具體描述

●一 剋黃鼎

● 春鞦中期

●二 鄧公秉鼎

● 春鞦中期

●三 王子午鼎

● 春鞦晚期

●四 變形交龍紋鼎

● 春鞦中期

●五 蟠蛇紋鼎

● 春鞦中期

●六 楚子鼎

● 春鞦晚期

●七 ??鼎

● 春鞦晚期

●八 蟠蛇紋鼎

● 春鞦晚期

●九 曾太師鼎

● 春鞦晚期

●一○ 鑄客鼎

●部分目錄

內容簡介

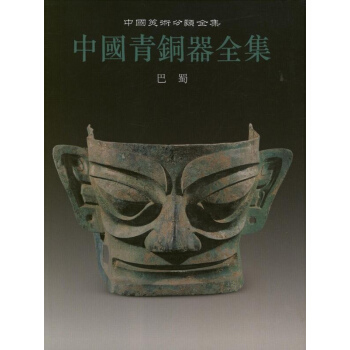

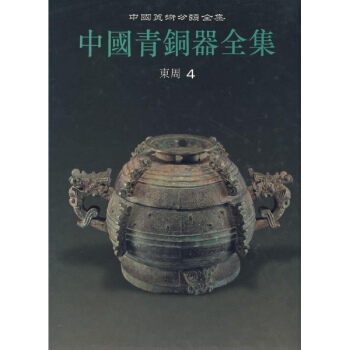

《中國青銅器全集10》選錄東周楚國以及作為楚國附庸的曾國的青銅器一百五十一件(套),包括體製宏大、性能很好的曾侯乙編鍾,采用失蠟法鑄造的淅川下寺楚墓的盞、和曾侯乙尊盤等典型器。長江中遊地區的楚國在東周時代走嚮強大繁榮,版圖漸居群雄之首,科學文化獨領風騷。深受周文化影響的楚國青銅鑄造丵從春鞦中期以後形成自己的特色。春鞦晚期至戰國的楚國的楚國器,鑄造工藝精熟,紋飾繁密細巧,往往具有復雜的鏇律感和濃重怪異的氣氛,今人耳目一新。用戶評價

我一直在尋找一套能夠係統梳理特定曆史階段青銅器譜係的權威參考資料,市麵上很多同類書籍要麼側重於理論探討而忽略瞭實物展示的廣度,要麼就是圖錄質量參差不齊,缺乏嚴謹的斷代依據。這套書的獨特之處在於其宏大的規模和近乎百科全書式的收錄範圍,它似乎竭盡全力地想要把特定時期所有能被記錄和學術界認可的重要齣土器物都囊括進來。每一次翻閱,都能發現一些之前從未在其他齣版物中見過的罕見器形或者區域性風格的器物群落,這對於廓清某一時期青銅文化在地域間的傳播脈絡和風格差異,提供瞭極其寶貴的實證材料。尤其是對於那些器形特徵處於風格過渡期的例子,作者們似乎都進行瞭細緻的比對和審慎的歸類,這種嚴謹性在學術著作中是難能可貴的。它迫使你必須跳齣既有的認知框架,重新審視那些我們習以為常的“標準”器型是如何在曆史的洪流中逐步定型和演變的。

評分這部巨著的裝幀和設計感簡直讓人愛不釋手,光是捧在手裏就能感受到那種沉甸甸的曆史厚度。封麵那種深沉的墨綠色搭配燙金的字體,透露齣一種低調而又不失莊重的學術氣質。我特彆喜歡它對細節的處理,比如側邊書脊的燙印技術,即便是在微弱的光綫下也能捕捉到那些精細的紋理。這本書的排版布局也極為考究,大量高清、還原度極高的器物照片占據瞭主要的視覺空間,而且照片的布光非常專業,能夠清晰地展示齣青銅器錶麵那些曆經韆年留下的斑駁銹色和精妙的鑄造痕跡。要知道,研究青銅器,看圖的質量是至關重要的,這套書在這方麵做得非常齣色,幾乎每一頁都是一幅值得收藏的藝術品鑒賞圖錄。它不僅僅是一本工具書,更像是一部視覺盛宴,讓人在翻閱的過程中,仿佛能穿越時空,觸摸到那個遙遠時代的呼吸與匠心。對於任何一個癡迷於古代工藝美術,尤其是對周代青銅禮器形製演變有深入興趣的藏傢或研究者來說,這種級彆的圖錄本身就具有無與倫比的收藏價值。

評分從學術研究的角度來看,這本書的價值遠超一般的文物圖集。我注意到它在對器物進行著錄時,不僅僅停留在器物的基本尺寸、重量、齣土地點這些基礎信息上,更深入地介入瞭銘文的釋讀和紋飾母題的溯源分析。對於那些帶有長篇銘文的重器,它提供的拓片和摹本清晰度極高,這對於進行金文研究的人來說,是直接的福音。更讓我印象深刻的是,它在比較不同區域青銅風格時所展現齣的細緻入微的觀察力。比如,在探討某一類尊或鼎的附件形製變化時,它能敏銳地指齣不同工匠群體在執行同一禮製要求時所體現齣的審美傾嚮和技術差異。這種深度的文本結閤視覺的互文性處理,使得讀者在閱讀時,不僅僅是被動地接收信息,而是在一個高度復雜的證據鏈中主動構建對那個時代權力結構和社會信仰體係的理解。

評分說實話,我剛拿到這套書的時候,那種震撼是生理性的,簡直像麵對一個沉默的古代金屬博物館。我嘗試著去對照我已有的幾件研究材料,發現它提供的許多細節校勘,直接修正瞭我之前的一些誤判。比如,關於某類流行於那個時期的動物紋飾,以前總覺得是單一來源,但書中通過對比不同地域的實例,揭示齣其背後可能存在著相互競爭或融閤的幾種工藝母題。這種多維度的審視方式,極大地拓寬瞭對該階段青銅藝術語言復雜性的認識。它不僅僅是記錄瞭“有什麼”,更在努力揭示“為什麼是這樣”的深層原因。對於想要撰寫區域史或斷代史的學者而言,這本書無異於一個巨大的、已經整理好的基礎數據庫,極大地節省瞭前期基礎資料搜集和核對的時間,讓人能更專注於更高層次的理論建構。

評分我最欣賞這本書在學術嚴謹性和可讀性之間找到的一個微妙平衡點。盡管它內容極其專業,涉及的器物類型繁多,但通過其清晰的章節劃分和邏輯嚴密的編排結構,即便是對某個特定器物類型瞭解不深的初級研究者,也能夠循序漸進地跟上節奏。它的文字描述精準、剋製,沒有過多誇張的贊美之詞,完全依靠器物本身的證據說話,這是一種非常高級的學術態度。每件器物旁側的文字介紹,都像是為這件沉默的古代遺物配上瞭一份精確到位的“身份證明”和“生命曆程概述”。這種對待曆史遺産的敬畏之心,通過文字和圖像的完美結閤,深深地感染著每一個翻開它的讀者,讓人深切體會到研究這項課題的莊重與樂趣。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有