具体描述

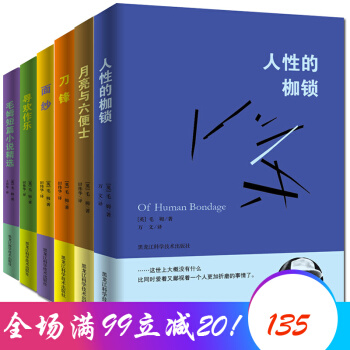

书名:面纱

作者:【英】毛姆

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:9.75

字数:220千字

ISBN:9787538887695

定价:32.00

书名:刀锋

作者:【英】毛姆

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:12

字数:280千字

ISBN:9787538886818

定价:36.00

书名:月亮与六便士

作者:【英】毛姆

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:8.75

ISBN:9787538886825

字数:200千字

定价:32.00

书名:寻欢作乐

作者:【英】毛姆

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:8.25

字数:190千字

ISBN:9787538886849

定价:32.00

书名:毛姆短篇小说精选

作者:【英】毛姆

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:21.5

字数:500千字

ISBN:9787538886832

定价:49.80

书名:人性的枷锁

出版社:黑龙江科学技术出版社

印张:27.75

字数:640千字

ISBN:9787538886801

定价:58.00元

作者:【英】毛姆

《面纱》由W.萨默塞特·毛姆编著。 《面纱》讲述了: 容貌娇美而又爱慕虚荣的英国女子凯蒂,为了避免自己变成一位老姑娘,接受了生性孤僻的医生瓦尔特·费恩的求婚。她离开了上世纪20年代伦敦浮华而空虚的社交圈,随瓦尔特远赴神秘的东方殖民地——香港。 对婚姻感到不满和无趣,凯蒂开始悄悄与令她芳心摇动的香港助理布政司查理·唐生偷情。瓦尔特发现妻子的不忠后,孤注一掷,开始了他奇特而可怕的报复计划:凯蒂必须随他前往遥远的中国内地,去平息一场正疯狂流行的霍乱瘟疫。在异国美丽却凶险的环境中,他们经历了在英国家乡的舒适生活中无法想象和体验的情感波澜…… 在爱情、背叛与死亡的漩涡中挣扎的凯蒂,亲历了幻想破灭与生死离别之后,终将生活的面纱从她的眼前渐渐揭去,从此踏上了不悔的精神成长之路。

《刀锋》讲述了一个参加diyi次世界大战的美国青年飞行员拉里·达雷尔的故事。在军队中,拉里结识了一名爱尔兰好友:这人平时是那样一个生龙活虎般的置生死于度外的飞行员,但在一次遭遇战中因趋救拉里而中弹牺牲。拉里因此对人生感到迷惘,弄不懂世界上为什么有恶和不幸,拉里开始了他令人匪夷所思的转变……

《寻欢作乐》编著者威廉·萨默塞特·毛姆。 1930年,《寻欢作乐》以连载的形式zuì初发表于《时尚芭莎》1958年,毛姆在接受采访时称,《寻欢作乐》是他本人zuì得意与zuì喜爱的一部小说。上个世纪的英国作家中,毛姆也许不是zuì伟大的,却无疑是zuì雅俗共赏、zuì令读者喜爱的一位。本书是毛姆公开承认zuì得意与zuì喜爱的作品。 他一改以往作品中对女性的偏见,以爱慕者的身份来追忆一个美丽女人的一生,点缀以许多文艺圈中的韵事逸闻。大作家德里费尔德及去世后,他妻子请人为他立传。小说的叙述者阿申登被传记作者请来回忆当年和作家的交往,故事由此展开,在阿申登的记忆深处,我们发现了作家的前妻,迷人的罗西,她生性风流,处处留情,却不失善良坦诚与可爱…… 在《寻欢作乐》里,毛姆从现实中取材,将虚实相掺,借故事叙述者阿申登之口叙述了其与著名作家德里费尔德及其前妻罗西的早年交往,而这段往事正是另一位流行小说家基尔所要挖掘的传记题材。读者可依稀指认出德里费尔德是在影射哈代,基尔由休·沃尔波尔脱胎而来,至于罗西,则分明是乔伊斯笔下莫莉?布鲁姆的翻版。

《月亮和六便士》的情节以法国后印象派画家高更的生平为基础,主人公原是位证券经纪人,人届中年后突然响应内心的呼唤,舍弃一切到南太平洋的塔希提岛与土著人一起生活,获得灵感,创作出许多艺术杰作。毛姆在小说中深入探讨了生活和艺术两者的矛盾和相互作用。

威廉·萨默塞特·毛姆(1874―1965)英国著名小说家、戏剧家。因在短篇小说领域卓有建树及作品风格近似,被誉为“英国的莫泊桑”。获授英国牛津大学和法国图鲁兹大学“荣誉团骑士”称号。美国耶鲁大学为其专门建立档案馆以资纪念。 他的短篇小说以冷静、客观而深刻地审视人生、剖析人性的弱点著称;对人与人之间的畸形关系、上流社会的荒淫无度予以无情的嘲弄和讽刺,对底层民众的苦难生活予以深切关注与同情;结构严谨,语言简洁,文风晓畅,深具哲理意味而让人回味深长。

《面纱》

沃尔特这种中庸的回答激怒了她,这已经不是diyi次了。她不明白,他为何非要这样小心谨慎。喜欢就喜欢,不喜欢就不喜欢嘛。她很喜欢查尔斯·汤森,这是她始料未及的。他很有可能是殖民地里zuì受欢迎的人。据说,内阁大臣很快就要退休了,大伙儿都希望查尔斯能接他的班。他既会打网球,又会打马球和高尔夫,还养了几匹赛马。他从不装腔作势,那种形式主义的官僚作风在他身上是看不见的。他从不摆架子。基蒂不知道为什么之前听到别人夸查尔斯时她总不以为然,她不禁觉得他肯定狂妄而自负。看来她真是大错特错了。如果他还有什么让她不痛快的话,那就是她犯的这个错误了。

那天晚上她过得很愉快。他俩聊到了伦敦的剧院,聊到了阿斯科特赛马会和海滨城市考斯。只要是她所知道的,她都尽情地倾吐了出来。她都忍不住幻想此前真的在列诺克斯花园见过他了。后来,等到用餐完毕,男宾客们都走进会客室之后,他又溜达着跟她坐在一处。尽管他没说什么好笑的事,可老是把她逗笑,肯定是他说话的方式太特别了:他的声音低沉、深厚,很悦耳地传入了她的耳中,听了让人心安气定;他的蓝眼睛友善而闪亮,让人感到愉快,跟他在一起是那么轻松、惬意。不用说,他是个极有魅力的男子,正是这一点才让他博得了众人的好感。

他的个子很高,她觉得至少有六英尺两英寸;还有,他的身材很好。看得出来,他很健康,身上连一盎司的肥肉也看不到。他衣着考究,差不多算是屋里头zuì有品位的,穿得也很时髦。她喜欢打扮得潇洒整洁的男子。她的视线游移到沃尔特身上:他真该打扮得好一点儿。她注意到了汤森的袖口链扣和马甲上的扣子,以前她在卡莱尔商店里见过类似的扣子。显然,汤森家家道殷实。他的脸晒得黝黑,但阳光并未将他脸颊上的健康色夺走。她很喜欢他那撮修得很整齐的卷曲的小胡子,它并没有遮盖住下面那圆润饱满的嘴唇。他的头发是黑的,很短,却梳理得油光可鉴。当然了,他那浓密眉毛下的眼睛才是长得zuì好看的。它们蓝极了,笑中带着温柔,使人很轻易就被他俘虏。但凡拥有这种蓝眼睛的男子是不忍心伤害任何一个人的。

《刀锋》

我以前动笔写小说从未有过这么多的疑虑。我叫它小说,只是因为我不知道还能叫它别的什么名字。我的小说情节寥寥,结局既不是死,又不是结婚。死亡是一切的终结,因此能够让一个故事全面收场,但结婚也能让故事很恰当地结束,老于世故的人瞧不上传统意义上所说的“幸福的结局”,其实他们这么做是不明智的。普通人有一种明智的本能,觉得这样一来,该说的就都说了。男女主人公历经各种波折终于结合,也就完成了他们的生物学使命,读者也就把兴趣转移到了下一代身上。但我留给读者的是一个悬而未决的结局。此书写的是我对一个人的回忆,我与此人关系紧密,却很久才能见一次面,至于在此期间他都经历了些什么事,我就不得而知了。我觉得我可以运用虚构的手法,很巧妙地填补这些空白,从而让我的叙述更连贯;但我无意这样做。我只想把我知道的写下来。

多年前,我写过一部名为《月亮与六便士》的小说。在这部小说中,我描写了一位叫作保罗·高更的著名画家,关于这位法国画家,我知道的很少,我创造这个人物,就是受了我所了解的这点儿可怜材料的启示,我利用小说家的特权,虚构了一些事件来刻画这个人物。而在当前这本书中,我连一丁点儿这么做的想法都没有。我没有虚构任何的东西。为了免于让一些仍然在世的人难堪,我给出现在本书中的人物改换了名字,我还费了一番周折,用别的方法确保无人能看出书中写的就是他们。我要写的这个人并没有名气。或许他永远也不会有名气。或许当他的生命终于完结之时,他在这个世界上做短暂停留,所能留下的痕迹也并不比扔进河水中的一块石头在水面上留下的痕迹多。因此,倘若我的书还有人读,那也只是因为书本身可能有些意思。但他为自己选择的生活方式以及他那异常坚强而温和的性格,或许会对别人产生越来越大的影响,以至于在他久死之后,或许人们能够认识到这个年代曾出过一个非凡人物。那时候,我在此书中写的是谁也就很清楚了,那些至少想知道一点儿他早年生活的人,或许能在此书中发现一些他们需要的东西。我觉得我的书,尽管有其公认的缺点,却可以作为我的朋友的传记作家们的一个有用的信息来源。

我并没有说我记录下来的谈话可以作为一字不差的报告。我并不记录别人在这个或者那个场合都说了些什么,但我的记忆力还算不错,只要是跟我有关的谈话我都能记住,尽管我是用自己的话描述这些谈话的,但我认为,它们能忠实地代表对话者的原话。我刚才说过我没有虚构任何东西;但我现在想把这句话改一下。我采用的是自希罗多德那个年代起历史学家们所采用的方法,也就是擅自将我自己没有听到也不可能听到的谈话,交由书中的人物去说。我这么做的原因,跟那些历史学家的一样,都是为了让情节生动、逼真,假如只是转述一下当时的谈话,艺术效果就差多了。我想让别人读我的书,我觉得尽我所能让我的书有可读性,这么做是正当的。聪明的读者很容易就能发现我在哪些地方用了这种手法,他完全可以不去理睬。

我写这本书颇感忧虑的另外一个原因,是我主要描写的人物都是美国人。人是很难理解的,我觉得除了本国人,一个人不可能真正了解任何人。因为男人或者女人不只是他们自身而已;他们还是他们的出生地、城市公寓、他们学步的农场、儿时玩的游戏、他们偶尔听到的荒诞故事、他们吃的食物、他们就读的学校、他们热衷的体育运动、他们读的某位诗人的诗歌以及他们的信仰。是这所有的一切让他们变成今天这个样子,而这一切仅凭道听途说是不可能了解的,只有亲身经历过才能了解。你只有变成他们才能了解。正因为你无法了解异国的人,只能靠观察,所以要想在书页上将他们描述得具有可信性并不容易。甚至连亨利·詹姆斯这样聪明、细心的观察家,尽管在英国住了 40 年,也从未创造出一个百分百的英国人。就我本人来说,除了几个短篇小说,我从未想过要写英国人之外的任何人,我之所以胆敢在短篇小说中这么做,是因为在短篇小说中你可以将人物描绘得粗略些。你留给读者一个概括性的提示,让他自己把细节填满。或许有人要问了,既然我可以把保罗·高更当作英国人来写,为什么不能在这本书中采用同样的办法呢?我的回答很简单:我不能。这样一来,他们就不是他们自己了。我并没有说他们这些美国人和美国人眼中的美国人一样;他们是英国人眼中的美国人。我没想过要去复制他们说话的特点。英国作家试图模仿美国人说话时所造成的混乱和美国作家试图模仿英国人说话时所造成的混乱是一样的。zuì容易出错的是俚语。亨利·詹姆斯在他的英国小说中常常使用俚语,却总不如英国人说得地道,因此并未达到他想要的口语化效果,反而常使英国读者很不舒服地为之一惊。

《寻欢作乐》

我注意到,如果有人打电话找你,发现你不在家,便留下了口信,希望你一进门就给他打电话。他说这事儿很重要,其实这事多半对他比对你更重要。倘若有人要送礼给你或者帮你什么忙,一般来说他们都不会那么猴急。所以,某天当我回到寓所,刚喝过一杯东西,吸过一支烟,看过报纸,还没来得及换衣服吃晚饭,我的女房东菲洛斯小姐就告诉我阿尔罗伊·基尔先生希望我马上给他打电话时,我便觉得可以置之不理,而且这么做绝对不会错。

“是那位作家吗?”她问我。

“是。”

她的目光中透着友好,朝电话瞥了一眼。

“要我给他回个电话吗?”

“不用了,谢谢你。”

“要是他再打电话来,我该怎么说?”

“叫他留个口信。”

“好的,先生。”

她噘了噘嘴,拿起空的苏打水瓶,扫视了一下屋内,在确定整洁之后才出去。菲洛斯小姐读的小说非常多。我确信她把罗伊的书都读遍了。从她不喜欢我那漫不经心的样子这一点上可以看出,她是带着钦佩读那些书的。等我再次回到家时,发现餐橱上有她用清晰易读的笔迹写的一张便条:

基尔先生打来两次电话了。明天您能同他一块儿吃个午饭吗?如果明天不行,您觉得哪天合适?

我挑了挑眉毛。我已经有三个月没见过罗伊了,之前只是在一次派对上跟他聊了几分钟。他这个人一直挺热情,记得分手的时候,他还对我们见面次数这么少真心表达了遗憾。

“伦敦真是太糟了,”他说,“跟想见的人见个面都没时间。下个礼拜找一天,咱们一块儿吃个午饭,你看怎么样?”

“我同意。”我回答。

“等我回到家,瞧瞧本子就给你打电话。”

“好的。”

20年来,我一直都记得,罗伊在他的马甲左上边的口袋里一直装着个小本子,上面记的都是他的约会。因此,从那儿以后,我就再没听到他的音信,这事儿并未让我感到吃惊。现在,他这样迫切地要款待我,这让我很难相信他别无用心。上床睡觉前,抽烟斗的时候,我仔细思索了一番罗伊让我陪他一起吃午饭的各种可能的原因——可能他的某位钦慕者一直缠着他,要他把我介绍给她;也有可能是某位在伦敦刚待了几天的美国编辑,想通过罗伊跟我搭上关系;不过我可不能误判我的老朋友,以为他连应付这种局面的手段都没有。另外,他叫我随便选日子,所以他想让我跟别人见面的这种可能性就几乎没有了。

在对待某位大伙儿都在谈论的同行时,没人比罗伊表现得更为真诚热情;可是当懒散、失败或者他人的成功给某人的名声投上一丝阴影时,没人比他更能发自内心地鄙视那个人。作家有沉浮,我心里很清楚,现在的我并不为公众所熟知。显然,我可以找个不会让罗伊太难堪的理由,拒绝罗伊的邀请;可这个人意志坚决,如果他为了自己的意图铁了心要见我,那么我只能直截了当地用“去死”这类话,才能让他的坚忍不拔止步;可是,我又受着好奇心的折磨,还有,我对罗伊也有一些好感。用户评价

说实话,我买这本书的主要目的是想提升一下自己的鉴赏水平,毕竟在朋友聚会上谈论文学时,引用毛姆的观点总能让人显得更有深度。这套书的排版设计非常人性化,字体大小适中,行距处理得很舒服,即使是深夜熬夜赶进度,眼睛也不会感到强烈的压迫感。更重要的是,它收录的篇目非常全面,囊括了毛姆创作的精华部分,这对于想要全面了解这位作家思想体系的读者来说,简直是福音。我特别喜欢他那种略带犬儒主义的幽默感,那种隐藏在平静叙述之下的辛辣讽刺,常常让人会心一笑,但笑过之后又会陷入更深的沉思。他总是在探讨“意义”的虚无与追寻的徒劳,但他的笔调却又是如此的迷人,让人甘愿沉溺于这种探讨之中。这套书不仅仅是纸质的书籍,它更像是一扇通往二十世纪初欧洲知识分子精神世界的窗口,通过这些故事,我仿佛触摸到了那个时代的空气、闻到了那些咖啡馆里的烟草味,感受到了那些时代背景下人性的复杂交织。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,尤其是那个礼品包装,质感十足,一看就知道是花了大价钱精心打磨过的。我原本只是想找几本毛姆的小说来读,没想到这个套装不仅收录了那些耳熟能详的经典,还特别完整,整整六册,感觉拿在手里沉甸甸的,很有分量。内页的纸张选得也很好,不是那种廉价的泛黄纸,而是带着一种温润的米白色,油墨的印刷清晰锐利,即便是夜晚在台灯下阅读,眼睛也不会感到疲劳。装帧上的一些小细节,比如烫金的书名和封皮上的暗纹,都透露出一种低调的奢华感,作为收藏品都绰绰有余。我特意翻阅了几本,发现这套书的装订工艺也相当扎实,书脊部分处理得很有弹性,不用担心频繁翻阅会导致散页或者书脊开裂的问题。收到包裹拆开的瞬间,那种惊喜感,完全超越了预期,感觉自己淘到了一件宝物。对于喜欢实体书,并且对书籍外观有较高要求的读者来说,这个礼品装绝对是物超所值的投资,每一次拿起它,都会让人心情愉悦,迫不及待想沉浸到毛姆构建的那个光怪陆离的世界里去。

评分作为一名文学爱好者,我时常在寻找那些真正能称得上“世界名著”的作品,它们经得起时间的考验,并且能够跨越文化背景,与不同时代的人产生共鸣。这套《毛姆经典作品集》无疑就是这样的存在。阅读毛姆,你会发现他仿佛拥有某种魔力,能将读者瞬间拉入他设定的情境中,无论是上流社会的虚伪,还是底层生活的挣扎,他都描绘得入木三分。特别是他对于“怪人”的刻画,那些特立独行、不被世俗理解的人物,往往才是最接近真实自我的人。这套全集的好处就是系统性强,避免了东拼西凑带来的阅读体验断裂感。你可以按照一个相对完整的脉络去了解毛姆创作生涯中不同阶段的思考和主题的演变。而且,当你读完一部作品后,紧接着翻开下一部时,那种不同视角下对同一主题的探讨,会让你对毛姆的文学版图产生更宏观的认识。这种沉浸式的阅读体验,是碎片化阅读永远无法比拟的,它需要时间和专注,但回报是丰厚的精神滋养。

评分我一直对毛姆的叙事风格情有独钟,他那种不动声色的冷峻和对人性的深刻洞察力,在当代文学中是极其罕见的。这套文集里,我最期待的便是那些探讨道德模糊地带的故事。毛姆的厉害之处在于,他从不轻易下判断,而是像一个高明的魔术师,把人物和事件层层剥开,让读者自己去面对那些赤裸裸的、甚至有些令人不安的真相。他笔下的人物往往带着面具生活,有着令人称奇的适应能力和生存智慧,你分不清他们是高尚还是卑劣,因为在特定情境下,界限本身就是模糊的。比如那些在异域风光下发生的权力游戏和情感纠葛,读起来简直让人屏住呼吸。他的对话犀利而精准,寥寥数语就能勾勒出人物的全部心机。这本书的翻译质量也令人称赞,保持了原著的那种克制和讽刺感,没有被过度“本土化”而失去了原汁原味,读起来流畅自然,仿佛就是用中文写就的杰作。这种对复杂人性的细腻捕捉,远远超越了普通的消遣读物,更像是一部社会心理学的教科书,只不过它披着优雅的小说外衣。

评分对于一个追求高品质阅读体验的人来说,工具书级别的完整性与艺术品级别的外观设计同样重要,而这套毛姆文集恰好完美地结合了两者。礼品装的设计让我甚至不需要再额外购买包装袋,直接拎着去拜访朋友都显得体面大方。内容上,毛姆对“生活艺术”的探讨总是那么富有启发性,他教导我们如何观察,如何抽离出来审视自己的处境,而不是一味地卷入情感的漩涡。他的小说里充满了对财富、爱情、背叛和自我救赎的辩证思考,没有任何说教,只是冷静地陈述“事情就是这样发生的”。这种冷静的力量,正是阅读经典文学最宝贵的地方——它提供了一个安全距离,让我们能够处理那些我们日常生活中可能回避的复杂情绪和道德困境。这套书的价值远超其标价,它提供的是一种高密度的、经过时间沉淀的精神财富,足以让任何一个热爱阅读的人感到满足和充实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有