具体描述

内容简介

暂无用户评价

说实话,初看《三门记》,我有些担心会是那种充斥着典故和晦涩概念的篇章,但实际阅读体验完全颠覆了我的预期。这篇文章的叙事节奏把握得极佳,读起来非常流畅,如同观赏一出精心编排的戏剧。作者似乎深谙叙事之道,总能在最恰当的时机,抛出能够抓住读者注意力的关键信息。比如他对水流“险要”之处的描述,那种紧张感是被营造出来的,而不是生硬地堆砌形容词。更让我感到惊喜的是,文章中渗透出的一种对治理和秩序的追求。这不仅仅是对一个地理奇观的记录,更像是一种对治理之道、安邦定国的隐喻。从水道的疏通中,我们可以窥见士人对于如何处理复杂局限的思考。这种将具体的山水描写提升到政治哲学层面的能力,实在令人叹服,这也是为什么这篇文字能够流传千古,成为典范的原因吧。

评分初读赵孟頫的《三门记》,我最大的感受是,这篇文字如同一幅精心构筑的山水画卷,将我们瞬间拉到了那个古老而又充满生命力的“三门”之地。行文之间,笔触细腻入微,仿佛能听到江水的奔腾,感受到山石的巍峨。他不仅仅是在描摹景物,更是在抒发一种对天地自然深沉的敬畏与感悟。那些关于河流的走向、山势的起伏的描述,绝非简单的地理记录,而是融入了作者对宇宙秩序的理解。特别是他对水流力量的刻画,那种“势”与“形”的完美结合,让人在阅读时仿佛能触摸到那股沛然而生的自然伟力。这篇文字的结构布局,也颇具匠心,层次分明,步步深入,从宏观的景象过渡到细节的描摹,再回归到哲思的提炼,使得整篇文章气韵生动,一气呵成,读罢令人心胸开阔,对“开辟”与“阻碍”之间的辩证关系有了更直观的认识。它不是那种晦涩难懂的古文,而是充满了一种文人雅士特有的清朗与洞察力,读起来非常过瘾。

评分当我合上书卷后,脑海中依然回荡着那股磅礴的水声。这篇《三门记》的艺术成就,在于它成功地将“记”的客观性与“赋”的抒情性融合得天衣无缝。赵孟頫的文字有一种独特的“士气”,那是一种既能深入观察、脚踏实地,又能在关键时刻拔高立意,直指人心的境界。文章中那些描绘江水如何冲击、如何回旋的句子,其动态感是如此强烈,几乎能让人产生身临其境的眩晕感。这绝非简单的白描,而是融入了作者深厚的美学修养和对自然现象的深刻洞察。我尤其欣赏他处理转折时的那种含蓄与精准,没有突兀感,一切都像是自然演变的结果。读完此文,我感觉自己的文学审美得到了极大的提升,它教会我如何在朴素的语言中,捕捉到最深邃的意境和最坚韧的生命力。

评分反复咀嚼这篇作品,我越来越觉得它像是一部微缩的史诗。它以“三门”为载体,记录下的不仅是地理上的壮丽景观,更是那个时代文人对人与自然关系的深刻反思。文字的风格是沉稳而内敛的,但字里行间蕴含的能量却极其巨大,像地底下的岩浆,酝酿着随时可能喷薄而出的力量。作者对光影、雾气、水色变化的捕捉,细致到近乎苛刻的地步,这使得画面感极其饱满,富有层次感。不同于前人可能偏重于神怪志异的写法,赵孟頫的笔触是如此的“写实”和“理性”,但这种理性并未削减其诗意,反而让那种自然之美显得更加可信和恒久。总而言之,这是一篇需要用心去体悟的佳作,它以小见大,展现了中国传统记叙文的最高水准,令人读后久久不能忘怀,甚至开始反思自己日常生活中所忽视的那些宏大与微小之处。

评分这篇《三门记》的文字魅力,在于它那种不动声色的力量感。它不像某些激昂的古文那样,用大量的排比和夸张来渲染气氛,而是用一种近乎冷静的笔调,将三门地区的险峻与壮阔娓娓道来。赵孟頫的用词考究,每一个字都像是经过千锤百炼才落于纸上,精准地传达出那种“天工开物”的鬼斧神工之感。我尤其欣赏他对于历史与现实交织的处理方式,文字中不时流露出对古人开凿水道的敬佩,以及对自然伟力不可抗拒的喟叹。读这篇记述,我仿佛跟随作者的视角,亲身经历了那段波澜壮阔的疏浚历程,感受到了人力在自然面前的渺小,以及人类探索精神的可贵。这种沉静中蕴含着深厚情感的表达,使得这篇文章具有了一种超越时空的感染力,让人在品味文字优美的同时,也陷入了对自身处境的沉思。它提供了一种全新的观察世界的方式,提醒我们谦卑地面对周遭的环境。

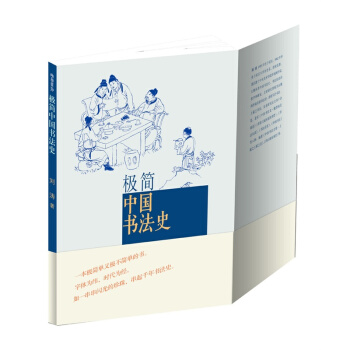

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有