具体描述

内容简介

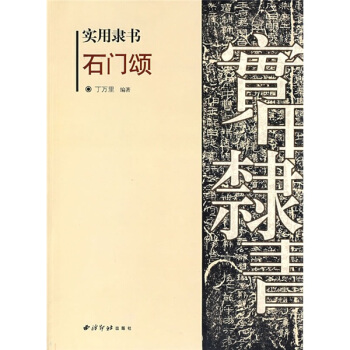

《石门颂》全称((故司隶校尉楗为杨君颂》,又称(《杨孟文碑》,摩崖隶书。东汉建和二年(148年)刻。其原址在古褒斜栈道南端即今陕西省汉中市褒河乡的褒谷之中。1967年因国家在石门所在地修建大型水库,将此摩崖从崖壁中凿出,于1971年迁至汉中市博物馆,现保存完好。通高261厘米,宽205厘米。另有题款2行10字,高54厘米, 35)厘米。文22行,行30字或37字不等,总共655字。王升撰文,内容是记载司隶校尉杨孟文主持修复褒斜栈道事,文辞、书法皆佳。作者简介

丁万里,1982年6月生,山东烟台人。2005年毕业于中国美术学院书法系书法篆刻专业,获文学学士学位。同年6月,考取中国美术学院书法硕士研究生,导师陈大中、韩天雍、白砥先生。2002年书法作品参加西泠印社第三届国际篆刻书法作品大展,2004年书法作品参加西泠印社第五届国际篆刻书法作品大展,2004年书法作品参加第四届全浙书法大展,2005年书法篆刻作品参加第三届浙江省中青年书法篆刻展,其中书法作品获铜奖,2005年书法篆刻作品参加西泠印社首届国际艺术节。

目录

第一章 隶书与《石门颂》第二章 名家品评《石门颂》

第三章 喜爱《石门颂》的名家

第四章 《石门颂》的临摹技巧

第五章 《石门颂》风格创作示范

第六章 《石门颁》集语、集联

《石门颁》碑文

前言/序言

用户评价

这本书的结构安排堪称一绝,逻辑链条清晰得如同工整的几何图形,但又充满了流动的生命力。作者似乎对如何引导读者的思维有着精准的把控,每前进一步,都会在前一步的基础上构建新的认知框架,使得整体知识体系非常牢固。我尤其欣赏作者在处理复杂概念时的“层层剥笋”手法。他不会一开始就抛出最难啃的部分,而是从最基础、最容易理解的概念入手,然后逐步引入更深层次的讨论,并在关键节点进行小结和回顾,确保读者不会迷失在庞大的信息流中。这种严谨的结构设计,极大地降低了阅读的认知负荷,让我在学习新知识时感到前所未有的顺畅和自信,感觉自己每翻过一页,都实实在在地有所收获和提升。

评分这本书带给我最深远的感受,是一种潜移默化的气质熏陶。它不仅仅是传授知识,更像是在塑造一种看待世界的方式。通过阅读,我开始尝试用一种更加宏观、更有历史纵深感的视角去审视当下的一些现象。书中的思想观点犹如一面棱镜,折射出多维度的光芒,让我原本固化的思维模式变得更加灵活和开放。读完之后,合上书本,那种“余音绕梁”的感觉非常强烈,不是那种读完就忘的快餐式阅读体验,而是能长久地停留在脑海中,时不时地会蹦出来提醒我思考某个角度。这种精神上的共鸣和认知上的拓宽,远超出了我对一本普通书籍的预期,它真正达到了“启迪心智”的境界。

评分我特别喜欢这本书的叙事节奏和行文风格,它没有采用那种教科书式的刻板论述,而是用了一种非常亲切、甚至带有一丝人文关怀的笔调来展开。作者在阐述观点时,总是能巧妙地穿插一些鲜活的案例或者引人深思的小故事,使得原本可能略显深奥的内容变得平易近人。比如,在谈及某种哲学思想的演变时,作者不是简单地罗列时间线,而是通过描绘特定历史时期文人的心境变化,让读者能真切地感受到思想是如何在社会土壤中生根发芽的。这种叙述方式极大地提高了阅读的趣味性,让我常常在不知不觉中就读完了好几章,感觉自己像是在听一位博学又风趣的长者娓娓道来,而不是被动地接受知识灌输。它的语言是洗练而富有张力的,读起来朗朗上口,充满了韵律感。

评分阅读过程中,我发现作者在资料的搜集和引用的准确性上展现了令人敬佩的专业素养。引用了大量的第一手文献和学界的最新研究成果,但最难得的是,他没有让这些引文显得生硬或堆砌。相反,所有的旁征博引都像是精心打磨过的珍珠,被巧妙地串联在作者的论证主线上,有力地支撑着他的核心观点,增强了说服力。每当对某个观点产生疑问时,只要翻到脚注或尾注部分,总能找到清晰的出处,这对于需要进行深入探究的读者来说,简直是福音。这种对学术严谨性的坚持,让这本书的权威性得到了极大的提升,也让我对书中所传达的信息保持了高度的信任感,它不仅仅是“好看”,更是“可靠”的。

评分这本书的装帧设计真是深得我心,拿到手的时候就被那沉稳的墨色和细腻的纸张质感所吸引。封面上的字体排布讲究,既有古朴之风,又不失现代的审美趣味。翻开内页,那种手工印刷的微微凸起感,让人仿佛能触摸到墨迹的生命力。尤其欣赏的是,它在细节处理上非常用心,比如章节间的留白处理得恰到好处,让人在阅读时感到舒适,眼睛不容易疲劳。书本的整体重量适中,拿在手里有一种踏实感,很适合长时间的沉浸式阅读。看得出来,出版方在选材和工艺上是下了大功夫的,这不仅是一本可以阅读的书,更是一件值得收藏的艺术品。这种对实体书体验的重视,在如今这个数字时代显得尤为珍贵,它唤醒了我们对纸质媒介的原始热爱,让人在翻页之间,仿佛与古人的智慧进行着无声的对话。

评分书,复杂,千言万语也道不明。

评分现在的书市场,鱼龙混杂,需要我们明辨是非。读书,就应取其精华,去其糟粕,切不可因有“坏”而将“好”拒之门外。书的好处,是众所周知的,比如:开拓视野、陶冶情操等。可同样也有坏处,有的书不但影响学习,而且会诱使广大青少年走上歧途,深受毒害。可见,任何事物都有双面性,只有全面的看待,不“盲人摸象”,方可免受其害。

评分书,简单,一个字:好!

评分好像这个世界上真的没有过不去的坎,攻克不了的难关。很多人困扰,只是因为自己是庸人,思维太贫乏,天天难过天天过,为什么不能微笑着去面对你必须面对的呢?电影《倩女幽魂》中有一段经典的台词也讲述了这个简单而又复杂的问题——当你的心真的在痛,眼泪快要流下来的时候,那就赶快抬头看看,这片曾经属于我们的天空;当天依旧是那么的广阔,云依旧是那么的潇洒,那就不应该哭。因为我的离去,并没有带走你的世界。之所以说它简单,是因为每个人的心太小,快乐与悲伤就在你自己的心灵的天平上左右摇摆,很少有人可以让它们维持平衡。当悲伤占据内心的一大部分,自然快乐就没有地方可以安放;当快乐代替悲伤慢慢注入心里,悲伤就会逐渐消失。不管怎样,你拥有别人没有的“慧眼”,呈现在你眼前也会是更绚丽缤纷的世界,而它的复杂来源于难以实现,我们总会或多或少地受到外界的影响。

评分买了实用隶书石门颂一点都不后悔,很喜欢丁万里,书是绝对正版的,纸张都非常好!识伴随人类成长,人类的成长少不了知识。

评分好像这个世界上真的没有过不去的坎,攻克不了的难关。很多人困扰,只是因为自己是庸人,思维太贫乏,天天难过天天过,为什么不能微笑着去面对你必须面对的呢?电影《倩女幽魂》中有一段经典的台词也讲述了这个简单而又复杂的问题——当你的心真的在痛,眼泪快要流下来的时候,那就赶快抬头看看,这片曾经属于我们的天空;当天依旧是那么的广阔,云依旧是那么的潇洒,那就不应该哭。因为我的离去,并没有带走你的世界。之所以说它简单,是因为每个人的心太小,快乐与悲伤就在你自己的心灵的天平上左右摇摆,很少有人可以让它们维持平衡。当悲伤占据内心的一大部分,自然快乐就没有地方可以安放;当快乐代替悲伤慢慢注入心里,悲伤就会逐渐消失。不管怎样,你拥有别人没有的“慧眼”,呈现在你眼前也会是更绚丽缤纷的世界,而它的复杂来源于难以实现,我们总会或多或少地受到外界的影响。

评分读过一首很简单的小诗,从中品味到一抹似有似无的味道——我心里难过,因为我没有鞋子,后来我在街上走着,遇见一个没有脚的人。其实,大多数时候我们会以自以为悲惨来定义我们遭遇到的事情,殊不知我们的苦痛在别人眼中也可能是一种幸福。

评分从远古开始,人们不断丰富自己的知识从油灯到电灯到无影灯,从刀剑到枪械到炸弹,从热气球到飞机到火箭正因人们不断丰富知识,掌握技能,才让人们在自然中生存。我们没有猛犸象的庞大;没有猎豹的速度;没有致命的毒液;没有尖锐的牙齿......是什么让人类得以生存?是知识!枪械让我们训服野兽;飞机让我们在天空中翱翔;船只让我们在海洋中畅游话说诸葛亮草船借箭,巧借东风,不过是将知识运用到战略上,其实诸葛亮能观天象,他可以明确地知道什么时候下雾,什么时候刮东风可见,知识的力量多么

评分书籍是人类思想的宝库,是一个美好而纯洁的精神世界,他会引导你走向人生的光明大道,会给你明智的选择,引导你去做一个完善的自我,会给你添加光彩,引导你走向遥不可及却又近在眼前的明天。不读书的人,思想就会停止,永远跟不上时代的步伐,这和植物人没什么两样吧,只会依赖别人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有