具体描述

详情信息:

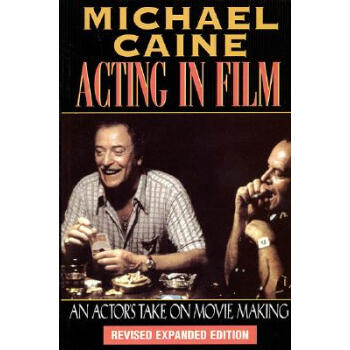

Product Details 基本信息

ISBN-13 书号:9781557832771

出版社:Applause Theatre & Cinema Book Publishers

Publication Date 出版日期:2000-02-01

Product Dimensions 商品尺寸:21x14.2x0.9cm

Shipping Weight 商品重量:0.222kg

Shipping Weight Language 语种:English

pages 页数:168

用户评价

这本书的文字密度和信息量简直是教科书级别的存在,我用了整整一周的时间才勉强读完前三分之一,而且每一次阅读都需要极度专注,因为它不是那种可以走马观花快速浏览的消遣读物。作者的叙事脉络极其清晰,从早期的舞台剧经历,到如何在战后英国影视界崭露头角,每一个关键的转折点都被详尽地剖析。我印象最深的是关于“如何塑造角色的内在冲突”那几章,里面引用了大量的案例分析,分析得丝丝入扣,远超我以往阅读的任何表演理论书籍。他不仅仅是描述了表演技巧,更是深入挖掘了那些技巧背后的哲学思考——例如“真实性与戏剧性之间的永恒张力”。语言风格上,它既有学术著作的严谨性,又不失散文的流畅性,读起来虽然需要一定的门槛,但一旦跟上节奏,就会被那种深邃的洞察力所折服。我甚至在阅读过程中,时不时地停下来,拿起笔在旁边空白处做大量的思维导图,试图梳理作者构建的庞大知识体系。

评分这本书在论述表演方法时,展示了一种极其独特的、强调“身体记忆”和“环境感知”的视角。它没有落入好莱坞传统方法派的窠臼,而是提出了一种更为内敛、更依赖于外部刺激来触发内心反应的独特体系。例如,书中详细描述了一段关于“如何通过行走姿态来定义角色的社会阶层”的训练过程,那种对微小细节的捕捉和放大,让我这个非专业人士都感到醍醐灌顶。作者似乎在引导我们,真正的表演不是“扮演”,而是“成为”那个角色在特定物理空间下的存在物。语言结构上,它大量使用了排比句和反问句,增强了论述的节奏感和批判性,让你在阅读时不断地进行自我辩驳和反思,非常具有启发性。这种对表演本体论的深度挖掘,使得这本书的价值远远超出了单纯的“回忆录”或“技术手册”的范畴,更像是一部关于人类感知和自我表达的哲学小册子。

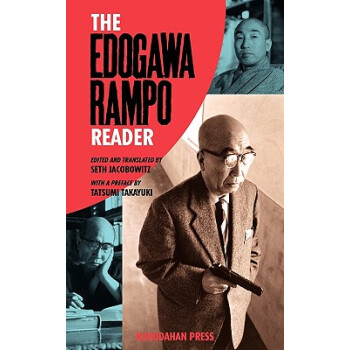

评分这本书的封面设计简直是大师级的复古风潮,厚重的纸张拿在手里沉甸甸的,立刻就能感受到它蕴含的重量感。我特别喜欢那种老电影海报的排版风格,字体选择的粗犷与精致并存,黑白照片的颗粒感处理得恰到好处,让人仿佛瞬间穿越回了那个黑白默片到彩色电影过渡的黄金年代。光是翻开书脊,那股淡淡的油墨香气,就足以让人心头一热,这哪里是书,分明是一件精心打磨的艺术品。内页的布局也极为考究,文字与留白之间的呼吸感处理得非常巧妙,即使是长篇的访谈记录,阅读起来也不会感到压抑。我尤其留意了装帧的细节,线圈的紧密程度和封底的材质选择,都显示出出版方对这部作品的敬意。它不仅仅是文字的载体,更像是一个可以被触摸、可以被珍藏的实物纪念碑,摆在书架上,它散发出的那种低调的奢华感,绝对能提升整个阅读空间的格调。我甚至舍不得用书签,而是用了一张丝绒质地的卡片夹在其中,生怕任何粗暴的动作会破坏这份沉静的美感。

评分整本书的阅读体验,最让我感到惊喜的是它对“时间感”的把握和呈现方式。作者并没有按照严格的线性时间轴来叙事,而是通过主题和情绪的共振点,将不同年代的作品和人生片段巧妙地穿插、对话。例如,他可能会在描述某部晚期作品中一个悲伤的眼神时,突然插入一段早年一次即兴表演的经历,通过对比和呼应,突显出“成熟”的含义。这种非线性的叙事手法,反而更贴合记忆本身运作的机制,让人在阅读时产生一种“恍如隔世”的奇妙体验。每一章的结尾似乎都留有余韵,像是一段未完的独白,促使读者合上书本,陷入沉思。我认为这本书最适合那些已经有一定观影基础,并且渴望从技术层面剥离出艺术核心的读者。它需要你带着一种近乎朝圣的心态去对待,才能真正领略到其中蕴含的深厚积淀和不朽魅力。

评分这本书的配图选择简直是一场视觉盛宴,我发现许多照片都是首次公开或极其罕见的幕后花絮。不仅仅是那些著名的电影剧照,我更关注那些充满生活气息的瞬间——片场休息时演员们不经意的对视,灯光师在调整布景时的专注神情,甚至是一些老旧的片场日志和手稿的扫描件。这些图像的引入,极大地增强了文字描述的真实感和沉浸感。每一张配图下方都有简短但信息量极大的图注,精准地定位了照片的年代、场景以及人物状态,让读者能够立刻在脑海中重构当时的氛围。我甚至可以想象出当时胶片机“咔嚓”的声响,以及摄影棚内那种特有的灰尘和灯光混合的味道。对于一个资深影迷来说,光是这些图片就能值回票价,它们是无声的电影史,是教科书文字之外,最直观、最震撼的佐证材料。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![The Story of the World’s Greatest Paintings [Hardcover] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1056802013/553061c1N34442d12.jpg)