具体描述

编辑推荐

风水的根本-阴阳风水的核心-生气风水的条件-藏风得水风水的着眼点-寻找理想的生存环境

风水的最终目的-福荫子孙青山环绕,绿水长流-风水的贴切定义

风水,是中国人内心深处的秘密

风水,源于生存的需要

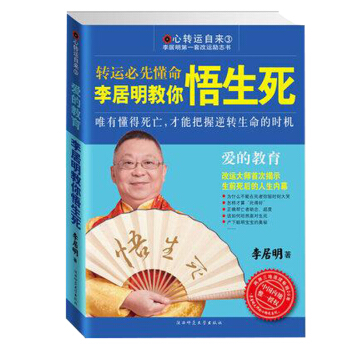

内容简介

风水的运用,关联到建筑。千百年来,风水理论长期指导着中华先民的建筑行为。这种文化现象的多元表现。给长期沉闷的建筑学术界带来了骚动,特别是南京大学、武汉大学欲办“风水”班的消息。更引发了建筑学术界的唇枪舌剑。一部分学者认为“风水是科学”,一部分人认为“风水是迷信”,将风水推上了“科学”与“迷信”的平台。认为风水是科学的学者认为:风水是中国人内心深处的秘密,是人类的宝贵遗产,是关于环境的学问,是关于宇宙星体学、天文学、天体运行方位学、地理物理学、地磁方位学、水文学、地质地貌学、环境景观学、自然生态建筑学、社会伦理学、美学、人体信息学、气象学、空间选择学、时间选择学、民俗学、哲学、玄学、易学、预测学、阴阳学、五行学、行气学、理气学、日课学等领域的一门庞大的综合类学科,应当继承,发扬光大。

作者简介

静缘,近年崛起的新锐风水学者和实践者,对风水学说多有独到的见解,并结合实际案例为业主和读者提供颇见功力的风水指导。在江浙闽广港澳台等地具有极高的知名度。目录

第一章 风水大师的样子

第二章 自己当风水大师

一、风水是什么

二、风水的源起

三、风水的流派

第三章 阴阳五行——当风水大师必须领悟的哲学思想

一、阴阳

二、五行

第四章 当风水大师必须具备的本领(形势篇)

一、风水用语中的借喻

二、风水用语中的象形

三、风水中对山的归纳分类

四、风水中对水的分辨

五、理想的风水格局

六、风水中的“穴”

七、看风水必备的工具

八、看风水的步骤

九、风水运用中的“向”

十、形势宗二十四山吉凶辨

第五章 当风水大师必须具备的本领(理气篇)

一、飞星风水与九宫算

二、飞星风水与二十四山向

三、三元九运在飞星风水中的运用

四、九宫中的“顺飞”与“逆飞”

五、飞星风水与“九星”寓意

六、九宫飞星双星断事表

七、八卦万物属类

八、运用飞星风水看风水的方法

九、八运宅二十四山向星盘

后记

精彩书摘

第一章 风水大师的样子身着“唐装”,衣冠楚楚,手持罗盘,留着长长的头发或光头,驾着名牌轿车,出入于楼堂馆所,游历于名流、富商之中,堂堂皇皇,派头不凡;言吉凶祸福,测今世来年,峦头理气、三元三合、九宫八卦、纳甲飞星,口若悬河,滔滔不绝,绝对“准确”,神奇无比。这是风水大师在电影、电视剧、通俗读物中流行的样子。

而今,这般滑稽模样的“风水大师”在我们的生活周围也多了起来。一样的滔滔不绝,一样的口若悬河,言河图洛书、周易五行,上通天文,下达地理,中晓人事,神机妙算,博古通今,吹者“玄之又玄”,听者云里雾里。

曾见一女子,二十来岁,手持罗盘,打扮妖艳,自喻风水的“正宗传人”,通灵仙子,装神弄鬼,令人瞠目结舌。

也有大学教授,自谓名流,通晓《易经》,擅长风水,重金受请于富家,指点其:门前挖双泉.出门赚大钱;门口悬宝剑,妖邪不沾边;大厅供佛像,平安有保障;卧室置水晶,主人有官运。堂堂大学教授,不好好地做学问,也拿起罗盘看风水,赶时髦,弄玄虚.将一幢好端端的别墅弄得怪模怪样,令人啼笑皆非。

在广大农村,看风水的先生多为上年纪的人,他们熟悉当地的自然环境,为有需求者看坟地,定宅基。这些“阴阳先生”,文化程度不高,但确有家传或看风水的经验。他们为需求者看风水,要求的回报不高,酒足饭饱,略有“表示”即可。那些在广大乡村看上去有“风水”的坟头与住宅,多出自于他们之手。

“大师”应运而生.只能说风水的确时兴起来了。对于风水先生的评论,我们不妨来看古人是如何说的。

清代地理大家叶九升在他的《地理大成·山法全书》中写道:

一部地理书在案头,人观之,皆以为地理书也,不知内中之书有三种:

一种是地仙做者,一种是文儒做者,一种是俗巫做者。

俗巫之书,鄙俚浅陋,内多福祸之句,此人一见而知庸下者也。

地仙之书,从阅历得,自有实见,心有实悟,了明山川之真性,结作之真关窍。其句皆从真知灼见中流出,写山水难写之性情,描峦头难描之形态者。此以未免文辞深奥而难解,义理高妙而不近情,读之难得其味,极能令人生厌,若发奋去读,数页之后.呵欠频频而来。

文儒之书,从想当然得,想得天地大理当是如此。龙必是中抽,穴必是包藏,土必是五色,穴必是环抱,水必是弯弓,朝对必是端庄,如此者为真龙,真穴。于是,明窗下伸手疾书,其理条贯,其言顺畅,句句合读者之心,且无难解之辞、深晦之意,令人读之不肯去手。顾妙则妙矣,但用此入山步龙,寻龙点穴,则山川如此。与彼议论,毫不相像,一无可用也。若欲人前显学识,坐于大堂广厦之下,高谈堪舆,则此书甚宜,不必更读难读之书;若欲入山寻龙点穴,认真去做,则此种书当置之高阁。请去读无味易厌之书,然后始得真见地,真眼目也。

叶九升先生告诉我们,古人遗存下来的风水典籍,亦有高低真伪,言下之意是,“风水大师”和“风水先生”中鱼龙混杂,亦需明辨。

佛家有一语,谓“有缘”。研习风水,做“先生”,也得有“缘分”,非真诚、灵秀之人而不能为之。

风水先生,为人之师,要重信誉,有道有德,只能帮人、度人、救人、指引人,有德而为,有道而为。

风水先生,切不可妄言,自誉“正宗”,自誉“传人”,不能唬人、蒙人、坑人、骗人。

风水先生,切不可把钱看得太重。请风水先生的人,也不可把钱看得太重。先生不可贪财,请先生看风水也不可吝啬。佛语有言“因果不昧”。

风水大师是磨砺出来的,看风水是个体力活,要实见实证,跋山涉水,读书游历,揣摸总结,方有真知灼见。

风水之学,须见闻两到,悉书义而不登山水则眼界不明,登山水而不悉书义则心无张本,如能书义融化,自然山水会通。

真正的风水大师是有样子的,是有实践经验、有知识、有学问、有智慧、有学养的。不用装模作样,给人感觉就是大师,绝不是一副故弄玄虚、看上去很滑稽的样子。

……

前言/序言

给风水找一条新的出路随着经济的发展、人们生活水平的提高,加之人们内心深处的某种需求,尘封多年的中国传统“风水”,在当今社会生活中渐渐地时兴起来。

风水的运用,关联到建筑。千百年来,风水理论长期指导着中华先民的建筑行为。这种文化现象的多元表现,给长期沉闷的建筑学术界带来了骚动,特别是南京大学、武汉大学欲办“风水”班的消息,更引发了建筑学术界的唇枪舌剑。一部分学者认为“风水是科学”,一部分人认为“风水是迷信”,将风水推上了“科学”与“迷信”的平台。

认为风水是科学的学者认为:风水是中国人内心深处的秘密,是人类的宝贵遗产,是关于环境的学问,是关于宇宙星体学、天文学、天体运行方位学、地理物理学、地磁方位学、水文学、地质地貌学、环境景观学、自然生态建筑学、社会伦理学、美学、人体信息学、气象学、空间选择学、时间选择学、民俗学、哲学、玄学、易学、预测学、阴阳学、五行学、行气学、理气学、日课学等领域的一门庞大的综合类学科,应当继承,发扬光大。

认为风水是迷信的学者认为:风水是迷信,是装神弄鬼的歪理邪说,没有科学依据,是文化垃圾,百分之九十以上都是糟粕,应将风水乃至风水先生一并铲除。

这样的争论或许是有益的,这样的争论在建筑学术界还会持续下去,但不论结果如何,风水已引起建筑学术界乃至社会的强烈关注确是不争的事实。

其实,风水很简单,只不过是中华先民出于生存的需要,在实施建筑行为时,选择建房基地或安置死人的一种“看地”的方式与方法。是古代先民在生活实践中体会到的朴素的生活经验,他们以青山绿水、茂林沃土为依靠,锁定他们的生存与生活环境。其目的不过是得到身心的满足,让身心舒适安慰,以利于安居乐业,希望生产、生活方便,旺人旺丁,光宗耀祖。所以,任何对风水过分的赞誉和过分的诋毁都是对风水本意的歪曲。

中华文明是农业文明,风水是农业文明的产物。风水是人本的、生命的,是在长期的农业社会、长期的封建体制、长期的文化心态中形成的。在我们现代生活和现代意识的环境中,我们也不能把遗留在人们心中的文化心态截然断开。历史遗存的习惯认知与习惯势力,还牢固地蕴藏在人们的心底,这种力量对人们潜在的心理影响往往是不以人们主观意志为转移的。风水,千余年来已经根深蒂固地融人中国的历史与文化之中,融入社会各个层面的许多人心中,难以抹去。

我们当今的现实社会,是传统意识与现代意识的并存体,虽然新的物质生活正在促进传统观念的更换,但在文化心态上往往还会走着老路,风水的兴起,正是这种传统文化心态的表现。不要去扼杀它,因为你根本就扼杀不了,历史就是这样规定的。英国著名人类学家马林诺夫斯基在他的《文化论》中说:“无论有多少知识和科学能帮助人满足他的需要,他们总是有限度的。人事中有一片广大的领域,非科学所能用武之地。它不能消除疾病和腐朽,它不能抵抗死亡,它不能有效地增加人和环境间的和谐,它更不能确立人和人之间的良好关系。这领域永久是在科学支配之外,它属于宗教范围。”

中华先民的确是“迷信”的,但他们的迷信是善良的,纯粹的。风水中有许多富有咒意和因果报应的文辞,那是中国古代巫术活动的历史积淀。而这些咒意和因果报应的文辞,正是为了警示人们对大地应有敬畏心,对自然环境、生存环境应该爱护,唤醒人们在尊重自然、利用自然的同时,应回避和化解自然给他们带来的不幸和灾难。他们“敬神”,认为神可以保佑他们,他们“畏鬼”,因为鬼会使他们惧怕报应而不敢胡作非为。

在生产力相对落后的生存状态下,“迷信”是中华先民的“精神支柱”,迷信支撑着他们的心灵与信念。他们祈祷上苍,尊崇自然,迷信“好风水”会给他们带来好运,让他们安居乐业,有福有禄,福寿安康,人丁兴旺。这样的“迷信”又有什么不好?这与我们现实生活中的梦想和希望又有多大的差距?这些“迷信”,不正是我们现代人也在追寻的目标吗?

对于一个内心深处没有任何约束的民族,“迷信”是意味深长的。有迷信,会惧怕,有了惧怕,则不敢胡作非为,这要比不顾社会原则,不顾社会“道德”,不讲“礼”,来得神圣与崇高。

当然,认为“风水是科学”,也是认知上的误区。风水从根本上不能用科学去评判。科学是要将事物量化、标准化,而风水理论与风水实践的认知与运用,都是自然环境的“大概”形状。有学者提出“理想的风水格局图”,但这种格局图与实际也是有距离的,也只是“大概”意象的表达。

因为自然山川没有完全一样的,地域不同,形态各异,所以,风水看的只是自然山川的大概形状。既是大概形状,就不会十分严格,不可能标准化,更不可能用“科学”去量化。无论是风水中所说的“形势宗”和“理气宗”,他们的立足点都是建立在大概意象上的。这种“大概意象”是抽象的,它是美学中的“境域”,是古代美学史中“泛化”思想的体现。如果硬要把风水朴素唯物的认知用科学的认知来界定,那一定会步人误区。

风水是要在万水千山中去“看”的,不是在经典中主观臆断的。有些人作著,将建筑中的“礼”制表达,与民俗中的吉祥寓意,建筑木雕、石雕、砖雕、彩绘中的艺术表现,与风水关联起来,纳入对风水的论证。严格地讲,这些表现都与风水没有太直接的关系,那是其他文化的多元表现。

“科学”与“迷信”这样的争论或许没有太大的意义。在长期游历和看山、看水、看建筑、看风水的体验中,看到从城市到乡村“差不多”的建筑表现,看到那千孔一面和令人啼笑皆非的“欧式建筑”,看到那些不要多久就会成为建筑垃圾的建筑,我常常想,能不能给风水找一条新的出路,特别是建筑界有历史责任感与使命感的专家、学者们,能否将中国传统的风水理论和西方的建筑技术综合运用,从中找到中华民族自身的建筑表现与建筑风貌,建立中国建筑自身的理论体系,去指导中华民族当代的建筑行为,以求无愧于当代、无愧于未来呢?

因为建筑,是一个民族经济、文化、技术最具有说服力的载体,是一个民族的情感表达,从一定意义上说,它承载着一个民族的全部。

后记

走进风水,原不是我的本意,由于摄影职业、画画的爱好,加之对建筑的兴趣,与自然山川的接触自然就多了。长期的游历,看山、看水、看建筑,从帝王的宫殿、陵寝,到各具特色的民居及普通人的坟墓,虽然地域不同,文化也有差异,但我深切地感受到,在这一切的建筑行为表现之中,却有着朦胧的共同,那就是风水的意象。

由此,我涉猎了古代关于风水的典籍,寻访民间的风水先生,拜访研究风水的学者,从他们身上汲取有益的养分,然而,更多的却是我天南地北、翻山越岭,从喧闹的城市到僻静乡野的实地勘察。二十多年来。我收集了大量的资料,积累了一定的看风水的经验,也就有了我对风水的思考。

风水是有道理的,风水的道理很简单,人活着时,找一处青山环绕、绿水长流、土地肥沃、避风朝阳的地方,建一幢房子,生息繁衍。人死后,安葬于一处僻静、干燥、有青山明月常伴的地方,福荫子孙。风水关切到人的生与死,所以它千年不绝,源远流长。

我们不要迷信风水,在现实的生活中,对风水的迷信是不可能如愿的。客观环境不可能让你有一处如愿的风水宝地。

更不能迷信风水大师,因为在大师的口里,无论是吉凶祸福都言之有理。当福祸降临,大师会说,你看我说准了吧。当祸福未临,大师也会说,你看我说准了吧。究其缘由,祸来了,是大师言中了;祸没来,是大师化解了。

在如今多如牛毛的大师中,现在的我也被俗称为“风水大师”了。虽然反感,却有些责任。由此,便将学习风水的路径,看风水的方法和经验,以《自己当风水大师》作著。一孔之见,随喜相信风水,喜好风水、迷信风水、反感风水及为人看风水的人。不妥之处,见谅。

静缘

二〇〇九年十一月于水镜湖畔

用户评价

读到“自己当风水大师”这个名字,我脑海里立刻浮现出一个场景:一个普通人,不再是被动地接受命运的安排,而是能够主动地去了解和影响自己的生活环境,进而影响自己的运势。我感觉这本书可能想要传递的核心信息是“赋权”。它不是要把我变成一个依赖风水先生的人,而是要教会我独立思考和判断的能力。我设想,书中可能会深入浅出地讲解一些基本的风水理念,比如“藏风聚气”的重要性,以及“生气”的来源。它可能不会仅仅停留在“摆放什么东西”的层面,而是会引导我去思考,为什么这么摆放会有这样的效果。比如,它可能会分析门窗的朝向对室内光线和通风的影响,以及这些因素如何与人的情绪和健康产生关联。我尤其希望书中能提供一些关于“空间净化”的建议,比如如何通过清洁、通风,甚至是一些简单的仪式来去除空间的负面能量。如果它还能包含一些关于如何提升个人“气场”的建议,比如通过穿着、饮食,甚至是情绪管理来达到一个更好的状态,那就更全面了。我期待这本书能让我从一个对风水一知半解的旁观者,变成一个能够运用风水智慧,优化自己生活的人。

评分这本书的名字,说实话,一开始让我有点犹豫,总觉得“风水大师”这个词带着点玄乎,而“自己当”又有点过于自信。但我转念一想,也许这就是这本书的独到之处。它可能并不是要教我成为那种能呼风唤雨、点石成金的神人,而是更侧重于一种“运势管理”的思维模式。我猜想,作者会引导读者去理解,风水其实是一种对环境能量的感知和利用,而这种感知和利用,是可以被普通人学习和掌握的。它可能会从心理学的角度切入,分析我们为什么会受到环境的影响,以及如何通过改变环境来影响我们的心态和行为。比如,一个杂乱无章的房间,自然会让人感到压抑和烦躁,而一个整洁有序的空间,则能带来平静和效率。书中的内容,或许会详细分析不同空间的功能性,比如卧室的私密性,书房的专注性,客厅的社交性,并给出对应的布置建议,不是为了“招财进宝”,而是为了提升居住者的幸福感和生活品质。我更期待的是,它能提供一套系统性的方法,让我能够循序渐进地学习,而不是零散的技巧。如果书中能包含一些关于色彩、材质、光线、气流等方面的运用,并且解释这些元素在风水上的意义,那就更好了。

评分“自己当风水大师”,这个书名一下子就戳中了我想改变现状的心。生活嘛,总是会遇到一些不顺心的事情,有时候明明很努力了,但结果却不尽如人意。我一直在想,是不是自己的居住环境,或者工作场所,有什么地方没注意到,导致整体的磁场不太好。这本书,听起来就像是给了我一个自己动手、丰衣足食的机会。我希望这本书的内容,不会是那些晦涩难懂的术语堆砌,而是能够用非常通俗易懂的语言,解释风水的原理。我猜想,它可能会教我一些基础的工具,比如罗盘的简单使用(也许甚至是手机App的替代方案?),以及如何观察家中的“煞气”和“财位”。更重要的是,我期待它能提供很多“生活化”的案例,比如如何通过调整家具的摆放来化解“横梁压顶”的压抑感,或者如何通过在家中增添绿植来改善家人的健康运。如果书中还能涉及到一些关于“时间”和“空间”的互动,比如不同季节,不同时辰,对家里的风水有什么影响,那就更加丰富了。我想要的是一种能够立刻上手,并且能看到效果的方法,让我真正感受到“自己当大师”的成就感。

评分这本书的书名吸引了我,“自己当风水大师”,听起来就充满了DIY的乐趣和掌握自己运势的强大感。我一直对风水有着朦胧的好奇,但总觉得它深奥难懂,像是古老家族的秘传,普通人难以窥探。这本书的出现,就像是一束光,照亮了我想要了解的路径。我设想,这本书会以一种非常接地气的方式,打破风水的神秘面纱,让我明白,所谓的风水并非只存在于庙堂之上,或是只有高深莫测的先生才能解读。它或许会从最基础的概念讲起,比如阴阳五行,四象八卦,但不会停留在理论层面,而是会教我如何在自己的家中,甚至是办公室里,找到这些元素的对应,并且知道如何去调整,去化解。我期待书中能提供大量的实例,让我能够对照着自己的实际情况,去感受风水布局带来的微妙变化。比如,我的书桌应该放在哪个方位才能有助于事业运?玄关的灯光和摆设又有什么讲究?阳台上的植物能否影响家人的健康?这些都是我生活中会遇到的问题,如果这本书能够提供切实可行,简单易学的解决方案,那它就不仅仅是一本书,而是一位随时可以请教的贴身顾问。我尤其希望它能强调“自己当”这个概念,而不是鼓励我去依赖别人,而是赋予我独立解决问题的能力。

评分“自己当风水大师”,这几个字有一种莫名的吸引力,让我觉得这本书可能不是那种高高在上的理论书,而是能够真正走到生活中的应用指南。我猜想,作者的出发点会是“人人都可以是自己的生活风水师”,强调的是一种主动性,一种对自己生活环境负责任的态度。我期待这本书会从最基础的“识图”开始,教我如何看懂一张简单的户型图,找到其中的“动线”和“死角”,然后如何根据这些分析,来给出初步的改善建议。它可能会教我一些关于“形家”和“理气”的入门知识,但会用非常简单易懂的方式来解释,让我明白,风水并非只是一种迷信,而是有其内在的逻辑和原理。我特别想看到书中包含一些关于“细节”的处理,比如灯光的选择,窗帘的颜色,甚至是一盆植物的摆放,如何能够微妙地改变一个空间的“气场”,从而影响居住者的心情和运势。如果书中还能提供一些关于如何“开运”的简单方法,比如通过调整家居色彩来提升财运,或者通过优化书房布局来增强学习能力,那就更实用了。我希望这本书能让我告别迷茫,能够自信地去打造一个有利于自己发展的居住和工作环境。

评分有些家长说:"我的小孩就是不爱看书,有什么办法可想?"我说:"这很简单!你读书,他们就爱读书了!"没有比这更简单的方法了。

评分性价比很高 工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:“你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!”常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了,废话不多说。好了,我现在来说说这本书的观感吧,网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的“五个一工程奖”,我们期待看到更多网络文学作品的入选。废话不多说 同时买了三本推拿的书和这本,比认为这本是最好的!而且是最先收到的!好评必须的,书是替别人买的,货刚收到,和网上描述的一样,适合众多人群,快递也较满意。书的质量很好,内容更好!收到后看了约十几页没发现错别字,纸质也不错。应该是正版书籍,谢谢现在,京东域名正式更换为JDCOM。其中的“JD”是京东汉语拼音(JING DON|G)首字母组合。从此,您不用再特意记忆京东的域名,也无需先搜索再点击,只要在浏览器输入JD.COM,即可方便快捷地访问京东,实现轻松购物。名为“Joy”的京东吉祥物我很喜欢,TA承载着京东对我们的承诺和努力。狗以对主人忠诚而著称,同时也拥有正直的品行,和快捷的奔跑速度。太喜爱京东了。|给大家介绍本好书《我们如何走到这一步》自序:这些年,你过得怎么样我曾经想过,如果能时光穿梭,遇见从前的自己,是否可以和她做朋友。但我审慎地不敢发表意见。因为从前的自己是多么无知,这件事是很清楚的。就算怀着再复杂的爱去回望,没准儿也能气个半死,看着她在那条傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住开口相劝,搞不好还会被她厌弃。你看天下的事情往往都是一厢情愿。当然我也忍住了各种吐槽,人总是要给自己留余地的,因为还有一种可能是,未来的自己回望现在,看见的还是一个人。好在现在不敢轻易放狠话了,所以总算显得比年轻的时候还有一分从容。但不管什么时候的你,都是你。这时间轴上反复上演的就是打怪兽的过程。过去困扰你的事情,现在已可轻易解决,但往往还有更大的boss在前面等你。“人怎么可能没有烦恼呢”——无论是你初中毕业的那个午后,或者多年后功成名就那一天,总有不同忧伤涌上心头:有些烦恼是钱可以解决的,而更伤悲的是有些烦恼是钱解决不了的。我们曾经在年少时想象的“等到什么什么的时候就一切都好起来了”根本就是个谬论。所以,只能咬着牙继续朝前走吧。

评分月如,莫失莫忘,入骨相思,情深缘浅空相对。即使你已葬身塔底,想念也会一直继续。

评分不是每一次暮然回首,都可以看到灯火阑珊处的那个人。但痛苦之余,依稀可以看到灯火交辉下曾经侣人的身影,如何不美丽?

评分好

评分一招无赖下流的“妙手回春”,一次斩杀蛇妖的不离不弃,一场为他舞起的“红色蒲公英”,一串为他系上的“莫失莫忘铃”,一声“恶女”,一声“臭蛋”,一句“吃到老,玩到老”的诺言,一根石柱打碎了的天灵盖,一场锁妖塔中的生离死别,一段感人至深的感情,一个用生命去爱的人……

评分很好,不错哦、、、

评分可读。

评分龙葵,千年等候,一生追随

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![巧手易52:拼布人的针线故事(附原大纸型) [handmade] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11188421/rBEQWFFAVUcIAAAAAASDHVpSjpgAACDEwNFLXoABIM1792.jpg)

![美丽的秋冬手编1 35款个性编织 [SUTEKI NA TEAMI 2014~2015 AKI FUYU] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11616778/551148f5N74305758.jpg)

![风格迥异的法式十字绣针插 [FRANCE NO KAWAII PIN CUSHION BISCORNU] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12074825/591d83a0Nec773c91.jpg)

![昆虫立体剪纸 [KONCHU NO RITTAI KIRIGAMI] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12281640/5a2e50f1N41518af3.jpg)