具体描述

用户评价

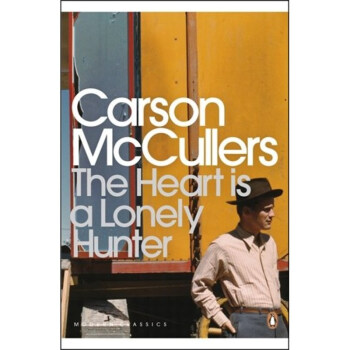

简直是一场文字的盛宴,作者构建的世界充满了原始而又令人不安的张力。我尤其欣赏叙事节奏的拿捏,那种时而急促如骤雨,时而又舒缓得让人几乎要睡着的错落有致,完美地映射了角色们混乱且无序的内心世界。书中对于社会阶层差异的揭示毫不留情,那些被主流社会遗忘或排斥的人群,他们之间的交流方式、他们彼此维系的精神纽带,被描绘得既真实又充满诗意。我感觉自己像是透过一个布满灰尘的望远镜,窥见了那些不为人知的角落,那里的人们用最本能的方式去爱、去恨、去生存。语言的运用极其富有音乐性,某些段落的节奏感甚至能让人联想到爵士乐即兴演奏的自由与复杂,充满了断裂感和意外的反转。它不仅仅是一个故事,更像是一份对特定年代和特定人群生存状态的社会学田野调查,但包裹在艺术的糖衣之下,读起来毫不枯燥,反而令人心潮澎湃。

评分这部作品最让我震撼的,是它对“异类”身份的复杂性描绘。它没有将任何一个角色简单地塑造成英雄或恶棍,每个人都是多面且充满矛盾的集合体。那种渴望融入社会结构却又本能地抗拒其束缚的撕扯感,贯穿了全书的始终。语言风格上,它混合了民间故事的质朴和古典文学的雕琢,使得即便是最粗粝的情感表达,也被赋予了一种庄严的美感。书中关于交流障碍的探讨尤为深刻——我们用尽全力去表达,但对方接收到的信号,往往是完全走样的。这种沟通的无效性,构成了人物之间最坚固的壁垒。我尤其欣赏作者如何巧妙地处理视角转换,让我们得以从不同人物的内心“独白”中,拼凑出一个更接近真相的、却依然模糊不清的城镇肖像。这是一部需要反复咀嚼的作品,每一次重读,都会有新的理解之光亮起,照亮那些先前被忽略的阴影角落。

评分老实说,初读时我差点被它沉重的氛围压倒。这种文学作品的重量感是极其真实的,它没有试图用轻松愉快的元素来冲淡主题,反而用一种近乎残酷的坦诚,将人性的脆弱和环境的压迫感层层剥开。但正是这份不加修饰的真实,最终建立了极强的粘合力。阅读的体验是沉浸式的,我能清晰地感受到空气的温度、人物身上的气味,甚至那种旧皮革和烟草混合的陈旧气息。作者对于细节的执着令人咋舌,一个简单的动作,比如主人公整理衣领的方式,都能折射出他内心深处无声的抗议或妥协。它更像是一部关于“等待”的小说,每个人都在等待一些什么,等待改变、等待被理解、等待救赎,然而,等待本身似乎就是他们唯一的命运。这种宿命感被刻画得如此深刻,以至于让人在合上书页后,仍能听到那遥远的、若有若无的叹息。

评分这部作品的叙事如同慢镜头下的老电影,每一个场景都浸透着南方特有的潮湿与压抑。作者的笔触极其细腻,仿佛能捕捉到空气中尘埃漂浮的轨迹,以及老旧木地板吱呀作响时所承载的无声历史。我被那种弥漫在小镇上挥之不去的孤独感深深吸引,它不是那种戏剧性的、呼天抢地的悲伤,而是一种渗透到骨髓里的、与日常呼吸融为一体的寂寥。书中人物的内心挣扎,那些未曾说出口的渴望与不甘,都通过精准的环境描写和人物的细微动作被烘托出来。阅读的过程,就像是置身于一个光线昏暗、只有旧收音机里传来模糊乐曲的房间,你清楚地知道自己不属于这里,却又被某种无形的力量牵引着,无法轻易抽离。尤其是对那些边缘人物的刻画,他们的世界观是如此独特而又脆弱,让人忍不住想要伸手去触碰,却又害怕惊扰了他们构建起来的精美幻象。这本书没有提供简单的答案或安慰,它只是安静地展示了一种存在的状态,那种在群体中依然感到格格不入的深刻体验,读完后久久不能平静。

评分这本书的厉害之处在于它的“留白”。作者非常克制地处理了人物之间的情感纠葛,很多时候,最深刻的连接和最彻底的疏离都发生在那沉默的瞬间。我常常需要停下来,回味那些没有被明确点破的暗示和眼神的交汇。它探讨的“孤独”并非简单的形单影只,而是一种本体论上的缺失感,一种对意义和归属的永恒追问。每个角色的行动逻辑都建立在他们对世界独特且常常是扭曲的理解之上,这使得他们的选择虽然看似突兀,实则在他们各自的逻辑体系内是必然的。这种深度剖析,让人不由自主地反思自身的信仰结构和人际关系中的那些“未竟之谈”。我喜欢这种要求读者积极参与到意义建构中的写作方式,它拒绝喂食现成的结论,更像是一面镜子,映照出读者自身的困境与挣扎。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有