具体描述

内容简介

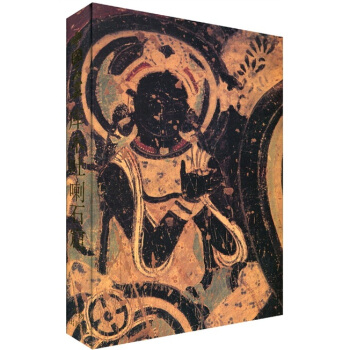

《中国石窟:库木吐喇石窟》的主要内容包括图版;库木吐喇石窟初探;库木吐喇的汉风洞窟;记新发现的几处洞窟;二十世纪初德国考察队对库木吐喇石窟的考察;及尔后的研究;图版说明;日文版补注;库木吐喇石窟总叙;龟兹王朝世系表等。内页插图

目录

图版库木吐喇石窟初探

库木吐喇的汉风洞窟

记新发现的几处洞窟

二十世纪初德国考察队对库木吐喇石窟的考察

及尔后的研究

图版说明

日文版补注

库木吐喇石窟总叙

龟兹王朝世系表

前言/序言

用户评价

说实话,我原本以为这是一本会让人昏昏欲睡的专业书籍,但这本书的观点之犀利,视角之独特,完全超出了我的预期。作者对于壁画中世俗化元素的挖掘,尤其让我眼前一亮。在宏大的宗教叙事之下,那些描绘的农耕场景、市井生活乃至贵族宴饮的片段,被赋予了极高的历史学和人类学价值。书中对这些“非宗教”内容的处理,既保持了学术的审慎,又充满了对古代社会生活图景的好奇心。此外,书中对图像学中一些经典母题的再阐释,也颇具启发性,作者似乎总能找到一个全新的切入点来解读那些已经被无数人研究过的题材。整本书读下来,最大的收获是认识到,石窟艺术远不止是宗教的附属品,它本身就是一部极其珍贵的、多层次的古代社会生活百科全书。这种多维度的解读方式,极大地拓展了我对艺术史的理解边界。

评分这本书的叙事节奏掌握得非常出色,它没有采用那种枯燥的编年体叙事,而是巧妙地将考古发现、文献记载和艺术批评熔于一炉。对于如何解读那些残存的飞天和供养人形象,书中的论述简直是教科书级别的示范。它不仅仅是描述“这个佛像长什么样”,而是深入挖掘“为什么会这样画/雕刻”,比如对“中原化”和“西域化”两种审美倾向的张力分析,写得极其精辟。阅读过程中,我感觉自己仿佛跟随一位经验丰富的向导,穿梭于不同时代的洞窟之间,时而驻足欣赏一尊菩萨的“微笑”,时而又为某处经变故事的叙事结构所折服。文字流畅,充满画面感,即便是初次接触石窟艺术的读者,也能很快被吸引进去。它成功地将严肃的学术研究,转化成了一场引人入胜的视觉与思想的旅程。

评分这部著作的排版和图片质量,必须单独点赞。在研究石窟艺术时,清晰的图像资料是灵魂,而这本书在这方面做得无可挑剔。那些高分辨率的局部细节图,即便是屏幕上观看,也能清晰分辨出临摹者在晕染技法上的细微差别,这是真正体现了对细节的极致追求。更难得的是,作者在文字介绍中,非常注重不同版本的对照和修正,对于早期研究中存在的争议点,也持开放和审慎的态度进行讨论,没有一味地固执己见,体现了一位学者应有的严谨和谦逊。这本书给我带来的最大感受是:真正的研究,是将冰冷的遗迹与鲜活的生命力重新连接起来的过程。它让我对保存这些珍贵遗产的艰辛有了更深一层的敬意,也激发了我未来实地考察的强烈愿望。这绝非一本可以快速翻阅的书,它值得被反复品味,每一次重读都会有新的发现。

评分读完这本关于古代洞窟艺术的著作,我的第一感受是震撼于作者的博学和那种近乎虔诚的研究态度。书中对那些偏远石窟的介绍,那种对地理环境、历史背景与宗教传播路径的交叉分析,构建了一个宏大而又严谨的研究框架。我尤其欣赏它在材料学方面的探讨,比如对颜料来源、开凿工具痕迹的细致观察,这些细节的处理,让原本有些冰冷的历史遗迹,变得鲜活可感。行文风格上,作者非常擅长运用对比手法,将不同石窟群在同一时期的造像进行并置比较,从而凸显出地方风格的独特性与区域间的交流影响。这种比较性的分析,极大地提升了阅读的深度,让我能够跳出单一石窟的视角,去构建一个更广阔的西北丝路艺术网络图景。唯一的“遗憾”可能就是,它提供的知识信息密度太高,我需要反复阅读,才能完全消化其中关于时代断代和风格演变的微妙差异。

评分这本书真的让我大开眼界,原本以为对佛教艺术的了解已经算不错了,但读完之后才发现自己知识的局限性。作者对于不同时期、不同风格的造像艺术的梳理得极其细致,从早期受犍陀罗、笈多影响的痕迹,到后来更具本土化特色的演变,每一个阶段的特征都被分析得入木三分。特别是对于壁画中人物服饰、色彩运用乃至面部表情的解读,简直像一位经验老到的鉴赏家在娓娓道来。我印象最深的是关于那些被毁坏佛像的残件描述,文字充满了对历史沧桑的慨叹,仿佛能让人触摸到那些久远的尘埃。书中不仅有学术性的考证,更有对艺术之美的细腻捕捉,让人在学习知识的同时,也得到了极大的精神享受。对于任何一个对石窟艺术,尤其是早期佛教艺术发展脉络感兴趣的人来说,这本书都是一份不可多得的宝藏。它不仅仅是图录,更像是一部深入的文化史诗,引导我们去探寻那些隐藏在岩石与颜料背后的故事和信仰的变迁。

评分一版印刷,质量不错。z

评分中国石窟系列图书,绘画不错。

评分我就不说啥了,92年的书,啥样也不挑毛病。

评分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分好书

评分很喜欢这本书

评分确实值得深思,阅读的功利化明知贻害无穷,却有心无力,很久没能安静纯粹的读一本书了。

评分只能说,这个石窟破坏的实在太严重了,书本身虽然很好,但图片可观赏的实在太少了。如果不是专业的石窟研究者,像我这样只是为了看看精美的壁画的话,那么就要大失所望了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![独立宣言:一种全球史 [The Declaration of Independence: A Global History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11418670/rBEhWlMhI34IAAAAAACzl7uu9jwAAJ9ggJN5G8AALOv332.jpg)