具体描述

内容简介

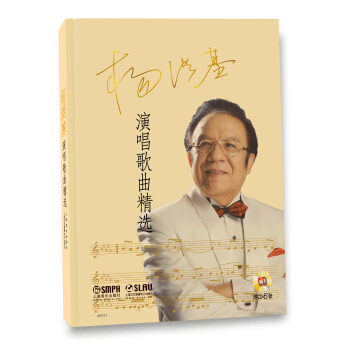

为了全面回顾我国交响音乐艺术近百年来的进展和所取得的成就,今年音乐界隆重举办了一系列纪念和庆贺活动,其中包括由中国音乐家协会主办的“百年交行。世纪交响——中国交响乐世纪回顾暨首届中国交响音乐季”,这个大型展演活动由作品音乐会、交响乐回顾展、交响乐论坛、辞书出版发布会等多项活动组成。《中国交响音乐博览》由梁茂春教授负责主编并主要执笔,从全书总目录便可看到这本<博览》内容十分丰富,编写规模宏大,从事人员众多。书中还列入了关于香港、澳门,甚至是台湾和散居世界各地的华裔音乐家的材料,这些均属不可或缺的内容,因而约请参与编写的人员也是来自四面八方。所以这本辞书应被认为是一本真正依靠集体运筹,众人执笔,方才得以完成的巨著。内页插图

目录

序言/吴祖强前言/梁茂春

第一篇 中国交响音乐发展的历史脉络/粱茂春

引言

序奏“广板”

——交响音乐在欧美的发展筒况

第一乐章“大慢板”

——中国管弦乐队的初建

第二乐章“缓慢的行板”

——中国管弦乐事业在艰难中成长

第三乐章“秧歌舞曲”

——新中国成立初期管弦乐事业在曲折中前行

第四乐章“政治交响曲”

——“文革”对交响乐事业的摧残

第五乐章“热烈的急板”

——新时期中国交响乐的多元化景观

结尾“辉煌的终曲”

——中国交响乐的展望

第二篇 中国交响音乐作曲家和名作赏析

A

阿甫夏洛穆夫,阿隆

阿甫夏洛穆夫:交响诗《北平胡同》

阿拉腾奥勒

阿拉腾奥勒:交响叙事曲《乌力格尔主题随想》

阿拉腾奥勒:《第一交响曲》

安国敏

安国敏:随想曲《我的故乡》

敖昌群

敖昌群:管弦乐套曲《康巴音诗》

敖昌群:交响序曲《纪念》

敖昌群:管弦乐《羌山风情》

B

鲍元恺

鲍元恺:《炎黄风情——24首中国民歌主题管弦乐曲》

鲍元恺:《第三交响曲——京剧》

边洛

C

蔡继琨

曹光平

陈钢

何占豪、陈钢:小提琴协奏曲《梁祝》

陈钢:《双簧管协奏曲》

陈锦标

陈明志

陈明志:管弦乐《气化宇宙》

陈能济

陈能济:交响合唱《兵车行》

陈能济:管弦乐《神州赋》

陈培勋

陈培勋:《第二交响曲——清明祭》

陈其钢

陈其钢:大提琴协奏曲《逝去的时光》

陈其钢:双乐队协奏曲《蝶恋花》

陈伟光

陈伟光:《一九九七交响幻想曲——汇》

陈晓勇

陈怡

陈怡:管弦乐《多耶Ⅱ》

陈怡:《第二大提琴协奏曲——叙事曲、舞曲与幻想曲》

陈怡:《第三交响曲——我的音乐历程》

陈永华

陈永华:《第一交响曲》

陈永华:《第四交响曲——谢恩赞美颂》

陈永华:《第五交响曲——三国志》

陈永华:《第六交响曲——九州同》

程大兆

程大兆:《第二交响曲》

程大兆:《第三交响曲》

储望华

殷承宗、储望华、盛礼洪、刘庄:钢琴协奏曲《黄河》

D

戴宏威

吴祖强、杜鸣心、戴宏威等:《舞剧{红色娘子军)组曲》

丁善德

丁善德:《长征交响曲》

丁善德:《bB大调钢琴协奏曲》

杜鸣心

吴祖强、杜鸣心:《舞剧(鱼美人)组曲》

吴祖强、杜鸣心等:《舞剧(红色娘子军)组曲》

杜鸣心:《青年交响曲》

杜鸣心:交响幻想曲《洛神》

杜鸣心:《小提琴协奏曲》

杜鸣心:钢琴协奏曲《春之采》

杜鸣心:交响诗《对阳光的忆念》

F

傅庚辰

傅庚辰:交响诗《红星颂》

傅庚辰:交响组曲《地道战留给后世的故事》

G

高为杰

高为杰:笛子与管弦乐《别梦》

高为杰:管弦乐《缘梦Ⅱ》

葛炎

葛炎:管弦乐《马车》

关乃忠

关乃忠:管弦乐组曲《拉萨行》

关乃忠:《第一二胡协奏曲》

关峡

关峡:《第一交响序曲》

关峡:交响幻想曲《霸王别姬》

郭文景

郭文景:《川崖悬葬——为两架钢琴与交响乐队而作》

郭文景:合唱交响曲《蜀道难》

郭文景:竹笛协奏曲《愁空山》

郭文景:交响序曲《御风万里》

郭芝苑

郭芝苑:《小协奏曲》

郭祖荣

郭祖荣:《bD调钢琴与乐队》

郭祖荣:《第十四交响曲》

H

韩兰魁

韩兰魁:交响合唱《亚欧大陆桥畅想》

何训田

何训田:《梦四则》

何训田:交响乐《感应》

……

精彩书摘

西方管弦乐队在中国出现的最早记载,大概是1778年在北京乾隆皇帝的宫廷中表演意大利歌剧时的伴奏乐队了。此前的三十多年,即1742年前后,乾隆皇帝传旨让官员了解在北京的外国人中懂得音乐的情况,又让宫中司库检查所藏的西洋乐器。得到的回答是:在京西洋人中明于音乐的有德理格、魏继晋、鲁仲贤三人;从洋人那里得到的乐器计有琵琶一件、弦子六件、小拉琴十件、大拉琴一件、长拉琴一件、西洋箫大小八件等等。于是又传旨:“着交西洋人认看,收拾得时即在陆花楼教小太监。”o据廖辅叔教授的考证,这里所说的“小拉琴、大拉琴”即是小提琴、大提琴,“西洋箫”大概是指单簧管、双簧管、英国管之类。乾隆皇帝看来是想让懂得西洋音乐的外国人来教内廷小太监,以便组建一个西洋乐队班子。

到1750年,又有武备院等宫内承做各种器物的登记档案中记载:有官员传旨为“西洋乐人十四名着做衣裳十四份”。这里的“西洋乐人”有可能是指演奏西洋乐器的人,即由外国人培训出来的小太监们。

1778年(乾隆四十三年),意大利耶稣会士在北京宫廷演出了意大利歌剧作曲家皮钦尼“的喜歌剧《好姑娘》。“耶稣会士演出这部歌剧得到了乾隆皇帝的许可,并特别指令组织一支乐队配合歌剧的演出,同时特别搭建一座舞台,并按剧中各个不同的场面制作相应的幕景,以便尽量做到绘声绘影,既能悦耳,又能醒目。这在中国戏曲史上大概也算得上是前无古人的盛况吧。”

前言/序言

为了全面回顾我国交响音乐艺术近百年来的进展和所取得的成就,今年音乐界隆重举办了一系列纪念和庆贺活动,其中包括由中国音乐家协会主办的“百年交行。世纪交响——中国交响乐世纪回顾暨第一届中国交响音乐季”,这个大型展演活动由作品音乐会、交响乐回顾展、交响乐论坛、辞书出版发布会等多项活动组成。《中国交响音乐博览》由梁茂春教授负责主编并主要执笔,从全书总目录便可看到这本<博览》内容十分丰富,编写规模宏大,从事人员众多。书中还列入了关于香港、澳门,甚至是台湾和散居世界各地的华裔音乐家的材料,这些均属不可或缺的内容,因而约请参与编写的人员也是来自四面八方。所以这本辞书应被认为是一本真正依靠集体运筹,众人执笔,方才得以完成的巨著。交响音乐是乐曲创作体裁中最为复杂深刻的。我国的交响音乐艺术源自西方,交响音乐创作方面历经近一个世纪,过程漫长而曲折,也可说是历尽艰辛,迄今终能获致并积累巨大成就,是几代作曲家努力奋斗的结果。音乐作为艺术,进展无涯,远景无限,百年回顾,历史博览,都是继续向前的参照、借鉴。

用户评价

一直以来,我对中国传统音乐有着深深的眷恋,但对现代交响乐的接触却相对有限。《中国交响音乐博览》这本书,恰好填补了我在这方面的知识空白,也为我打开了一扇通往全新音乐世界的大门。令我惊艳的是,书中在介绍作曲家和作品的同时,并没有忽略对音乐背后所蕴含的中国文化精神的挖掘。作者的笔触细腻而富有洞察力,能够精准地捕捉到那些将民族情感、历史记忆、哲学思想巧妙融入音乐创作中的亮点。我在这本书中,不仅学到了许多关于交响乐的知识,更感受到了中国音乐的独特魅力。书中对不同时期音乐风格的梳理,让我看到了中国交响乐如何在吸收外来文化的同时,保持自身的独立性和生命力。我特别喜欢书中关于一些早期作曲家如何探索将中国戏曲、民族器乐等元素融入交响乐创作的段落,这其中的创新和勇气令人钦佩。这本书的叙述语言充满感染力,既有学术的严谨,又不乏文学的温度,让我阅读起来倍感轻松,同时也收获颇丰。读完这本书,我对中国交响音乐的认识,已经从一个旁观者,变成了一个更加理解和欣赏的参与者。

评分《中国交响音乐博览》这本书,光听名字就让人心生向往,仿佛置身于一场盛大的音乐盛宴之中。我一直对中国古典音乐和现代交响乐的发展历程充满了好奇,而这本书恰好满足了我对知识的渴求。初翻开,首先吸引我的是其精美的装帧设计,古朴典雅的封面,以及内页中那些饱含历史韵味的插图,都让人感受到一种厚重的文化底蕴。更令我惊喜的是,书中不仅仅罗列了枯燥的作曲家名字和作品列表,而是通过生动细腻的笔触,为我描绘了一幅幅波澜壮阔的音乐画卷。我仿佛看到了那些伟大的音乐家们,如何在时代变革的洪流中,汲取着民族的养分,又如何将西方交响乐的精髓与中国本土的音乐元素巧妙融合,创造出独具特色的音乐瑰宝。书中的章节划分清晰,逻辑严谨,从早期受西方影响的探索,到新中国成立后民族交响乐的崛起,再到当代作曲家们的百花齐放,每一个阶段的演变都梳理得头头是道。尤其是对一些代表性作品的分析,既有宏观的时代背景介绍,又有微观的音乐语言剖析,让我对这些作品有了更深层次的理解和欣赏。读完这本书,我感觉自己就像是经历了一场穿越时空的音乐之旅,对中国交响音乐的博大精深有了全新的认识。

评分购买《中国交响音乐博览》这本书,纯粹是出于对音乐的某种直觉式的好奇。我平日里并不常接触交响乐,但总觉得它有一种能够触及灵魂的力量。这本书的存在,仿佛提供了一个窥探这种力量源泉的绝佳机会。当我翻阅这本书时,最让我印象深刻的,并非是那些复杂的乐理分析,而是书中描绘的音乐家们与他们的创作故事。我喜欢那些关于他们如何从生活中汲取灵感,如何与时代对话,如何在创作中挣扎与超越的细节。这种叙述方式,让冰冷的乐谱变得鲜活,让陌生的名字变得亲切。我仿佛看到了那些在音乐殿堂里默默耕耘的身影,听到了他们内心深处对美的追求和对民族命运的关切。书中对一些重要音乐事件的梳理,也让我对中国交响音乐的整体发展脉络有了更清晰的认识。它不仅仅是技术的演进,更是思想的解放和文化的传承。我尤其欣赏书中对不同时期音乐风格差异的解读,让我能够辨析出那些细微的、却又至关重要的艺术特质。读这本书,就像在与一位博学的朋友对话,他娓娓道来,将我带入了一个我从未深入了解过的音乐世界,让我对中国交响音乐的理解,从模糊走向清晰,从浅显走向深刻。

评分我一直认为,音乐是连接人心的最直接的语言。《中国交响音乐博览》这本书,以一种宏大的视角,向我展示了中国交响音乐的辉煌历程和无限可能。我被书中那些关于音乐家们在时代变迁中,如何用音乐书写历史、表达情感的故事深深打动。他们不仅仅是技艺精湛的创作者,更是那个时代的记录者和思考者。这本书的价值,不仅仅在于它提供了丰富的音乐史料和作品信息,更在于它传递了一种精神——一种对艺术的执着追求,一种对民族文化的深沉热爱。我在这本书中,看到了中国交响乐从蹒跚学步到日臻成熟的艰辛历程,也看到了不同时代作曲家们为了民族音乐的复兴所付出的不懈努力。书中对一些代表性作品的深入解读,让我对中国交响乐有了更深刻的理解。它不仅仅是音乐,更是情感的宣泄,思想的碰撞,以及文化的传承。这本书的文字风格独特,既有宏观的历史叙事,又有微观的音乐细节分析,让我能够全面地认识和欣赏中国交响音乐。阅读这本书,仿佛在与一位睿智的引路人同行,他带领我穿梭于中国交响音乐的过去、现在与未来,让我对这个领域充满了敬意和期待。

评分我怀揣着对西方古典音乐的深厚感情,又对中国本土的音乐文化抱有极大的兴趣,因此,《中国交响音乐博览》这本书就像一座连接我内心两个世界的桥梁,让我无比期待。在阅读过程中,我尤其关注书中对于不同时期音乐家们创作理念和艺术追求的阐述。那些关于音乐家们如何在时代浪潮中坚守艺术初心,如何在创作中探索民族精神与现代审美的结合,让我深受触动。例如,书中对某些作曲家在创作过程中所面临的挑战和突破的细致描绘,让我看到了他们作为艺术家所付出的不懈努力和非凡勇气。我曾以为中国交响乐的发展会是一条单调乏味的直线,但这本书彻底颠覆了我的认知。它展现了中国交响乐的丰富性、多样性和创新性,每一个章节都如同打开了一扇新的大门,让我窥见到了不同地域、不同风格、不同思想的音乐创作景象。书中对一些具有里程碑意义的作品的介绍,不仅触及了音乐本身的旋律、和声、配器等专业层面,更挖掘了作品背后所承载的社会历史信息和文化内涵。这使得我在欣赏音乐时,不仅仅是聆听,更是在感受那段历史,理解那份情怀。这本书的叙述方式很吸引人,没有过于学术化的生硬说教,而是充满了故事性和人文关怀,让我沉浸其中,爱不释手。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有