具体描述

图书基本信息

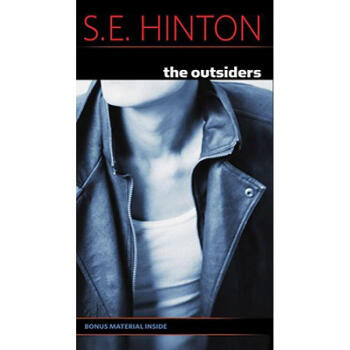

The Outsiders

作者: S. E. Hinton;

ISBN13: 9780140385724

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 1988-09-01

出版社: Puffin Books

页数: 192

重量(克): 158

尺寸: 190 x 109 x 15 mm

商品简介

When it was first published in 1967, "The Outsiders" defied convention with its immediate, deeply sympathetic portrayal of Ponyboy and his struggle to find a place for himself in a difficult world.用户评价

这本书所呈现的社会观察,其锐利程度足以让任何一个身处安逸环境的读者感到不安。它撕开了温情脉脉面纱下,社会阶层固化和偏见横行的残酷现实。作者对于“我们”与“他们”的界定,那种基于出身、金钱乃至发型的小小区别,如何被放大成无法逾越的鸿沟,描绘得入木三分。我尤其被那些“局外人”面对外界误解时的集体防御机制所触动——那种在被排挤中反而找到的坚不可摧的团结。他们不得不将自己封闭起来,因为外部世界提供的只有审判和排斥。这种被逼到墙角的生命状态,激发出的潜力与韧性,是令人敬畏的。它提醒我们,真正的品格往往不在于我们拥有多少,而在于我们如何在匮乏与不公中保持住那一点点的人性光辉。这绝不是一个关于“成功学”的故事,而是一个关于“生存哲学”的深刻探讨。

评分从文学技法的角度来看,这部作品的对白编写简直是教科书级别的范例。它展示了如何用极简的语言传达最复杂的情感张力。那些简短的、充满俚语和地方色彩的交流,非但没有降低文本的深度,反而更添了一种无可替代的真实感。我感觉自己不是在“阅读”一个故事,而是仿佛置身于那个喧嚣的街角,亲耳聆听着他们的争论。作者在处理冲突时,那种毫不留恋的果断,让人既感到震撼,又感到一丝心痛。冲突的爆发往往不是因为深思熟虑,而是因为情感的临界点已到,就像一个上了膛的枪,只需要轻轻一碰就会走火。这种对人类非理性冲动精准的捕捉,使得故事中的每一个高潮都充满了不可逆的毁灭性力量。读完后,我都在回味那些未尽之言,那些因为环境和身份而被压抑住的、最终只能通过激烈行动表达的内心独白,这才是真正打动人心的叙事力量。

评分这部作品的文字力量简直像一把锋利的匕首,直插人心最柔软的角落。我读完后,那种关于归属感和身份认同的挣扎感久久不能散去,仿佛作者将青春期那种既渴望被理解又害怕被同化的复杂情绪,用最纯粹、最不加修饰的笔触描绘了出来。它探讨的议题——阶级间的鸿沟,以及在巨大社会压力下个体如何试图寻找自我价值——是如此的普遍而又如此的尖锐。叙述者的视角带着一种特有的、未经世故打磨的真诚,让你忍不住想探究他内心深处的恐惧与希望。那些关于忠诚和背叛的场景,不是简单的好人与坏人的对立,而是深入到人性灰色地带的剖析。每一次争吵、每一次和解,都充满了原始的生命力,让人体会到在边缘挣扎的生命是如何用力地抓住彼此。这本书最成功的地方在于,它没有提供廉价的答案,而是让你自己去感受那种“局外人”的痛楚与力量。读完后,你可能会开始审视自己生活中的那些“圈子”与“墙壁”,思考自己究竟是属于哪一边,或者,是否真的需要划分界限。它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出我们社会结构中那些隐秘的伤痕。

评分这本书的叙事节奏把握得极为精妙,从开篇的紧张对峙到中间情感的爆发,再到最后近乎宿命般的沉寂,每一个转折都像是精心计算过的,却又不失自然流畅。我特别欣赏作者对于环境描写的细腻处理,那种特定年代、特定社会背景下的氛围感被营造得淋漓尽致。你可以清晰地闻到夏夜里空气的味道,感受到那种躁动不安的青春荷尔蒙在空气中弥漫。人物之间的对话火花四溅,充满了那个年龄段特有的粗粝和直率,没有一句废话,却句句都带着重量。尤其是几位主要角色之间的互动,那种复杂的依赖和竞争关系,写得极其真实可信。他们之间的友情,既是彼此的救赎,也是彼此的枷锁。这种情感的深度,让我联想到那些在困境中紧紧抓住彼此的手,那种超越物质条件的联系,才是人类最宝贵的财富。它不是那种轻飘飘的“友谊万岁”,而是浸透着汗水、泪水和不被理解的委屈的,厚重的、值得用生命去捍卫的情感联结。

评分阅读体验上,这本书给我带来了一种强烈的怀旧感,即使我并未经历过那个特定的时代背景。它成功地捕捉了青春期特有的那种“永恒感”——在那段时光里,每一次的友情、每一次的伤痛似乎都是世界末日,所有的情绪都被放大到了极致。作者对少年心灵的描摹极其精准,那种介于童真与成熟之间的摇摆不定,那种对成年世界规则的本能抗拒,都处理得细腻入微。它不是那种迎合读者的甜腻故事,它充满了伤痕、迷茫和不确定性,正因为如此,它才显得如此真实可贵。读完后,我仿佛重新经历了一遍那种初尝生命复杂性的阵痛,那种想要逃离现状却又深陷其中的无力感。这本书的价值在于,它迫使读者去面对成长的代价,去思考那些我们在飞速奔跑中可能不小心遗弃的、最纯粹的自我认知。它是一种震撼人心的、关于人性在逆境中如何挣扎求存的颂歌。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[英文原版书]Ender's Game安德的游戏 *外国正版 电影原著小说 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1114629641/5aced956N0abf211e.jpg)