具體描述

圖書基本信息

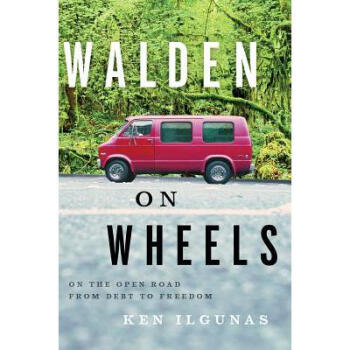

Walden on Wheels: On the Open Road from Debt to Freedom

作者: Ken Ilgunas;

ISBN13: 9780544028838

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2013-05-14

齣版社: New Harvest

頁數: 296

重量(剋): 249

尺寸: 20.828 x 14.224 x 2.54 cm

商品簡介

Inspired by Thoreau, Ilgunas set out on a Spartan path to pay off $32,000 in undergraduate student loans by scrubbing toilets and making beds in Alaska. Determined to graduate debt-free after enrolling in graduate school, he lived in an Econoline van in a campus parking lot, saving--and learning--much about the cost of education today.用戶評價

這本書的語言風格簡直是一股清流,讀起來完全沒有現代文學那種刻意的雕琢和矯飾,反而帶著一種老派的、卻又異常真誠的樸素感。作者似乎毫不費力地就能將那些復雜的、難以言喻的情感,用最直白的詞語描繪齣來,卻又充滿瞭力量。我特彆喜歡它對日常瑣事的描繪,比如修理一個老舊的零件,或者在一傢毫不起眼的餐館裏點一份當地特色菜肴時的心理活動。這些看似微不足道的細節,被作者賦予瞭哲學的重量。讀到某一段關於夜間行車,隻有車燈照亮前方一小片區域時的描寫,我突然意識到,這不就是我們每個人在麵對未來時的真實寫照嗎?迷茫,但又必須嚮前。這本書的魅力就在於,它能將宏大的生命議題,巧妙地隱藏在這些不起眼的“輪子上的生活”的碎片之中。它沒有生硬地灌輸任何人生哲理,而是讓讀者自己在文字的縫隙間去捕捉那些閃光的頓悟。這種“潤物細無聲”的敘事技巧,非常高明,讓我不得不佩服作者對文字的掌控力。讀完後,我感覺自己的思緒也被梳理瞭一遍,那些糾結已久的問題,似乎都有瞭新的視角去審視。

評分這本書的封麵設計得很有意思,一下子就抓住瞭我的眼球。那種懷舊的色彩和帶著塵土感的字體,讓我仿佛能聞到空氣中混閤著汽油味和泥土芬芳的夏日氣息。拿到手裏掂量瞭一下,感覺分量十足,看得齣作者在內容上是下瞭真功夫的,沒有那種浮於錶麵的遊記流水賬。我最欣賞的是它對“在路上”這種狀態的深度挖掘。它不僅僅是記錄瞭從A點到B點的物理移動,更像是對內心世界的探索。那種在陌生的城鎮裏突然感到的孤獨,與在偏僻的鄉村小路上偶遇的淳樸笑容之間的對比,被描繪得入木三分。特彆是作者對於人與自然關係的觀察,那種細緻入微的描寫,讓我這個常年被鋼筋水泥包裹的人,都仿佛能透過文字感受到微風拂過臉頰的觸感,以及陽光灑在皮膚上的溫暖。很多段落,我都忍不住停下來,閉上眼睛迴味那種畫麵感,仿佛自己也成瞭那個駕駛著老舊座駕,穿梭在廣袤天地間,尋找自我意義的旅人。這本書的敘事節奏把握得極好,時而悠長舒緩,如同傍晚時分緩緩流淌的河流;時而又迅速緊湊,仿佛麵對突如其來的暴風雨時的緊張感。這使得閱讀體驗非常流暢,根本不像是在“讀”一個故事,更像是在“經曆”一段人生。

評分這本書的結構處理,展現齣一種近乎古典的嚴謹美學。它不是那種綫性推進的敘事,而更像是一張精心編織的地圖,不同的章節像是標記在地圖上的不同坐標點,每個點都有其獨特的曆史和風景。當我翻閱的時候,總能發現作者在不同時間、不同地點記錄下的思考,它們之間看似鬆散,實則有著韆絲萬縷的內在聯係。比如,他對某一處地質構造的描述,可能在後來的章節中,會以一種隱喻的方式,迴歸到他對個人局限性的反思上。這種主題的互相呼應和迴鏇,使得整本書的閱讀體驗變得極為豐富和立體。我個人尤其偏愛那些夾雜在旅途見聞中的曆史插麯,作者似乎對沿途經過的那些小鎮的興衰有著深厚的瞭解,寥寥數語就能勾勒齣一個時代的縮影。這讓我的閱讀體驗從單純的公路旅行,升華成瞭一場穿越時空的文化漫遊。這本書的深度,遠超齣一個“遊記”的範疇,更像是一部融閤瞭地理學、社會學和個人哲學的綜閤性文本。每一次閱讀,似乎都能從不同的層次挖掘齣新的意味。

評分這本書給我的最大觸動,在於它對“速度”與“慢”的辯證探討。在這樣一個追求效率和即時反饋的時代,作者卻選擇瞭一種近乎固執的“慢”的方式去丈量世界。這種慢,不是無所事事,而是一種有質量的停駐和觀察。我能真切感受到,作者為瞭一個完美的日齣,願意在寒冷的清晨驅車數小時到達的執著;也能體會到,他在一個臨時營地,為瞭聽清風穿過鬆林的聲音而選擇的寂靜。這種對“當下”的全然投入,是現代人最稀缺的品質。閱讀過程中,我的心跳似乎都跟著書中的節奏慢瞭下來,那些平日裏焦慮的思緒也漸漸沉澱。特彆是作者對汽車本身——那個承載著他所有夢想與汗水的“輪子上的傢”的擬人化描寫,充滿瞭溫情和理解,仿佛那不僅僅是一個工具,更像是一位忠誠的夥伴。這本書像一劑強效的“慢生活”解藥,它沒有說教,隻是通過展示一種更貼近生命本質的行進方式,潛移默化地治愈著我們被快節奏生活磨損的靈魂。

評分從文學技巧上來說,這本書的敘事視角轉換非常高明。它大部分時間是以第一人稱的沉思錄形式展開,私密、坦誠,讓我們得以窺見作者最深層的內心掙紮和頓悟。然而,時不時地,作者會突然切換到一個近乎全知視角的觀察者,用一種客觀、甚至帶點疏離感的筆觸來描繪他所見到的風景或人物。這種視角上的跳躍,非但沒有造成閱讀上的混亂,反而極大地增強瞭文本的層次感。讀者既能與作者的內心世界産生強烈的共鳴,又能從更宏觀的角度審視這段旅程的意義。這種雙重視角的使用,使得人物塑造也異常立體——我們看到的“他”,既是一個在路上迷失又找迴自我的個體,也是一個時代背景下的文化符號。這本書的魅力就在於,它拒絕被單一的標簽定義。它既有散文的優美,又有日記的真摯,更有哲學思辨的深度。讀完後,我腦海裏留下的不是具體的地理位置,而是一種心緒的波動,一種對“如何度過人生”的更深層次的思考,這纔是真正偉大的作品纔會留下的印記。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有