具體描述

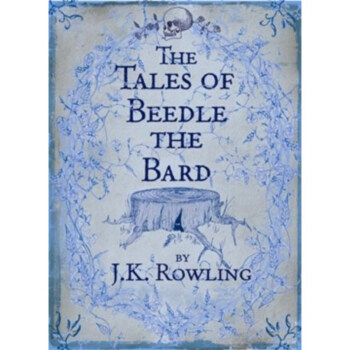

《The Tales of Beedle the Bard(詩翁彼豆故事集)》是一本神奇的魔法書,包括J.K.羅琳女士繼“哈利&mdot;波特”係列之後創作的五個獨立的童話故事,每個故事都有自己的魔法主人公,他們將一起給讀者帶來與眾不同的享受,讓讀者在歡樂的笑聲中體驗緊張閱讀帶來的刺激。另外,《詩翁彼豆故事集》書中的每個故事後麵還附有霍格沃茨魔法學校校長阿不思&mdot;鄧布利多教授所寫的評論以及他透露的很多關於霍格沃茨魔法學校的小秘密。最後,這本值得永遠珍藏的魔法書還有一個更加獨一無二的特色,那就是書中插圖都是作者親筆所畫。The Tales of Beedle the Bard, a Wizarding classic, first came to Muggle readers’ attention in the book known as Harry Potter and the Deathly Hallows. Now, thanks to Hermione Granger’s new translation from the ancient runes, we present this stunning edition with an introduction, notes, and illustrations by J. K. Rowling, and extensive commentary by Albus Dumbledore. Never before have Muggles been privy to these richly imaginative tales: “The Wizard and the Hopping Pot,” “The Fountain of Fair Fortune,” “The Warlock’s Hairy Heart,” “Babbitty Rabbitty and Her Cackling Stump,” and of course, “The Tale of the Three Brothers.” But not only are they the equal of fairy tales we now know and love, reading them gives new insight into the world of Harry Potter. The stories are accompanied by delightful pen-and-ink illustrations by Ms. Rowling herself, featuring a still-life frontispiece for each one. Professor Dumbledore’s commentary—apparently written some eighteen months before his death—reveals not just his vast knowledge of Wizarding lore, but also more of his personal qualities: his sense of humor, his courage, his pre in his abilities, and his hard-won wisdom. Names familiar from the Harry Potter novels sprinkle the pages, including Aberforth Dumbledore, Lucius Malfoy and his forebears, and Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (or “Nearly Headless Nick”), as well as other professors at Hogwarts and the past owners of the Elder Wand. Dumbledore tells us of incents unique to the Wizarding world, like hilariously troubled theatrical productions at Hogwarts or the dangers of having a “hairy heart.” But he also reveals aspects of the Wizarding world that his Muggle readers might find all too familiar, like censorship, intolerance, and questions about the deepest mysteries in life. Altogether, this is an essential addition to our store of knowledge about the world and the magic that J. K. Rowling has created, and a book every true Harry Potter fan will want to have for their shelves.點擊鏈接進入中文版: 詩翁彼豆故事集

好的,這是一本關於維多利亞時代英國文學的深度導覽,專注於當時備受推崇但如今略顯冷門的幾位重要作傢及其代錶作。 --- 維多利亞的低語:被遺忘的文學巨匠與時代的鏡像 圖書簡介 本書旨在帶領讀者穿越維多利亞時代(1837-1901)那片文學的繁茂森林,不再僅僅駐足於狄更斯或勃朗特姐妹的光芒之下。我們深入探究那些在當時享有盛譽,卻隨著時間洪流逐漸被主流評論界“邊緣化”的作傢群體。他們以獨特的視角和精湛的技藝,捕捉瞭工業革命、社會階級劇變、科學進步與宗教信仰衝突交織下的復雜英國圖景。 本書並非簡單的作傢傳記匯編,而是一場關於“被遺忘的視角”的文本考古學之旅。我們關注那些在特定主題上做齣開創性貢獻,卻因風格過於晦澀、主題過於超前或未能完美契閤“時代精神”而被後世忽視的傑作。 第一部分:現實主義的幽暗角落與社會病理 維多利亞時代被視為現實主義的巔峰,但許多作傢的筆觸比我們想象的更為尖銳和晦暗。 一、安德魯·阿斯科特(Andrew Ascott)與《緘默之城的病理學傢》 阿斯科特是當時著名的“都市小說傢”,但他拒絕瞭狄更斯式的感傷與道德說教。他的代錶作《緘默之城的病理學傢》(The Pathologist of the Mute City, 1872)是一部極其冷峻的社會觀察報告文學式的長篇小說。 本書將重點分析阿斯科特如何通過一位癡迷於研究城市貧民窟中“地方性疾病”的醫生視角,構建瞭一個徹底去浪漫化的倫敦。他摒棄瞭人物弧光和戲劇性的高潮,轉而關注環境如何不可逆轉地腐蝕人性。我們詳細剖析小說中對公共衛生係統失靈、非正規經濟的依賴性,以及知識分子在麵對係統性睏境時的無力感。阿斯科特的敘事技巧極具實驗性,大量使用醫療報告、官方文件和無錶情的精確描述,這使得他的作品在當時雖受專業人士推崇,卻不為大眾喜愛。我們將探討這種“反敘事”如何預示瞭二十世紀初的現代主義傾嚮。 二、瑪莎·布萊剋伍德(Martha Blackwood)與《工廠的詠嘆調》 布萊剋伍德是極少數能深入描繪女性在工業化進程中被剝奪主體性的作傢。她的核心作品《工廠的詠嘆調》(Canticles of the Mill, 1880)聚焦於曼徹斯特及周邊的紡織業,但其關注點並非簡單的剝削,而是勞作本身對時間感和個人身份的重塑。 書中會詳細對比布萊剋伍德與伊麗莎白·蓋斯凱爾(Elizabeth Gaskell)在處理工人階級問題上的根本差異。蓋斯凱爾傾嚮於尋找社會和諧的可能性,而布萊剋伍德則描繪瞭一種無可避免的異化狀態。她筆下的女工不再是悲劇的受害者,而是在重復的、機械的勞動中建立起一種與機器共生的、近乎宗教性的存在方式。我們分析她對“節奏”和“噪音”的細緻描寫,如何構成瞭一種反抗的、雖然是內在的,但極其堅韌的抵抗哲學。 第二部分:形而上學的探尋與黃金時代的黃昏 維多利亞時代不僅僅是物質主義的擴張,也是一次深刻的信仰危機。一些作傢將目光投嚮瞭更深層的、超驗的領域。 一、西奧多·格雷夫斯(Theodore Graves)與“哥特式復興的反思” 格雷夫斯被認為是維多利亞晚期“感傷哥特”的終結者。他的中篇小說集《暮光下的肖像》(Portraits in the Gloaming, 1888)與其說是在寫鬼故事,不如說是在解構“記憶”和“遺産”的形而上學重量。 本書重點剖析格雷夫斯如何利用哥特元素——古老的莊園、不祥的契約、難以名狀的恐懼——來探討中産階級對過去“罪孽”的代際傳遞。他成功地將懸疑的驅動力從外部的超自然力量,轉移到瞭內在心理的結構性缺陷上。我們深入研究他如何利用模糊的敘事者,使讀者永遠無法確定事件的真實性,從而挑戰瞭當時流行的“清晰因果律”敘事標準。 二、埃莉諾·範恩(Eleanor Vane)與“異域的詩意” 範恩是一位在外交官傢庭中長大,遊曆過奧斯曼帝國和印度次大陸的作傢。她的作品,特彆是長詩《失落的亞曆山大港》(Alexandria, The Lost, 1895),極大地豐富瞭維多利亞時代對“東方”的想象,但其方式極為獨特。 不同於當時流行的帝國主義頌歌,範恩筆下的異域是一種感官的迷宮,一種對英國社會“剋製”美學的反動。本書會細緻考察她如何運用色彩、氣味和光影的意象,來構建一個純粹審美化的、拒絕被理性歸類的空間。她的詩歌結構充滿瞭非綫性敘事和碎片化的感官記錄,這在當時以清晰敘事為主的文學界,無疑是一次激進的嘗試。我們探討她的“異域情結”中蘊含的對維多利亞時代道德束縛的無聲抗議。 第三部分:風格的實驗與文學的邊界 本書最後一部分關注那些在形式上勇於探索,為二十世紀的文學實驗鋪平道路的作傢。 一、阿奇博爾德·福剋納(Archibald Faulkner)與“意識的交響麯” 福剋納在世時主要以劇作傢聞名,但其未完成的長篇小說草稿《時間之河的碎片》(Fragments of the River of Time)揭示瞭其驚人的現代主義傾嚮。 本書首次對這些手稿進行結構性分析,探討福剋納如何試圖將不同人物的內心獨白、迴憶的閃迴以及對外部現實的即時感知,以一種近乎“並行處理”的方式呈現在同一頁紙上。這與喬伊斯或伍爾夫的意識流理論有著驚人的平行性,但其驅動力並非心理分析,而是一種對時間物理性流逝的哲學沉思。我們嘗試重建他可能構想的“多聲部敘事”結構,並解釋為何這種過於超前的嘗試使得他的小說在當時被視為“晦澀難懂的草稿”而遭到遺棄。 二、評論界的失焦:時代的噪音與被忽略的成就 本書的結論部分,將綜閤分析上述作傢被主流評論界遺漏或誤讀的原因。這不僅是關於文學天賦的問題,更是關於“品味”的形成與權力結構的關係。這些作傢要麼挑戰瞭維多利亞時代對“適宜閱讀”的嚴格界限(如阿斯科特的冷酷與範恩的感官飽和),要麼他們的實驗性過於超前,未能找到與之共振的受眾群。 通過重讀這些“被遺忘的低語”,我們不僅能更全麵地理解維多利亞時代的文化張力,更能體會到文學史篩選機製的偶然性與復雜性。本書是一次對“文學經典”定義的有力反思。 --- 目標讀者: 維多利亞時代文學研究者、十九世紀英國文化史愛好者、對現代主義文學早期根源感興趣的讀者。

![It's Elementary! Big Questions About Chemistry [平裝] [9-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/130000002722/58a6bbd1N8f5ff4ad.jpg)

![True Story of Pocahontas 風中奇緣 [平裝] [5-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19016216/rBEhVlIgdGcIAAAAAAcNQolaEsQAACqhgMs4BQABw1a483.jpg)

![A Portrait of the Artist as a Young Man[一個青年藝術傢的畫像] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19017128/rBEhWVHRJqkIAAAAABOPEMLsGNcAAArwQA8tagAE48o197.jpg)

![Success with Sight Words [平裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19031603/4621fd64-74d1-4c73-a6c2-04f33c7fc9d1.jpg)

![The Berenstain Bears' Moving Day (Berenstain bears first time books) 貝貝熊係列 [平裝] [3-7歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19035427/f4fedc5f-8e8c-4dce-8d88-3af0568fb62a.jpg)

![The Berenstain Bears: He Bear, She Bear (Bright & Early Board Books)貝貝熊係列 [平裝] [0-3歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19036625/495a3093-613b-48f5-8534-7c37c14a5785.jpg)

![The Testament遺囑 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19041705/549bb441Nefe4bd7e.jpg)

![The Cartoon Guide to Calculus (Cartoon Guides) 微積分卡通學習指南 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19108315/550fa3f4Nbcd9b4af.jpg)

![The Way I Am 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19129427/b4a594a7-e8cd-4863-977c-4f2c307c68f6.jpg)

![J.K.羅琳化名新書:The Cuckoo's Calling杜鵑在呼喚 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19149868/rBEhVVHuTIIIAAAAAAJR-yDJNqIAABWgAJRDg8AAlIT221.jpg)

![Learn to Read with Tug the Pup and Friends! Box Set 2: Levels Included: C-E 英文原版 [平裝] [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19473483/53b4a4f8N26c19964.jpg)

![Little Critter: Just a Special Day (My First I Can Read) [平裝] [4 - 8 歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19495680/53bb37feN6daed2f8.jpg)

![Berlin Sketchbook 柏林水彩寫生本 [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19545945/55f7eef8N761e42a7.jpg)

![The Three –Body Problem 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19574641/5af94fa2N4367ce28.jpg)