具体描述

图书基本信息

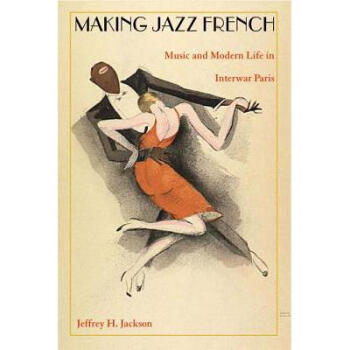

Making Jazz French: Music and Modern Life in Interwar Paris

作者: Jeffrey H. Jackson;

ISBN13: 9780822331247

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2003-08-05

出版社: Duke University Press

页数: 280

重量(克): 385

尺寸: 22.9108 x 15.4432 x 1.6764 cm

商品简介

Between the world wars, Paris welcomed not only a number of glamorous American expatriates, including Josephine Baker and F. Scott Fitzgerald, but also a dynamic musical style emerging in the United States: jazz. Roaring through cabarets, music halls, and dance clubs, the upbeat, syncopated rhythms of jazz soon added to the allure of Paris as a center of international nightlife and cutting-edge modern culture. In Making Jazz French, Jeffrey H. Jackson examines not only how and why jazz became so widely performed in Paris during the 1920s and 1930s but also why it was so controversial.Drawing on memoirs, press accounts, and cultural criticism, Jackson uses the history of jazz in Paris to illuminate the challenges confounding French national identity during the interwar years. As he explains, many French people initially regarded jazz as alien because of its associations with America and Africa. Some reveled in its explosive energy and the exoticism of its racial connotations, while others saw it as a dangerous reversal of France's most cherished notions of "civilization." At the same time, many French musicians, though not threatened by jazz as a musical style, feared their jobs would vanish with the arrival of American performers. By the 1930s, however, a core group of French fans, critics, and musicians had incorporated jazz into the French entertainment tradition. Today it is an integral part of Parisian musical performance. In showing how jazz became French, Jackson reveals some of the ways a musical form created in the United States became an international phenomenon and acquired new meanings unique to the places where it was heard and performed.

用户评价

这本书读起来就像是进入了一个时空隧道,把我直接拉回了那个爵士乐风靡巴黎的黄金年代。作者的笔触极其细腻,仿佛能让我闻到空气中弥漫的烟草和香水味,听到萨克斯风在昏暗的地下酒吧里回荡的每一个颤音。我特别欣赏作者是如何将音乐的演变与当时的社会思潮紧密地联系起来。它不仅仅是一本音乐史,更是一部关于文化碰撞、身份认同和现代性构建的社会学著作。比如,书中对特定乐手如何吸收和改造美国爵士乐元素,并将其“法化”的过程进行了深入的剖析,这种文化嫁接的复杂性,展现了艺术的生命力。书中引用的那些老式报纸评论和私人信件片段,更是为整个叙事增添了极强的现场感和真实感。我仿佛能看到那些前卫的知识分子们,如何在爵士乐的节奏中寻找精神的解放,对抗僵化的传统观念。阅读过程中,我常常需要停下来,去回味那些关于“法国如何定义爵士乐的‘纯粹性’”的论述,这迫使我重新审视自己对文化挪用和本地化这两个概念的理解。这本书的学术深度和文学性的完美结合,让它远超一般的音乐传记范畴,成为了一部引人入胜的文化研究佳作。

评分读完这本书,我最大的感受是,作者展现了一种近乎人类学家的敏锐洞察力。她/他似乎对每一个细节都进行了地毯式的搜集和交叉验证,使得整个论证体系异常坚固。书中对特定乐器选择和演奏技术的微小变化,都赋予了极大的解读空间,这对于痴迷于音乐细节的听众来说,简直是宝藏。比如,关于小号手在特定时期对某种颤音的处理方式,作者通过对比不同录音的频谱分析和当时的乐评,得出了一个令人信服的结论,即这种变化反映了社会对“节奏”认知的微妙偏移。这种对“物证”的依赖,极大地增强了文本的说服力,完全不像一些纯粹依赖主观想象的文化评论。此外,作者对不同代际音乐家之间的传承与断裂的梳理,也极其到位。它揭示了艺术的演变并非一帆风顺的直线,而是充满了妥协、背叛和革命的复杂过程。这本书的专业性毋庸置疑,但它的可读性却丝毫没有降低,这才是真正的大师手笔。

评分这本书的叙事节奏把握得非常精准,像一部精心剪辑的电影。一开始,那种轻快的、带着些许浪漫主义色彩的笔调,非常吸引人,引导读者轻松地进入二十世纪初巴黎的文化氛围。然而,随着章节的深入,尤其是在探讨爵士乐如何在不同社会阶层中流传和被接受时,作者的笔锋逐渐变得犀利和具有批判性。我特别喜欢其中关于“声音的地理学”的讨论,作者并没有将爵士乐仅仅看作是一种声音现象,而是深入挖掘了特定街道、特定俱乐部如何塑造了特定的演奏风格。这种空间感和音乐的相互作用,是我在其他音乐研究中很少看到的。更令人惊喜的是,作者在处理那些略显沉重的政治背景时,处理得非常高明,既没有沦为说教,又能清晰地展示出文化产品是如何被政治意识形态所利用或抵抗的。我常常在阅读时产生一种强烈的代入感,仿佛置身于那些充满争议和创新的沙龙之中,目睹着艺术家们如何在夹缝中求生存、求发展。这本书的文本密度很高,需要反复咀ட்ட,但每一次回味都能发现新的层次。

评分这本书的语言风格是极其独特的,它拥有高度的学术严谨性,但又充满了一种知识分子特有的、近乎迷恋的激情。作者似乎对那个时代的每一个细节都怀有深切的感情,尤其是在描述那些被主流历史略过的边缘音乐家和他们的作品时,那种“抢救式”的写作态度非常动人。它成功地将枯燥的档案工作转化为引人入胜的故事叙述。我惊喜地发现,书中对特定乐谱的分析,并非那种僵硬的乐理拆解,而是结合了当时巴黎的城市喧嚣和观众反应的综合性文本解读,这让我对这些音乐有了全新的听觉体验。读完之后,我立刻去重听了一些书中提到的老唱片,那些原本只是背景音的旋律,现在都带上了厚重的历史和文化重量。这本书就像是一份极其详尽的地图,指引着我们去探索那些被时间磨损的文化景观。它要求读者全神贯注,但给予的回报,是远超预期的深刻理解和审美提升。

评分这本书的结构设计非常精巧,它不像传统的时间线叙事,而是更像一个围绕核心主题不断旋转和深化的螺旋体。每一次回到主线,都会从一个新的角度来审视“爵士乐在法国语境下的意义”。我尤其欣赏作者如何巧妙地引入了跨学科的理论视角,比如符号学和后殖民理论,来解读那些看似简单的音乐现象。这些理论工具的运用,使得原本可能流于表面的文化描绘,一跃成为具有普适性研究价值的案例。阅读过程中,我不断地在脑海中构建关于“法国身份”与“全球音乐流”之间的动态关系图谱。书中对“异域情调”这一概念的解构尤其精彩,它展示了法国文化如何既渴望吸收异质元素,又急于将其内化并打上自身烙印的过程。这种矛盾性被作者描绘得入木三分,让人不禁思考,我们今天所接触的许多“本土化”的艺术形式,是否也隐藏着类似的复杂博弈。这本书不仅让你听见音乐,更让你“看见”了音乐背后的权力游戏和文化渴望。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[英文原版]M-W'S Illustrated Spanish-English Stude pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1129546975/rBEhVlNVF7cIAAAAAAK2hY9cgEwAAMXnAJkbUgAArad196.png)

![Breast Cancer [With Access Code] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1134975824/5b0e6173N50e57fc9.jpg)