具体描述

| 内容简介 | |

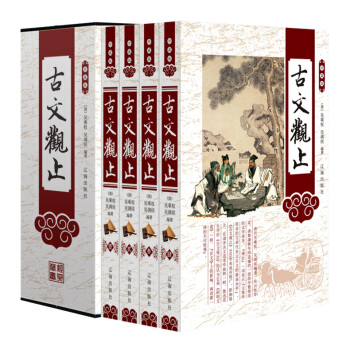

| 参照古文献学史的分期,《中国古文献学史(修订本 套装上下册)》分先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽金、元明、清及近代七章。除一章外,其馀每章一节为概述,分专题介绍本章所含朝代古文献学的 概况,其馀各节论述该时期有代表性的古文献学家,以求点面结合,得以反映每一时期的概观。同时注意前后照应,以期反映古文献学发展的脉络和规律。 |

| 目录 | |

| 上册 绪言 一章 先秦 一节 夏商周时代文献典籍的产生、保存和整理 第二节 我国古文献学的开拓者孔子 一 孔子与《周易》 二 孔子与《尚书》 三 孔子与《诗经》 四 孔子与礼 五 孔子与乐 六 孔子与《春秋》 第三节 孔子后学与古文献整理 第四节 先秦诸子与古文献学 一 《墨子》 二 《荀子》 三 《韩非子》 第五节 秦始皇焚书坑儒及其对先秦文献流传的影响 第二章 两汉 一节 概述 一 政治思想概况及其对古文献学的影响 二 秦火之后,先秦文献典籍在汉代的流传整理情况 三 经今古文学 四 纬学与纬书 第二节 董仲舒 第三节 司马迁 第四节 刘向刘歆 第五节 王充 第六节 许慎 第七节 郑玄 第三章 魏晋南北朝 一节 概述 一 政治概况及其对古文献学的影响 二 魏晋玄学的产生及其对古文献学的影响 三 汉语言文字和语言文字学的发展及其对古文献学的影响 四 古书四部分类的确立及经史子集各类书籍的整理概况 五 魏正始三体石经的刊刻和汲冢竹书的发现与整理 …… 第四章 隋唐五代 第五章 宋辽金 下册 第六章 元明 第七章 清及近代 后记 |

| 精彩文摘 | |

| 《中国古文献学史(修订本 套装上下册)》: 此外,郦道元还善于利用名实不副的情况以考地理变迁,例如《(氵隐)水注》:“(氵隐)水又东 径(氵隐)阳城北……余按(氵隐)阳城在(氵隐)水南,然则此城正应为(氵隐)阴城,而有滁阳之名者,明在南犹有(氵隐)水,故此城以阳为名矣。颍水之南 有二渎,其南渎东南流,历临颍亭西,东南人汝,今无水也,疑即(氵隐)水之故渎矣。” 郦注辨资料之误,以辨《水经》为主,亦兼及所涉他书。前 者如《济水》:“又东过彭城县北”,注:“济水又南径彭城县故城东北隅,不东过也……盖经误证。”《漯水》:“过广阳、蓟县北”,注:“又东北径蓟县故城 南,《魏土地记》日:'蓟城南七里有清泉河,,而不径其北,盖经误证矣。”《濡水》:“又东南过海阳县西,南入于海”,注:“濡水于此南人海,而不径海阳 县西也,盖经误证耳。”《瓠子河》:“又东北过祝阿县为济渠,又东北至梁邹县西分为二”,注:“脉水寻梁、邹,济无二流,盖经之误。”《沔水》:“又东过 牛渚,……(戴校:有脱文)县南,又东至石城县”,注:“经所谓石城县者,即宣城郡之石城县也,牛渚(山名)在姑熟、乌江两县界中,于石城东北减五百许 里,安得径牛渚而方届石城也,盖经之谬误也。”《比水》:“泄水从南来注之”,注:“应劭日:'比水出比阳县东,入蔡。'经云:'泄水从南来注之',然比 阳无泄水,盖误引寿春之沘泄耳。余以延昌四年,蒙除东荆州刺史,州治比阳县故城,城南有蔡水,出南磐石山,故亦日磐石川,西北流,注入比,非泄水也。”此 以实地考察以证《水经》之误。例子尚多,兹不赘举。后者如《渠注》:“华水又东径棐城北,即北林亭也。春秋文公与郑伯宴于棐林,子家赋鸿雁者也。《春秋》 宣公元年,诸侯会于棐林以伐郑,楚救郑,遇于北林。服虔日:'北林,郑南地也。'京相瑶日:'今荥阳苑陵县,有故林乡在新郑北,故日北林也。'余按林乡故 城在新郑东如北七十许里,苑陵故城在东南五十许里,不得在新郑北也。考京、服之说,并为疏矣。杜预云:'荥阳中牟县西南有林亭,在郑北。,今是亭南去新郑 县故城四十许里,盖以南有林乡亭,故杜预据是为北林,为密矣。”又《沭水注》:“沭水左与箕山之水合,水东出诸县西箕山,刘澄之(《永初山川古今记》) 以为许由之所隐也,更为巨谬矣。其水西南流,注于沭水也。” 郦道元所运用和总结的科学考证方法主要有以下几点: 一,把文献、传 闻与实地情况互相印证,把地理名称的语文辨析(包括音、义及文字字形)与地理考证结合起来,是郦道元考证的基本原则。前面所举的例子,有些已足以说明这一 问题。又如他提出“脉水寻经”的方法,即考察实际水流的脉络,按寻《水经》的记述,例如《决水》:“又北入于淮”,注:“俗谓之浍口,非也,斯决灌之口 矣。 …… |

用户评价

作为一个对历史细节有着强烈探索欲的读者,我总觉得古籍就像一个个尘封的宝藏,而《中国古文献学史》这本书,在我看来,就像是打开这些宝藏的一把关键钥匙。我尤其好奇那些古代学者们在文献考据上的严谨和智慧,比如他们是如何辨别真伪、如何追溯文献的源流、又如何通过批注和校勘来传达自己的理解的。想象一下,那些伏案疾书的夜晚,在烛光下,一张张泛黄的纸张,一个个古老的文字,都承载着千年的智慧和故事。这本书的出现,仿佛能让我穿越时空,亲身感受那个时代的学术氛围,理解那些在历史长河中被我们忽略的、但却至关重要的学术传承过程。它不仅仅是一部学术史,更是一部中国文脉的生命史。

评分说实话,我买这本书的时候,并没有抱着立刻就能“读懂”的心态,更多的是一种向往和好奇。我一直认为,要真正理解一个国家的文化,就必须深入了解它的历史文献,而文献学本身,听起来就充满了一种神秘感。这本书的厚重感,让我意识到要掌握这门学问需要付出多少时间和精力。但我相信,它提供的系统性梳理,定能为我这个“门外汉”指明方向。我希望能在这本书中找到一些入门的线索,了解古籍是如何分类、如何保存、如何被研究的,以及在不同历史时期,文献学的发展有哪些特点和重要人物。这本书的修订本,也暗示着内容的更新和完善,这让我对接下来的阅读充满了期待。

评分我一直对古代文人的生活方式和学术追求非常着迷,尤其是那些埋头于故纸堆中的学者们,他们的精神世界究竟是怎样的?《中国古文献学史》这本书,在我看来,恰恰提供了一个窥视他们精神世界的绝佳窗口。我不仅仅是想了解那些文献本身,更想了解的是学者们如何对待文献,如何通过文献来构建自己的思想体系。这本书一定涉及了大量的版本流传、学术争鸣、师承关系等等,这些内容对我来说,比单纯的文献考证本身更具吸引力。我希望能够从这本书中,感受到一种古老的学术传承的脉络,理解那种对知识的敬畏和追求。它不仅仅是一部关于文献的学术史,更是一部关于中国士人精神的史诗。

评分这本书的装帧确实是下了功夫的,米色的封面搭配烫金的字体,古朴而又不失雅致,拿在手里沉甸甸的,有一种厚重的历史感。我一直对中国古代的文献研究很感兴趣,但又觉得门槛很高,总是不知道从何下手。这次偶然翻到这本书,被它的标题吸引了。虽然我还没有完全读透,但仅仅是浏览目录和前言,就感觉里面囊括了从先秦到近代的古籍整理、版本学、目录学、校勘学等方方面面的内容,听起来就非常系统和全面。我特别期待能了解到古代士大夫们是如何对待书籍、如何进行学术研究的,也想知道那些流传至今的经典,背后有着怎样的流传故事和版本演变。这本书的上下两册,感觉内容一定非常丰富,希望能帮助我建立起一个对中国古文献研究的基本认知框架。

评分坦白说,我购买这本书更多的是因为它的名字和它所代表的那种“学问”的气质。我常常在想,我们现在能够读到的许多经典,背后都经历了怎样漫长而复杂的整理和传播过程?这本书的出现,就像是在我面前铺开了一张中国古代学术史的壮丽画卷。我期待能在这本书中,看到那些为文献传承做出巨大贡献的古人,了解他们是如何克服重重困难,将珍贵的知识传递给后世的。这本书的“修订本”三个字,也让我对它的内容更新和学术严谨性有了信心。我希望它能帮助我建立起一个初步的古籍知识体系,并激发我进一步探索那些具体文献和学术流派的兴趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有