具体描述

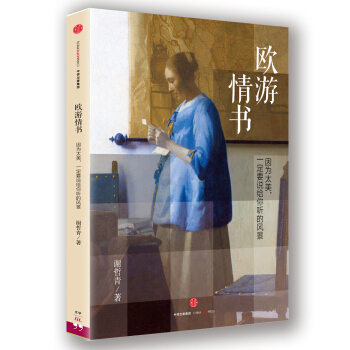

内容简介

二十世纪六十年代,斯坦贝克眼见消费主义与自私自利态度的蔓延,使得维系美国道德健全所需的集体价值正逐渐消失。斯坦贝克相信美好而有意思的生活是质量而非数量所致,因此他迈开发痒的双脚,决定横越美国,重新认识他的祖国与同胞。他的同伴查理是一条重视外表、善于外交、懦弱又善解人意的法国鬈毛狗,跟随他从美国东北部缅因州的最北角旅行到西部加利福尼亚州的蒙特利半岛。斯坦贝克开着与唐吉诃德坐骑同名的特制露营车“驽辛难得”,穿梭在州际公路和乡间小路上,与卡车司机和老朋友一起用餐,拜访各大都市与壮丽的原野,自由自在地与路上的陌生人闲聊。斯坦贝克以幽默,偶尔带点疑虑的眼光观察美国和美国人,他看到的是一个孤寂、物产丰盛,但充满单一看法的个人的国度。

作者简介

约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968),20世纪美国最有影响力的作家之一。出生在加州的沙林纳斯,成长于距太平洋海岸二十五英里的农地沃谷。河谷海岸都是他最杰出的小说中的场景,他熟悉社会底层的人们,许多作品都以他们为主人公,表现了底层人的善良、质朴的品格,创造了“斯坦贝克式的英雄”形象。他的小说将写实风格与幻想风格有机地结合起来,对后来美国文学,尤其是西部文学的发展产生了重大的影响。其代表作品有小说《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《珍珠》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。他于一九六二年荣获诺贝尔文学奖。目录

第一部第二部

第三部

第四部

附录一 斯坦贝克年表

附录二 斯坦贝克重要作品简介

前言/序言

用户评价

这本书最让我印象深刻的是作者对细节的敏锐捕捉能力。他不是那种只关注宏大叙事的作者,而是能在最平凡的日常生活中发现不平凡之处。比如,他写到在某个小镇咖啡馆的经历,仅仅是点一杯咖啡,和服务员的简短交流,都能被他描绘得有声有色,充满画面感。他会注意到咖啡馆墙上褪色的照片,听到邻桌人们的方言,感受到阳光透过窗户洒下的温度,甚至能从一杯咖啡的味道中品味出当地的风土人情。这些看似微不足道的细节,却构成了他对这个国家最真实、最生动的印象。他仿佛拥有一种“鹰眼”,能够穿透表面,直达事物的本质。这种对细节的极致追求,让这本书读起来格外有质感,也让读者能够更加立体地理解他所描绘的世界。我甚至能想象到他坐在那里,用一种专注而充满好奇的目光,观察着周围的一切,然后用他那独特的笔触,将这一切转化为文字。

评分这本书真是让我意想不到的惊喜!本来以为会是一本平铺直叙的游记,结果它更像是一幅徐徐展开的美国画卷,每一笔都带着作者深邃的观察和细腻的情感。从东海岸的喧嚣都市到西海岸的宁静海岸线,作者仿佛是一位经验丰富的向导,带领我穿梭于不同的地理景观和人文风情之中。他没有仅仅满足于走马观花式的景点介绍,而是深入到每一个地方的肌理之中,捕捉那些容易被忽略的细节。比如,他笔下关于缅因州老渔村的描写,不仅仅是渔船和海浪,更是一种世代传承的生活方式,一种与大海搏斗的坚韧,一种在朴素中闪耀的人性光辉。他又会跳跃到中西部广袤的农田,用生动的笔触描绘出日出时分金色的麦浪,以及农场主们与土地建立的那种深厚而质朴的联系。整本书读下来,我感觉自己不仅仅是在阅读文字,更是在进行一场身临其境的旅行,用眼睛去“看”,用心去“感受”。这种沉浸式的阅读体验,让我对美国的多元文化和广袤大地有了更深刻的认识。

评分这本书的结构安排堪称精巧,每一章之间都存在着微妙的联系,但又各自独立成篇。作者的叙事逻辑清晰,节奏把握得当,让人在阅读时不会感到乏味或疲惫。他擅长在不同的场景之间进行切换,时而描绘壮丽的自然风光,时而深入探讨社会议题,时而又分享一些生活中的小插曲,这种多样性让整本书保持了高度的新鲜感。我尤其喜欢他对于时间线的运用,他能够将当下正在发生的事件与历史上的某个时刻巧妙地连接起来,让读者能够看到一个地方或者一种现象的深层根源。这种“穿越时空”的叙事手法,让这本书的解读空间更加丰富。而且,他对于人物的塑造也十分到位,即使是短暂出现的人物,也能够被他刻画得栩栩如生,给人留下深刻的印象。总而言之,这本书在结构和内容上都做得非常出色,是一部值得反复品读的佳作。

评分这本书的叙事方式非常独特,读起来有种抽丝剥茧的畅快感。作者并不是按照线性时间顺序来讲述他的旅程,而是将一些看似零散的片段巧妙地串联起来,形成一种回环往复、层层递进的叙事结构。一开始,你可能会觉得有些跳跃,但随着阅读的深入,你会发现这些看似无关的章节,实则都在为某个主题蓄力,或者是在揭示某个隐藏的线索。他时而以旁观者的视角冷静剖析,时而又突然插入一些充满个人情感的独白,这种对比和反差,让文字充满了张力和生命力。尤其是在描绘一些充满戏剧性的场景时,他能精准地捕捉到人物的内心活动和细微的情绪变化,仿佛将读者也带入了那个场景,一同体验紧张、惊喜或感悟。我特别喜欢他处理关于“美国梦”的章节,他没有给出简单的答案,而是通过不同人物的故事,展现了这个概念的多重含义和复杂性。这种处理方式,让这本书不仅仅是一次旅行记录,更是一次对人生、对社会、对“何以为人”的深刻探讨。

评分这本书给我的感觉,就像是在跟一位博学而风趣的朋友聊天。作者的语言风格非常接地气,没有那些晦涩难懂的学术词汇,但又充满了智慧和哲思。他讲故事的方式引人入胜,常常会在恰当的时候抛出一个引人深思的问题,或者用一个巧妙的比喻来阐述复杂的观点。阅读的过程,就像是在进行一场思想的碰撞,既能获得知识,又能得到启发。他对于历史、地理、文化和社会现象都有着相当深入的了解,但又不会显得说教,而是将这些知识融入到他个人的经历和感悟之中,让读者在轻松愉快的阅读中获得更广阔的视野。我特别欣赏他那种不卑不亢的态度,他既能看到美国的光明面,也能毫不避讳地指出其存在的问题,这种客观和辩证的视角,让他的观点更具说服力。读完这本书,我感觉自己仿佛参加了一堂生动有趣的大师课,收获颇丰。

评分非常满意,快递师傅非常负责

评分好,,,,,,,,,,

评分自己的第一次京东购书之旅,尽管来得有点晚,但相信会是一个好的开始。双十一的收获,感谢京东!

评分约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968),20世纪美国最有影响力的作家之一。出生在加州的沙林纳斯,成长于距太平洋海岸二十五英里的农地沃谷。河谷海岸都是他最杰出的小说中的场景,他熟悉社会底层的人们,许多作品都以他们为主人公,表现了底层人的善良、质朴的品格,创造了“斯坦贝克式的英雄”形象。他的小说将写实风格与幻想风格有机地结合起来,对后来美国文学,尤其是西部文学的发展产生了重大的影响。其代表作品有小说《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《珍珠》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。他于一九六二年荣获诺贝尔文学奖。

评分???

评分约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968),20世纪美国最有影响力的作家之一。出生在加州的沙林纳斯,成长于距太平洋海岸二十五英里的农地沃谷。河谷海岸都是他最杰出的小说中的场景,他熟悉社会底层的人们,许多作品都以他们为主人公,表现了底层人的善良、质朴的品格,创造了“斯坦贝克式的英雄”形象。他的小说将写实风格与幻想风格有机地结合起来,对后来美国文学,尤其是西部文学的发展产生了重大的影响。其代表作品有小说《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《珍珠》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。他于一九六二年荣获诺贝尔文学奖。

评分希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分[QY]"

评分约翰·斯坦贝克(John Steinbeck,1902-1968),20世纪美国最有影响力的作家之一。出生在加州的沙林纳斯,成长于距太平洋海岸二十五英里的农地沃谷。河谷海岸都是他最杰出的小说中的场景,他熟悉社会底层的人们,许多作品都以他们为主人公,表现了底层人的善良、质朴的品格,创造了“斯坦贝克式的英雄”形象。他的小说将写实风格与幻想风格有机地结合起来,对后来美国文学,尤其是西部文学的发展产生了重大的影响。其代表作品有小说《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《珍珠》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。他于一九六二年荣获诺贝尔文学奖。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有