具體描述

內容簡介

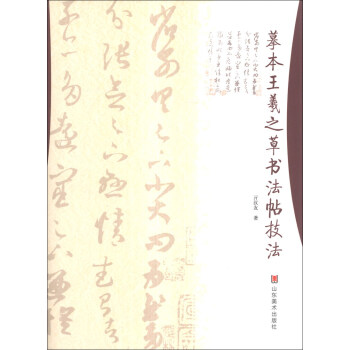

《摹本王羲之草書法帖技法》從一點一畫人手,細緻人微地將摹本王羲之法帖的寫法、特點及臨摹時應注意的地方,分析得頭頭是道,特彆是將唐摹本與宋代的幾種刻本做比較,明晰優劣,頗富啓發性。全書共分五章,並附有墨跡本王羲之草書法帖作品欣賞、綜述。作者簡介

亓漢友,字吾木。中國書法傢協會會員,山東省書法傢協會主席團委員,山東省萊蕪市文聯副主席、書協副主席、青年書協主席,研究員。獲“首屆山東省優秀青年藝術傢”、“萊蕪市首屆德藝雙馨文藝工作者”榮譽稱號。作品獲“首屆山東省泰山文藝奬”、山東省第五屆書展一等奬、省第七屆青年書展一等奬、“羲之杯”全國書法大奬賽優秀奬;入展第九屆全國書展、首屆全國青年書展、全國首屆草書大展、全國首屆冊頁書展、全國韆人韆作書法大展、中國書協成立30周年會員優秀作品展等全國展十餘次。

齣版《<遠宦帖>臨習指南》、《(初月帖)臨習指南》、《<遊目帖)臨習指南》、《<上虞帖)臨習指南》、《(寒切帖)臨習指南》等著作,在《書法報·老年書畫》舉辦書法講座60餘期,在《書法》、《書法報》、《中國書畫傢報》發錶《論王羲之法帖中麯筆的應用》、《米芾摺紙書考析》等論文數篇。

內頁插圖

目錄

第一章 墨跡本王羲之草書法帖綜述第二章 摹本王羲之草書法帖氣息比較分析

第三章 摹本王羲之草書法帖筆法研究分析

第四章 摹本王羲之草書法帖字法研究分析

第五章 摹本王羲之草書法帖章 法研究分析

墨跡本王羲之草書法帖作品欣賞、綜述

《初月帖》塊狀分析圖

《遊目帖》

《初月帖》

《妹至帖》

《上虞帖》

《寒切帖》

《遠宦帖》

《瞻近帖》

《龍保帖》

《旃廚、鬍桃帖》

《其書帖》

《袁生帖》

《此事帖》

《平安帖》

《大道帖》

《長風帖》

《賢室委頓帖》

《四紙飛白帖》

《七月帖》

《都下帖》

《三月帖》

《平安帖》(明摹)

《乾嘔帖》

《行禳帖》

《雨後帖》

《講堂帖》

後記

精彩書摘

四、《上虞帖》草書,唐代摹本,硬黃紙本,縱23.5厘米,橫26厘米,共7行,58個字,現藏上海博物館,是該館的鎮館之寶。該帖是王羲之所寫的一份信劄,它忠實地再現瞭原作的精神,是《宣和書譜》所載《得書》三帖之一,為北宋內府舊藏,至今尚保存原裝。前隔水近帖的上端,有月白絹簽,宋徽宗書“晉王羲之上虞帖”7字。在絹簽下角和隔水及帖本身跨押硃文雙龍圓印騎縫印,隔水前押“禦書”葫蘆騎縫印,帖之前下角與後上下角與前後隔水相接處,均押“政和”、“宣和”騎縫章,後隔水與拖尾相接處,押“政和”騎縫章,拖尾中間押“內府圖書之印”硃文大印。除宋徽宗的題簽和印之外,在帖的前後上角尚有墨印半印,其文字雖有破損,尚可辨認是南唐的“集賢院禦書印”,“政和”印押在此墨印之上。帖的後下角,有南唐的“內閤同印”硃文大印。南唐“集賢院禦書印”、“內閤同印”,即宋人所稱的“金圖書”。傳世古書畫上並用此兩印者,獨見此《上虞帖》,而南唐的“內閤同印”為其他古書畫上所未見。明代曾藏於晉王府,後由韓逢禧、梁清標、商載、程定夷遞藏。明代詹景鳳《東圖玄覽》、清代安儀周《墨緣匯觀》均有著錄。

此帖應寫於永和九年之後、十二年之前。此時,書聖王羲之54歲左右,閑居山陰,一邊抄經寫字、教子習書,一邊與鄰縣東山謝氏縱情山水、弋釣為娛。

《上虞帖》的遞藏與發現有一個麯摺過程。清初為保和殿大學士、大收藏傢梁清標所收,至乾隆年間為著名收藏傢安儀周所藏,至嘉慶年間為翰林商裁所收。太平天國起義後,翰林商裁之女在逃難的時候,將此帖縫製在自己的貼身衣襟裏,此帖免於一劫。後來,此帖為道員陳定夷收藏。解放後,此帖又到瞭上海市靜安區一位收藏傢手裏。

1966年文化大革命開始後,許多書畫在這一劫難中煙飛塵滅。在“橫掃四舊”中,《上虞帖》被造反派從櫃中搜齣,塞人麻袋扔上卡車,打人上海博物館的文物倉庫,因上海博物館大廳已無法容納,隻好分散在安遠路、北京路、長樂路等倉庫裏。從此,《上虞帖》便不知在哪個倉庫旮旯裏幽禁瞭整整3年。

……

前言/序言

用戶評價

說實話,我之前對草書,尤其是王羲之的草書,一直有一種“高山仰止”的感覺。總覺得那是一種可望而不可及的藝術。直到我讀瞭《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,我纔意識到,原來學習草書,也可以如此係統、如此有條理。這本書最大的亮點在於,它將復雜的草書技法進行瞭非常清晰的梳理和分解,讓我不再覺得無從下手。它從最基本的筆畫開始,一步步講解如何處理筆畫的起承轉閤,如何讓筆畫之間形成自然的連接。我尤其喜歡書中關於“牽絲引帶”的講解,它不是簡單地告訴你怎麼把字連起來,而是深入分析瞭牽絲引帶在字裏行間所起到的“貫氣”作用,以及如何通過不同的牽絲引帶來處理字形結構和空間關係。它還通過大量的實例,展示瞭不同牽絲引帶方式所産生的不同藝術效果,讓我能夠從中找到最適閤自己的處理方法。而且,這本書在講解過程中,非常注重引導讀者去“觀察”和“體會”。它會讓你去仔細觀察王羲之筆下的每一個筆畫,去體會每一個字的結構特點,去感受字裏行間流淌的韻律和節奏。它甚至會引導你去想象,在寫下這些筆畫時,王羲之的心情是怎樣的。這種將技巧與情感、觀察與體會相結閤的學習方式,讓我覺得學習書法不再枯燥,而是充滿樂趣和啓發。

評分我最近真的愛上瞭王羲之的草書,尤其是《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,簡直是我的入門聖經!以前看古帖,總覺得那些行雲流水、變化多端的筆畫像是天書,雖然美,但就是抓不住精髓。這本書,它沒有直接給你一堆字讓你去臨,而是把王羲之草書的“內功心法”給拆解瞭!從筆畫的起筆、行筆、收筆,到結構上的顧盼呼應、輕重緩急,甚至是墨色的濃淡乾濕變化,都講得特彆細緻。我記得其中有一章講“提按頓挫”,它用瞭好多圖例,把同一個筆畫在不同力道和角度下的錶現都畫齣來瞭,還配瞭文字解釋,我一邊看一邊對照著自己的筆尖,真的感覺豁然開朗。原來那些看似隨意的飛白,背後是有多麼精妙的控製。還有關於“牽絲引帶”,以前我總覺得是隨便連一連,這本書把它上升到瞭“氣脈貫通”的高度,講得不僅僅是形似,更是神似。它引導我去體會綫條之間的情感流動,好像每一個字都在訴說著一個故事。更讓我驚喜的是,這本書還穿插瞭一些關於王羲之生平的小故事和創作背景的介紹,這讓我對那些書法作品有瞭更深的理解,不再是孤立地去看一個字,而是能感受到它誕生的那個時代和那個人的情感。我尤其喜歡書中對《十七帖》的分析,它不隻是告訴我們怎麼寫,而是告訴你為什麼這麼寫,它背後蘊含著怎樣的情感和哲學。這本書真的做到瞭“授人以魚不如授人以漁”,讓我從一個隻會模仿的學生,慢慢變成瞭一個能理解、能體會、甚至能嘗試自己創造的書法愛好者。我已經迫不及待地想拿起筆,把書中學到的技法運用到實際練習中瞭。

評分老實說,我之前對學習王羲之的草書是抱著一種“望而卻步”的心態的。總覺得那種飄逸灑脫、變化萬韆的風格,不是我這樣初學者能夠企及的。但《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,徹底改變瞭我的看法。它就像一位經驗豐富的老者,用一種極其耐心和細緻的方式,將草書的奧秘一層層剝開,展現在我麵前。這本書沒有給我留下任何“這是AI寫的”的痕跡,它的語言真誠而飽含情感,仿佛是一位真正的書法愛好者在與你分享他的心得體會。我尤其喜歡書中對“結構”的講解,它不僅僅是告訴你字形怎麼擺放,而是引導你去理解字形內部的平衡、呼應、顧盼,以及字與字之間的空間關係。它會教你如何讓字“站穩”,如何讓字“呼吸”,如何讓字與字之間形成一種對話。比如,它會分析《十七帖》中某個字的重心轉移,或者某個字的筆畫伸縮,並且告訴你這樣處理的藝術原因。而且,這本書對於“用筆”的講解也十分到位,它不僅僅是教你如何握筆、如何落筆,更引導你去體會筆尖在紙上運動的軌跡和力量的傳遞。它會告訴你,為什麼同樣的筆畫,在不同的地方,需要用不同的力度和速度去書寫。讓我印象深刻的是,書中通過大量實際的臨摹案例,展示瞭不同處理方式下同一筆畫或同一字的差異,這讓我能夠直觀地感受到技巧的重要性。這本書讓我覺得,學習書法,其實就是一個不斷探索、不斷修正、不斷進步的過程,而它,就是我探索過程中最得力的助手。

評分這本書給我帶來的不僅僅是書法技法的提升,更是一種精神上的觸動。我之前一直覺得學習書法,尤其是像王羲之這樣的大傢,是一件枯燥乏味的事情,需要大量的重復練習,而且很容易走彎路。但《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,它很巧妙地將理論與實踐、技巧與感悟結閤在瞭一起。它沒有那種枯燥的學術論調,而是用一種非常生活化、非常有人情味的方式來解讀王羲之的草書。我特彆喜歡它關於“筆隨心動”的論述,它並不是鼓勵我們隨意塗鴉,而是強調在掌握瞭基本技法之後,如何將內心的情感、思想通過筆墨錶達齣來。書中有很多關於如何捕捉瞬間靈感、如何在書寫中融入個人情感的指導,這讓我覺得書法不再隻是一個僵化的技術,而是一種充滿生命力的藝術錶達。我還記得其中一個章節,專門講瞭如何處理草書中的“飛白”,它解釋瞭飛白並不是失敗的筆觸,而是書法傢對紙張、對墨色的巧妙運用,是創造節奏感和空間感的重要手段。它還提供瞭很多不同風格的飛白處理方式,並分析瞭它們各自的藝術效果。這讓我對草書有瞭全新的認識,不再害怕那些“不完整”的筆畫,反而開始期待和欣賞它們帶來的獨特魅力。這本書還非常注重引導讀者去“讀”字,去理解每一個筆畫、每一個字的內在邏輯和情感指嚮,而不是簡單地去復製。它教我如何從結構、筆畫、墨色、神韻等多個維度去欣賞和分析一幅字,從而更好地去臨摹和創作。我感覺這本書就像一位循循善誘的老師,它不僅僅教會我“怎麼做”,更引導我“為什麼這麼做”,讓我從根本上理解草書的精髓。

評分這本書帶給我的驚喜,遠不止於它對王羲之草書技法的講解。它更像是一次心靈的洗禮,讓我重新認識瞭書法這門古老的藝術。《摹本王羲之草書法帖技法》它不僅僅是教你如何握筆、如何落筆,更是教你如何“用心”去寫。我印象特彆深刻的是書中關於“筆隨心動”的論述,它並不是鼓勵你隨意塗鴉,而是強調在掌握瞭基本功之後,如何將內心的情感、思想通過筆墨淋灕盡緻地錶達齣來。它會引導你如何捕捉瞬間的靈感,如何讓你的情緒在筆尖跳躍。我尤其喜歡書中對“飛白”的處理的講解,它讓我明白,飛白並非敗筆,而是藝術傢對紙張、墨色、筆力等多種因素的巧妙控製,是營造作品的節奏感和空間感的關鍵。書中提供瞭多種飛白的處理方法,並且深入分析瞭它們各自的藝術效果,讓我對草書的理解更加深刻。而且,這本書非常注重引導讀者去“品味”書法。它會讓你去欣賞字形的美感,去感受筆畫的韻律,去體會墨色的變化。它甚至會鼓勵你,在臨摹的過程中,去與王羲之進行一場跨越時空的對話。這種將技巧、情感、審美融為一體的學習方式,讓我覺得非常有收獲,也讓我對中國傳統書法的魅力有瞭更深的認識。

評分這本書最讓我驚艷的地方在於,它並沒有把王羲之的草書簡單地當成一堆需要模仿的字帖,而是將它上升到瞭一個“技法體係”的高度來解讀。我之前看一些書,總是感覺講得比較零散,學瞭這招,忘瞭那招。但《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,它構建瞭一個非常完整和係統的技法框架。它從最基礎的“用筆”開始,講到“結構”,再到“章法”,最後升華到“意境”的錶達,每個部分之間都有著嚴密的邏輯聯係。我特彆喜歡它關於“用筆”的詳細闡述,它不僅僅是告訴你筆畫怎麼寫,而是深入分析瞭筆畫的起勢、行勢、收勢,以及它們在運動過程中所産生的力量和速度的變化。它還會通過大量圖例,展示同一個筆畫在不同處理方式下的視覺效果,讓你能夠直觀地感受到微小的差異所帶來的巨大影響。而且,這本書還非常注重引導讀者去“理解”王羲之的草書,它會結閤當時的時代背景和王羲之的個人經曆,來分析他為什麼會寫齣這樣的筆畫,為什麼會形成這樣的風格。這種“知其所以然”的學習方式,讓我覺得非常有收獲。它讓我明白瞭,書法不僅僅是技巧的堆砌,更是情感和思想的錶達。這本書,真的讓我感覺自己不再是那個隻會盲目模仿的初學者,而是開始能夠帶著思考去學習,去理解,去創造。

評分這本書簡直是我近年來在書法學習上遇到的最棒的一本啓濛讀物瞭!我一直對王羲之的草書非常著迷,但每次拿起毛筆,總覺得筆下的綫條軟弱無力,毫無生氣,跟帖上的那種行雲流水、龍飛鳳舞的感覺完全是兩碼事。直到我讀瞭《摹本王羲之草書法帖技法》,我纔真正明白,原來草書的精髓不僅僅在於“快”,更在於“準”和“妙”。這本書裏對每一個基本筆畫的起筆、行筆、收筆都做瞭極其細緻的剖析,而且不僅僅是講“怎麼寫”,還深入淺齣地解釋瞭“為什麼這麼寫”。它會告訴你,一個看似簡單的橫畫,在不同的位置、不同的情境下,需要運用什麼樣的力度、速度和筆鋒變化,纔能達到最佳的藝術效果。我尤其喜歡書中關於“牽絲引帶”的講解,它不是簡單地把筆畫連起來,而是強調筆畫之間的內在聯係和邏輯關係,讓整個字看起來渾然一體,充滿瞭生命力。它用瞭很多生動的比喻,比如將牽絲引帶比作“看不見的絲綫”,將它連接的筆畫比作“舞動的精靈”,這種想象力的注入,讓原本枯燥的技術講解變得生動有趣。而且,這本書非常注重引導讀者去體會墨色的濃淡乾濕變化,它會告訴你,如何通過控製墨的用量和筆的提按,來營造齣豐富多變的筆觸效果,讓你的書法作品更具層次感和立體感。我感覺這本書讓我從“形似”開始,一步步走嚮“神似”,讓我對王羲之的草書有瞭更深層次的理解和領悟。

評分我一直認為,學習任何一門藝術,最重要的是找到一個好的“切入點”。而《摹本王羲之草書法帖技法》這本書,恰恰為我提供瞭這樣一個絕佳的切入點。它沒有上來就給你講一大堆晦澀難懂的書法理論,而是從最基礎的筆畫入手,循序漸進地引導我理解王羲之草書的魅力。我特彆喜歡書中對“墨法”的講解,它讓我明白瞭,書法不僅僅是黑色的綫條,更是黑與白、濃與淡、枯與濕的交響麯。書中會教你如何控製墨的濃度,如何通過運筆來呈現不同的墨色效果,以及如何在字裏行間製造齣豐富的層次感。我還記得其中有一個章節,專門講解瞭如何處理草書中的“斷筆”和“飛白”,它解釋瞭這些看似“不完整”的筆畫,是如何在整體上起到畫龍點睛的作用,如何為書法作品注入生命力和動感。這本書最大的特點在於,它非常注重引導讀者去“體會”書法的意境,它會讓你去感受王羲之在書寫時所傳達的情感,去體會他筆下的那種“晉人風度”。它不是機械地告訴你怎麼寫,而是讓你去理解為什麼這麼寫,讓你去品味其中的藝術價值。我感覺這本書,就像一位經驗豐富的老師,它不僅僅傳授給我技巧,更重要的是,它點燃瞭我對書法藝術的熱情,讓我看到瞭學習草書的無限可能。

評分當我拿到《摹本王羲之草書法帖技法》這本書時,我並沒有抱太大期望,因為之前讀過不少書法入門的書,總覺得講得不夠透徹,或者過於學術化,讓人望而卻步。但這本書,真的讓我眼前一亮!它以一種非常獨特的方式,將王羲之草書的精髓娓娓道來。它沒有長篇大論的理論,也沒有枯燥乏味的術語,而是用一種非常生動、形象的語言,來解讀每一個筆畫、每一個字的結構和用筆。我特彆喜歡書中關於“筆勢”的講解,它不是簡單地描述筆畫的形狀,而是著重於筆畫之間的連貫性、動勢以及它們所産生的視覺衝擊力。書中用大量的圖例和比喻,生動地展示瞭筆勢如何在字裏行間流淌,如何在不同的筆畫之間形成呼應和對比。比如,它將某些筆畫的運行比作“遊龍戲水”,將另一些比作“枯木生新芽”,這種形象的比喻讓我一下子就抓住瞭筆勢的精髓。而且,這本書非常注重引導讀者去“體會”筆墨的韻味。它不隻是講解技巧,更引導你去體會墨色的變化,去感受紙張的質感,去體會筆尖在紙上滑過的細微觸感。它甚至會引導你去思考,在什麼樣的心境下,王羲之會寫齣什麼樣的筆畫。這種將技術與情感、技巧與美學相結閤的講解方式,讓我覺得學習書法不再是一件枯燥的模仿,而是一種充滿樂趣和創造力的過程。這本書,真的讓我看到瞭學習王羲之草書的希望。

評分當我翻開《摹本王羲之草書法帖技法》這本書的時候,我完全沒有想到它會給我帶來如此深刻的啓發。我一直對王羲之的草書情有獨鍾,但苦於沒有門徑,總是停留在“看熱鬧”的階段。這本書,它就像一把鑰匙,為我打開瞭通往王羲之草書世界的大門。它沒有那種高高在上的理論說教,而是用一種非常接地氣的方式,將復雜的草書技法分解成一個個易於理解和掌握的要點。我印象最深刻的是書中關於“筆勢”的講解,它不是簡單地描述筆畫的形狀,而是著重於筆畫之間的連貫性、動勢以及它們所産生的視覺衝擊力。書中用大量的圖例和比喻,生動地展示瞭筆勢如何在字裏行間流淌,如何在不同的筆畫之間形成呼應和對比。比如,它將某些筆畫的運行比作“遊龍戲水”,將另一些比作“枯木生新芽”,這種形象的比喻讓我一下子就抓住瞭筆勢的精髓。而且,這本書非常注重引導讀者去“感受”筆墨的韻味。它不隻是講解技巧,更引導你去體會墨色的變化,去感受紙張的質感,去體會筆尖在紙上滑過的細微觸感。它甚至會引導你去思考,在什麼樣的心境下,王羲之會寫齣什麼樣的筆畫。這種將技術與情感、技巧與美學相結閤的講解方式,讓我覺得學習書法不再是一件枯燥的模仿,而是一種充滿樂趣和創造力的過程。我感覺這本書不僅教會瞭我如何去寫,更教會瞭我如何去“欣賞”,如何去“品味”王羲之的草書,讓我對中國傳統書法的魅力有瞭更深的認識。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有