具体描述

内容简介

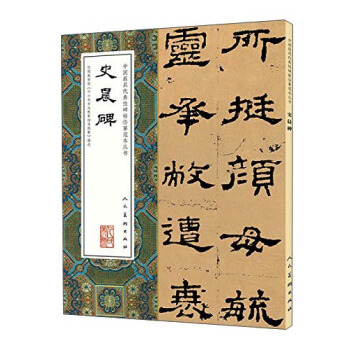

篆书是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体匀逼齐整、字体较籀文容易书写。《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》带您一起领略篆书的魅力。内页插图

目录

天发神谶碑李阳冰城隍庙碑

李阳冰三坟记

泰不华陋室铭

梦英千字文

王澍篆书

邓石如白氏草堂记

吴让之崔子玉座右铭

赵之谦铙歌册

赵之谦史游急就篇

前言/序言

用户评价

拿到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这本书,我心里仿佛燃起了一团火。作为一名对篆书艺术充满热情,但技法上总感觉“隔靴搔痒”的学习者,我一直在渴望一本能够为我指引方向,让我真正“学有所得”的书籍。市面上太多的碑帖集,虽然收录丰富,但往往缺乏系统性的指导,就像一个摆满珍宝的宝库,却缺少一把打开宝箱的钥匙。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”名号,让我看到了希望的曙光。我非常期待书中能够对卷二所精选的那些经典篆书碑帖,进行一次“庖丁解牛”般的深入剖析。这不仅仅是简单的字形展示,更是希望能够了解到这些碑帖背后的故事,例如它们的历史渊源、作者(或刻手)的风格特色、用笔用墨的精妙之处,以及它们在篆书发展史上的重要地位。我希望书中能够如同一个经验丰富的向导,带领我走进这些古老的文字世界,让我不仅仅是看到表面的形态,更能体会到内在的精神。在“临”的部分,我期望得到的是一种“授之以渔”的指导。我希望书中能够提供一些切实可行的临摹方法,比如如何分解一个字,如何去理解其结构比例,如何去体会笔画的起收顿挫。我期待能够看到书中对不同碑帖的临摹要点进行详细的讲解,帮助我区分它们的细微差别,并找到适合自己的临摹路径。我甚至希望书中能够包含一些针对性的练习,帮助我巩固所学,逐步提高。这本《篆书(卷2)》的出现,让我觉得我的篆书学习不再是漫无目的的摸索,而是有了一个清晰的路线图和强大的后盾。我渴望通过它,能够真正走进篆书的艺术殿堂,感受那份来自远古的魅力。

评分刚刚拿到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》,便迫不及待地翻阅起来。作为一名对篆书情有独钟,但又深感自身学识浅薄的书法爱好者,我一直希望能找到一本真正能“指导”我走向篆书艺术殿堂的书籍。市面上许多临摹帖,往往只是简单地将碑帖的影印件放在一起,缺乏深入的分析和系统的指导,这对于想要真正理解篆书精髓的人来说,是远远不够的。这本《篆书(卷2)》的出现,让我眼前一亮。我注意到“导临类编”这个词,它精准地传达了这本书的核心价值——既有对经典碑帖的引导和解析,又有针对性的临摹指导。我非常期待书中能够详细介绍卷二所包含的那些代表性篆书碑帖,不仅仅是展示其字形,更重要的是能够深入剖析其艺术风格、用笔特点、结构布局以及其历史文化背景。例如,我特别想知道书中是如何讲解秦篆与六国文字的异同,或者说,在大篆和小篆的演变过程中,有哪些关键的节点和代表性的碑帖。我希望书中能够提供一些关于如何“读懂”碑帖的技巧,比如如何从字形结构中体会书写者的情感,如何从笔画的变化中领悟用笔的奥秘。在临摹指导方面,我希望能看到一些具体的、可操作的方法,例如针对初学者,是否会提供一些由易到难的练习阶梯?对于同一个字,不同的碑帖有何不同的处理方式,各自的优劣又在哪里?我渴望这本书能够成为我的“启蒙老师”和“循循善诱者”,帮助我从“形似”迈向“神似”,真正领略篆书的古朴、典雅和神秘之美。我期待这本书能够填补我在篆书学习上的知识空白,为我指明前进的方向,让我能够更自信、更有效地进行篆书的临摹和创作。

评分当我看到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这本书名时,心中立刻泛起一丝久违的激动。作为一名在书法道路上跌跌撞撞前行多年的爱好者,我始终对篆书那古老而深邃的魅力所吸引,却苦于找不到一条切实有效的学习路径。市面上充斥着大量的碑帖汇编,它们提供了“样板”,却很少能提供“方法”,让我常常陷入“看得懂,却写不出”的困境。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”定位,正好契合了我最迫切的需求。我期待这本书能够为我一一解读卷二中所收录的那些经典篆书碑帖,不仅仅是展示字形,更重要的是能够深入剖析其背后的艺术逻辑。我希望书中能够详细介绍这些碑帖的时代背景、作者风格、用笔特点、结体规律,甚至是对其历史意义的探讨。例如,如果书中能对《散氏盘》的雄浑、《颂鼎》的典雅、《诅楚文》的奇崛进行细致的对比分析,那将是对我莫大的启发。我尤其看重“导”字所蕴含的引导作用。我希望书中能够提供一套循序渐进的学习方法,从篆书的基本笔画、偏旁部首的构成,到整字的结构安排,都能有清晰的讲解。我期待它能够像一位经验丰富的老师,能够“点拨”我,让我明白“为什么”要这样写,以及“如何”才能写出神韵。而“临”字,则意味着高质量的碑帖影印和详实的临摹指导。我希望能够看到书中针对关键笔画、重要结构的处理提供具体的示范,并且对临摹过程中常见的错误给出纠正的建议。我相信,这本《篆书(卷2)》将是我的篆书学习道路上一份宝贵的财富,能够帮助我从“知其然”迈向“知其所以然”,最终能够真正掌握篆书的精髓,创作出具有个人风格的作品。

评分刚刚收到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》,便迫不及待地翻阅起来。作为一名对篆书情有独钟,却总感觉自己在技法上“不得要领”的书法爱好者,我一直在寻找一本能够真正“启蒙”我,并且“引领”我深入的工具书。市面上充斥着各种碑帖的影印本,它们提供了丰富的素材,却往往缺乏深入的讲解和系统的指导,对于像我这样需要“手把手”教学的学习者来说,是远远不够的。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”这几个字,恰恰戳中了我的痛点。我期待书中能够对卷二所精选的经典篆书碑帖,进行一次“庖丁解牛”式的深入剖析。这不仅仅是展示字形,更重要的是,我希望能了解这些碑帖的时代背景、书法家的艺术风格、以及其独特的用笔和结体方法。例如,我非常想知道书中是如何解析《峄山碑》的严谨工整,《泰山刻石》的浑厚雄健,以及《袁安碑》的秀丽飘逸。我期望书中能够像一位经验丰富的老师,为我“导”出一条清晰的学习路径。我希望它能从最基础的笔画、结构入手,讲解篆书的内在逻辑,让我明白每一笔的来龙去脉,每一个字的体势安排。在“临”的部分,我期待的不是简单的字帖堆砌,而是真正能够指导我如何下笔的“秘诀”。我希望看到书中能够提供详细的临摹要点,例如针对同一个字,在不同碑帖中的处理方式有何不同,各自的优点又在哪里?我甚至希望书中能够包含一些针对性的练习方法,帮助我巩固所学,逐步提高。这本《篆书(卷2)》的出现,让我看到了在篆书学习道路上,从“望而却步”到“得心应手”的希望。

评分当《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这本厚重的书展现在我面前时,我的内心如同被激起了层层涟漪。作为一名深耕书法领域多年,却始终觉得在篆书这一块“不得要领”的老学究,我一直在寻找一本能够真正“点亮”我篆书学习之路的书籍。市面上充斥着各种各样的碑帖汇编,但往往只是“罗列”而缺乏“解读”,让你看了很多,却不知道如何下手,更遑论“领悟”。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”四个字,恰恰是我梦寐以求的功能。我期待书中能够对卷二所收录的经典篆书碑帖,进行一番“考古”般的深度挖掘。这不仅仅是简单地介绍碑帖的名称和年代,更重要的是,我希望能够听到书中对我所接触的每一个碑帖的“讲述”。例如,这件作品诞生于怎样的历史背景?它的书写者(或刻工)有着怎样的艺术追求?在用笔、结体、章法上,有哪些独特之处?我渴望通过书中的解读,能够更深刻地理解篆书的时代精神和审美特征。在“临”的部分,我期待的不是冰冷的字帖影印,而是充满智慧的“临摹指南”。我希望书中能够提供一些具有启发性的临摹方法,例如,如何从易到难地进行阶梯式训练?针对同一种笔画,在不同的碑帖中,其书写方式有何异同,又该如何去把握?我甚至希望书中能够包含一些“过来人”的经验之谈,例如在临摹过程中,容易犯哪些错误,又该如何纠正。我深信,一本好的“导临类编”,能够将晦涩难懂的碑帖“翻译”成我们能够理解和学习的语言,将复杂的技巧“分解”成我们可以一一掌握的步骤。这本《篆书(卷2)》的出现,让我看到了在篆书学习道路上,从“看热闹”到“门道”的可能。

评分刚拿到这本《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》,心里真是又激动又忐忑。作为一名摸索篆书多年,却始终不得其法的“老菜鸟”,我一直在寻找一本能够真正指引我入门、帮助我提升的书。市面上关于篆书的书籍琳琅满目,但大多要么过于学术化,要么过于浅显,要么就是简单堆砌碑帖,缺乏系统性的指导。拿到这本书,我首先被其厚重的质感和精美的印刷所吸引。翻开目录,看到卷二的编排,心里大概有数了。虽然只是卷二,但它所涵盖的内容之广、之深,已经让我看到了希望。我一直认为,学习篆书,尤其是大篆和小篆,需要的是一种循序渐进、由浅入深的过程。这本书的编排,从最基础的笔画、结构入手,然后逐步过渡到典型的碑帖范例,再到各种篆书的变体和应用,这种逻辑清晰的编排方式,非常符合我的学习习惯。我尤其期待书中对于每个碑帖的详细解读,不仅仅是形似,更要神似,要能理解其背后蕴含的文化和精神。这不仅仅是写字,更是与古人的对话,与历史的连接。我希望这本书能够帮助我更好地理解篆书的精髓,摆脱那种“形似而神不至”的尴尬境地。我仔细研究了目录,发现它似乎涵盖了从甲骨文、金文到秦小篆的演变过程,这对于我这样想要系统学习篆书的人来说,简直是福音。我期待书中能够有对不同时期篆书风格特点的详尽分析,例如秦汉时期篆书的雄浑古朴,唐代篆书的工整规范,以及明清时期篆书的创新与变化。而且,我相信优秀的导临类书籍,不仅仅是提供范本,更应该提供“如何写”的路径。我希望书中会有关于运笔、结体、章法等方面的详细讲解,甚至可能包含一些针对性的练习方法和常见错误分析。当然,最关键的还是那些经典的碑帖。我期待书中能够精选那些最具代表性、最能体现篆书艺术魅力的碑帖,并进行高质量的影印和临摹指导。我特别希望能看到一些我之前接触较少,但口碑极佳的碑帖,通过这本书的引导,能够让我领略到它们独特的魅力。这本书的出现,让我觉得我的篆书学习之路,终于有了可靠的向导。我迫不及待地想深入其中,感受篆书那古老而又充满生命力的韵味。

评分捧着这本《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》,我脑海中浮现出无数个在书桌前苦苦临摹的夜晚。对于我这样一名在书法道路上摸爬滚打了许久,却总感觉前进缓慢的业余爱好者来说,找到一本真正适合自己的指导性书籍,是多么的奢侈。市面上充斥着太多“知其然不知其所以然”的临摹本,它们给了你一个模仿的对象,却鲜少告诉你如何去模仿,如何去领悟。这本《篆书(卷2)》,从书名就可以看出其定位的严谨性——“导临类编”,这恰恰是我最需要的功能。我一直认为,学习篆书,尤其是大篆和小篆,是一个“形”与“神”并重的过程。前者是表象,后者是内在的精髓。这本书的卷二,我期待它能为我打开通往“神”的大门。我希望书中不仅仅是简单地罗列碑帖,而是能够对每一件作品的时代背景、书写特点、艺术价值进行深入浅出的解读。例如,为何某个时期的篆书会呈现出那样的风格?在临摹时,又该注意哪些关键的笔法和结构?书中的“导”字,我理解它意味着一种循序渐进的教学模式,从最基础的笔画顺序、结构比例,到章法布局的考量,都应该有清晰的指引。我非常看重这一点,因为很多时候,我们之所以止步不前,正是因为缺乏系统性的指导,不知道该从何下手,也不知道下一步该往哪里走。对于“临”的部分,我期待它能提供高质量的碑帖影印,并且有详细的临摹要点提示,例如针对每一处转折、每一笔的起收,甚至是墨色的变化,都能有细致的说明。我希望这本书能够帮助我打破固有的思维定势,用一种全新的视角去审视和学习篆书。我希望它能让我明白,临摹不仅仅是“复制”,更是“理解”和“再创作”的过程。我深信,通过这本书的引领,我的篆书学习将不再是无头苍蝇式的乱撞,而是朝着一个更明确、更有效率的方向前进。

评分当我初次见到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这本书时,内心不禁泛起一阵强烈的期待。作为一名长期以来对篆书艺术充满敬意,却又在学习过程中屡屡感到困惑的书法爱好者,我一直在苦苦寻觅一本能够真正“指导”我,让我“临”得有法,学得扎实的书籍。市面上充斥着各式各样的碑帖选集,它们提供了丰富的“材料”,却往往缺乏系统的“方法”,常常让我感到“纸上谈兵”,难以真正将其内化为自己的笔墨。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”的定位,正是精准地回应了我学习上的需求。我满怀期待地希望书中能够对卷二中所收录的经典篆书碑帖,进行一次深入的“解读”。这不仅仅是简单地展示碑帖的形态,更重要的是,我希望能够通过书中的讲解,理解这些碑帖所蕴含的时代精神、艺术风貌,以及书写者(或刻工)的独特匠心。我渴望书中能够为我揭示篆书的用笔之道、结体之法,以及其在章法上的布局奥妙。例如,如果书中能对我所熟知的《石鼓文》进行细致的笔画分析,讲解其线条的起伏变化,并与《诅楚文》进行对比,指出其结构上的差异和艺术上的独到之处,那我将受益匪浅。在“临”的部分,我期待的不仅仅是高质量的碑帖影印,更重要的是能够获得切实可行的临摹指导。我希望书中能够为我提供一套循序渐进的临摹阶梯,帮助我从最初的“描摹”逐步过渡到“理解”和“化用”。我期待看到书中能够针对每一个字,每一个笔画,提供具体的临摹要点和注意事项,甚至可以包含一些常见的错误示范及纠正方法。这本《篆书(卷2)》的出现,让我看到了在篆书学习道路上,从“盲目模仿”走向“理性探索”的可能,我迫切地希望能够通过它,真正领略到篆书那古朴典雅的艺术魅力,并将其融入我的书法实践之中。

评分拿到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这本书,我的心情是无比激动和充满期待的。我是一名对中国书法,特别是篆书艺术怀有深厚情感的爱好者。多年来,我一直沉浸在篆书那古朴、典雅、充满神秘韵味的艺术世界里,但进步缓慢,常常感到力不从心。市面上关于篆书的书籍不少,但真正能够做到“导”与“临”相结合,系统性地引领学习者走向深入的,却不多见。《篆书(卷2)》的出现,让我看到了希望。我尤其看重“导临类编”这个分类,它意味着这本书不仅仅是提供碑帖的图片,更包含了对这些经典碑帖的深入解读和有针对性的临摹指导。我期待书中能够详细介绍卷二所涵盖的那些具有代表性的篆书碑帖,从它们的历史背景、书法特点,到其艺术价值和对后世的影响,都有详尽的阐述。我希望书中能够带领我,不仅仅是“看”懂这些碑帖,更能“悟”到其中的妙处。例如,我非常希望了解书中是如何解析篆书的结构法则,如何讲解笔画的起承转合,以及如何把握整体的韵律和节奏。在临摹指导方面,我期待书中能够提供一些切实可行的方法和技巧,帮助我克服在临摹过程中遇到的困难。比如,针对不同的碑帖,是否有不同的临摹策略?在临摹时,需要注意哪些关键的细节,例如墨色的浓淡、笔锋的提按、线条的枯润等等?我希望这本书能够成为我学习篆书的一位“良师益友”,它不仅能提供丰富的学习资源,更能通过其深入的指导,让我逐渐领悟篆书的精髓,提升我的临摹水平,最终能够创作出具有自己风格的篆书作品。这本书的出现,对我来说,无疑是一次难得的学习机会,我迫不及待地想与它一同踏上探索篆书艺术的奇妙旅程。

评分读到《中国书法经典碑帖导临类编7:篆书(卷2)》这个书名,我的心头立刻涌起一股期待。作为一名长久以来对篆书的古朴雄浑之美心向往之,却苦于找不到有效门径的书法学习者,我一直在寻觅一本真正能够“导”我入门,“临”摹有法的经典之作。市面上充斥着各种临摹本,但往往是“授之以鱼,不如授之以渔”,它们提供了范本,却鲜有深入的解读和系统的教学。这本《篆书(卷2)》的“导临类编”四个字,恰恰点出了我最迫切的需求。我期待这本书能够对我所提及的卷二中的那些经典篆书碑帖,进行细致入微的解读。这不仅仅是字形上的介绍,更重要的是,我希望能够了解这些碑帖的时代背景、书法家(或刻工)的风格特点、用笔用墨的精妙之处,以及它们在篆书发展史上的地位和影响。例如,如果书中能详尽地分析《石鼓文》的古拙厚重,《泰山刻石》的工整严谨,以及《峄山碑》的秀丽飘逸,那将是对我极大的启发。我尤其看重“导”字所蕴含的引导性。我希望书中能提供一套科学的学习路径,从篆书的基本笔画、结构规律讲起,逐步深入到碑帖的临摹技巧。比如,对于初学者,可能需要从哪些碑帖开始入手?在临摹过程中,又该如何把握字体的结体、笔画的粗细、转折的力度?我渴望这本书能像一位经验丰富的老师,能够“点拨”我,让我少走弯路。而“临”字,则意味着要提供高质量的碑帖影印,并且配以详实的临摹要点提示。我期待能看到书中对临摹过程中可能遇到的难点进行剖析,并给出相应的解决方案。我相信,通过这本“导临类编”,我将能更深入地理解篆书的艺术魅力,掌握科学的学习方法,从而在我的书法学习之路上,迈出更加坚实的一步。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有