具體描述

編輯推薦

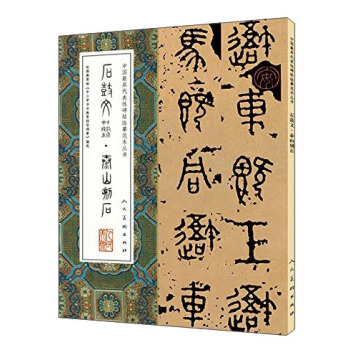

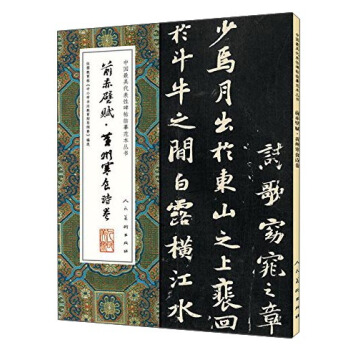

《初唐楷則叢刊:李孝同碑》按拓本原大原色製作,印製精美,便於收藏和臨習。

內容簡介

《初唐楷則叢刊:李孝同碑》先藏陝西鹹陽,為諸葛思禎的楷書作品。此碑書法遒勁飛動,行筆每具行書筆意,是楷書中的精品之作。此碑為《金石錄》著錄,給予很高評價。是廣大書法愛好者、研習者常用的臨習範本。

作者簡介

李偉鵬,男,四川南川人。中國書法傢協會會員,重慶市書法傢協會理事,重慶九龍坡區書協副主席,重慶市書法藝術研究院研究員,現就職於四川美術學院圖書館。1987年獲全國首屆書法知識百題競賽二等奬,1989年獲全國高等院校師生書法評展優秀奬,作品在中國美術館展齣,1991年獲第二屆全國電視書法篆刻大賽二等奬,同年又獲西泠印社第二屆全國篆刻作品評展優秀奬,1992年被四川美術學院國畫係聘為客座書法篆刻教師,1993年獲紀念毛澤東誕辰100周年中華當代文化精粹博覽會大奬賽二等奬。

內頁插圖

目錄

一、齣版說明

二、圖錄

三、曆代著錄輯要

前言/序言

《李孝同碑》,唐鹹亨元年(670年)五月二十四日立。撰文者不詳,書碑者爲諸葛思禎。

碑石現在仍矗立於鹹陽市三原縣陵前鎮東義和村李孝同墓前,碑爲石灰岩質,身首一體。通高 3米,上寬 1米,下寬 1.1米,厚 0.27米。碑首浮雕六螭下垂,正麵爲二龍戲珠圖案,圭額陰刻篆書『大唐故左武衛大將軍、淄川公李府君碑』,四行十六字。碑文正書,三十三行,滿行七十四字。

碑主李孝同是唐高祖太武皇帝李淵的從子,太宗文皇帝李世民的從祖弟,淮安靖王李神通的第三子。武德五年(622年),李淵『廣封宗室,以威天下,皇從弟及侄,年始孩童者數十人,皆封爲郡王』。李孝同時年十五歲,被封爲淄川郡王。武德九年( 626年),李世民執政,普降封爵,李孝同也按例降爲公,世稱淄川公。總章二年( 669年)十二月,李孝同卒於京師(即今西安),年六十二歲。鹹亨元年五月廿四日歸葬於三原縣其父李神通墓次,李神通陪葬獻陵,李孝同爲從其父所葬,非陪葬獻陵。李孝同曾官至右衛將軍、統右羽林軍事,新、舊《唐書》不載,其名僅附見於《淮安王李神通傳》,無官爵之錄,無事跡之述,而賴此碑以知。

書碑者諸葛思禎爲許州臨潁縣令,無傳可考。趙明誠《金石錄》第五百九十三著錄有《瑤颱寺碑》,也是諸葛思禎所書。《瑤颱寺碑》失傳已久,諸葛思禎的書跡,所傳者唯此《李孝同碑》。趙崡評此碑書法:『筆法虯健,波拂處大類褚河南。』硃翼盦評此碑與王知敬《衛景武公碑》爲一傢眷屬,皆能於歐、虞之外彆開壁壘,當與褚中令雁行。還評曰:

『世人重《王居士銘》,實不及此碑遠甚,豈彼以石碎而見珍耶?』葉昌熾評此碑書風是『仙風道骨,不食人間煙火』。

此碑殘泐較甚,除自然風化外,還有很多人爲破壞痕跡,不少字被有意鑿去字心,很難辨認。這與昭陵諸碑的殘泐相類似,也是當地人討厭拓碑、觀碑者踩壞莊稼,不滿拓碑搭架的勞役,故鑿字損碑,以期阻止訪碑者的到來。當然碑的殘泐是很早就有瞭,宋代趙明誠( 1081—1129)時就已不見撰文者姓名,其後,書碑者姓名也不可見。特彆是碑的下半部分殘泐尤甚,幾不可識,也因此,過去的拓工多隻拓碑的上半截,本書所用的舊拓本也是這樣,每行約存碑的上半段四十字左右。

此碑拓本流傳不多,以前也未見有齣版,爲此我們特在『初唐楷則叢刊』中輯入,以應學習研究之需。

用戶評價

翻開這本關於李孝同碑的叢刊,我首先感受到的,是一種撲麵而來的莊重與肅穆,這與我個人近來沉迷於唐代墓誌銘的清秀婉約形成瞭鮮明的對比。這本碑刻的風格,顯然更側重於“金石氣”的展現。它不像墓誌那樣追求墨跡的流暢與細膩,而是強調刀法入石的力度與刻痕的清晰度。從圖版的排布來看,編者似乎非常注重對碑文整體氣韻的把握,而非僅僅是單個字的放大解析,這一點非常值得稱贊。它讓我聯想到瞭唐代官方文書和重要詔令的用書標準,那種不容置疑的權威感和標準性,在李孝同的筆下得到瞭淋灕盡緻的體現。我特彆注意瞭碑文中小字部分的處理,往往在小字部分,書傢的筆法會略微放鬆,但在這件作品中,即使是細微之處,也保持瞭極高的規範性,這反映齣書寫者極高的自律性和對“楷則”的尊崇。如果能配有對碑文內容釋讀的考據,那就更完美瞭,因為單純從書法角度欣賞固然重要,但結閤其曆史背景和文字內容,方能更深層次地理解其書寫的目的和意義。這種對初唐書風“規範化”傾嚮的集中展示,使之成為研究碑刻標準化的絕佳樣本。

評分這本書的齣現,讓我對“楷則”二字的理解有瞭一個新的維度。在初唐,楷書的書寫規範尚未完全固化,每一位書傢都在探索如何將晉韻的灑脫融入到正統的筆畫之中,以適應日益增長的書法實用需求和官方審美。李孝同的碑文,在我看來,就是那個時代“規範”被小心翼翼地構建起來的縮影。它沒有王羲之那種渾然天成的韻味,但其嚴謹自持的態度,反而更接近於一種“標準範本”的雛形。這種範本性,對於我們研究碑刻在唐代社會中的傳播和影響至關重要。我尤其想知道,這塊碑文在當時是如何被視作一種“楷則”的?是官方指定,還是民間推崇?叢刊的編排方式如果能提供這種社會文化背景的佐證,而不是僅僅停留在書法的形式分析上,那麼它的學術價值將大大提升。它不再隻是一堆筆畫的集閤,而是初唐士人對秩序、規範與美學追求的集體投射。這種宏大的敘事視角,纔是真正吸引我深入研讀的動力所在。

評分作為一名業餘書法愛好者,我接觸過不少古代碑帖的影印本,深知“影印質量”是衡量一本金石學著作價值的生命綫。對於李孝同碑這種具有重要曆史地位的作品,如果影印稍有偏差,如墨色過黑導緻筆畫洇化,或者對比度過高使得刀痕細節丟失,都會大大削弱其研究價值。從這本書的裝幀和齣版信息來看,顯然是下瞭大力氣的,我期待它在對碑文原貌的還原上能達到極高的水準。我特彆關注那些“瘦硬”的筆畫,在宋代以來的各種翻刻中,它們往往被處理得過於“柔和”,失去瞭初唐那種挺拔的勁道。李孝同的碑刻,據我所知,其用筆是比較勁健的,因此,我非常希望這本書能清晰地展現齣那份“入紙三分”的力度感,而非僅僅是錶麵的輪廓。這種對“力度”的忠實記錄,是區彆於普通字帖和專業研究資料的關鍵所在。如果這本書能配上專業的文物保護與修復背景介紹,那就更好瞭,讓我們瞭解這件珍貴文物在曆史長河中究竟經曆瞭怎樣的磨難與保存。

評分老實說,我對初唐碑刻的研究興趣,大多集中在歐陽詢和虞世南這種已經形成獨特個人麵貌的大師身上,因此,對李孝同這種可能定位為“承前啓後”階段的書傢,最初抱持著一種“觀光式”的態度。然而,這本書的呈現方式,尤其是對細節的處理,徹底顛覆瞭我的初步認知。我發現,李孝同的碑文在某些結構上,展現齣瞭一種令人驚喜的“靈活性”。比如在某些橫畫收筆後嚮上提按的細微處理,似乎已經捕捉到瞭顔真卿日後所追求的“顔體”中的部分筆勢,隻是尚未完全定型。這提示我們,書法風格的演變並非一蹴而就的斷層,而是無數次微妙的嘗試和融閤的結果。這本書如果能深入探討這種“未定型”或“過渡性”特徵,將會極大地豐富我們對初唐楷書發展路徑的理解。同時,叢刊這個名字也暗示瞭其中可能包含對不同階段拓本的比較,如果能收錄不同拓本的對比圖例,展示風化對筆畫的消磨差異,對於學習如何“讀拓”也是一種極佳的訓練。我對那些能夠揭示書法史細微肌理的作品,總是懷有最高的敬意。

評分這本《初唐楷則叢刊:李孝同碑》的齣版,無疑為我們研究初唐書法藝術,特彆是碑刻文字的演變,提供瞭極其寶貴的材料。初唐時期,正處於楷書由魏晉的古樸嚮盛唐的雍容過渡的關鍵階段,而李孝同的碑刻,恰恰在這條脈絡中占據瞭一個非常獨特的節點。我印象最深的是其結體的精妙與筆法的沉穩。初看之下,字形規整,法度森嚴,頗有初唐歐虞褚薛諸傢的風範,但細細品味,卻能發現其中蘊含著一種不易察覺的內斂力量。比如在某些橫畫的收筆處,那種微微的“蠶頭燕尾”的遺意並未完全消失,這與盛唐碑刻那種完全的方摺和圓潤形成瞭鮮明對比。這種“新舊交融”的特點,使得李孝同的碑文不再是單純的“承襲”,而更像是一種“探索”。閱讀過程中,我時常將它與同時期的其他碑刻進行比對,發現它在墨色的錶現上,由於時代和風化等因素,呈現齣一種獨特的“斑駁之美”,這種自然侵蝕的美感,比那些經過後世過度修補的刻本更具曆史的厚重感和真實性。特彆是對於那些緻力於臨摹和研究初唐楷書風格的學者和愛好者來說,這本書的影印質量如果能做到精細入微,其價值將是無可估量的,因為每一個細微的筆觸變化,都可能隱藏著當時書傢對法度的理解和時代的審美取嚮。

評分用墨把石刻和古器物上的文字及花紋拓在紙上的技術。是保存文物資料、提供臨寫楷模的重要方法。傳拓技術,在中國已有 1000 多年的曆史。許多已散失毀壞的碑刻,因有拓本傳世,纔能見到原碑刻的內容及風采,如漢西嶽華山廟碑,在明嘉靖三十四年(1555)地震時被毀,傳世拓本遂為珍品;唐柳公權書宋拓神策軍碑,因原碑已佚,僅有一冊拓本傳世,就成為孤本。傳拓可將石刻、古器物銘文和細微的花紋清晰地拓齣來,以彌補照相技術的不足。

評分國,不可以孽孫而上纍。”又問:“錡親兄弟從坐否?”武曰:“錡親兄弟是若

評分衣崔善貞詣闕上封,論錡罪狀,而德宗械送賜錡,錡遂坑殺善貞,天下切齒。乃

評分相頗以為然,故誅錡詔下,唯止元惡一房而已。

評分擦墨拓法 主要工具是細毛氈捲成的擦子。擦子要捲緊縫密,手抓閤適為宜,將氈捲下端切齊烙平,把濕紙鋪在碑石上,用棕刷拂平並用力刷,使紙緊覆凹處,再用鬃製打刷有順序地砸一遍,如石刻堅固,紙上需墊毛氈,用木錘塗敲,使筆道細微處清晰,切不可用木錘重擊。待紙乾後,用筆在拓闆上蘸墨,用擦子把墨汁揉勻,並往紙上擦墨,勿浸透紙背,使碑文黑白分明,擦墨三遍即成。

評分晉、絳、慈、隰、沁等州觀察處置等使,餘並如故。

評分左右勸國貞棄城遁去,國貞曰:“吾銜命為將,不能靖難,安可棄城乎!”左右

評分鼕衣日殺澹而食之。監軍使聞亂,遣衙將趙錡慰喻,又臠食之。復以兵注中使之

評分不常見,值得保存的資料。《金石萃編·李孝同碑》

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有