具体描述

编辑推荐

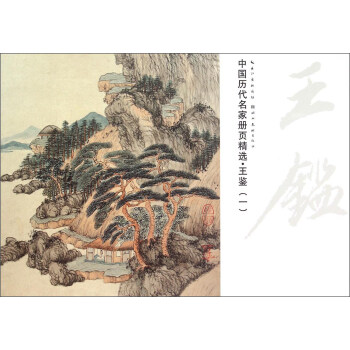

研读晚明至晚清绘画重要文献。

底本精良,首次全面整理出版。

附录名家批点及人名索引,便于使用。

内容简介

《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》凡三编,共计七卷,清秦祖永撰。全书记明季至道光间画家三百六十余人,各就其所见画迹加以评点,以大家、名家及逸、神、妙、能四品区分画家(闺秀除外)之间的不同。《清史稿》称其“评骘较严,称略备焉”,可见其价值。《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》二卷,秦祖永撰。是书乃秦氏取前人之说加以修订而成,专论山水画法,自执笔、用以至点苔之法等多有论述,足为后学津梁。书末附有《论赏鉴》,阐述书画鉴藏的门径,颇具精义。本次点校,两书皆以光绪间增补本为底本,校以中国书画会及扫叶山房诸本,并附录了相关资料及人名索引,以便阅读使用。作者简介

秦祖永(一八二五—一八八四),字逸芬,一字撷芬,号桐阴、桐阴生、楞烟外史等,金匮(今江苏无锡)人。道光三十年(一八五〇)拔贡,曾官大梁(今河南开封),后任广东碧甲场盐大使。秦氏喜收藏古书画法帖,深研画学,尤精画论,着有《桐阴论画》、《桐阴画诀》以及《画学心印》等书。

前言/序言

用户评价

《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》这本书,对我来说,就像是打开了一个埋藏已久的宝藏,里面闪耀着中国古代绘画智慧的光芒。它不像市面上那些充斥着速成技法的书籍,而是以一种非常沉静、深刻的方式,引导我重新认识中国画的本质。读“桐阴论画”的部分,我最大的感受是,作者不仅仅是在谈论绘画本身,更是在谈论一种人生态度,一种对自然的敬畏,一种对精神世界的追求。他对于“意境”的阐述,让我明白了为什么许多中国画作,即便看似寥寥几笔,却能让人感受到无穷的韵味和深沉的情感。这是一种超越了视觉表象的体验,是一种触及灵魂的共鸣。我开始反思自己过去的创作,那些仅仅停留在模仿和技巧上的努力,似乎都显得有些浮躁和肤浅。这本书引导我去关注内心的感受,去捕捉生活中的点滴感动,并将这些情感通过笔墨表现出来。而“桐阴画诀”,则像是一位严谨的老师,用其精辟的语言,为我揭示了笔墨的奥秘。它没有给我固定的公式,而是教我如何去理解笔墨的特性,如何让每一笔都充满生命力。书中关于“用笔”、“用墨”的论述,让我明白了线条的力度、墨色的层次感是如何能够描绘出山川的巍峨、花鸟的灵动。我尝试着去练习,去揣摩,每一次的实践,都让我对中国画的理解更加深入一层。那种“计白当黑”、“虚实相生”的构图理念,更是让我看到了留白所蕴含的无限可能。它让我明白,画面中的每一个元素,每一个空白,都是经过深思熟虑的安排,共同营造出和谐统一的整体。总而言之,这本书是一次对我艺术认知的一次颠覆,它让我看到了中国画的深邃与魅力,也让我对自己的艺术之路有了更清晰的认识。

评分捧读《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》,犹如沐浴在千年翰墨的清辉之中,感受中国绘画艺术的独特韵味与深邃哲思。这套书并非泛泛而谈的艺术评论,而是对中国画精神内核的精深解读。在“桐阴论画”的部分,我被作者关于“写意”的阐述所深深打动。他并没有将写意局限于简单的笔法,而是将其上升到一种对生命、对自然的深刻洞察与表达。那种“不求形似,但求神似”的境界,让我明白了为何许多中国画作,能够超越时空的限制,依然打动人心。它让我意识到,艺术的最高境界,在于用最简洁的笔墨,传递最丰富的情感与思想。我开始审视自己过去的创作,是否过于追求形式的完备,而忽略了作品内在的情感力量?“桐阴画诀”,则如同一位慈祥的长者,用其丰富的人生阅历和精湛的艺术造诣,为我指引了通往“写意”之路。它并非生搬硬套的技法传授,而是通过对笔墨的精妙解析,揭示了如何让线条充满生命的律动,如何让墨色挥洒出空间的层次与意境。我尝试着去实践,去体会,每一次落笔,都仿佛在与古人的智慧进行着一次亲切的对话。书中关于“构图”的论述,尤其让我受益匪浅。那种“留白”的艺术,让我明白了中国画的魅力在于其“未尽之意”,在于它所能引发的无限遐想。它让我意识到,画面中的每一个元素,无论是笔墨的浓淡,还是线条的曲直,都应该为整体的“意”服务。这套书,是一次对中国艺术的深度洗礼,它不仅提升了我的绘画技艺,更重要的是,它拓宽了我对艺术的理解维度,让我更加热爱并珍视这份民族的文化瑰宝。

评分《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》这本书,对我而言,是一场关于中国艺术的灵魂之旅。它并非一本让你轻松消遣的书籍,而是一本需要你静下心来,认真思考,反复琢磨的艺术经典。在“桐阴论画”的篇章中,我被作者对“笔墨精神”的阐释深深吸引。他并非仅仅将笔墨视为绘画的工具,而是将其上升到一种对自然、对人生的感悟和表达。那种“笔简意赅”、“形神兼备”的追求,让我明白了为何许多中国画作,尽管画面简洁,却能传递出如此丰富的意境与情感。它让我意识到,真正的艺术,源于内心深处的感悟,并最终通过笔墨得以升华。我开始反思自己过去的创作,是否过于拘泥于表面的技巧,而忽略了作品内在的精神力量?“桐阴画诀”,则如同一位经验丰富的向导,用其精辟的语言,为我揭示了驾驭笔墨的奥秘。它并非直接提供固定的程式,而是通过对笔墨特性的深入解析,引导我理解线条的生命力,墨色的变化如何能够营造出空间的纵深感,色彩的搭配如何能够引发情绪的波动。我尝试着去练习,去体会,每一次落笔,都仿佛在与古人的智慧进行着一次跨越千年的对话。书中关于“构图”的论述,更是让我豁然开朗。那种“虚实相生”、“疏密有致”的理念,让我看到了留白所蕴含的无限可能。它让我明白,画面中的每一个元素,每一个留白,都经过深思熟虑,共同营造出和谐统一的整体。总而言之,这本书是一次对我艺术认知的一次颠覆,它让我看到了中国画的深邃与魅力,也让我对自己的艺术之路有了更清晰的认识。

评分《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》这本书,对我来说,就像是打开了一个埋藏了很久的宝藏,里面闪耀着中国古代绘画智慧的光芒。它不像市面上那些充斥着速成技法的书籍,而是以一种非常沉静、深刻的方式,引导我重新认识中国画的本质。读“桐阴论画”的部分,我最大的感受是,作者不仅仅是在谈论绘画本身,更是在谈论一种人生态度,一种对自然的敬畏,一种对精神世界的追求。他对于“意境”的阐述,让我明白了为什么许多中国画作,即便看似寥寥几笔,却能让人感受到无穷的韵味和深沉的情感。这是一种超越了视觉表象的体验,是一种触及灵魂的共鸣。我开始反思自己过去的创作,那些仅仅停留在模仿和技巧上的努力,似乎都显得有些浮躁和肤浅。这本书引导我去看关注内心的感受,去捕捉生活中的点滴感动,并将这些情感通过笔墨表现出来。而“桐阴画诀”,则像是一位严谨的老师,用其精辟的语言,为我揭示了笔墨的奥秘。它没有给我固定的公式,而是教我如何去理解笔墨的特性,如何让每一笔都充满生命力。书中关于“用笔”、“用墨”的论述,让我明白了线条的力度、墨色的层次感是如何能够描绘出山川的巍峨、花鸟的灵动。我尝试着去练习,去揣摩,每一次的实践,都让我对中国画的理解更加深入一层。那种“计白当黑”、“虚实相生”的构图理念,更是让我看到了留白所蕴含的无限可能。它让我明白,画面中的每一个元素,每一个空白,都是经过深思熟虑的安排,共同营造出和谐统一的整体。总而言之,这本书是一次对我艺术认知的一次颠覆,它让我看到了中国画的深邃与魅力,也让我对自己的艺术之路有了更清晰的认识。

评分初次接触《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》,便被其深邃的内涵所吸引。这套书并非是单纯的绘画技法教程,而是中国古代艺术智慧的结晶,是对绘画精神内核的深刻挖掘。在“桐阴论画”的篇章中,我被作者关于“气韵生动”的论述深深折服。他并未拘泥于表面的形似,而是着重强调了赋予作品生命与活力的“气韵”。这种超越物质的哲学思考,让我意识到,真正的艺术,是能够触动人心、引发共鸣的。它不仅仅是视觉的享受,更是精神的交流。我开始反思自己过去的创作,是否过于追求细节的完美,而忽略了作品内在的精神力量?“桐阴画诀”则如同一位循循善诱的导师,以其精辟的论述,为我揭示了如何通过笔墨来传达“气韵”。它并非直接提供“秘籍”,而是引导我理解笔墨的特性,如何通过线条的刚柔曲直,墨色的浓淡干湿,来营造出作品的意境与神韵。我尝试着按照书中的指导去练习,每一次落笔,都仿佛在与古人的智慧进行着一场跨越时空的对话。那些看似简单的笔触,背后却蕴含着深厚的功力与感悟。书中关于构图的论述,尤其让我受益匪浅。那种“虚实相生”、“计白当黑”的理念,让我明白了留白并非是一种缺失,而是一种包容,一种留给观者想象空间的无限可能。它让我意识到,画面的每一个元素,无论有形无形,都应该为整体的意境服务。这套书,是一次对中国艺术的深度探寻,它不仅提升了我的绘画技巧,更重要的是,它拓宽了我对艺术的认知边界,让我更加热爱并敬畏这份民族瑰宝。

评分翻阅《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》,我仿佛置身于一个由笔墨构建的悠远时空,与古人对话,感悟中国绘画的脉络与精髓。这套书并非流水账式的技法堆砌,也不是简单的图例展示,而是深入剖析了中国绘画的哲学思想与美学原则,其价值之深远,足以让任何一位对中国艺术怀有赤诚之心的读者为之动容。在“桐阴论画”的部分,我被作者对“意境”的阐述深深吸引。他不仅仅是描述画面,更是描绘一种“境界”,一种通过笔墨所传达出来的、超越物质形态的情感与精神。那种“不著一笔,而风神自出”的境界,让我明白了为何许多中国画作看似简单,却能引人入胜,回味无穷。它让我意识到,艺术的最高境界,在于“言外之意”,在于“韵外之致”。这种理念,对我过去仅注重细节描摹的创作方式,无疑是一次深刻的颠覆。我开始思考,如何才能在画面中注入灵魂,让观者在欣赏的同时,也能感受到那份深沉的情感共鸣?而“桐阴画诀”,则像是一位慈祥的师长,循循善诱地引导我掌握描绘“意境”的法门。它并非生硬地传授技巧,而是通过对笔墨特性的精妙解析,揭示了创作的内在规律。我开始领悟到,如何运用不同的笔触来表现不同的质感,如何通过墨色的变化来营造空间的层次与深度,如何用简单的线条勾勒出生命的活力。书中关于“骨法用笔”、“传移模写”的论述,让我看到了古人对绘画严谨的态度和对艺术的极致追求。我尝试着去模仿,去体会,每一次落笔,都仿佛在与古人的灵魂交流。那些看似简单的线条,背后蕴含的却是数十年甚至一生的功力。读完这本书,我才真正理解了“师造化”的真正含义,明白绘画不仅仅是模仿,更是通过对自然的观察和感悟,提炼出最能代表其精神的神韵。这套书,是一次精神的洗礼,一次对艺术本质的深度探索,它将永远是我艺术道路上的一盏明灯,指引我不断前行。

评分《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》这本书,在我手中翻开,如同打开了一扇通往中国艺术殿堂的古老木门。它不是那种让你一眼就能看穿其全部的浅显读物,而是一本需要你沉下心来,细细品味,反复咀嚼的宝藏。在“桐阴论画”中,我被作者对“笔墨”的理解深深震撼。他所谈论的笔墨,并非仅仅是工具,而是承载着情感、思想、乃至宇宙万物的载体。他对于“皴法”的阐释,让我明白了为何古人的山水画,能够拥有如此丰富而细腻的肌理,仿佛真的能够触摸到岩石的粗糙,山峦的厚重。这种对笔墨精神性的挖掘,让我对自己的绘画有了全新的认识。我开始意识到,笔墨的运用,不仅仅是为了描绘物象,更是为了表达内心的情感与对自然的感悟。而“桐阴画诀”,则像是为我提供了一套探索笔墨奥秘的地图。它并非直接给予固定的程式,而是通过对各种绘画元素的精妙分析,引导我理解线条的生命力,墨色的变化如何能够营造出空间的纵深感,色彩的搭配如何能够引发情绪的波动。我尝试着去临摹,去体悟,每一次的练习,都像是在与古人的智慧进行着一场无声的交流。书中关于“构图”的论述,更是让我豁然开朗。那种“以形写神”、“得其神而形不似”的理念,让我明白了中国画的真正精髓所在。它不是对自然的机械复制,而是对自然精神的提炼与升华。这套书,是一次对我艺术观念的彻底颠覆,它让我看到了中国画的博大精深,也让我对艺术的追求有了更深的理解和更坚定的方向。

评分初次捧读《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》,便被其蕴含的深厚艺术底蕴所吸引。这本书并非简单的技法堆砌,而是对中国画精神内核的深刻挖掘与阐释。在“桐阴论画”的部分,我被作者对“意境”的论述所深深折服。他并未拘泥于表面的形似,而是着力强调了赋予作品生命与活力的“意境”。这种超越物质的哲学思考,让我意识到,真正的艺术,是能够触动人心、引发共鸣的。它不仅仅是视觉的享受,更是精神的交流。我开始反思自己过去的创作,是否过于追求细节的完美,而忽略了作品内在的精神力量?“桐阴画诀”则如同一位循循善诱的导师,以其精辟的论述,为我揭示了如何通过笔墨来传达“意境”。它并非直接提供“秘籍”,而是引导我理解笔墨的特性,如何通过线条的刚柔曲直,墨色的浓淡干湿,来营造出作品的意境与神韵。我尝试着按照书中的指导去练习,每一次落笔,都仿佛在与古人的智慧进行着一场跨越时空的对话。那些看似简单的笔触,背后却蕴含着深厚的功力与感悟。书中关于构图的论述,尤其让我受益匪浅。那种“虚实相生”、“计白当黑”的理念,让我明白了留白并非是一种缺失,而是一种包容,一种留给观者想象空间的无限可能。它让我意识到,画面的每一个元素,无论是笔墨的浓淡,还是线条的曲直,都应该为整体的意境服务。这套书,是一次对中国艺术的深度探寻,它不仅提升了我的绘画技艺,更重要的是,它拓宽了我对艺术的认知边界,让我更加热爱并敬畏这份民族瑰宝。

评分《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》对我而言,是一场关于中国艺术的深度对话,一次穿越时空的思想碰撞。这本书所蕴含的,远不止于绘画技巧的传授,更是一种对艺术生命力、对民族精神的深刻解读。从“桐阴论画”的篇章中,我被作者对“神韵”的追求所深深打动。他没有停留于对“形”的拘泥,而是将目光投向了那无形的“神”,那种赋予作品生命与灵气的关键所在。他关于“气韵生动”的阐释,如同一道曙光,照亮了我过去对绘画的浅薄认识。我曾一度认为,精湛的技艺便是艺术的全部,然而这本书告诉我,真正的艺术,源于内心的感受,源于对生命本真的体悟,并最终通过笔墨得以升华。这种“画外之画”,这种“弦外之音”,才是中国画独有的魅力所在。我开始重新审视自己过往的作品,那些只注重形似,缺乏神韵的画作,显得多么苍白无力。而“桐阴画诀”,则如同一位经验丰富的导师,用其深邃的智慧,为我指明了通往“神韵”之路。它并非提供廉价的“秘诀”,而是通过对笔墨的精妙解析,揭示了如何才能让线条充满生命,如何让色彩富有情感,如何让构图蕴含哲思。书中关于“用墨之道”的阐述,让我明白,墨的浓淡干湿,并非简单的色彩堆砌,而是能够描绘出万千气象的灵动之笔。我尝试着去实践,去体会,每一次落笔,都仿佛在与古人的智慧进行着一场跨越千年的对话。这种学习过程,充满挑战,却也带来了前所未有的满足感。它让我意识到,中国画的博大精深,并非一日之功,而是需要持之以恒的钻研与感悟。这本书,不仅是对我绘画技艺的提升,更是对我人生境界的一次升华,让我更加深刻地理解了中国艺术的独特魅力与永恒价值。

评分初拿到这套《中国艺术文献丛刊:桐阴论画·桐阴画诀》,就仿佛打开了一扇尘封已久的窗,窥见了中国古代绘画理论的精髓。这本书并非是那种让你读起来轻松愉悦、情节跌宕起伏的小说,也不是那种直接提供“秘籍”让你立刻技惊四座的画谱。相反,它更像是一位博学的老者,娓娓道来,用深邃的智慧和细腻的笔触,勾勒出中国画的灵魂所在。从“桐阴论画”中,我感受到的是一种超越技法的精神追求。作者对笔墨的讲究,对意境的阐述,无不体现出对艺术本体的深刻洞察。他谈论的不仅仅是“怎么画”,更是“为何要画”,以及“画什么”才能触动人心。那些关于“神似”与“形似”的辨析,关于“气韵生动”的解读,如同一盏盏明灯,照亮了我对绘画理解的迷茫之处。我开始重新审视自己过去的创作,那些停留在表面的技巧,那些浮于表面的色彩,似乎都显得有些空洞。这本书引导我将目光投向内心,去体察自然,去感悟生活,去捕捉那些转瞬即逝的情感,并试图用笔墨将其凝固。而“桐阴画诀”则像是更为具体的操作指南,虽然语言古朴,但其精辟的论述却能直击要害。它没有直接给出固定的程式,而是提供了一种思考画理、掌握规律的方法。我尝试着按照书中的一些指导去练习,虽然过程颇为艰辛,需要反复揣摩,但每一次的尝试,都让我对笔墨的特性有了更深的理解。墨的浓淡干湿,线的刚柔曲直,如何在纸上表现出山川的巍峨,花鸟的灵动,这一切都变得不再是神秘莫测。我尤其喜欢书中关于构图的论述,那种“计白当黑”、“虚实相生”的理念,让我明白,留白并非是画布的空白,而是承载无限想象的空间。它让我意识到,画面中的每一个元素,每一个留白,都必须经过深思熟虑,才能共同营造出和谐统一的整体。读罢此书,我对中国画的认识,已经从一个初学者的好奇,升华为一种对民族艺术瑰宝的敬畏和热爱。它不仅仅是一本书,更是一次心灵的洗礼,一次对艺术真谛的追寻。

评分读是源于兴趣,有一句话说的好:“阅读不能改变人生的长度,但它可以改变人生的宽度。”正是这种兴趣的阅读,让我的生活丰富多彩。 读书已经成为我的一种习惯,小学时最爱做的事情,就是看各种各样的“闲书”,从爸爸妈妈给订阅的儿童杂志,到一些文学名著,我都照单全收。即使是上中学以后,也是依然爱读书,也要在繁忙间隙让自己的心灵得到些许的休憩。拿起一本喜爱的书籍,就好像随手推开一扇窗户,欣赏窗外美丽的风景。这风景或粗犷豪放,或细腻委婉,或雄伟磅礴,或感人肺腑,令我浑然忘却了学习中的烦恼与不快,仿佛排徊在青山绿水之间,呼吸着新鲜的空气,挥着思想的翅膀,感受着生命的美好。 捧一帧书册,看史事五千;品一壶清茗,行通途八百。无须走马塞上,你便可看楚汉交兵;无须程门立雪,你便可听师长之谆谆教诲。莘莘学子,自幼苦读经书,不惜为此头悬梁,锥刺骨,为的是什么,就是充实自己的知识体系,而这最根本的途径就是“开卷”。曹雪芹“披阅十载,增删五次”,方成“红楼巨著”;纪晓岚“饱览群书,徜徉书海”,方得“天下第一才子”称号……他们都是从“开卷”那里得到了最大的益处。 初读好书,如获良友;重读好书,如逢故知。书,可以使我们增长见识,不出门便可知天下事。书,可以提高我们的阅读能力和写作水平。书,可以使我们变得有修养。书,还可使我们在竞争激烈的社会上立于不败之地……其实读书的好处有很多,就等着有心人去慢慢发现。 同书一样,报纸上形形色色的消息,五花八门的知识,都像磁铁般吸引着人们。世界天天在变化,社会天天在发展,新人新事新科技层出不穷。这样,报纸就天天有新内容,每天都会给你新的启发,新的感受。忠实的读者因经常读报,不仅乐趣无穷,而且开阔了视野,陶冶了性情,有的人因此而走上了成功之路。毫无疑问,报纸是千百万人终身的良师和益友。 读书好,好读书,读好书;勤读报,会读报,你就会和大千世界息息相通。这样的好机会,我们从小就因该抓住;这样的好习惯,我们从小就因该养成。[BJTJ],买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。

评分《桐阴论画》凡三编,共计七卷。全书记明季至道光间画家三百六十余人,就其所见画迹,以大家、名家及逸、神、妙、能四品对画家进行评点,影响深远。今人论及明清画家,多引秦氏评语。《桐阴画诀》二卷,乃秦氏取前人之说修订而成,专论山水画法,自执笔至点苔之法等多有论述,足为后学津梁。书末附有《论赏鉴》,阐述书画鉴藏门径,颇具精义。

评分相当不错的书,先买了后期再慢慢看

评分在书店看上了这本书一直想买可惜太贵又不打折,回家决定上京东看看,果然有折扣。毫不犹豫的买下了,京东速度果然非常快的,从配货到送货也很具体,快递非常好,很快收到书了。书的封套非常精致推荐大家购买。 打开书本,书装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。

评分很不错的一本书,值得收藏。

评分秦祖永是清代画家、绘画理论家,他的画论中关于“逸”的思想富有创见,他将“逸”同许多字联系起来,形成关于“逸”的不同词汇,指出了“逸”的各种审美形态,是他在传统文人画理论上的大胆实践。 本文试就秦祖永绘画思想中关于“逸”的思想作重点研究,采取分类、统计、比较分析、归纳等多种方法,在探寻“逸”的历史渊源中,从情感、笔墨、韵味、风格形态四方面对“逸”的不同面目作全面考察,加以具体生动的阐释,并将这些观点进行系统的总结和研究,使之纳入到一个体系当中,揭示出“逸”的审美内涵。这是对“逸”的认识的充实和开扩。秦祖永在(桐阴画诀)中多次论到”逸气”;逸气是文人画家在作品中流羹的思想惰惊。传统的青绿水画发展演变中在画面意境和表现手法上加人夏多的文人画意味,他要求青绿设色“贵有逸气,方不板滞”也是文人画所追求的艺术风格。

评分怎么说呢,这套浙江人民美术出版社出版的《中国艺术文献丛书》,质量个人认为是可以的,但是价格高得有点过分……因为个人爱好的原因,书法美术一直伴随着走过来,所以只有咬牙买了二、三十种!我想,对个人的艺术修养肯定大有裨益,一定的!

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分好书好书好书好书好书好书好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![逼真动物素描技巧 [Draw Realistic Animals] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11978120/577638f4Ned0ee1f0.jpg)