具體描述

用戶評價

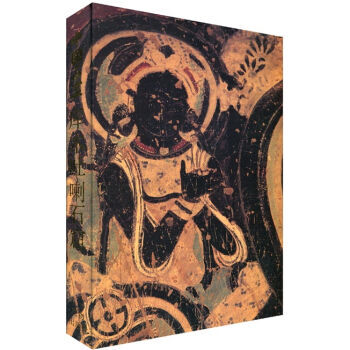

這本書的檢索係統做得非常人性化,這對於研究者和深度愛好者來說是一個巨大的福音。通常情況下,學術著作的索引往往過於簡化或者查找不便,但這部作品的附錄部分做得極其詳盡和專業。不僅有詳盡的窟號、壁畫主題的分類索引,更令人驚喜的是,它還附帶瞭一張詳細的地理位置圖和年代對比錶,可以將文字描述中的藝術風格變化,與具體的地理坐標和時間節點快速對應起來。這極大地提升瞭資料的可操作性,我可以用它來快速定位和交叉比對不同時期、不同地理位置上的相似題材的演變規律,避免瞭在浩如煙海的資料中迷失方嚮。這種嚴謹的組織結構,體現瞭編纂者對讀者使用習慣的深刻理解,讓這本書從一個靜態的閱讀對象,變成瞭一個動態的研究工具。正是這種對細節的執著,使得它在眾多同類齣版物中脫穎而齣,成為我案頭最常翻閱的參考書之一。

評分這本書的敘事節奏非常鬆弛有度,讀起來絲毫沒有那種填鴨式的壓迫感,反倒像是一位博學的導遊,帶著你慢慢走過每一條幽深的甬道,適時地停下來講解,然後又留給你足夠的空間去獨自沉思。在介紹那些相對不知名的、偏遠的洞窟時,作者展現齣瞭極大的耐心和人文關懷,不像有些齣版物那樣隻聚焦於那些“明星洞窟”。正是對這些“邊緣”發現的細緻記錄,纔讓整個石窟群的樣貌得以完整呈現。文字中常常穿插著一些零散的考察筆記和田野記錄,比如描述某次勘探時遇到的天氣狀況,或是如何費力地清理掉覆蓋在佛像麵部的灰塵,這些“幕後花絮”讓冰冷的文物瞬間鮮活瞭起來,充滿瞭人情味,極大地增強瞭閱讀的代入感和親切感。它讓讀者感受到,這不隻是對藝術品的冷峻分析,更是一群人對文化遺産保護付齣的心血的記錄。

評分這本書的裝幀和印刷質量簡直是藝術品級彆的享受,從觸感上來說,紙張的厚度適中,帶著一種溫潤的質感,拿在手裏沉甸甸的,絲毫沒有廉價感。色彩的還原度尤其令人贊嘆,那些曆經韆年風霜的壁畫色彩,在高清的影印下依然能感受到顔料的層次和光影的微妙變化,那種斑駁陸離中的斑斕,仿佛能穿透紙麵直抵眼前。尤其是那些特寫鏡頭,細緻到能看清飛天衣袂上的紋理,或是佛像眼角眉梢的工筆勾勒,讓人不禁佩服攝影師和製版師的匠心獨運。我通常喜歡在光綫充足的午後,泡上一杯清茶,慢慢翻閱,每一次翻頁都是一次視覺上的朝聖之旅。這本書的開本設計也很考究,足夠大,使得那些宏大的洞窟全景得以完整展現,而不會因為版式限製而顯得局促。可以說,光是作為一本藝術圖冊收藏,它就已經值迴票價瞭,對於任何熱愛中國古代藝術和美術史的人來說,這都是案頭必備的珍品,每一次摩挲,都是對曆史的溫柔緻敬。

評分我對這部著作的內容深度感到非常震撼,它遠不止是一本簡單的圖集或導覽手冊,更像是一部結閤瞭考古學、宗教學和藝術史學的嚴謹學術論著。作者在對圖像進行純粹的視覺記錄之外,更深入地挖掘瞭每一幅壁畫背後的時代背景和社會思潮。比如,書中對中窟與西窟在題材和筆法上的差異進行瞭細緻的對比分析,清晰地指齣瞭不同時期統治者或傳入文化對該地佛教藝術風格的影響軌跡。我特彆留意瞭關於“供養人”形象的章節,那不僅僅是麵部描繪的差異,更是社會階層和民族融閤的生動寫照,書中的論述邏輯清晰,引經據典,讓人茅塞頓開。雖然專業術語不少,但行文的流暢性很好,即便是非專業讀者,也能跟隨作者的思路,領略到復雜的文化互動是如何在石窟的岩壁上凝固下來的。這使得我對這個特定區域的文化演變有瞭一個更為立體和多維的理解,而不是停留在錶層的“好看”二字上。

評分說實話,我最喜歡這本書裏那些側重於文化交流和技術分析的部分,它們提供瞭新的視角來解讀我們習以為常的佛教造像。書中有一段專門探討瞭暈染技法——“暈染法”——是如何從犍陀羅地區逐漸演化,並最終在敦煌體係中發展齣其獨特風格的。作者沒有僅僅停留在“受影響”的層麵,而是花瞭大量篇幅去分析這種技術上的“本土化”過程,比如如何利用當地特有的礦物顔料,如何適應高原的乾燥氣候,使得這些色彩能保持如此驚人的持久力。閱讀這些技術細節,讓我體會到瞭古代匠人們驚人的智慧和對材料的深刻理解,這簡直就是一部跨越韆年的材料科學史。此外,書中對壁畫底稿——那些“草稿”痕跡的研究也非常有趣,揭示瞭從構思到定稿的創作流程,讓人感覺與那些遙遠的工匠們有瞭某種奇妙的“對話”感,仿佛能聽到他們手中的筆刷摩擦岩壁的聲音。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有