具体描述

内容简介

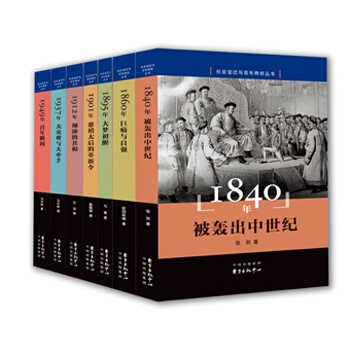

中华民族是勤劳智慧的民族,我们用辛勤的双手,创造了世界公认的灿烂的古代文明,曾长期领先于世界。然而从明朝后期开始,封建社会逐步走向衰落,资本主义成为新的潮流。闭关锁国的政策,阻碍了中外交流,使中国与世隔绝,逐渐落后于世界。落后就要挨打,自鸦片战争开始,帝国主义列强纷纷踏上了中华大地大肆地烧、杀、抢、掠。中国近代史既是外国列强侵华的屈辱史,更是中华民族反抗外国侵略的抗争史和探索救国救民道路的探索史;既是中国沦为半殖民地半封建社会的历史,也是中国追随世界历史潮流,走向近代化的历史。

中华民族自1840年首次鸦片战争失败被迫打开国门以来,历经109年的艰难转折,由一个闭关自守的满清皇朝转变为一个以人民当家作主的全新的共和国,这其中既有她的必然性,也有她的偶然性,《社会变迁与百年转折丛书》在叙述这段“人世之剧变至异”的历史的时候,也试着去诠释这段历史的前因后果。

《1840年:被轰出中世纪》首次鸦片战争,战败的中国不自觉地开启了中国社会的近代化历程;对中国而言,鸦片战争成为一块界碑,铭刻了古老中国在枪炮逼迫下走入近代的屈辱、彷徨和困惑。

《1860年:巨痛与自强》以火烧圆明园和割让香港为标志的第二次鸦片战争的失败,给中国人以创痛,中国走上了“借法自强”的探索之路,“中学为体,西学为用”的洋务运动从根本上无法改变中国积贫积弱的局面。直到今天,这段历史带给我们的伤口依然隐隐作痛。曾经自尊得近乎自大的民族,由此在100多年的时间里自卑得近乎迷失了自己。中华民族开始了漫长的寻找,寻找失去的尊严,寻找在世界的位置,寻找复兴的道路,也寻找着未来。

《1895年:大梦初醒》甲午年的黄海海战惨败后,和比战难。李鸿章奉命和谈,受尽屈辱签下了震惊中外的《马关条约》,客观上刺激了中华民族的真正觉醒,也由此催生了从借法自强到立法自强的转变。120多年后,再回首中日之间的那场战争,触碰的是中国人百年来内心深处的创伤,但痛楚、耻辱、愤怒、遗憾之外,还应有更多的思考……历史不能假设,但可能会重演。

《1901年:慈禧太后的革新令》随着八国联军的兵犯北京,以慈禧太后为代表的朝廷深刻认识到革新的重要性,在百日维新被镇压的三年后,提出了更为激进的新政,洋务运动由物质层面向制度层面推进。这也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步,它以自身覆灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了更好的条件。

《1912年:颠沛的共和》由武昌的革命党人打响一枪的辛亥革命,埋葬千年帝制,由此也开创了共和的新纪元和新旧矛盾急剧冲突的乱象。辛亥革命是20世纪的首次历史性巨变,它的丰功伟绩昭示一代又一代中华儿女,在探索富民强国的道路上贡献自己的智慧和力量。

《1937年:大灾难与大牵手》八年的抗日战争,给中华民族带来了苦难深重的同时,也唤醒了中国人的民族意识,民族独立、民族解放、民族自立成为最后战胜日本侵略者的精神动力。这是中国近代史上一次全民族反对外敌入侵又取得完全胜利的民族解放运动,洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱,重新确立了中国在世界上的大国地位,成为世界反法西斯战争的四大国之一和联合国常任理事国之一,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。经历了战争的人们,更加懂得和平的宝贵。70年后,我们纪念抗日战争的胜利,就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

《1949年:百年瞬间》经过四年的国共内战,新中国成立,废除一切强加在中国人头上的不平等条约,千疮百孔的旧中国嬗变为新中国,历尽劫难的中华民族获得了新生,从此中国开始了现代化进程。

近代以来,中华民族遭受的苦难之重,付出的牺牲之大,在世界历史上都是罕见了。但是,中国人民从不屈服,不断奋起抗争,终于掌握了自己的命运,开始了建设自己国家的伟大进程。

作者简介

张剑,1969年生,四川宣汉人。历史学博士,现为上海社会科学院历史研究所研究员。主要从事中国近代科学与社会变迁研究,对中国近代史、上海史、中国近代农学发展、中西文化交流等也有涉猎。著有《科学社团在近代中国的命运——以中国科学社为中心》、《中国近代科学与科学体制化》;在《自然科学史研究》、《中国科技史》、《近代史研究》等刊物发表论文60余篇。目录

《1840年被轰出中世纪》:总序 窒迫下的近代化

引子

第一章 急剧变化的世界

一 民族国家的形成与演化

二 科学革命与工业革命

三 殖民统治与全球贸易

第二章 相对停滞的帝国

一 太平盛世不再

二 闭关自守依旧

三 行商制度与广州贸易体系

第三章 两个世界的碰撞

一 东印度公司与中英贸易

二 马戛尔尼使团与阿美士德使团

三 从"健康饮料"茶叶到"毒品"鸦片

四 鸦片灾难与中英矛盾再起

第四章 禁烟与战争

一 林则徐在行动

二 英国出兵

三 蒸汽的胜利

第五章 战争众生相

一 道光皇帝与他的钦差大臣们

二 统兵作战的文臣武将

三 多灾多难的士兵与百姓

第六章 条约的伤害

一 条约体系的初步形成

二 割让香港

三 五口通商的悲喜剧

第七章 洋人、洋货与经济格局隐形变动

一 接踵而至的洋人

二 洋器与洋货

三 经济格局隐形变动

第八章 西学东渐的起步

一 西书翻译与传布

二 新闻报刊的初创

三 教会学校与新教育

第九章 睁眼看世界与昏昏睡去

一 师夷之长技以制夷

二 众生的昏睡

三 海疆之外患与内陆之内忧

精彩书摘

《1840年被轰出中世纪》:百年战争中,英国议会发展成为一个常设机构,并且有上议院和下议院之分。上议院代表出身高贵的贵族和高级教士,下议院则由来自地方的骑士或贵族代表组成。因战争对经济的依赖,下议院抓住这一点,提升了它的政治地位,甚至有权批准或拒绝所有新的税收。百年战争让英国“退出了欧洲”,回到了大不列颠,从此它只能按照民族和地域的原则行事,从而为组建民族国家设置了方向。1455至1485年间爆发的国内两个贵族家庭之间的30年玫瑰战争,消灭了封建领地的军事贵族,也就消除了组建民族国家的最大障碍。“从这个时候起,英国就非常幸运:他每走一步,都走在正确的方向上,而且是不知不觉就走过去的”。

当历史走过中世纪来到近代,英国已经成为君主制民族国家。在这个过程中,英语、国立大学和国家教会都有不可小觑的作用。当英国出席1414至1417年的康斯坦茨宗教会议时,代表团宣称:“无论人们把国家理解为由于血缘关系和习惯上的统一或语言特点(国家在民法和神法上最可靠而积极的标志和实质)而与其他民族区别开来……或是把国家按其应被理解的那样理解为与法国同等的领土,英格兰都是一个真正的国家……”1500年左右,一个在英国的意大利人报道说,“英格兰极爱他们自己和属于他们的一切。他们认为除了他们自己以外就没有别人,除了英格兰以外就没有别的世界”。当他们见到一位漂亮的外国人时便说,“他长得像个英格兰人”、“可惜他不是英格兰人”。

法国在百年战争也进一步加强了民族国家的意识。到1500年,西欧大地无论是英格兰、法兰西,还是葡萄牙、西班牙,都实现了对国家教会的统治,并建立起高效运转的君王统一国家的行政机器与网络,出现了真正的君主制民族国家。当君主制国家的专制王权政策与国家发展一致时,王权将随同国家发展一起提升,当专制王权历史使命完成后,君主便与民族逐渐分离,专制制度不再保护民族的利益,这时只有克服专制王权,国家才能继续前进。17世纪中叶,一位英国思想家说到君主专制制度时曾指出:正像一个人到了一定的时候必然会死亡一样,君主专制政体到了一定的时候,也必然会崩溃的。

告别专制:英国革命与法国革命

1625年3月27日,查理一世登位,全英格兰都欢呼雀跃,他们迎来了一位新王,他的私生活无可指责,是一个高尚的绅士、一个最好的主人、最好的朋友、最好的丈夫、最好的父亲。“他天生性格和善,没有恶习,他曾经游历外国,他受过议会的教育,因此前途是大有希望”,他们对改善君民之间的关系充满希冀,因为他们已经受够了詹姆斯一世。

当时,欧洲大陆的君权已经变成了绝对的专制,无论是法兰西、西班牙,还是德意志的大小联邦,王权已经全面压制了贵族,而且不再保护平民的自由。詹姆斯一世更是“王权至上”论者,他强调国王是上帝的代表,“是国王创造法律,而不是法律创造国王”。由选举产生的议会下院,新贵族和大资产阶级代表已占有大量席位,国王与议会之间矛盾急剧上升。

然而,查理一世并不像英格兰人民想象的那样,他“冷如冰霜、谨小慎微、落落寡合和反复无常”,意志薄弱,办事优柔寡断,但又充满自信,认为自己无需向人民解释自己的行为与行动,是一个“用行动代替语言,独断独行的国王”。他1629年宣布解散议会,完全抛开议会进行统治。但因苏格兰战争经费的需要,不得不于1640年4月召开国会。但议会不仅不遂国王之愿,反而对国王的11年来无议会统治进行强烈抨击。查理一世一怒之下又解散了国会,这更激起了人民的愤怒与反抗。1641年11月,议会通过了对国王的《大抗议》,重申议会下院要掌握税收、拨款等财政决定权,要求国王只能按议会的选择任命官员。《大抗议》意味着内阁与议会一致,对议会负责,而不是对国王负责,影影绰绰显露出要建立责任内阁制的趋向。查理一世自然不能接受议会的要求,准备武力反抗,带兵逮捕议员不成,出走伦敦到支持他的约克城,聚集力量以反抗议会,内战爆发。

内战中,资产阶级、新贵族以及一切反封建的劳动阶层都站在议会一边,在经济比较发达的东南部地区议会得到了相当广泛的支持。1646年7月,议会取得胜利,查理一世被囚禁。1649年1月30日,查理一世被处死。据目击者回忆:刀起头落,数千围观者,发出同一声叹息,令人震撼。

……

前言/序言

用户评价

对我而言,一部真正有价值的历史著作,必须能提供一套全新的、可供操作的分析工具箱,而不是仅仅对既有事实进行重新编排。我最近非常推崇的方法论是“数字人文”在文化史领域的应用。我正在看一篇关于19世纪欧洲文学作品中“焦虑”一词使用频率变迁的定量分析研究。研究者利用大型语料库,清晰地描绘出了公众情绪如何随着技术进步和信息爆炸而逐渐饱和、紧张的轨迹。这种对文本进行切割、量化和可视化处理的能力,提供了一种冷峻而客观的视角,能够规避掉传统史学中常见的叙事偏见和情感投射。它让历史研究从“发生了什么”的描述,升级到了“是如何被构建和感受的”的探究。这套关于百年转折的丛书,如果能更深入地结合当代数据科学和复杂的因果推理模型,而非停留在传统的叙事和描述层面,那才真正算得上是面向未来的史学巨著。我对那种能揭示隐藏在历史事件背后的深层结构性力量的定量研究,抱有无尽的兴趣。

评分这套《社会变迁与百年转折丛书(1840年-1949年 套装共7册)》的介绍让我眼前一亮,但作为一名热衷于更宏大叙事和跨学科探讨的读者,我首先关注的是那些描摹人类文明整体脉络的巨著。我最近沉迷于一本探讨全球思想史的著作,它雄心勃勃地试图梳理自启蒙运动以来,人类核心价值观念是如何在全球范围内发生碰撞、融合与重构的。那本书的叙事角度极为开阔,从欧洲的哲学思辨到亚洲的本土回应,它不再局限于单一国家的政治经济周期,而是将视角拉升到“人类心智的共同演进”这一层面。比如,它深入分析了功利主义思潮如何不经意间渗透进了殖民地教育体系的底层逻辑,以及这种看似无害的理念,如何在潜移默化中改变了地方精英的知识结构和治理想象。读完后,我感到自己对任何特定时期的历史事件都有了一种更深层次的理解——所有的国内动荡,最终都可以被放置在一个更广阔的“人类认知转型期”的背景下去审视。这套书固然聚焦于中国近代,但它让我更渴望那种能够穿透民族国家边界,探讨人类共同命运的史诗级作品。那本思想史的作者在处理复杂议题时所展现出的那种游刃有余的思辨能力,是我在寻找下一本常读佳作时,最为看重的特质。

评分我最近对非线性动力学在历史预测中的应用非常着迷。我关注的焦点是那些讲述“黑天鹅事件”如何从系统边缘突然爆发,并彻底改变既有秩序的理论。我正在阅读一本关于气候变化与文明衰落的跨学科著作,它用复杂的数学模型来解释,当一个生态系统或社会系统积累了超过某个临界阈值的压力时,系统会如何瞬间失稳,进入一个完全不可预测的新状态。这种研究的魅力在于其普适性——它将从古罗马的崩溃到现代金融危机的爆发,置于同一套物理学原理下进行考察。历史不再是一连串的线性发展,而是充满了奇点、突变和蝴蝶效应的复杂网络。因此,我对仅仅停留在1840到1949这个特定历史窗口的深度挖掘,保持着一种审慎的态度。我更想知道的是,支撑这个特定时期转折的那些“临界条件”与更宏大的、跨越数千年的文明演化规律之间,究竟存在着怎样的共振与差异。那本探讨系统失稳的书,让我学会了从“变化的速度”而非“变化的内容”去判断历史的走向。

评分我最近刚读完一本关于城市生态学与空间叙事的非虚构作品,它完全颠覆了我对“城市发展”的传统理解。这本书的重点不在于政治权力如何更迭,也不在于经济制度如何转换,而是聚焦于城市空间本身是如何作为一种“活的文本”,记录了人类社会最微妙的权力分配和情感流动。作者采用了高度个人化的观察视角,比如,通过追踪一条老街区内不同时期建筑材料的更迭,来解读财富的积累与流失,或者通过分析不同阶层社区对公共绿地的使用习惯差异,来揭示隐藏的社会隔离现象。其中关于“记忆的物理载体”那一部分尤其震撼,它描述了当一个城市为了现代化进程而拆除旧有街区时,同时被埋葬的不仅是砖瓦,更是无数个体的集体无意识结构。我总觉得,历史研究如果能更多地吸收这种“具身性”和“微观物质性”的分析方法,将会变得更加鲜活和触动人心。相较之下,专注于政治军事或经济政策变迁的丛书,或许在宏观层面足够详尽,但在捕捉到社会肌理的呼吸声方面,可能会显得有些力不从心。我更期待那些能够带我“走进”历史现场,通过感官去体验变迁的作品。

评分对于文学和艺术史的爱好者来说,我们对历史的感知往往是通过那些极具感染力的个体叙事和美学表达来完成的。我最近沉浸在一部关于20世纪初期先锋派艺术运动如何挑战既有感官秩序的传记中。这本书的叙事方式本身就充满了蒙太奇和断裂感,它通过大量艺术家的私人信件、未完成的草稿和激进的宣言,来重构那个时代知识分子精神世界的剧烈动荡。与政治经济史的宏大叙事不同,它关注的是人们如何试图用全新的色彩、音符和文字结构,来表达对旧有世界的彻底决裂。对我来说,历史的“转折”不仅仅是政权或制度的更替,更是人类感受世界的方式的根本性重塑。我更希望看到,在探讨1840-1949年间的社会变迁时,能够有足够的篇幅去解析当时涌现的文学流派、戏剧革新以及视觉艺术的突破,因为正是这些最敏感的神经末梢,首先捕捉到了时代的病症和未来的脉搏。那本关于先锋艺术的书,让我相信,最深刻的历史变革往往先以一种不和谐的旋律出现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有