具体描述

商品参数

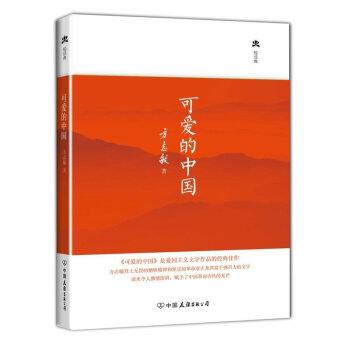

书 名:轻经典:可爱的中国(精装典藏版)

作 者:方志敏 著

I S B N :9787505734166

出 版 社:中国友谊出版公司

出版时间:2014年10月 第1版

印刷时间:2014年10月1日 第1次印刷

字 数:147000字

页 数:201页

开 本:32 开

包 装:精 装

重 量: g

* 价:25.00元

编辑推荐

《可爱的中国》是爱国主义文学作品的经典佳作

方志敏烈士无畏的牺牲精神和坚定的革命意志及其富于感召力的文字,读来令人激情澎湃,赋予了中国革命诗性的光芒

目录

方志敏自述

我从事革命斗争的略述

我们临死以前的话

在狱致全体同志书

可爱的中国

死!

清贫

给某夫妇的信

狱中纪实

给党中央的信

赣东北苏维埃创立的历史

记胡海、娄梦侠、谢名仁三同志的死

遗信

内容推荐

在国民党监狱中被囚禁约半年时间里,面对敌人的各种威逼和诱降,方志敏大义凛然,坚贞不屈,生命不息战斗不止,体现了共产党人的革命气节和崇高风范。

在狱中,他写下了《我从事革命斗争的略述》《狱中纪实》《可爱的中国》《清贫》等重要文著,这些不朽的篇章,成为爱国主义的千古绝唱,成为中国共产党和中华民族宝贵的精神财富。

作者简介

方志敏(1899—1935),江西省弋阳县人。1924年加入中国共产党,参与江西省的中国共产党、共青团组织的创建,曾任江西省农民协会秘书长、主席。1934年11月率领红军抗日先遣队北上抗日。1935年1月在与国民党作战时因叛徒出卖被捕,囚于南昌。在狱中,他写下了《可爱的中国》、《清贫》等不朽的文章,成为爱国主义的千古绝唱。1935年8月6日在南昌英勇就义。

用户评价

我发现最近市面上很多畅销的历史普及读物,为了追求传播速度和轻松感,常常将复杂的历史事件过度简化为英雄传记或朝代兴衰的线性叙事,读起来虽然轻松愉快,但总觉得少了点什么,像是一道味道纯正但营养单一的甜点。我更偏爱那种深入挖掘社会肌理和微观个体命运的史学作品。比如,有一本关于某个特定历史时期日常生活变迁的专著,它完全避开了宏大的政治斗争,而是将笔墨聚焦于普通商贩的税负变化、底层女性的婚姻习俗乃至某一地区流行病的传播路径。作者运用了大量的档案材料和口述史料,以极其细腻的笔触描绘出当时人们的喜怒哀乐和生存困境。通过这些“小切口”,历史的整体图景反而变得更加立体和真实可感。它让我明白,历史不是冰冷的石碑,而是由无数个鲜活、挣扎的生命构建起来的复杂生态系统。阅读此类书籍,你感受到的不是历史的“结论”,而是历史本身的“过程”——那种泥土的芬芳、生活的艰辛以及在重压之下人性微弱而坚韧的光芒。

评分我最近沉迷于一本关于古代哲学思辨的译著,那本书的文字风格极其凝练,简直就是思想的压缩饼干,读起来需要极高的专注度和耐心。作者在论证核心观点时,逻辑链条严密得像是精密的机械结构,每一个段落的推进都仿佛是水到渠成的必然结果,很少使用华丽辞藻来修饰,所有的力量都集中在思想的穿透力上。初读时,你会感到有些晦涩,仿佛隔着一层毛玻璃在看世界,每一个概念的引入都需要反复咀嚼,甚至需要借助辅助注释才能完全理解其深层含义。然而,一旦捕捉到作者搭建的思维框架,那种豁然开朗的快感是无与伦比的。它强迫你慢下来,去审视自己习以为常的认知盲区。这本书的魅力就在于它的“反潮流”——它不迎合碎片化阅读的时代趋势,而是要求读者全身心地投入到一场漫长而深刻的智力对话中去。读完一个章节,我常常需要合上书本,走到窗边静静地站立几分钟,消化那些沉甸甸的命题,感觉自己的思维方式都被这本“硬核”的作品重塑和打磨了一遍,这种思维上的“锻炼感”是许多轻松读物无法给予的。

评分最近重温了一部上世纪八十年代创作的批判现实主义小说,它的叙事手法非常独特,充满了后现代主义的实验色彩。小说的主人公并非一个固定的个体,而是由多个视角、多重身份的“影子”交织而成,作者频繁地采用意识流的手法,让时间线索和空间背景不断地跳跃、模糊,甚至在关键情节处会故意设置叙事空白,留下巨大的解读空间给读者。这种写法对读者的理解力提出了极高的要求,你必须习惯于在混乱和不确定性中寻找潜在的秩序。比如,书中有一段关于童年记忆的回溯,它被拆解成了无数个片段,穿插在成年角色的独白和一连串无关紧要的日常琐事中,直到最后一刻,这些碎片才勉强拼凑出一个令人心碎的真相。这种叙事上的“不友好”恰恰是其艺术成就的体现,它模拟了人类记忆的不可靠性和创伤的内在破碎性。读完后,你不会得到一个简单的道德结论,而是被抛入一片广阔的灰色地带,让你自己去面对人性的复杂与社会的结构性矛盾,是一种极具挑战性和回味价值的阅读体验。

评分这本书的装帧设计简直是教科书级别的典范!首先,拿到手时,那种厚重而扎实的精装感就让人心情愉悦,完全不是市面上那种轻飘飘的廉价感。封面设计上,色彩的运用非常考究,主色调沉稳又不失雅致,点缀的烫金工艺在光线下低调地闪烁着光芒,透露出一种历经岁月洗礼的厚重感,但同时又兼具现代审美的简洁,丝毫没有老气横秋的感觉。内页的纸张选择更是体现了出版方的用心,它不是那种反光的亮白纸,而是略带米黄色的高级纸张,这种纸张在长时间阅读时能有效减轻视觉疲劳,墨水的印刷清晰锐利,字体的排版疏密有致,行距和字距的把握恰到好处,使得即使是面对大段的文字,阅读体验也极为舒适顺畅。装订方面,它采用的是那种可以完全平摊的锁线胶装工艺,这对于文学经典来说至关重要,读者可以毫无顾虑地将书本完全翻开,不必担心书脊受损或者文字被内页的装订线“吃掉”。侧边切口处理得干净利落,侧边裁切的纹理也很有质感,整体看来,这哪里是一本书,简直就是一件值得收藏的艺术品,体现了出版商对“经典”二字的最高敬意,让人忍不住想把它放在书架最显眼的位置,时不时地摩挲把玩一番。这种对细节的极致追求,让阅读行为本身都变成了一种充满仪式感的享受。

评分近期购入的一套关于当代科幻文学的评论集,它的语言风格极其尖锐和思辨,完全不同于一般文学评论的温和客套。评论家们对近二十年来的科幻作品进行了毫不留情的解剖,他们关注的焦点不在于故事情节的奇幻程度,而在于作品如何预设和探讨未来科技伦理、社会结构重塑以及人类主体性的消解等哲学命题。他们的论述充满了强烈的批判性视角,往往一针见血地指出某些流行作品中隐藏的意识形态陷阱或思想上的保守性。阅读这些评论就像是参与了一场高强度的智力辩论赛,观点与观点之间激烈碰撞,火花四溅。书中的术语和概念引用了大量的后结构主义和技术哲学理论,初读时需要经常停下来查阅背景知识,但一旦跟上作者的思路,你会发现自己对当前科技发展与社会走向的理解深度得到了质的提升。它不仅是对文学作品的审视,更像是一次对我们当前所处时代的未来图景的深度焦虑与反思,让人读后对“未来”二字有了更加审慎和警惕的态度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有