具体描述

内容简介

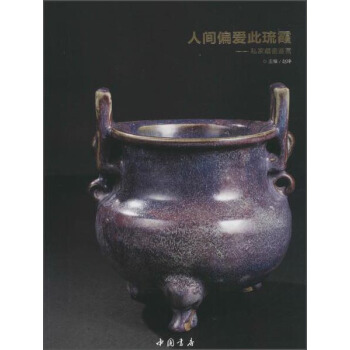

中国瓷器由商代原始瓷发展到东汉成熟的青瓷,至唐、宋、元、明、清各代,历经了原料配制由粗到精、坯胎由不透明到半透明、釉色由单色到多色、烧成温度由低到高、工艺技术由不成熟到成熟的不断进步,装饰艺术由“素瓷”到“彩瓷”、单彩到多彩、釉下彩瓷到釉上彩瓷的长期演变,展现出中国陶瓷一万多年绵延不断的发展经历。内页插图

目录

汝窑(宋代)汝窑盏托

(宋代)汝窑水仙盆

(宋代)汝窑花口碗一对

(宋代)汝窑把碗

(宋代)汝窑玉壶春瓶

(宋代)汝窑弦纹瓶

龙泉窑

(宋代)龙泉窑八角砚

(宋代)龙泉窑碗

(宋代)龙泉窑碗

(宋代)龙泉窑外刻莲瓣龙泉碗

(宋代)龙泉窑钵

(宋代)龙泉窑刻花葵口大盘

(宋代)龙泉窑花边刻花盘

(宋代)龙泉窑刻花盘

……

前言/序言

华夏民族以自己的聪明才智和勤劳双手,创造了象征着东方灿烂文化的中国瓷器。远在一万多年前的新石器时代早期,我们的祖先就发明了制陶术,使我国成为世界上最早制作和使用陶器的国家之一。中国瓷器由商代原始瓷发展到东汉成熟的青瓷,至唐、宋、元、明、清各代,历经了原料配制由粗到精、坯胎由不透明到半透明、釉色由单色到多色、烧成温度由低到高、工艺技术由不成熟到成熟的不断进步,装饰艺术由“素瓷”到“彩瓷”、单彩到多彩、釉下彩瓷到釉上彩瓷的长期演变,展现出中国陶瓷一万多年绵延不断的发展经历。

今将藏家收藏的500多件陶瓷,在聘请专家鉴定和梳理后,从中遴选出200多件上品集辑出版,供陶瓷爱好者鉴赏学习。主要包括汝瓷、钧瓷、龙泉青瓷、景德镇的青花瓷和粉彩瓷等。这些陶瓷具有很高的艺术价值、收藏价值和史料价值。

汝瓷因产自河南省汝州而得名。汝瓷形成于北宋前期,繁荣于北宋后期,是专门为皇室烧制的产品,传世汝瓷稀少,仅有70余件。汝瓷有四大特色:一是汝瓷的烧制多采用“裹足支烧”,器物的外底多留有六到八个细小的支钉痕,俗称“芝麻支钉釉满足”,技艺精良:二是裂纹绝,一般釉是直裂,而汝瓷釉是斜裂,状如蝇翅、蝉翼纹;三是汝瓷以釉色取胜,难见纹样装饰,且多使用内含玛瑙的釉料,釉面呈现奇特的天青色,色泽冷暖适应,和谐优雅,汝瓷釉色伴随光线强弱会呈现出不同的色泽色调变化,这在其他瓷品中是少有的;四是汝瓷的造型精美别致,造型丰富多变。

钧瓷因产自河南省禹州钧台而得名。钧瓷始烧于唐晚期,盛于北宋。钧瓷以瑰丽异常的铜红窑变釉而闻名天下,这种釉系在青釉上施铜红釉料,因铜红釉料中还混杂其他着色金属氧化物,故烧成后釉色变化丰富,有“入窑一色,出窑万彩”之说。钧瓷的釉质深厚透活,有明快的流动感。钧瓷的釉色,各不相同,有的一器一色,有的一器多色,找不到两件色彩完全相同的产品,有“钧瓷无双”之说。窑变是钧瓷的最大特色。

龙泉青瓷产自浙江省龙泉。始烧于五代,盛于南宋和元朝,衰落于明朝,终于清代康熙年间,有近800年的历史。龙泉青瓷胎中铁的含量高达3.5%-5%,用还原焰烧成,所以瓷胎灰黑如铁,通称“铁骨”。同时器物口沿因釉层较薄,呈紫褐色,而圈足底端无釉处在烧成后呈现黑褐色,俗称“紫口铁足”。龙泉青瓷采用多次素烧、多次上釉的工艺,釉层丰厚,滋润如玉,内外两面釉层的厚度有时超过胎的厚度,追求“釉色如玉”之美。龙泉青瓷分哥窑和弟窑两大类,哥窑是釉面开片瓷,即釉面有像裂痕的纹路,这种片纹是因胎体膨胀系数大于釉的膨胀系数,在烧窑冷却时出现的,本是一种缺陷,却产生“金丝铁线”的特殊装饰效果。弟窑是釉面不开片的,有粉青釉、梅子青釉和米黄釉等。

用户评价

读完“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”,我脑海中浮现的,绝不仅仅是那些精美的陶瓷图片,而是一幅幅生动的历史画卷。我一直认为,真正的鉴赏,不仅仅在于识别真伪,更在于理解器物背后所承载的时代精神与人文情怀。这本书恰恰做到了这一点。作者并没有简单地罗列藏品,而是通过细腻的笔触,将每一件瓷器的生命故事娓娓道来。比如,在解读一件青花瓷时,作者不仅仅描述了那钴蓝色的纹饰是如何在高温下绽放出迷人的光彩,更是深入探讨了青花瓷自元代以来,如何随着海陆丝绸之路,成为连接东西方贸易与文化交流的重要媒介。那些龙凤图案、花鸟纹饰,在作者的解读下,不再是单纯的装饰,而是寄托着帝王将相的权势、文人雅士的情趣,甚至是市井百姓的美好愿望。我被书中对细节的极致追求所打动,无论是对釉层中细微气泡的分析,还是对胎土颗粒结构的描述,都展现了作者扎实的专业功底和严谨的研究态度。这种细致入微的观察,让我得以窥见瓷器制造过程中,那些古老工匠们倾注的心血与智慧。而且,书中并没有回避一些关于瓷器鉴定的难点和争议,作者以一种开放的态度,呈现了不同的观点和考证过程,这反而让我觉得更加真实和可信。它没有给我一个标准答案,而是引导我去思考,去探索,去形成自己的判断。其中对一些官窑御瓷的鉴赏,更是让我大开眼界。那些专为皇家定制的器物,其精湛的工艺、奢华的材质、寓意深刻的纹饰,无不彰显着至高无上的权力与审美。作者对这些稀世珍品的介绍,如同一场视觉盛宴,让我充分领略到中国古代宫廷陶瓷的辉煌成就。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,初次接触,就被它的书名所吸引。我一直认为,“琉霞”二字,是对中国古代陶瓷最恰当不过的赞誉,它不仅仅指瓷器釉面的光泽,更是一种温润、内敛、又充满生命力的美。这本书,以一种极为亲切和私人的方式,带领我走进了一个个琳琅满目的私人瓷器宝库。作者的叙述,不像是一本枯燥的学术专著,而是像一位资深的玩伴,带着你细细品味每一件藏品的独特魅力。我被书中那些精美的瓷器图片所震撼,每一个细节都被捕捉得淋漓尽致,仿佛触手可及。而作者的文字,更是锦上添花,他不仅仅在介绍瓷器的基本信息,更是在挖掘它们背后蕴含的文化符号、审美情趣,甚至是一些鲜为人知的历史典故。我特别喜欢书中对那些具有故事性的瓷器的解读,比如那些曾经属于王侯将相,或者陪伴过文人墨客的器物,它们仿佛拥有了生命,诉说着一个个动人的传奇。这本书也让我对“鉴赏”二字有了更深的理解。它不仅仅是简单的辨别真伪,更是对器物背后历史、文化、艺术价值的深入挖掘和理解。作者的专业知识和独到见解,让我茅塞顿开,对许多原本模糊的概念都有了清晰的认识。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”,这本书不仅仅是一本关于瓷器的图录,更是一部关于美的哲学,关于历史的史诗。我一直觉得,真正的艺术品,不仅仅在于其物质形态,更在于其精神内涵。而中国古代的陶瓷,正是这种物质与精神完美结合的典范。作者以一位资深藏家的视角,带领我走进了一个个私人珍藏的世界,让我得以近距离地欣赏那些流传有序、品质卓越的瓷器。书中所展现的藏品,涵盖了各个时期、各个窑口的精品,从早期陶器的质朴,到唐三彩的瑰丽,再到宋代五大名窑的沉静典雅,再到明清的精美绝伦,每一种风格都得到了淋漓尽致的展现。我特别喜欢书中对一些带有特殊意义的瓷器的解读,比如那些与历史事件、宫廷生活、文人雅士相关的器物,它们不再是孤立的艺术品,而是被赋予了更丰富的历史文化内涵。作者的文字,充满了人文关怀,他不仅仅在介绍一件器物,更是在讲述一段历史,一个故事,一种情感。我能感受到作者在撰写此书时,所付出的心血和热情,他对中国陶瓷的热爱,对传统文化的珍视,都深深地感染了我。这本书让我明白,收藏不仅仅是占有,更是一种传承,一种对美的守护。我从书中学习到了许多鉴赏的技巧和方法,例如如何通过器型、釉色、胎质、底款等细节来判断一件瓷器的年代和价值,这对于我以后在欣赏和收藏陶瓷时,将会有极大的帮助。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,于我而言,是一场知识与美学的盛宴,一次心灵的洗礼。我一直坚信,中国古代陶瓷,是中华文明最璀璨的瑰宝之一,它们以其独特的艺术魅力,跨越时空,与我们对话。这本书的标题,“人间偏爱此琉霞”,就仿佛为我打开了一扇通往那个辉煌时代的大门。我被书中那些精美的插图所吸引,每一张图片都清晰地展现了瓷器的每一个细节,无论是釉面的光泽,还是纹饰的刻画,都栩栩如生。但更让我着迷的,是作者那充满温度的文字。他不仅仅是在描述一件器物,更是在讲述它的前世今生,它的背后所承载的文化信息和历史故事。我特别喜欢书中对那些带有传奇色彩的瓷器的解读,比如那些曾经被皇室御用,或者在重大历史事件中扮演过角色的瓷器,它们的故事,比任何小说都更加引人入胜。作者对这些藏品的鉴赏,不仅仅停留在技艺层面,更是深入到美学、文化、历史等多个维度,让我对中国陶瓷有了更全面、更深刻的理解。这本书也让我意识到,许多我们在博物馆看到的珍品,其背后往往有着漫长而曲折的流传过程,而私家收藏,在很大程度上,承担了保护和传承这些珍贵文化遗产的重要使命。作者以一种谦逊而严谨的态度,与读者分享了他的藏品和研究心得,让我受益匪浅。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,简直就是一本打开了中国陶瓷鉴赏之门的钥匙。我一直都对那些流淌着历史韵味的古瓷着迷,总觉得它们身上有一种特殊的魔力,能够穿越时空,与现代人产生共鸣。“琉霞”,这个词,简直就是为这些温润而又光彩照人的瓷器量身定做的,它既描绘了它们外在的光泽,又暗示了它们内在的价值和被人们所偏爱的程度。作者的笔触,就像是一位经验丰富的导游,带着我们穿梭于不同的私人收藏之间,近距离地欣赏那些平时只能在博物馆中看到,甚至比博物馆藏品更为珍贵的瓷器。我被书中那些高清精美的图片深深吸引,仿佛能够触摸到瓷器的釉面,感受到它温润的质感。而作者的文字,则更是画龙点睛,他不仅仅是在描述一件器物的形制和釉色,更是深入挖掘了它背后的历史背景、文化内涵,甚至是制作工艺上的精妙之处。我尤其对书中对一些不同时期、不同窑口的代表性瓷器的详细解读印象深刻,这让我对中国陶瓷的发展脉络有了更清晰的认识。比如,对宋代汝窑那种雨过天青般的釉色的描述,或是对明代青花瓷那种钴蓝色晕染的细致刻画,都让我如临其境。这本书让我明白,真正的鉴赏,不仅仅是识别真伪,更是一种对美的感知,对历史的理解,以及对工匠精神的敬佩。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,如同一坛陈年的佳酿,越品越有滋味。我一直觉得,中国陶瓷的美,是一种沉淀在时间里的美,一种含蓄而又充满力量的美。“琉霞”,这个词,太贴切了,它不仅仅是对瓷器表面光泽的描绘,更是一种被世人所珍爱、所倾慕的独特魅力。作者以一位收藏家的视角,带领我们走进了一个个充满惊喜的私人收藏世界。书中的每一件瓷器,都仿佛拥有生命,它们默默地诉说着自己所经历的岁月,所见证的历史。我被作者的文字所吸引,它们充满了激情和温度,没有冰冷的学术腔调,而是像一位老朋友在与你分享他的心头好。他不仅仅在介绍一件器物,更是在讲述它的故事,它的前世今生,以及它所代表的那个时代的文化符号。我特别喜欢书中对一些带有地域特色或民族风情的瓷器的解读,它们展现了中国陶瓷文化的多元性和包容性。这本书让我明白了,收藏不仅仅是物质的占有,更是一种精神的追求,一种对美的传承。作者的专业知识和独到的见解,让我对陶瓷鉴赏有了更深的理解,也激发了我对中国传统文化更浓厚的兴趣。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,给我的感觉就像是在一个古老而静谧的庭院中漫步,不经意间推开一扇雕花的木门,眼前便豁然开朗,展现在眼前的是一个琳琅满目、美不胜收的瓷器世界。我一直对瓷器有着一种难以言喻的情感,它们温润如玉,却又坚韧如铁,仿佛承载着千年的时光,诉说着无尽的传说。“琉霞”,这个词,用得太妙了,它完美地捕捉到了瓷器那种流光溢彩、变幻无穷的美感。书中那些来自私人收藏的珍品,每一件都凝聚着匠人的智慧和时代的烙印。作者的文字,不是那种干巴巴的学术报告,而是充满了情感和温度。他用细腻的笔触,将每一件瓷器的来龙去脉、艺术特色、历史价值,都描绘得生动而有趣。我尤其喜欢书中对一些冷门窑口或特殊品种瓷器的介绍,这些往往是在大部头的陶瓷史著作中难以找到的,但在作者的藏品和深入研究下,它们也焕发出了耀眼的光芒。这本书让我明白,收藏的乐趣,不仅仅在于拥有,更在于发现和理解。作者在书中分享了许多他与藏品之间的故事,那些为了寻觅一件心仪的瓷器而付出的努力,那些在鉴定过程中遇到的挑战,都让我深切地感受到一位真正藏家的执着与 passion。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,给我的感受可以用“沉醉”来形容。仿佛置身于一座座隐秘而尊贵的宝藏之中,与一件件绝世美玉般的瓷器共舞。我一直对那些带有历史印记的物品情有独钟,总觉得它们身上流淌着时间的血液,诉说着不为人知的故事。“琉霞”,这个词,用在这里真是再贴切不过了,它精准地捕捉到了瓷器那种温润、流转、又带有一丝神秘感的美。书中的藏品,每一件都如同精心雕琢的艺术品,作者的笔触不是冷冰冰的学术分析,而是饱含着对美的热爱和对历史的敬畏。我尤其欣赏书中对不同釉色的描绘,例如那宣德的青釉,沉静而内敛,仿佛蕴藏着无尽的深邃;又如那祭红,鲜艳而热烈,又带着一丝沉郁的贵气。作者用生动形象的语言,将这些抽象的色彩概念具象化,让我即使闭上眼睛,也能在脑海中勾勒出那瓷器温润的光泽。而且,书中对于不同时期瓷器胎土的变化,不同窑口烧制的特点,都做了非常详尽的阐述。这让我明白,一件看似简单的瓷器,背后蕴含着多么复杂的工艺流程和多么深厚的文化积淀。我曾以为自己对陶瓷已经有了一定的了解,但读完这本书,我才发现,自己只是站在了知识的门槛之外。作者的渊博学识和独到见解,让我对很多原本模糊的概念有了清晰的认识,也激发了我更深入探索的兴趣。书中对于一些带有故事的瓷器的解读,更是让我唏嘘不已,仿佛看到那些曾经拥有它们的人们,他们的生活,他们的时代,他们的喜怒哀乐,都凝聚在这小小的瓷器之中。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,于我而言,不仅仅是一本关于陶瓷的读物,更是一次与历史的深度对话,一场关于美的极致追寻。我始终认为,中国古代的陶瓷,是中华文明最能代表其辉煌成就的载体之一。它们温润的釉色,精湛的工艺,以及其中蕴含的深厚文化底蕴,都令我深深着迷。“琉霞”,这个词,恰如其分地描绘了瓷器那种流光溢彩、变幻莫测的迷人光泽,以及它们在世人心中所占据的独特地位。作者以一位私家藏家的身份,向我们展示了他精心收藏的那些瑰宝。我被书中那些极为罕见的瓷器所震撼,它们不仅仅是物质的堆砌,更是历史的见证,文化的载体。作者的文字,没有丝毫的做作,而是充满了真诚的热爱和严谨的考证。他深入浅出地讲解了每一件瓷器的来龙去脉,从窑口、年代、器型,到釉色、纹饰、胎质,都进行了细致入微的分析。我尤其欣赏书中对一些明清官窑瓷器的解读,那些专为宫廷所制的器物,其精美程度和文化内涵,都达到了极致,作者的解读,让我得以窥见那个时代的皇家审美和精湛工艺。

评分“人间偏爱此琉霞:私家藏瓷鉴赏”这本书,初次翻开,便被那精致的装帧和泛黄的纸张所吸引。我一直对中国古代陶瓷有着莫名的情愫,总觉得那温润的釉色,饱含着千年的故事和匠人的心血。这本书的标题就如同点醒梦中人的钟声,瞬间勾起了我对那些被时光打磨过的琉璃之光的无限遐想。“琉霞”,多么诗意的词语,它描绘的不仅仅是瓷器表面的绚丽光泽,更是一种极致的美学境界,一种被世人所珍视、所偏爱的独特韵味。阅读的过程,仿佛是一场穿越时空的旅行,我跟随作者的脚步,走进一个个私家宝库,与那些沉默却又充满诉说的瓷器进行着无声的对话。书中的每一件藏品,都经过了作者精心挑选和深入研究,它们不仅仅是冰冷的器物,更是历史的见证,文化的载体。作者的文字功底深厚,叙述娓娓道来,却又不失严谨。对于那些我原本只能在博物馆或图片中窥见的珍品,在书中得到了更为细致和深入的解读,从器型、釉色、纹饰,到胎质、工艺,甚至是窑口和年代的考证,都一一呈现,让我仿佛置身其中,能够近距离地感受它们的魅力。尤其是一些极为罕见的官窑瓷器,在书中得以展现,那精美绝伦的工艺,那深邃内敛的釉色,无不令人叹为观止。作者对于这些藏品的介绍,不仅停留在表面,更挖掘了它们背后可能蕴含的文化背景、社会风貌,甚至是一些鲜为人知的历史轶事。这使得整本书的阅读体验,不再是简单的图录欣赏,而更像是一次深入骨髓的文化探索,一次与历史对话的感官盛宴。我尤其喜欢书中对不同时期瓷器风格演变的梳理,从唐宋的古朴典雅,到明清的繁复华丽,再到近现代的创新突破,每一个阶段都有代表性的作品进行展示,这种脉络清晰的讲解,让我对中国陶瓷的发展历程有了更宏观、更深刻的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![潮流商铺(第二版) [Fashion Stores] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11954051/57a9a851Nc17632ac.jpg)

![奢华酒店(第二版) [Luxurt Hotel] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11954053/57a9a851N686c5292.jpg)

![台风台韵 解读台式新空间美学 [Taiwanese Genre And Charm] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12003530/57a9a854N58c056ff.jpg)

![情调餐厅(第二版) [Romantic Restaurant] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12003552/57a9a854N89bcd83a.jpg)