具体描述

产品特色

编辑推荐

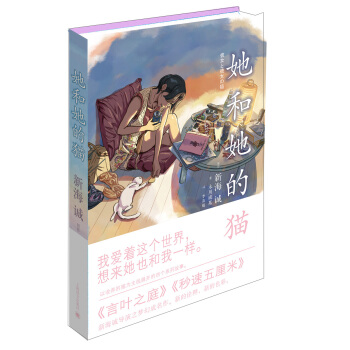

★日本文坛巨匠松本清张的代表作之一,被誉为社会派推理经典。

★孤独的孩子,在寂静的河边堆制砂器。初成之时,大雨不期而至。

★经过重重推理,谜底在悲凉的现实中显现,道尽人性的卑微,令人动容,发人深省。

★大学时我读完了松本清张的所有作品,他是能让我持续阅读的少数作家之一。——东野圭吾

★我是松本清张的超级粉丝。——岛田庄司

★《产经新闻》报道《砂器》至少销售了430万册,影响了几代人,至今畅销不衰。

★同名电影由野村芳太郎执导,一度风靡中国,名列《电影旬报》奖10大佳作。

★全新上市精装典藏版,随书附赠书签。

海报:

内容简介

《砂器》是日本文坛巨匠松本清张的不朽名作,数次被改编为电影、电视剧,是推理小说迷心中经久不衰的永恒经典。以《砂器》和《点与线》《零的焦点》为代表,松本清张的作品深刻影响了东野圭吾、岛田庄司、宫部美雪、京极夏彦等众多日本重要作家,东野圭吾曾说“大学时我读完了松本清张的所有作品,他是能让我持续阅读的少数作家之一”。正是因为接触到松本清张,东野圭吾才从一个痛恨读书的学生,变成了推理小说迷,并从此走上创作之路。根据《砂器》改编同名电影由野村芳太郎执导,一度风靡中国,名列《电影旬报》奖10大佳作。

《砂器》的故事让人感慨:东京,凌晨三点。京滨东北线首班列车的车轮下,发现一具男性尸体,死因是窒息,面部被钝器击打,容貌尽毁。究竟要怎样的仇恨才会下此毒手?警方费尽周折,却连死者的身份也无从确认。案件成谜,只有老刑警今西不愿收手。不久,一家剧团接连有两人死去,分别被认定为自杀和意外,随后一个怀有身孕的单身女人意外身亡。在人潮汹涌的东京,这些小人物毫不起眼,没有关联,死得悄无声息。今西起初也这样认为,但偶然间他发现自己犯了一个致命错误。

作者简介

松本清张(1909-1992)

日本作家,曾获芥川奖、吉川英治文学奖、菊池宽奖、推理作家协会奖等。作品《点与线》开创社会派推理小说先河,代表作还有《零的焦点》《砂器》等。

松本清张是一个只读过小学而大器晚成的多产作家,罕见地得到了纯文学界(如芥川奖)和大众文学领域(如推理作家协会奖)的双重肯定,拥有数量巨大的读者。《产经新闻》报道,《砂器》至少销售了430万册,而《点与线》《零的焦点》也分别销售了300万册和220万册。以这3本书为代表,松本清张开创了推理小说历史的全新时代,并深刻影响了一批日本当代重要作家。如宫部美雪所说:“就像抬头便能看见月亮和太阳,在推理小说世界里,一抬头就能看见松本清张的作品。”京极夏彦则说:“松本清张是社会派推理小说之父,直到现在我也一直在拜读他的作品。”作家杨照这样评价松本清张的成就:“松本清张雄踞日本畅销作家冠军宝座二十多年,但他从来不是日本受欢迎的作家,因为太过真实,日本人普遍不愿意外人透过他的笔,来看日本、了解日本。”而松本清张自己则说:“我没学过写作,不知该以哪种小说为取向。但我不想走别人走过的路,只写我喜欢的故事。”他的影响如此深远,或许原因就在这里。

精彩书评

大学时我读完了松本清张的所有作品,他是能让我持续阅读的少数作家之一。

——东野圭吾

松本清张是社会派推理小说之父,我一直在拜读他的作品。

——京极夏彦

我是松本清张的超级粉丝。

——岛田庄司

松本清张彻底改造了日本推理小说,确立了社会派在推理小说界数十年不摇的正统地位。

──杨照

松本清张不但是东方推理小说大家,更是世界文坛大家。

——《纽约时报》

作为松本清张的代表作,《砂器》至少销售了430万册。

——《产经新闻》

目录

第一章托利斯酒吧的客人

第二章卡美达

第三章新艺术团

第四章胶着

第五章抛撒纸片的女子

第六章方言分布

第七章血迹

第八章变故

第九章摸索

第十章惠美子

第十一章她死了

第十二章混乱

第十三章线索

第十四章无声

第十五章航迹

第十六章户籍

第十七章广播

精彩书摘

由蒲田站发出的京滨东北线的第一班车是早上四点零八分。为了准时发车,司机、乘务员和检修员三点钟刚过就从值班室起床,前往停放电车的调车场。面积很大的调车场内停放着数不清的电车。五月十二日凌晨三点,正是又黑又冷的时候。

检修员是个年轻的小伙子,当他把手电筒灯光照到最后面第七节车厢的车轮时,一下子就惊呆了。

他站在那里喘不上气来,突然间挥动双手撒腿就跑,连滚带爬地跑到站在驾驶台前的司机那里。正巧,驾驶台这会儿刚刚来电。

“喂!轧死人了!”他扯开嗓子尖声叫道。

“死人?”司机心里咯噔一下,但很快又笑了起来,“喂,我说,车还没开呢,怎么可能轧死人!你是还没睁开眼睛就看到什么了吧,精神点!”

司机的话是有道理的,因为刚把上面的导电弓架放上去,刚传出启动的声音。

“不,怎么会看错呢?那里确实躺着一具尸体。”检修员脸色苍白地坚持说道。司机和刚好走过来的乘务员决定还是先到检修员所说的现场去看看。

“就是那儿!”来到第七节车厢跟前,检修员老远就把手电筒冲着车下照去。顺着光线,确实看到一具发红的人的尸体,正躺在车轮紧下方的轨道上。司机弯下腰一看,不由得发出一声怪叫。

“呀!太可怕了。”乘务员紧跟着喊道。

三个人死死地盯着尸体,动也不敢动。

“赶紧通知警察。时间来不及了!”不愧是乘务员。离四点零八分的始发时间只有二十分钟了。

“好的,我去通知。”司机随即向离得很远的办公室跑去。

“一大清早的,真不吉利。”稍稍有些缓过神来的乘务员唠叨起来,“这到底是怎么回事嘛!车子动都没动??怎么会躺着血肉模糊的尸体呢?”

在这个调车场里,有数不清的电车一排排停在那里,第一班开出的电车所在的位置离栅栏最近,与相邻电车之间的距离只有一米左右。那具尸体的两只脚朝向电车间的空隙。

调车场内,高高的柱子上安着电灯。男子尸体所在的地方很暗,电车遮住了灯光。这成了后来推断犯罪理由的一项依据。

乘务员和检修员一边原地跺着脚,一边等待办公室来人。跺脚并不是因为天冷,而是内心太紧张了。

天色逐渐亮了起来。

有无数亮光从对面移动过来—接到通知的办公室那伙人赶来了。

在握着手电筒的那伙人里,有一位是值班副站长。副站长也瞪大了眼睛紧盯着车厢下面。行进中的电车轧死人的例子很多,而停在调车场的电车下面躺着一具尸体,这还是头一遭。

“马上跟警视厅联系。其他人都不许靠近尸体!现在由二○八号作为始发电车。”作为负责人的副站长当机立断地指挥着。

“事情做得够绝的!”其他人都弯下腰去仔细观察车轮。

男子脸部血肉模糊,令人联想起传说故事中的赤面鬼。

如果没有注意到这具尸体,照正常情况发车,他的头刚好会被车轮碾碎。尸体面部朝上,枕在铁轨上,而腿就搭在另一条铁轨上。若保持这姿势,只要电车一开动,头和两腿就会被切断。

天色终于亮了,当相关警官从警视厅火速赶来时,调车场里的灯也都熄了。

赶到现场的是搜查一科一股的黑崎股长,同来的还包括七八名侦查员和鉴定人员,此外还跟来了五六名各媒体常驻警视厅的记者。当然,记者都被赶到了离现场较远的地方。电车只留下了第七节,其他六节一切正常,已经连在一起脱离开这节车厢,从调车场发车走了。所以,只有出事的这节车厢孤零零地留在那里。

围着这节车厢,鉴定人员开始了紧张的工作,又是拍照,又是画现场示意图,还从办公室借来了调车场一带的地图,并在上面画上红线。将大体情况做完记录后,警察们立即将尸体从车厢下拉了出来。

尸体面部已血肉模糊,难以辨认。看上去似乎是用钝器之类的东西使劲击打过,眼球都要冒出来了,鼻子被砸烂,嘴部开裂,花白的头发也沾满血迹。鉴定人员立即着手验尸。

“这人死的时间不长。”鉴定人员蹲着说道,“应该死了有三四个小时。”

解剖结果也大体证实了这一推断。

解剖于当日下午在R大学法医系进行。解剖所得的初步结论如下:

年龄五十四岁左右,略瘦。死于扼杀。

整个面部布满被钝器击打留下的创伤,而且手、足各部位均有伴随表皮脱落的外力挫伤,各部位均出现条状血痕。

胃内残留物:呈淡黄褐色的微微混浊的液体(含有酒精成分),混有微量尚未消化的花生米。混浊液体约两百毫升。根据化验,查出含有安眠药。

综合以上情况可以认定:被害人饮用过混有安眠药的威士忌,然后被扼死,进而又遭攻击面很钝的凶器(如石头、铁锤等)用力击打。死后时间为三到四个小时。

前言/序言

用户评价

我一直觉得,好的文学作品是能够激发读者想象力的,而《砂器》在这方面做得非常出色。虽然文字本身描绘的场景已经足够生动,但真正让人震撼的是那些“未言明”的部分。作者非常擅长留白,他给了我们足够多的信息去拼凑故事的骨架,但血肉和灵魂却需要读者自己去想象和填补。这种“半成品”式的体验,反而让故事的张力持续保持在高位。我甚至在阅读过程中,会根据自己的生活经验和对人性的理解,在大脑中构建出不同的可能性,这无疑极大地丰富了阅读体验。每当我觉得自己快要猜到真相时,作者总能用一个意想不到的转折将我的预判打碎,那种被“戏耍”却又心服口服的感觉,是很少有作品能给予的。

评分说实话,这本书的节奏感处理得极佳,像一首精心谱写的交响乐,有舒缓的慢板,也有激昂的高潮。它成功地营造了一种“局外人”的视角,我们仿佛站在一个略微安全的位置观察着主角们在泥潭中挣扎,但随着故事的深入,那层界限变得越来越模糊,你开始不自觉地代入他们的恐惧和挣扎。最让我印象深刻的是,作者对于“正义”和“私刑”的探讨非常尖锐。它没有简单地给出黑白分明的评判,而是将这些概念置于一个极端的社会背景下进行拷问,让人在阅读过程中不断地自我反省:如果是我,我会怎么做?这种哲学层面的思辨,让这本书远远超越了一般的类型小说范畴,更像是一面映照人心的镜子。

评分从文学性的角度来看,这部作品的语言功底扎实得令人佩服。它没有追求华丽辞藻的堆砌,而是用一种内敛、克制但又极具穿透力的笔触来叙事。很多关键的情感爆发点,都是通过极简的对话或者一个细微的动作捕捉到的,这种“少即是多”的表达方式,恰恰是最能体现作者功力的。特别是对人物内心独白的处理,那种细腻到近乎残忍的自我剖析,让读者在替人物感到痛苦的同时,也感受到一种深刻的共鸣。这本书不仅仅是在讲述一个故事,它更像是在解剖一个时代背景下,个体如何在巨大的社会结构和无法抗拒的命运面前,努力寻找并最终界定自身价值的过程。看完之后,感觉心灵经过了一次彻底的洗礼,久久不能平静。

评分拿到这本2016年的版本,装帧设计就透着一股子沉静的力量感,但真正吸引我的还是它内在的叙事结构。它不是那种直白的、一览无余的悬疑小说,更像是一张精心编织的网,细节埋藏得很深,需要你全神贯注地去梳理线索。我发现自己经常需要回头去重读某几段话,因为作者总是在看似不经意的地方埋下了伏笔,初读时可能觉得平淡无奇,回看时才惊觉那是通往真相的唯一路径。这种叙事技巧高明就高明在,它不急于给你答案,而是让你跟随主角一起在迷雾中摸索、试探,甚至犯错。那种智力上的较量和情感上的纠葛交织在一起,读起来酣畅淋漓,又带着一丝不易察觉的悲凉。对于喜欢深度解读和推敲文字的读者来说,这本书绝对值得反复品味。

评分这本《砂器》真是让人读得心里七上八下,完全停不下来。故事的开篇就带着一种老旧却又充满张力的氛围,仿佛一下子把你拽进了一个封闭的、充满秘密的小镇里。作者在刻画人物上简直是下了苦功,每一个角色都有着令人捉摸不透的阴影和复杂的动机。特别是那个看似温和却眼神里藏着风暴的主人公,他的一举一动都让人忍不住去猜测他到底隐藏了什么。剧情的推进不疾不徐,像是在慢慢拧紧一个发条,每一次情节的反转都恰到好处地撩拨着读者的神经。我特别喜欢作者对环境的描写,那种潮湿、阴郁的气息似乎能穿透纸页,让我真切地感受到人物所处的困境。读完之后,我花了好长时间才从那种压抑的氛围中走出来,这本书的后劲儿实在太大了,让人不得不重新审视人性的幽微之处。

评分書質量不錯!印刷清晰!京東送貨很快,售後服務也不錯!

评分早上下单,下午到货,京东就是快,货品也正,很满意。

评分很好,送货速度快,买书一直在京东!

评分今天刚收到,还没来得及阅读。

评分东京,凌晨四点。一具男性尸体躺在京滨东北线首班列车的车轮下,死因是窒息,面部被钝器击打,容貌尽毁。

评分很喜欢,活动买的。

评分京东搞活动买书很实惠,现在买书全在京东了,快递也是相当棒,基本上昨天买今天到!书比较薄!

评分买书碟还得在京东,价格便宜物流快。

评分如何对经济领域的各种现象进行专业而又生动的分析,是一项艰巨的任务。如何让上至90岁下至9岁的读者都能通过一本书洞悉日常生活现象背后的经济规律,更是一项几乎不可能完成的任务。《小岛经济学》就是这样一本书,它通过插图、幽默的措辞以及讲故事的平实手法,将经济学从高不可攀的架子上取下来,放回到厨房的餐桌上。它本就该属于那个地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![教父2:西西里人 [The Sicilian] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11412413/59bb86b3N61bc67cd.jpg)

![失落的秘符 [The Lost Symbol] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11348996/rBEhV1J7HnkIAAAAAAJ2Zo5xdVUAAFKGwJrTMkAAnZ-659.jpg)