具体描述

产品特色

编辑推荐

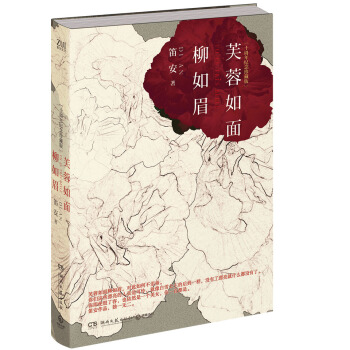

笛安的《芙蓉如面柳如眉》,在《收获》2006年长篇小说专号上发表后,获得读者的一致好评。小说出手不凡,从另一条路径——通过告别青春的方式来纪念青春并思考青春生命的意义。叙述故事的手法精到,骨架干净,血肉丰满,既关注人物的命运,又体察人物的内心。2016年是本书首次刊载发行后的第十年,作为笛安**次真正意义上的创作,本书是其创作历程中的里程碑,此次再版是十周年回顾纪念版,值得珍藏。

内容简介

夏芳然,一个美丽的被硫酸毁容的女人,经受着身体和内心的劫难,却依然自尊,骄傲,温润。她终于爱上了灾难来临后来到她身边的男孩,却意外地发现,男孩是因为内疚,是对这场残忍的灾难源自另一个女人无望的情感报复。与夏芳然的美丽形成映照的丁小洛,她是一个快乐的女孩,外表平庸,却和一个帅气的男生友谊深厚,因此,不断遭受到同伴的残忍打击,美好的年华最终演变成一场黑色残酷的“青春祭”……这是两组交叉的爱情故事:青年人如夏芳然与陆羽平;少年人如小洛与罗凯。他们相互依赖、缠绕。围绕着故事的核心情节,即案件的侦破步步逼近事件的真相。

作者简介

笛安,上海Zui世文化发展有限公司人气和实力并存的作家,《文艺风赏》杂志主编,著名作家李锐和蒋韵之女,新生代畅销新锐,她身上同时笼罩着市场和奖项的光环,一方面她以令其他同龄作家难以望其项背的销量,成功囊括了无数销售排行榜和商业销量榜单的显赫位置,同时,她又获得了包括苏童、刘恒、安波舜等等前辈作家、评论家的由衷褒奖,她的小说屡次登上殿堂级的文学杂志《收获》,成为全国媒体热捧的宠儿。她当之无愧是被主流接受和推崇的80后作家,纯文学的代表人物。

作者所获奖项:

2008年,以短篇小说《圆寂》获得首届“中国小说双年奖”

2010年获华语传媒文学大奖“年度新人奖

精彩书评

著名青春文学评论家徐妍:笛安的《芙蓉如面柳如眉》似乎没有遵从寻找自我的道路,甚至有意规避了《告别天堂》中“不知不觉地将我二十一年的每一种情感都放在里面”的自我影像,但它不过是从另一条路径——通过告别青春的方式来纪念青春并思考青春生命的意义。正是这种高视点使得小说出手不凡,叙述故事的手法精到。小说骨架干净,血肉丰满。它既关注人物的命运,又体察人物的内心。

中国大陆“80后”作家群代表人物之一郭敬明:在笛安的长篇创作里,《芙蓉如面柳如眉》可以说是特别的一本。这份特别来自于小说从头至尾笼罩着的那股黑暗力量,全文第一页,就以冲突剧烈的谋杀案开始,没有给读者任何缓冲的余地。字里行间每一个缝隙,都充盈着一种游走在邪恶和善良边缘的异样美感,浓郁饱满,淋漓尽致,仿佛冷锐黑暗里觉醒着巨大的救赎。

精彩书摘

1

“姓名?”

“夏芳然。”

“怎么写?”

“夏天的夏,芬芳的芳,自然的然。”

“名字很漂亮。”

“谢谢。”

“民族?”

“当然是汉族,最没创意了。我小时候特别希望自己是少数民族,这样就有很多好看的衣服穿。”

“年龄呢?”

“一九八○年六月十五号生的,双子座,也就是说,还差几个月满二十五岁。”

“文化程度?”

“中专。师范毕业。”

“职业?”

“本来该在小学里当音乐老师,可是没有去。自己开了几年咖啡馆,现在在家待着,什么也不做。”

“明白了。待业青年。”

“我怎么听着这么刺耳?”

“籍贯?”

“……”

“籍贯?”

“他们俩——死了吗?”

“你必须先回答我。这是审讯的程序。”

“审讯?好像我是犯人。人又不是我杀的。”

“我也希望人不是你杀的,但我们现在还不能证明这个。你可以认为我们请你来就是为了帮你证明你没有杀人。”

“我杀没杀人我自己心里清楚。我不需要你们来帮我证明。”

“你需要。夏芳然。你不可能不需要。这是法律。”

2

请允许我把时间推到二十四小时之前。毕竟故事应该从那个时候开始。二月十四号,情人节。玫瑰花一如既往地涨价,天气像所有北方城市一样还散发着冬天快要过完的时候的漠然的寒冷。跟隆冬的时候比起来,的确是漠然的寒冷。十二月下起大雪的那阵子,满街都是打不到出租车的人,看着一辆又一辆没有闪着空车灯的的士呼啸而过,这些在路旁焦急的人总会交换一个无可奈何的微笑。这个城市就会在那个时候弥漫出一种同舟共济的温暖,虽然只是暂时。可是二月份这样的事情是没有的。寒冷因为快要离开而变得不那么忠于职守,这座城市里的人们也跟着变得心浮气躁起来。浮躁容易让人心冷似铁,就算是情人节猩红的玫瑰花也挽救不了这个局面。

夏芳然就是在这样的一个早晨来到“何日君再来”的门口的。她像往常那样重重地关上出租车的门,高昂着头。出租车司机不无遗憾地想:看身段挺漂亮的一个小姑娘,怎么戴着一副大得如此吓人的墨镜呢?还这么凶。夏芳然推开门的时候,心想:真是蠢。因为她听见了店里传出的音乐,她讨厌这个正在唱歌的叫作刘若英的女人。

小睦正在擦地板,整个店面里泛着洗涤液的清香。“来了,芳姐。”他习惯性地打个招呼,然后放下拖把到吧台后面去,准备像平时一样打一杯夏芳然常喝的摩卡。夏芳然嘴角轻轻地扬一扬,算是对小睦笑过了。不过她忘了小睦是不可能看得到她这敷衍了事的微笑的。因为寒冷的关系,她把铁锈红的羊绒衫的高领拉到了鼻子下面,没人看得到她的嘴。小睦偷眼瞟了瞟坐在角落里的夏芳然,她托着腮,上身如石膏像那样端庄。每当看到她这样的坐姿时,小睦就会觉得自己已经忘了其实夏芳然早就不是这里的老板了,两年前就不是了。现在她不过是一个普通的顾客而已,最多是个常客。但他依然叫他“芳姐”,改不了口,坦率地说,也不大敢。

“小睦。”她的声音从毛衣领子后面发出来,闷闷的,可是小睦还是听出来她今天的语调里有种陌生的、几乎可以说是温柔的东西,“小睦,今天算你请我,好不好?”

“芳姐。”小睦说,“你老是这么说,可是每次你走的时候都还是把钱压在杯子下面。”

“今天不会。”夏芳然真的笑了。虽然毛衣领子还是遮挡了半个脸,虽然她没有摘掉那副大得有些夸张的墨镜,可是小睦知道她在笑,他听出来了。

摩卡端了上来。夏芳然总觉得在一般情况下你很难想象一种又冷艳又温暖的东西,可是咖啡的气味偏偏就是这样一种东西。然后她告诉自己:这是我此生最后一杯摩卡。可是就算已经这样郑重其事地提醒过自己了,摩卡说到底还是摩卡,不会因为这是最后一杯而被她喝出什么悲壮的味道。夏芳然对此感到满意。她觉得自己是平静的。那种其实头顶上悬挂着一个大紧张的平静。无论如何,夏芳然想,慌乱的人没出息。平静才是好兆头,对任何事情来说都是好兆头。

小睦又开始拖地板,他弯曲着的身影在她视线的边缘晃动着。小睦长大了。夏芳然不知道自己的脸上泛起一个很母性的表情。四年前,她还是刚刚开张的“何日君再来”的老板,小睦还是一个左耳朵上打着八个耳洞、后背文着骇人的刺青的小混混儿。那是一个美丽的黄昏。小睦跌跌撞撞、鼻青脸肿地冲进来,她马上明白了是怎么回事,立刻把他藏在了吧台下面。后来,当她把一份白天卖剩下的火腿蛋三明治递给他时,他抹了一把脸上已经凝结了的血痕,几乎是羞涩地说:“你能不能,让我留在这儿?”现在小睦的脸上可找不到一点儿街头的落魄的气息了。他浑身散发着年轻、清洁,甚至是蓬勃的劳动者的味道。每次看到小睦,夏芳然就觉得自己其实是一个善良的人。她需要靠小睦来提醒自己这点。

“芳姐。”小睦直起身子,“我看见陆羽平过来了。他就在马路对面。”

“是吗?”夏芳然站起来,“那我要走了小睦。你看……”

她指了指桌面,“今天我没有把钱压在杯子下面。”

“芳姐,你要常来。”小睦笑了。

“小睦,你们现在的老板人好不好?有没有欺负你?”

“还行。不过,他人肯定是不可能有芳姐这么好。”

“你真是越来越精了。”夏芳然愉快地说,推开了“何日君再来”的玻璃门。

“芳姐慢走。”小睦的声音穿过了刘若英的歌声。

“小睦,再见。”说完这句话她才明白,自己今天其实是特意来跟小睦告别的。

前言/序言

诚实地说,自从《芙蓉如面柳如眉》出版,我就没有重读过它。可能是在一本已经完成的小说里,本来就住着一个平时难以正视和面对的自己,再加上如今总是能读得出当时写作时的粗糙和缺陷,因此尴尬变成了加倍的。我曾经对一个朋友这么解释为何我不喜欢重读旧作,她准确地总结:还说那么多干什么,不就是现在看得出自己当年又傻写得又不好嘛。我一向喜欢言简意赅的人。

自恋如我,还是很容易找得到当年的优点。比如,同一个故事,如果是现在的我,一定会反复掂量很久:这是不是我能力范围之内的?我能不能做好?如果我注定写不好我能允许自己失败到哪一步……可是在我22岁的时候,世界并不是这样运行的,我只是忠实于自己脑子里某个一闪而过的画面,只要它闪过了,我就要抓住它——其他的事情有什么可怕的,我其实知道我自己年轻,我也知道大家都会原谅我写得不够好。

这便是“青春”这样东西里不讨人喜欢的部分。总是伴随着一种理所当然的心安理得。其实不过是莫名其妙的优越感,但是,我始终记得,就是在那个讨人嫌的时候,我拥有很多的勇气。就算这勇气是从无知而来,也依然支持着我往前走了很远,我甚至都没意识到我是行走在夜路上。

虽然没有重读过,不过我当然记得,我写了一个从根本上说是关于骄傲的故事。我不惜让主人公们用一个极端的方式维护自己的骄傲——可是究竟是什么伤害到了这种骄傲呢?说到底依然是自己,是那个在生活里因为种种欲望变得卑微的自己,直到今天我都觉得,不愿意屈服于自身的弱点,也对自身的犬儒抱有无法原谅的恶感的人,都是值得尊重的。而我,也许是性格的原因,很早的时候起就在跟自我战斗了,若不是战况激烈怕是也不会选择写小说,战斗的结果究竟是什么,我到此刻也无法说清。

感谢你们依然记得这个故事。

也感谢你们,如此在意一个小女孩曾经滚烫的别扭。说实话,我不知道会是什么人把这本书打开来阅读,究竟是跟着我一起变成大人的曾经的少年人,还是另一些莫名地在生活里感觉被冒犯了的孩子。在我特别沮丧的时候,夏芳然曾经给过我非常深刻的鼓励和抚慰,我一厢情愿地认为她一定存在于某处。芙蓉如面柳如眉,即使一切摧毁殆尽,也依然没有打垮她。浓硫酸甚至没能摧毁她作为“美女”的灵魂——那时候,我是多么渴望在这个世界里看见真正闪着光芒的“不朽”,我并没有意识到,这种渴望也恰好是因为年轻。

所以,我把最后的感谢,留给夏芳然。我知道,你们不会反对的。

2016年6月13日北京

用户评价

坦白说,这本书的初读体验是有些压抑的,但这种压抑并非源于内容本身的沉重,而是源于作者对现实困境描绘得太过真实、太过赤裸。它像一面镜子,照出了我们社会结构中那些不为人知的角落和被遗忘的群体。作者没有采取批判的姿态,而是以一种近乎冷峻的客观视角进行记录,这种“旁观者”的姿态反而更具冲击力,因为它让你无法逃避地去思考:如果是我,我会如何?书中的对白设计堪称一绝,它们短促、有力,信息量巨大,充满了潜台词,读起来需要反复咀嚼才能体会其中的深意。它摒弃了冗余的心理描写,让角色的“行动”和“言语”成为解读其内心世界的唯一钥匙。对于那些喜欢社会写实文学,追求作品思想深度的读者而言,这本书绝对是近些年来难得的力作,它给予的思考回响,会比阅读本身持续更久。

评分这部作品的结构设计堪称精妙,仿佛一座复杂的迷宫,入口清晰,但岔路重重,每条路都通往不同的风景。作者非常擅长运用“倒叙”和“插叙”,将不同时间线索的人物命运交织在一起,形成一张巨大的网,直到最后一刻才将所有线索收拢,那种豁然开朗的震撼感是难以言喻的。我感受到了作者在叙事技巧上极大的野心和娴熟的掌控力。此外,书中对于特定地域风貌的描绘,也达到了教科书级别的水准,那些地理环境不再是背景板,而是成为了推动情节发展、塑造人物性格的强大外部力量。我尤其欣赏作者对待传统文化的尊重和现代精神的结合,他没有陷入对过去的盲目怀旧,而是将传统元素视为一种精神上的支撑点,去应对现代生活的冲击。总而言之,这是一部需要耐心去探索,并最终会给予丰厚回报的文学作品,它在艺术性和故事性上达到了完美的平衡。

评分这部作品的叙事手法如同清晨的薄雾,朦胧而又引人入胜。作者对于人物内心世界的刻画细腻入微,仿佛能触摸到角色每一次呼吸间的犹豫与挣扎。故事的节奏把握得恰到好处,时而如疾风骤雨,推着情节向前狂奔;时而又像涓涓细流,让读者有足够的时间去品味那些细微的情感波动。特别是在描绘特定历史背景下个体命运的无常时,文字的力量被展现得淋漓尽致。我尤其欣赏作者构建的那个世界观,它的逻辑严谨,细节考究,即便是虚构的情节,也让人感觉真实可信。书中对一些传统技艺的描写,更是充满了敬意与热爱,从中可以窥见作者深厚的文化底蕴。整体而言,这是一部需要静下心来细细品读的作品,每一次重读都会有新的感悟,它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在引导读者进行一场深入的自我对话。

评分这本书的语言风格,我只能用“华丽而不失质朴”来形容。它不像某些当代小说那样追求新奇的词汇堆砌,而是选择了一种古典而又精准的表达方式,每一句话都像是经过千锤百炼的玉石,温润而有分量。尤其是描绘自然景物与人物心绪交织的段落,简直是诗歌散文的完美结合体。你几乎能闻到文字中散发出的泥土的芬芳和远山的清冷。故事的主线虽然清晰,但作者巧妙地设置了多重副线和隐喻,使得阅读过程充满了“解谜”的乐趣。每一次似乎要揭开真相时,他又抛出了一个新的悬念,这种张弛有度的叙事节奏,充分吊足了读者的胃口。我特别喜欢书中对“时间”这个抽象概念的处理,它不再是线性的流逝,而是成为了一个可以被触摸、被感受的实体,与角色的记忆和遗憾紧密地纠缠在一起。这是一部需要用耳朵去“听”的文字,它的韵律感极强。

评分读完这本书,最大的感受就是作者的笔触之老辣,简直像是时间在他手中凝固了。他似乎拥有一种魔力,能将最平凡的日常场景描绘得充满张力。我常常惊叹于他如何能将复杂的哲学思考融入到看似简单的对话之中,使得那些深刻的道理并非生硬地灌输,而是自然地流淌出来,潜移默化地影响着读者的认知。情节的铺陈有一种老电影的质感,色彩浓郁,光影变幻莫测,让人在阅读时脑海中自动生成了一部画面感极强的影片。书中关于人性复杂性的探讨,更是达到了一个新的高度,没有绝对的好人与坏人,只有在特定环境压力下做出选择的芸芸众生。这种对“灰度”的精确把握,让角色摆脱了脸谱化的倾向,变得有血有肉,令人难忘。对于那些追求文学深度的读者来说,这本书无疑是一次精神上的盛宴,它挑战了我们既有的认知框架,迫使我们去重新审视那些习以为常的观念。

评分还行,

评分多看书!看好书!

评分很喜欢他的书 一次买了很多 价位便宜还有优惠 送货快 喜欢京东

评分大爱笛安,期待新作!!!

评分很好看的说,是笛安的粉丝

评分很好

评分hao

评分发群里拆了吗你还在家里边去考的怎样呢个

评分书有点小

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有