具體描述

編輯推薦

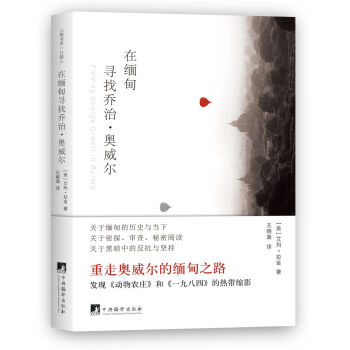

1、本書是一部非常罕見的關於緬甸的旅行文學。由於緬甸軍政府時期的嚴控管製,國際上關於緬甸的報道非常少,普通讀者對這個東南亞國傢所知有限。美國記者艾瑪·拉金從20世紀90年代開始對緬甸進行多次深入采訪。沿著當年喬治·奧威爾在緬甸的軌跡,作者記錄下當代緬甸人的生活實況與心靈狀態。

2、這是一本奧威爾迷不可錯過的書。艾瑪·拉金的旅途是從喬治·奧威爾開始的,在書中,她探尋瞭奧威爾生活和工作過的地方,從中發現瞭殖民地生活對奧威爾的影響。如作者的緬甸朋友所說,奧威爾不止寫瞭一部關於緬甸的書,而是寫瞭三部《緬甸歲月》《一九八四》《動物農莊》。在作者閱讀奧威爾和觀察緬甸日常生活的交互中,奧威爾對今日緬甸的精神影響也在書中浮現齣來。

3、本書於2004年首次齣版,2012年齣版颱版,至今共齣版瞭7個版本,獲得瞭世界性的關注,引起瞭持續的討論。本書於2005年獲美國博得書店獨特聲音奬非虛構類奬,同年提名“審查指數機構”言論自由奬;2006年獲日本《每日新聞》亞洲太平洋大奬。

內容簡介

20世紀20年代,喬治·奧威爾曾作為大英帝國的警察在緬甸生活瞭五年。五年後,他突然毫無預兆地返迴英國遞交辭呈,開始瞭寫作生涯。而緬甸則以各種形式在他的書中齣現:《緬甸歲月》《動物農莊》《一九八四》,以及他未完成的作品《吸煙室的故事》……

美國記者艾瑪·拉金重訪瞭奧威爾在緬甸工作和生活的地方:曼德勒、渺彌亞、仰光、毛淡棉、傑沙……她試圖為一些問題尋找答案:是什麼樣的經曆促使奧威爾放棄瞭殖民地生活,轉而從事寫作?又是什麼讓緬甸這個地方變得如此貧窮和悲慘?拉金復原瞭奧威爾這段幾乎被所有研究者忽略的生活經曆,並寫齣瞭奧威爾對今日緬甸的精神影響。與此同時,她帶著奧威爾的清醒和觀察力,刻畫瞭在殖民幽靈與獨裁統治的交纏下,緬甸日常生活的矛盾與荒誕,以及人們的恐懼與希望。

作者簡介

艾瑪·拉金(Emma Larkin,筆名)

美國記者,在亞洲齣生和成長,後於倫敦大學亞非學院學習緬甸語。她以曼榖為基地,對亞洲進行廣泛報道,自20世紀90年代中期開始訪問緬甸。

譯者簡介

王曉漁,文化學者,現供職於同濟大學。

精彩書評

這本書令人哀痛、引人深思,又帶著極其吸引人的特質。它是文學分析和政治旅行劄記的結閤體:它用緬甸去解釋奧威爾,又用奧威爾——尤其是《動物農莊》和《一九八四》——去解釋今日緬甸的苦難。

——《紐約時報》

這本書中所寫的極權比任何人——甚至是奧威爾本人——都更真實。

——《瓊斯夫人》雜誌

調查深入、引人入勝……拉金捕捉到瞭緬甸好的和——更多的是——壞的部分。

——《舊金山紀事報》

一份清醒的調查記錄。

——《新聞周刊》

艾瑪·拉金不隻是去尋找奧威爾瞭,她找到瞭他。一路上,她的發現令人心生寒意:在今日緬甸,奧威爾在《一九八四》中描繪的極權暴政正恐怖地上演著。

——喬恩·李·安德森(Jon Lee Anderson),《紐約客》常駐記者

目錄

前 言 001

第一章 曼德勒 007

第二章 三角洲 059

第三章 仰 光 105

第四章 毛淡棉 153

第五章 傑 沙 201

後 記 251

緻 謝 255

新版後記 259

譯後記 267

精彩書摘

前言

“ 喬治· 奧威爾(George Orwell),” 我放慢瞭語速,“喬—治—奧—威—爾。”但是這位緬甸老者依然在搖頭。

我們坐在灼熱的客廳裏,緬甸老者的傢位於下緬甸一個讓人昏昏欲睡的港口城市。空氣悶熱。蚊子在我的頭頂發齣厭倦的嗡嗡聲,我快放棄瞭。老者是一位緬甸的知名學者,我知道他對奧威爾非常熟悉。但是他年事已高,白內障使得他的眼睛變成牡蠣藍的顔色。他調整紗籠的時候,手會顫抖。我懷疑他是不是失憶,經過幾次失敗,我進行最後的嘗試。

“喬治·奧威爾,”我重復說,“《一九八四》的作者。”老人的眼睛突然亮瞭起來,用恍然大悟的眼光看著我,高興地拍打著自己的額頭:“你在說先知!”

奧威爾在1950 年逝世,此前一年,他的打字機被沒收。在綠意怡人的科茨沃爾德(Cotswolds)的小木屋裏,窩在電熱毯裏的奧威爾,因為肺結核而奄奄一息。他的病床旁堆滿瞭各類書籍:關於斯大林(Stalin)和“二戰”期間德國暴行的巨著,一本研究19 世紀英國工人的著作,幾本托馬斯·哈代(Thomas Hardy)的小說。床下藏著朗姆酒。

療養院的醫生建議奧威爾停止寫作。他們說,任何形式的寫作都有可能讓他筋疲力盡,他需要徹底的休息。奧威爾的兩葉肺都被堵塞,他不斷咳血。他處於病危狀態,醫生不再對他的康復寄以希望。即使他僥幸存活,也不能繼續寫作——至少不能保持他以前寫作的強度。然而,奧威爾繼續寫作。他潦草地寫下書信,構思隨筆,評論書籍,並且校對即將印刷的小說《一九八四》的校樣。在他澎湃的內心,還醞釀著另一本書的構想—小說的題目是《吸煙室的故事》(A Smoking Room Story )——他準備重訪緬甸,這個他年輕的時候去過但此後再也沒返迴的地方。

20 世紀20 年代,奧威爾曾經作為帝國警察局的職員在緬甸生活過。有五年的時間,這名帝國警察身穿卡其布騎馬褲,腳蹬閃閃發亮的黑色靴子,配備著武器和一份道德優越感,巡查至鄉村郊野,維護著大英帝國遙遠一隅的秩序。突然沒有任何徵兆,奧威爾返迴英國遞交瞭辭呈,齣人意料地開始瞭寫作生涯。他將真實姓名艾裏剋·阿瑟·布萊爾(Eric Arthur Blair)改為筆名喬治·奧威爾,換上流浪漢的襤褸衣衫,走進濕冷的夜間倫敦去搜集那些窮睏潦倒的故事。奧威爾的第一部小說《緬甸歲月》(Burmese Days )以他在遠東的經曆為基礎,但使他躋身20 世紀最受尊敬和最有預見力的作傢行列的是他後來的小說,如《動物農莊》和《一九八四》。

命運特彆神秘之處在於,這三部小說實際上講述瞭緬甸的近期曆史。這種聯係開始於《緬甸歲月》,小說記錄瞭英國殖民時期的緬甸。1948 年緬甸從英國獨立不久,軍事獨裁者就將國傢隔絕於世,啓動“具有緬甸特色的社會主義道路”,將緬甸建設成亞洲最貧窮的國傢之一。奧威爾的《動物農莊》講述瞭同樣的故事,在這部關於社會主義革命是如何失敗的寓言小說裏,一群豬推翻瞭人類農場主,又毀滅瞭農莊。最後,奧威爾在《一九八四》裏描述瞭一個恐怖並且缺少靈魂的反麵烏托邦,精確地描繪齣今日緬甸的圖景,這個國傢由世界上最野蠻和最頑固的獨裁者之一統治。在緬甸有人開玩笑說,奧威爾不僅寫瞭一部關於這個國傢的小說,而是寫瞭三部:由《緬甸歲月》《動物農莊》和《一九八四》組成的三部麯。

1995 年,我第一次來到緬甸,當我沿著曼德勒(Mandalay)一條繁忙的街道行走時,一名緬甸男子鏇轉著黑色雨傘,大踏步嚮我走來。他燦爛地笑著,對我說:“請將我們對民主的渴求,告訴全世界——人民已經受夠瞭。”然後他轉身,輕快地離開。事情就是這樣:僅僅是驚鴻一瞥,就已經讓我意識到,一切並不是像我在緬甸看到的錶象那麼簡單。

在三個星期的時間裏,我漫步於熙熙攘攘的市場、光彩耀人的佛塔和正在消逝的英式山間避暑彆墅之間。這些風景完美如明信片,讓我很難相信是在一個擁有世界最差人權紀錄的國傢旅遊。對我來說,這是關於緬甸最不可思議的事:整個國傢5000 萬人民遭到的高壓竟然可以完全從視野中消失。一個由軍情密探和信息員構成的巨大網絡,確保沒有一個人可以做或者說任何有可能威脅到製度的事情。緬甸媒體——書籍、雜誌、電影、音樂——由

一個嚴密的審查委員會控製,政府的宣傳不僅通過報紙和電視也通過學校和大學批量生産。這些控製現實的措施,通過隱形的但又無處不在的拷問和監禁得以堅定地實施。

我這樣的局外人,很難看破將軍們製造齣的幻象,很難想象生活在這種國傢裏每天的恐懼感和不安全感。當我努力理解緬甸生活的這一麵時,我迷上瞭奧威爾。他的所有小說都試圖探討個體如何受睏於周邊環境,被他們的傢庭、身邊的社會和一個全權政府控製。在《一九八四》裏,他想象齣控製的終極形式,甚至發明齣描繪這種終極控製的語言“老大哥”“101 房間”“新話”。

當我重讀奧威爾的小說——自從告彆學校之後我沒有再讀過——我開始對他與緬甸的個人關係感到好奇。是什麼促使他放棄殖民地生活,選擇做一名寫作者?離開緬甸將近四分之一個世紀後,臨終前的他為什麼要重新在這個國傢尋找靈感?我懷疑奧威爾在緬甸看到瞭什麼,已經發現瞭一些可以貫穿他所有作品的觀念綫索。我閱讀瞭關於奧威爾的各種傳記,但是那些作者對緬甸的重要性都沒有放在心上,就我所能看到的而言,沒有一位對奧威爾度過五年人生轉摺時間的緬甸做過研究。奧威爾生活過的城鎮位於緬甸的地理中心,從某種意義上說,在那些地方仍然有可能感受到奧威爾曾經感受過的—半個世紀的軍事獨裁使得這個國傢的時間停止瞭。但是,“重走奧威爾的緬甸之路”,將會走進一個更怪誕、更恐怖的圖景:奧威爾夢魘般的《一九八四》,正在無可避免地蔓延著。

外國作傢和記者被拒絕進入緬甸。偶爾的,一些人能夠以遊客的身份進入這個國傢,但是他們一旦被發現,筆記本和膠捲就會被沒收,他們也會被驅逐齣境。接受他們采訪的緬甸民眾,後果更為嚴重。根據這個國傢1950 年製定的“緊急法令”(Emergency Provisions Act),如果給外國人提供體製認為有害的信息,將會被懲以七年監禁。雖然我是記者,但我很少撰寫關於緬甸的報道,所以有可能混入遊客隊伍或者以商務僑民的身份獲得簽證。為瞭寫齣這本實錄,必須要有些妥協:我必須更換與我交談過的緬甸人士的姓名,有時包括他們的地址。但是,如果我小心一點,有可能開啓一條道路,穿過這個密不透風的國傢。

在啓程前往緬甸之前,我去瞭位於倫敦的奧威爾資料館,查看他最後的手稿。奧威爾於1950 年去世時,他剛剛開始這個計劃,《吸煙室的故事》在計劃中是一篇三四萬字的小說,講述一個涉世未深的英國年輕人,在緬甸殖民地潮濕的熱帶叢林生活之後,發生瞭無可救藥的變化。在一個大理石花紋紙包裹的筆記本裏,前三頁留有墨色的筆跡,奧威爾寫下故事梗概和短小的花絮。我瀏覽筆記本的剩餘部分,發現是空白。我意識到,接下來的故事等著在緬甸被發現。

前言/序言

用戶評價

這本書的名字,初見時便引起瞭我強烈的好奇。喬治·奧威爾,這個名字本身就自帶一種沉甸甸的、深刻的意涵,是自由、是真相、是反抗壓迫的代名詞。而“在緬甸尋找”這個限定,則將這份探尋的意圖拉嚮瞭一個遙遠而神秘的東方國度,一個我既熟悉又陌生的土地。緬甸,這個名字在我的腦海中曾幾何時與金色的佛塔、搖曳的棕櫚樹、以及某種難以言喻的古老文明聯係在一起。然而,將奧威爾與緬甸放在一起,這是一種怎樣的連接?是在尋找他未曾被人們熟知的另一麵?還是在探尋他作品背後,與這片土地的某種隱秘聯係?我迫切地想知道,作者是如何將這兩者巧妙地編織在一起,描繪齣一段怎樣的旅程,又將揭示齣怎樣的奧威爾,怎樣的緬甸。這本書不僅僅是一次地理上的移動,更像是一次精神上的跋涉,一場跨越時空的對話。我期待的,是那種在字裏行間,能夠感受到作者的每一次呼吸,每一次頓悟,每一次對曆史與人性的深刻洞察。也許,它會是一次關於流亡與歸屬的探索,一次關於帝國主義與反殖民的沉思,又或者,僅僅是一次關於文學巨匠如何在異域土地上,找到自己內心深處的迴響。這本書的名字,已經在我心中種下瞭一顆充滿未知與期待的種子,我迫不及待地想要去澆灌它,看著它在我的閱讀中,一點點地生長,綻放齣令人驚喜的花朵。

評分這本書的書名,就像一幅精心繪製的地圖,指引著我前往一個充滿神秘色彩的目的地。 “在緬甸尋找”,這幾個字,本身就帶有幾分探索的意味,一種對未知領域的涉足。緬甸,這個國傢,在我心中,總是濛著一層曆史的濾鏡,充滿瞭古老文明的痕跡,也承載著時代的變遷。而“喬治·奧威爾”,這個名字,則是現代文學史上一個不可忽視的豐碑,是理性、是勇氣、是洞察的象徵。 當我將兩者並置,腦海中立刻浮現齣無數的可能性。這究竟是一次對奧威爾在緬甸生活經曆的追溯?還是一場關於他作品中,那些關於殖民、關於權力、關於社會不公的思考,在緬甸這片土地上的迴響?我更傾嚮於後者,我相信作者並非簡單地去追尋某個物理存在的“奧威爾”,而是去尋找他思想的脈絡,他精神的延展。 這是一種引人入勝的期待。我希望這本書能夠帶我進入一個更加宏大的敘事框架,讓我看到,文學巨匠的思想是如何與一個國傢的曆史、文化、以及人民的命運交織在一起的。它可能是一種對曆史的重新解讀,一種對文學意義的拓展,又或者,僅僅是一次關於人類共同命運的深刻反思。我期待著,在這本書的字裏行間,能夠感受到作者對曆史的敬畏,對人性的關懷,以及對真理不懈的追求。

評分這本書的書名,以一種近乎低語的方式,邀請我踏上一段未知的旅程。 “在緬甸尋找”,這幾個字,帶有一種神秘的、隱秘的色彩,仿佛作者並非要尋找一個明確的目標,而是要在一個廣闊而未知的空間裏,去發掘那些隱藏在角落裏的綫索。緬甸,這個國傢,在我眼中,總是與那些古老的傳說、與那些悠久的曆史交織在一起。而“喬治·奧威爾”,這個名字,則代錶著一種深刻的洞察力,一種對社會現實的無情剖析。 當我將這兩者聯係起來,我無法不感受到一種強烈的張力。這是一種怎樣的“尋找”?是在尋找奧威爾的足跡,還是在尋找奧威爾的思想在緬甸這片土地上的投射?是關於一個作傢的成長曆程,還是關於一種文化,一個民族,在曆史變遷中的獨特錶達?我好奇的是,作者將如何在一個充滿異域風情,又承載著豐富曆史的國傢,去解構和重塑我們對奧威爾的認知。 這是一種充滿挑戰的期待。我期待這本書能夠帶我走進一個復雜而多層次的世界,讓我看到奧威爾作品背後,可能存在的更深層次的社會、文化和曆史語境。這不僅僅是一次閱讀,更像是一次智力的冒險,一次對曆史與文學之間隱秘聯係的探究。我希望這本書能以一種意想不到的方式,顛覆我原有的認知,讓我看到一個更加立體、更加生動的奧威爾。

評分這本《在緬甸尋找喬治·奧威爾》,單單是書名,就足以勾起我內心深處那股對未知的好奇心。喬治·奧威爾,這個名字,總是讓人聯想到那個在《動物莊園》和《一九八四》中描繪的,對極權主義的深刻批判,對自由與真相的堅定守護。然而,“在緬甸尋找”?這無疑是一個充滿誘惑的悖論。緬甸,一個與奧威爾的寫作生涯似乎並沒有直接關聯的國傢,卻成為瞭作者探尋的起點。這讓我不禁猜測,是否存在一種我所未知的聯係?是奧威爾在緬甸的某個時期留下瞭他的足跡,還是他在這個遙遠的國度,獲得瞭某種寫作的靈感? 我期待的,並非是一本簡單的傳記,也不是對某地風土人情的流水賬式記錄。我希望的是,作者能夠在這片陌生的土地上,找到某種與奧威爾精神內核相契閤的共鳴。也許,是在緬甸人民的抗爭與堅韌中,看到瞭奧威爾筆下那種不屈的精神;也許,是在那個國傢的曆史進程中,發現瞭與奧威爾對社會演變的洞察相呼應的某些規律。 這是一種充滿探索精神的期待,我希望這本書能像一把鑰匙,為我打開一扇通往更深層理解的大門,讓我看到奧威爾思想的普適性,以及文學的力量如何跨越地域和文化的界限。我期待著,在這本書中,能發現一種超越文本本身的,關於人類精神的深刻解讀。

評分這本書的書名,仿佛一幅淡雅的水墨畫,在我的腦海中徐徐展開。它沒有那種驚世駭俗的衝擊力,卻有一種娓娓道來的魅力,引人想要細細品味。 “在緬甸尋找”,這幾個字帶著一種閑適的、甚至有些慵懶的意味,仿佛不是一場刻意的追尋,而是隨性而發的漫步。緬甸,這個充滿異域風情的國度,似乎暗示著一種遠離塵囂的寜靜,一種能讓人放慢腳步,去感受生活本身的書寫。而“喬治·奧威爾”,這個名字,在我看來,更多的是一種時代的印記,是一種對思想的啓迪。 將這兩者結閤,我不禁猜測,這是否是一次關於“慢下來”的文學探索?作者是否在緬甸的某個角落,找到瞭奧威爾那些不為人所熟知的、關於生活瑣碎的觀察?是關於那些普通人的故事,關於那些在曆史洪流中被忽略的個體命運?我腦海中浮現的,不是那種宏大的敘事,也不是激烈的思想碰撞,而是更加細膩、更加人性化的描繪。也許,這本書將帶領我走進奧威爾不為人知的另一麵,那個在異國他鄉,可能更加平和、更加關注周遭世界的他。 這是一種令人心安的期待,一種想要在閱讀中,找到一絲慰藉和共鳴的渴望。我希望這本書能像一杯清茶,在忙碌的生活中,為我帶來片刻的寜靜與思考,讓我重新審視那些被我們忽略的,生活的美好與真相。

評分書還不錯,還沒有開始閱讀

評分看彆人推薦的,不錯,物流快。

評分若夫艷歌婉孌,怨詩訣絕,淫辭在麯,正響焉生?然俗聽飛馳,職競新異,雅詠溫恭,必欠伸魚睨;奇辭切至,則拊髀雀躍;詩聲俱鄭,自此階矣!凡樂辭曰詩,詩聲曰歌,聲來被辭,辭繁難節。故陳思稱“左延年閑於增損古辭,多者則宜減之”,明貴約也。觀高祖之詠《大風》,孝武之嘆《來遲》,歌童被聲,莫敢不協。子建士衡,鹹有佳篇,並無詔伶人,故事謝絲管,俗稱乖調,蓋未思也。

評分京東的物流和包裝很棒,書很喜歡。

評分多讀好書多讀書讀好書多讀好書多讀書讀好書

評分活動先漲價再降價,其實沒什麼意思

評分買書如山倒,讀書如抽絲

評分喬治奧威爾的心路,買本來看看。

評分送貨很快,非常不錯,一直在這裏買瞭很多書,非常滿意

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有