具体描述

编辑推荐

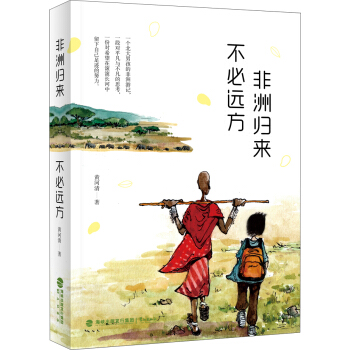

《非洲归来不必远方》特色一:《非洲归来不必远方》:一个北大高材生外派非洲,跑遍中西非,那些穷乱的地方。短短一年的非洲生活让作者历经人生百态,仿若看透人生,而作者在这样一个异域的国度,心灵也经历了一次深深的旅行。真正的旅行,不只是背起行囊远走他乡的短暂潇洒和逃离,更是一场在孤寂的自我放逐之旅中的自我拯救和印证。

《非洲归来不必远方》特色二:

与其说这是一本游记,不如说这是一本写在非洲的小说。

《非洲归来不必远方》主要以作者在非洲的亲身经历为主,围绕一群来非洲工作的中国人的故事展开,在院子里的那棵大杧果树下,聚集了性格各异的一批人,关于为什么来非洲,每个人都有一段不为人知的故事。作者用倒叙、插叙的手法,讲述了一段跌宕起伏、充满惊险与刺激的非洲故事。书中涉及到非洲当地原始的风土人情、气候饮食,也经历了非洲大选、战乱、疾病,在欣赏故事的同时,带你走进一个真实的非洲。

关键词:非洲、旅行、远方、非洲生活、故事、刚果金、杧果、非洲大选、巫术、菜市场

内容简介

本书说的是我在非洲那一年的故事,我去过的地方遍布中西非,那些穷乱的地方。工作之便,我有幸见了很多很多人,很多很多不一样的人,有执掌生杀大权的一方豪强,也有穷到会问钱到底是什么的苦人儿。每个人都幸或不幸,但每个人的生活又都那么特别,那么令人着迷。我的心灵似乎在那短短的一年里流浪了几十年,我不知道应该快乐还是悲伤,见过许多的结果往往是冷漠与苍老。一个男孩的非洲游记,一段对平凡与不凡的思考,一份希望在滚滚长河中留下自己足迹的努力。作者简介

黄河清,1989年生于厦门,现任在线教育老师。本科毕业于北京大学法国语言文学系,期间主演过电影《此间的少年》;毕业后离经叛道,拒多方offer,前往非洲工作。非洲工作期间重塑人生三观,回国后弃商从教,转投新东方旗下。后又难挡向往更广天地的内心,前往欧洲求学,现回国继续从教,坐标北京。目录

1.河边有个大院子 / 0012.院里有棵杧果树 / 010

3.树下有群大老非 / 022

4.老非最怕紫菱姐 / 035

5.紫菱姐姐闯情关 / 047

6.关门逗喵雨三爷 / 059

7.三爷梦回光明天 / 074

8.天涯何处无奇人 / 091

9.老人说要当总统 / 123

10.统统都得去买菜 / 169

11.四爷回归老板到 / 195

12.老板发威整拆迁 / 226

13.千言万语别老梁 / 257

14.关于非洲工作生活的一些Q&A; / 277

15.后记 / 286

精彩书摘

精彩书摘一:院里有棵杧果树

金沙萨这地方最常见的就是杧果树了,无论是戒备森严的深宅大院还是尘土飞扬的小道旁边,几乎到处都有。穷人们天天以杧果为食,这种甜腻厚实的水果着实养活了无数刚果人。我们院里这棵杧果树,不高,挺大,四季常青。其实在非洲刚果金这个地方,是不该说四季的。这里只有两季:旱季和雨季。而这两季也就一个共同的特点:惊人的热,是走在街上感觉自己就要蒸发了的那种热。对人而言,这固然难以忍受,但对植物而言,却无疑是天堂了。因而四季常青这个在国内颇凸显节气的词在这里反而变得稀松平常。反之,许多国内觉得稀松平常的事,到这儿却也变得千金难求,比如自来水,比如宽带网,比如大学文凭。这里的一切都是如此的不同,光从首都的布局上便可见一斑。

……

出了机场不到一公里就进入了刚果金的贫民区。那是真真正正的一眼就能看得出穷得没边没沿的地方,黄土满天满地,根本感觉不到一丝现代化的气息。地上的路五彩斑斓,数不清的塑料袋和生活垃圾混合在泥土中,最终与路融为一体,一点也不美丽,反倒像最毒的蛇般让人觉得有说不出的危险。满街都是人,都是老黑,绝大部分人什么事也没有就这么漫无目的地晃荡,眼睛直勾勾地盯着往来的车辆。离公路不到两米就是住人的房屋,可这里的房屋莫说有电,就连水都没有,就那么简单的几块三合板一拼就可以住人。穷困几乎可以说明明白白地写在每一寸土地与每一张脸上,这里做得最多的买卖竟然是出售拿塑料袋装着的不知哪来的清水。

“嘿,兄弟,记得啊,在这里绝对不要把窗户摇下来。”坐在副驾驶座的老梁把头转过来,郑重其事地对我说道:“这里的老黑凶得很,而且是反对现在政府的,咱公司现在和政府打得火热,要摊上什么事就麻烦了。”

“啊?”我一惊,“能摊上什么事?”

“哎,其实你第一天刚来不应该跟你讲这些的,等会儿把你给吓回去了领导又该说我了。”老梁挠挠头,似乎有些拿不准是不是要告诉我,“算啦,等你再呆几个月,熟悉熟悉情况再跟你说。”说完他就又把身体转了回去,东拉西扯地开始给我讲这个地方的人文地理情况,不管我怎么问,都再也不提刚刚说过的事了。

……

金沙萨出机场这段路是贫民窟,尘土飞扬的道路与各色塑料袋相得益彰,让人没有多少好感。

过了这段平民区是一段风景还算怡人的大马路,热带草原的景色一望无际地展现在我的面前。虽然既没有像书本上画的那样有羚羊与狮子在热情地追逐,也没有赵忠祥老师浑厚的嗓音描述的“又到了动物交配的季节”,但好歹也是一幅不曾见过的景象,让人心情好了一些。可惜这条路并不长,很快我们便进了市区。市区整体而言还算大也还算漂亮。跟北京比自然天差地别,但跟中国的三线城市还是勉强可以一比。一进市区老梁的嘴就再没有停下过,忙不迭地给我介绍刚果金政府各大部委的分布,这些部委的分布跟我以后的工作息息相关,我也就尽量默默记下了。

“总而言之,”老梁总结道,“金沙萨这个城市就像杧果树一样。”

……

杧果树啊,你到底是什么?是院中枇杷,是顶上菩提,是山之巅的迎客松,还是冥河边的曼陀罗?

精彩书摘二:

后记

终于写完了,仿佛自己陪自己走了一段长长的路,路上并无风景,沿途也无人搭讪,不知道路的尽头谁在等待,也不知道这条路通往哪里。

但这段路依旧走得非常愉快,业余写作的方式令人感到幸福,茶余饭后留下几千文字的感觉极好。古人说,书中自有黄金屋、颜如玉,父亲说,书写文字便自有快感,都非虚言。

我们无法主宰三维世界里无常的命运,可至少在这方寸之间的纸上,我们是无可匹敌的。人活着终有追求,不论是想功成名就还是参禅悟道,终离不开对自由与净土的向往,而这些看似遥不可及的东西在自己的笔下都变得触手可得。况且所有人物生死尽在一念之间,快乐更是无以复加。因此,即便字里行间孤单如狗,我们依旧可继续踽踽独行。

同样,即使笔下芳华万千,也逃不出生老病死的轮回,绝大部分的努力换不回一碗午夜时分的清粥小菜,有的只是酒至酣时的吹嘘:“知道吗?我写了一本书。”

吐槽与自嘲,是人生永恒的追求与主旋律。

……

前言/序言

昔年读书,看见西方一位哲人说,人生若完成三件大事则无憾。这三件事是:植一树,写一书,育一子。只是年少轻狂,那时不屑地笑笑,决定从当天就开始行动。我拿起附属房里的小铲子,砍下一小段树枝,课本上说这种树枝插在地上就能活,于是在屋后的山上刨了个坑,把树枝一插,满意地打量了半天,自以为人生三大事已毕其一。为奖励自己,晚餐还特地多吃了一点。时光荏苒,一晃多年已过。那棵在那天打量过后就再没被我放在心上的小树自然经不得风吹日晒、顽童摧残,而我也再没能完成清单上的任何一件大事。虽说生孩子这事一个人是急不来,但写书一个人努努力还是有点希望的。

因此写小说这个想法老早便有。最早是看金庸先生的《雪山飞狐》,结尾写到胡斐提刀欲劈就戛然而止,这令我一连数日辗转反侧,夜不能寐。最终实在难以忍耐,凌晨三点翻身起床,提笔写了个胡斐怒劈苗人凤的结局才算了结。之后每逢碰见喜欢的小说,无故太监或是结局太过差强人意时,总会提笔为之续上一个结尾。再后来,这个写小说的想法更是成了一种执念。自己想写一部前无古人后无来者,结局是一统天下的玄幻小说。奈何时至今日,这部巨作依旧只有一个开头,主角依旧是个懵懂少年,尚未感悟天道,更没拯救苍生,依旧以我的大学为原型在学院旁的小摊上烤鸡翅吃。也不是没有试着往下写,奈何每每写了几万字后,思绪便犹如不受控制般狂奔乱走,剧情也变得光怪陆离。突然有一天,我发现自己再也不喜欢这个主角了,只得罢笔不写。待到休息了几日之后再一看,发现自己已经不再识得这个主角了,只得忍痛删去重写。两三年来,删去的文稿五六十万字该是有了,算算倒是真够凑一部书,讽刺得紧。

起了放弃这个执念的想法是在一次与好基友长时间地虚拟世界鏖战过后。我在法国,他在国内,下线时他那边已是半夜,而我这边正是下午五点。巴黎的夏天日照长得有些虚幻,晚上十点也就勉强称得上傍晚,五点则正是艳阳高照的时段。屋外的红花绿叶映在脸上,竟让我觉得有些不真实,我突然有些分不清到底刚刚那个铁马金戈的世界是真的,还是这个春光明媚的世界是真的。短暂的恍惚过后,我想起,我已在自己的思想里走得太远,却忽略了自己身处其中的世界。起身打算关掉游戏,游戏里某个反派的话正好映入眼帘:“我有各种称呼,但我从来不是一个说谎者,因为真相总是比谎言更有趣。”

回想自己这几年的生活,不敢说走南闯北,但也总算是到过许多地方,见过许多的人和事。其实我压根不是一个喜欢旅游的人。一提到那些游客多如牛毛的所谓知名景点,更是无一例外让我想迅速逃回慵懒的家。比如,在巴黎求学的日子里,当地的朋友曾三番五次邀我排六个小时的队去看爱丽舍宫,都被我以“你们去吧,我真的还想多活两年”这个借口婉言谢绝。但这也并不妨碍每次有朋友来玩时我发挥巴黎游的陪同功能。我心中的巴黎地图纯以餐厅构成,像巴黎圣母院就在那家很著名的烤鸭店向左一百米。因此不管来访者有的是一颗艺术心还是经济心,走的时候都长了一身吃货的肉。

但这一切都不妨碍我喜欢看东西,不一定是莫扎特用过的盘子或者雨果洗过的碗一类所谓有内涵的东西,也不是罗浮宫的蒙娜丽莎、巴黎圣母院的雕像一类我们被道德绑架着必须看的东西,而是我所喜爱的东西,觉得有意思的东西。昔年父亲开会,学龄前的我随行。某日他们拜谒北京潭柘寺住持,我便在他们听大和尚谈经论道说得不亦乐乎的时候,一个人在旁边看两只蚂蚁打架,就这样看了一个多小时。多年以后父亲和他的同事再记不清楚那天下午他们的灵魂被我佛的圣光怎样地普照过,我自然也再不曾见过那两只蚂蚁,可我依旧能记得那时候看蚂蚁打架的心情——一种莫名所得的快乐。我在方寸之地依旧能过得很好,因此还是如前所说,我不爱旅游。

不过命运就是这么有意思,把我这么一个人发配到了大洋彼岸那些个荒蛮未开化之地,让我想不旅游都不行。我在这样的世界里竟然有了些审问自己、凝视星空的时间。也就是从那个时候开始,我有了写一部自己的游记的想法。思维和经历便是我们唯一拥有的别人夺不走也拿不去的财富。而富贵不还家,便如锦衣夜行无人知一般,多么无趣。因此这该是一部纯粹从我的视角出发的游记,地点可能诸位都不曾去过,而且是可能一辈子也不会去的非洲,全世界最穷最乱的地方。那里的一切真的非常有意思:有接近人性本源的思索,有极端贫富前无力的挣扎,也有大喜大悲后无意义的空虚。当然,那都是我看到并体会到的世界。我只是想写出来给大家看,顺便当作炫耀的资本。如果能凑巧丰富你一段无趣的旅途,那我自然是不胜荣幸。

游记中所书写的自然少不了当地的风土人情、气候饮食,但更多的是我看到的一些事,碰到的一些人,以及对这个世界的一些思考。其中有许多人和事会有不同程度的艺术处理,也请不要见怪,毕竟我脸皮再厚也不好意思把朋友的许多私事堂而皇之地拿出来当小说写。我说三道四已是不道义,再若影响了他们正常的生活那便罪不可恕。因此你所见的是我记忆力所及的那个世界,美轮美奂而又光怪陆离的无聊的地方。在这个意义上,本书可以说纯属虚构,如有雷同纯属巧合。

用户评价

在看到这本书的书名时,我脑海中立刻浮现出一些画面,虽然我从未去过非洲,但童年时听过的关于“神秘大陆”的故事,或者在博物馆里见过的非洲雕塑,都给我留下了一种模糊而深刻的印象。而“归来”这个词,又带着一种宿命感,仿佛有什么东西注定要回到原点,或者与过往的某种联系重新建立。我想象着,这或许是一个关于寻找的故事,一个关于身份认同的故事。主人公可能是在非洲出生,却在其他地方长大,然后因为某种原因,重返这片既熟悉又陌生的土地,去寻找自己失落的过去,去理解自己是谁。而“不必远方”则可能是一种豁然开朗的顿悟,在经历过千山万水后,才发现,自己一直在寻找的东西,其实早已在心中,或者就在身边。我期待这本书能给我带来一些关于“根”的思考,关于我们从哪里来,到哪里去的哲学命题。我希望作者能用饱含情感的笔触,描绘出主人公在非洲大地上的种种经历,那些与当地人民的交流,那些对历史文化的探寻,那些对自然景物的感悟,最终汇聚成一股强大的力量,帮助主人公完成一次深刻的自我认知。

评分这本书的封面设计着实吸引了我,色彩浓烈,图案充满异域风情,仿佛能闻到撒哈拉沙漠的尘土和亚马逊雨林的湿润空气。虽然我还没有翻开书页,但光是看封面,我就被一种强烈的召唤感所吸引,仿佛有什么古老的故事正在其中沉睡,等待被唤醒。封面上的人物剪影,若隐若现,他们的眼神中透露出一种历经沧桑的坚定,也暗示着一段不平凡的旅程。我猜想,这本书的故事可能围绕着一个在遥远的东方出生长大的人,因为某种原因,不得不踏上前往那片神秘大陆的旅程。这趟旅程或许充满了未知与挑战,但同时,也承载着对根源的追寻,对自我的探索。我期待着书中能描绘出令人惊叹的自然风光,那些我只能在纪录片中见识过的壮丽景象,比如乞力马扎罗山的雪顶,或者维多利亚瀑布的磅礴。同时,我也好奇作者会如何刻画非洲大陆上的人民,他们的生活方式,他们的文化习俗,以及他们与这片土地之间深厚的情感连接。这不仅仅是一次地理上的迁徙,更可能是一次心灵的回归,一次对生命意义的深度思考。这本书,在我眼中,已经不仅仅是一本书,更像是一扇通往未知的窗户,一剂激发我好奇心的良药。

评分读这本书之前,我其实对“非洲”这个概念的认知非常模糊,脑海中浮现的,大多是贫瘠、疾病、冲突这些负面标签,可能是媒体宣传的惯性思维,也可能是信息过于片面。然而,这本书的标题《非洲归来 不必远方》却给了我一种截然不同的感觉,它似乎在暗示着一种更深层次的理解,一种超越地理距离的情感联结。我开始思考,“归来”这个词的含义,它是否意味着一种寻根,一种对生命源头的回溯?而“不必远方”又为何?难道我们内心深处对非洲的认知,其实并不需要真的踏足那片土地才能获得?这激起了我极大的兴趣。我猜测,这本书可能不是一本简单的旅行游记,也不是一本枯燥的学术论著,而更像是一次深入人心的对话,一场关于文化、关于历史、关于人类共同命运的探讨。我期待作者能以一种更加细腻、更加人文的视角,去展现非洲大陆的另一面,去揭示那些隐藏在表面之下的丰富与多元。或许,它会挑战我固有的认知,让我看到一个更加立体、更加鲜活的非洲,一个充满活力、充满希望的非洲。这对我来说,将是一次极具启发性的阅读体验,一次重新审视世界,也重新审视自己的机会。

评分这本书的书名《非洲归来 不必远方》给我最直接的感受,是一种强烈的对比和反差。一方面,“非洲归来”暗示着一个明确的目的地,一个充满异域风情的存在,让人联想到广袤的草原、原始的部落、奔腾的野生动物。另一方面,“不必远方”又似乎消解了地理上的距离感,暗示着一种精神上的抵达,一种内心的回归。这让我忍不住猜测,这本书的内容会不会探讨一种“在地全球化”的视角?或许作者想说的是,我们对非洲的认知,并非一定要通过亲身去到那里才能获得,而是可以通过更深层次的理解,更广阔的视野,去感知和连接。这让我想到一些关于文化挪用、文化交流的讨论,以及在现代社会中,信息传播如何改变了我们对世界的认知。我期待这本书能带来一些新鲜的观点,能够颠覆我以往对非洲的一些刻板印象。我希望作者能以一种更加宏大的叙事,去展现非洲大陆与世界之间千丝万缕的联系,去揭示那些隐藏在历史长河中的文化互动,最终带领读者进行一次意义非凡的“精神远行”,即便身处“不必远方”,也能抵达内心的深处。

评分这本书的书名,尤其是“不必远方”这几个字,让我产生了强烈的好奇心。我常常觉得,旅行就是要去那些遥远而陌生的地方,去体验完全不同的生活。但“不必远方”这句话,却似乎在说,有些“远方”其实离我们很近,甚至就在内心深处。我脑海中闪过无数种解读的可能性,也许作者想表达的是,精神上的探索和回归,比物理上的距离更重要?或者,非洲的某些元素,某些精神,其实早已融入了我们,只是我们不自知?这让我联想到一些关于文化影响的讨论,比如西方对非洲艺术的借鉴,或者非洲音乐对现代流行乐的渗透。这本书会不会就是讲述这样一个故事,关于一种跨越时空的文化交融,一种潜移默化的影响?我希望能在这本书里看到一些意想不到的联系,看到一些“似曾相识”却又全然陌生的东西。我期待作者能用优美的文字,将这些看似遥远的元素,以一种细腻而深刻的方式呈现出来,让我们在阅读的过程中,仿佛也在经历一场心灵的“远方”之旅,最终抵达那个属于我们自己的“不必远方”。

评分本想看看非洲的风土人情,但是有点失望,很多篇幅都是大段书写作者自己的心情、朋友的履历什么的。对非洲面貌描绘较少。网络文学痕迹严重,有点故作幽默的感觉。

评分此用户未填写评价内容

评分正如书名所写《非洲归来 不必远方》,经历过非洲的人,天下再没有更远的地方了,这种远有距离上的远,但更多的是情感心理思想上的远,也许没体会过的人无法感受到

评分孩子说非常非常喜欢,画面生动内容丰富有趣味!

评分好书,就是有点小。

评分这本书非常不错,写了许多非洲的故事

评分很好,为什么要十个字,很好

评分挺好的书啊 喜欢

评分不错的好书,值得看看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中级导游员系列丛书:导游知识专题(修订版) [The Knowledge Monograph for Tour Guide] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11432177/rBEhWlNF6RoIAAAAAAMalrA33LwAALgIgKLbKMAAxqu513.jpg)

![世界分国地图·亚洲-菲律宾地图(中外对照 防水 耐折 撕不烂地图 折叠图 亚洲地图) [Philippines] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11856807/574b9a41N3825169b.jpg)