具体描述

产品特色

、

编辑推荐

★ 书法名家、文学名篇、经典名作!一书多用,尽收囊中!

★ 传统装帧、现代设计;超长拉页,超值珍藏!

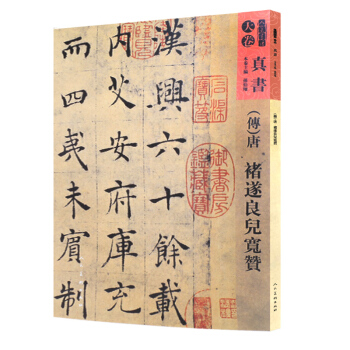

★ 正面高清印刷原作图,最大限度再现大师原貌;背面浅灰色字迹,可描红、临学俱佳。

★ 与历代名家一起,感受书法与文学精妙结合的典范之作!

买书必读!如何使用此书:

欣赏——

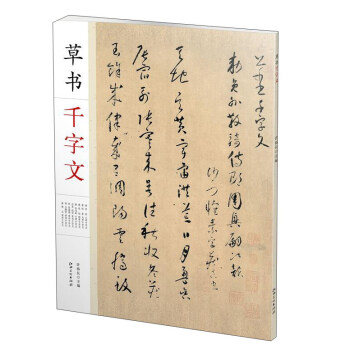

文学名篇、书法佳作,中国文字韵律之美,与中国书法线条之美双重加乘!对于难断句的文辞,在原图上增加了句点;高清特种艺术纸印刷,如在博物馆中亲身体会名家原作的震撼之美!

临摹——

印刷精度极高,书法大师笔锋的细节处理、笔力的轻重浓淡,一览无余。七米超长拉页,避免了普通平装字帖在使用时的种种不方便之处,无需镇纸,极为方便。

描红——

背面为浅灰色字迹,可供读者描红使用。毛笔、钢笔、软性笔、便携毛笔……均可。

收藏——

古典经折装帧,每一本都由工人纯手工粘贴而成,装帧难度极大。现代极简设计,洗练优雅,市场罕见!

内容简介

南宋诗人陆游晚年所作田园诗长卷。

意致高远、书体潇洒、大气磅礴。

“万物并作吾观复,众人皆醉我独醒。走遍世间无着处,闭门锄菜伴园丁。”

作者简介

陆游(1125—1210),字务观,晚年自号放翁,南宋文学家、史学家、诗人。陆游以诗闻名,他在书法上的才华却并不为世人所熟知。南宋理学家朱熹认为陆游书法“札精妙,意致高远”,明代收藏家张丑则赞其书“遒劲可爱”,这两点可以大概勾勒陆游书法风貌。此卷书体潇洒、用笔老辣、大气磅礴,恰如他在诗词中的纵横淋漓。

内页插图

前言/序言

用户评价

拿到这本书的时候,我脑子里闪过一个念头:写经课?这名字听起来就充满了仪式感和某种神秘的吸引力。而“与陆游一起写诗”更是让我好奇,陆游,这位家喻户晓的爱国诗人,他的诗歌我读了很多,也写了不少仿作,总觉得缺少了点什么,好像隔着一层厚厚的玻璃,无法真正触及他诗歌的灵魂。这本书,恰恰就给了我这样一个机会。它不是简单的诗歌鉴赏,而是将读者带入一个“写经”的语境,让我在“抄写”和“感悟”的过程中,去理解陆游笔下的情感和意境。我最喜欢的部分是作者对《自书诗卷》中每一首诗的拆解和重构。他不仅仅是解释诗句的字面意思,更是深入挖掘了诗句背后的历史背景、陆游当时的生活状态,甚至是他人生的起伏。例如,当读到陆游写边塞诗时的那种壮怀激烈,我能感受到他渴望建功立业的雄心;而当读到他写田园生活时的那种恬淡闲适,我又仿佛看到了一个卸下沉重铠甲的普通人。这种多维度的解读,让我对陆游的理解不再停留在单一的“爱国诗人”的标签上,而是看到了一个有血有肉、有悲有喜的鲜活个体。更重要的是,作者鼓励读者去“写”,去模仿,去体验。这个过程本身就是一种学习,一种将理论转化为实践的绝佳方式。我尝试着去模仿陆游的语气,去捕捉他诗歌的韵味,在这个过程中,我发现自己对诗歌的理解更加深入了,也更加体会到了创作的乐趣。这本书,让我觉得写诗不再是一件遥不可及的事情,而是一种可以亲身参与、可以与伟大灵魂共振的艺术。

评分我一直对那些能够“穿越时空”与历史人物进行对话的书籍情有独钟,而《自书诗卷》这本书,恰恰就给了我这样的体验。它以“写经课”为名,邀请我们与陆游一同“写诗”,这本身就充满了吸引力。我原本以为,这会是一本硬核的学术著作,但读下来,才发现它更像是一场沉浸式的文学之旅。作者并没有生硬地罗列陆游的生平事迹,而是通过对《自书诗卷》中诗歌的细致解读,一点点地勾勒出陆游作为一个人的生活轨迹和内心世界。我仿佛看到了他在书房伏案疾书的身影,听到了他在风雨中挥毫泼墨的声音。书中所呈现的陆游,不再是历史书上那个模糊的符号,而是一个有血有肉、有喜怒哀乐的鲜活个体。我尤其喜欢作者对诗歌创作“语境”的深入挖掘。他会告诉我,陆游在写下某一句诗时,他可能正面临着怎样的政治压力,怎样的生活困顿,或者怎样的情感触动。这种“情境代入”的解读方式,让我能够更深刻地理解诗歌背后所蕴含的情感力量。更让我惊喜的是,这本书并非只是单向的“灌输”,而是鼓励读者去“参与”。“写经课”的形式,让我有机会去尝试模仿陆游的风格,去用他的方式去表达自己的情感。这个过程,不仅仅是对诗歌的理解,更是对作者创作心态的体验。我不再只是一个被动的读者,而是成为了一个主动的探索者,一个与陆游进行跨越时空的“交流者”。这本书,让我觉得文学的魅力,就在于它能够连接过去与现在,连接不同的灵魂。

评分我对陆游的诗歌,一直抱有一种既敬仰又疏离的态度。他的诗歌,尤其是那些充满家国情怀的篇章,总让我觉得离我太过遥远,仿佛是历史画卷中的一幅浓墨重彩,我只能远观,却无法触及。直到我翻开了《自书诗卷》这本书,才感觉我和陆游之间的距离,被大大拉近了。《自书诗卷》这本书,用“写经课”这样一个充满古韵和仪式感的概念,将我引入了一个全新的阅读体验。它不是简单的诗歌鉴赏,也不是枯燥的文学史考证,而是让我以一种“仿写”和“体悟”的方式,去重新认识陆游。我最欣赏作者的解读方式,他并没有直接给我下结论,而是通过对《自书诗卷》中诗歌的深入剖析,让我自己去发现陆游的内心世界。他会详细描述陆游写某首诗时所处的环境,他可能面临的困境,他内心的情感波动。我仿佛跟着作者的笔触,一点点地走进陆游的生活,感受他作为一个人,在那个时代所经历的喜怒哀乐。比如,当我读到他写思乡之情,或是对国家命运的担忧时,我能真切地感受到他内心的那种深沉情感。更让我感到惊喜的是,这本书鼓励读者去“写”,去模仿。这个“写经”的过程,让我觉得我不再只是一个被动的接受者,而是一个主动的参与者,一个试图去理解和传承陆游诗歌精髓的“学徒”。我尝试着用陆游的视角去观察世界,用他的语言去表达情感。在这个过程中,我不仅加深了对陆游诗歌的理解,也体验到了创作的乐趣和挑战。

评分一直以来,我对陆游的诗歌都有着一种特殊的感情,他的诗中既有“金戈铁马”的豪情壮志,又有“柴门闻犬吠”的市井烟火,仿佛一个立体的存在。但总觉得,我与他的诗歌之间,隔着一层薄纱,无法真正触摸到他内心最深处的波澜。《自书诗卷》这本书,以“写经课”这个新颖的方式,为我揭开了这层薄纱。它不是简单的诗歌赏析,而是让我以一种“参与者”的姿态,去体悟陆游的诗歌创作过程。我最喜欢的部分是作者对《自书诗卷》中每一首诗的精细解读。他不仅仅是解释字面意思,更是挖掘了诗句背后的“语境”,陆游当时所处的时代背景,他个人的生活经历,甚至是他的心境变化。我仿佛看到了陆游在不同的场景下,是如何将情感倾注于笔端的。比如,当我读到他写贬谪生活时的诗句,我能感受到他内心的无奈和悲凉,但同时也能从字里行间读出他那种不屈不挠的生命力。这种深入骨髓的解读,让我对陆游的理解不再是停留在表面的符号,而是看到了一个活生生的、有情感的人。更让我着迷的是,这本书不仅仅是“读”诗,更是“写”诗。作者鼓励读者去模仿陆游的风格,去用他的方式去思考和表达。这个“写经”的过程,让我觉得自己不仅仅是一个读者,更是一个与陆游进行跨时空对话的“共学者”。在这个过程中,我不仅加深了对陆游诗歌的理解,也体验到了创作的乐趣。这本书,让我觉得学习文学,不仅仅是获取知识,更是一种生命的体验。

评分一直以来,陆游的诗歌在我心中,都带着一种“遥不可及”的光环。他的爱国情怀,他的才华横溢,总让我觉得,他是一个只存在于历史书中的伟大人物。然而,《自书诗卷》这本书,用一种非常独特的方式,将我带进了陆游的诗歌世界,甚至是他内心的深处。这本书的名字——“写经课:与陆游一起写诗”,本身就充满了吸引力。它不是一本普通的诗歌解读,而是一种“参与式”的学习体验。我最喜欢作者的解读方式,他并没有直接给我灌输陆游的“诗歌理论”,而是通过对《自书诗卷》的精细解读,一点点地还原陆游的创作情境。他会详细描述陆游在写下某一句诗时,他所处的时代背景、他个人的生活状态,甚至是他的心境变化。我仿佛看到了一个有血有肉的陆游,而不是那个被符号化的伟大诗人。比如,当我读到陆游写边塞诗时,我能感受到他内心的那种壮怀激烈;当我读到他写田园生活时,我又看到了他作为普通人的温情一面。这种多角度的解读,让陆游的形象在我心中变得更加立体和真实。更让我感到惊喜的是,这本书鼓励读者去“写”,去模仿。这个“写经”的过程,让我觉得自己不仅仅是在读诗,更是在“体验”诗歌。我尝试着去模仿陆游的语气,去捕捉他诗歌的韵律。在这个过程中,我不仅对陆游的诗歌有了更深入的理解,也体验到了创作的乐趣和挑战。这本书,让我觉得文学的学习,可以是一种沉浸式的体验,一种与历史人物进行心灵对话的旅程。

评分对于一个热爱陆游诗歌多年的我来说,《自书诗卷》这本书就像是一场迟来的盛宴,它让我以一种前所未有的方式,重新认识了这位我敬爱的诗人。我曾以为,陆游的诗歌,尤其是他那些充满家国情怀的壮丽篇章,总是带着一种高高在上的距离感,让我只能仰望。但这本书,用“写经课”的独特视角,将我拉近了他的生活,甚至是他内心的世界。我惊喜地发现,原来陆游的诗歌,并非都是激昂慷慨的战歌,也充满了普通人细腻的情感和生活琐事。作者通过对《自书诗卷》中诗歌的细致剖析,一点点地揭示了陆游诗歌创作的“语境”,他为何会写下这些句子,这些句子背后又隐藏着怎样的故事和情感。我不再只是停留在“知其然”,而是开始“知其所以然”。例如,当我读到他写贬谪生活时的诗句,我能感受到他内心的不甘和失落,但同时也能从字缝里读出他那份乐观坚韧,以及对生活的热爱。这种深入骨髓的解读,让我对陆游的形象更加立体和丰满。书中的“写经”部分,更是让我跃跃欲试。它鼓励我不仅仅是作为一个旁观者去欣赏,而是去尝试模仿,去感受陆游的创作心路。我尝试着去模仿他的遣词造句,去捕捉他诗歌的韵律,在这个过程中,我才真正体会到,陆游诗歌的魅力,不仅仅在于其思想的深度,更在于其情感的真实和表达的精妙。这本书,让我觉得学习诗歌,学习理解一位伟大的诗人,可以是如此有趣而富有启发性。

评分我一直认为,理解一位诗人,最好的方式莫过于去“读懂”他的诗。但《自书诗卷》这本书,却给了我一种全新的视角,它让我觉得,理解陆游,还可以通过“写”来达成。这本书的名字——“写经课:与陆游一起写诗”,就充满了召唤力。它并非是简单地罗列陆游的诗歌,而是邀请我成为一个“参与者”,去和他一起“写诗”。我最欣赏作者的解读方式,他没有上来就给我讲大道理,而是通过对《自书诗卷》中每一首诗的细致剖析,将我带入了陆游的创作世界。他会详细描绘陆游写某首诗时所处的环境,他可能面临的困境,他内心的情感起伏。我仿佛亲身经历着陆游的人生,感受着他诗歌的诞生过程。比如,当我读到他写贬谪生活时的诗句,我能感受到他内心的那种落寞,但同时也能从字缝里读出他那份不屈的斗志。这种“情境代入”式的解读,让我对陆游的理解不再是流于表面,而是深入到了情感的层面。更让我兴奋的是,“写经课”这个概念。它鼓励我去模仿陆游的风格,去用他的方式去表达。这个过程,让我觉得自己不仅仅是在学习陆游的诗歌,更是在学习他如何去感受世界,如何去表达情感。我尝试着去模仿他的遣词造句,去捕捉他诗歌的韵律。在这个过程中,我不仅加深了对陆游诗歌的理解,也体验到了创作的乐趣和挑战。这本书,让我觉得文学的魅力,就在于它能够连接过去与现在,连接不同的灵魂。

评分长久以来,陆游的诗歌对我来说,就像是浩瀚星河中的璀璨星辰,我仰望,我赞叹,却总觉得遥不可及,无法触及那最真实的光芒。《自书诗卷》这本书,就像是一艘精心打造的航船,载着我,驶入了陆游的精神海洋,让我得以近距离地感受他的诗意人生。“写经课:与陆游一起写诗”这个别出心裁的书名,瞬间就吸引了我。它预示着,这不是一次简单的阅读,而是一场身临其境的体验。作者对《自书诗卷》的解读,堪称精妙。他没有选择枯燥的学术分析,而是将每一首诗都置于陆游当时的生活情境之中,让我仿佛看到了陆游的“前世今生”。我看到了他在书房,在战场,在田园,在贬谪之地,用不同的心境,书写着不同的人生篇章。作者对诗句背后情感的挖掘,尤其让我动容。例如,当我读到他写壮志未酬的诗句时,我能感受到他内心的那种悲愤;当我读到他写晚年闲适的诗句时,我又看到了他那份难得的达观。这种深入骨髓的解读,让我对陆游的理解,不再是脸谱化的,而是变得立体而鲜活。更让我感到惊喜的是,“写经课”的环节,它鼓励我不仅仅是作为一个被动的读者,而是去成为一个“生产者”,去模仿陆游的风格,去体悟他创作的精髓。我尝试着去捕捉他诗歌的韵律,去模仿他的遣词造句。在这个过程中,我不仅加深了对陆游诗歌的理解,也体验到了创作本身的乐趣和挑战。这本书,让我觉得,文学的魅力,就在于它能够穿越时空,连接不同的灵魂,让我们在“写”与“读”之间,实现一场深刻的对话。

评分我一直以为,读诗就是读懂字面上的意思,欣赏一下遣词造句的美感,最多再了解一下诗人生平的轶事。然而,这本书彻底颠覆了我的认知。《自书诗卷》这本书,它给我的感觉,就像是打开了一扇通往陆游内心的窗户,而“写经课”这个概念,则是我学习如何透过这扇窗户,去看见更真实、更立体的陆游。作者并没有直接给我灌输“陆游是怎样一个诗人”的结论,而是通过一种非常巧妙的方式,引导我一步步地去发现。我印象最深的是,作者在解读陆游的某些诗句时,会先描述陆游当时的生活场景,他可能面临的困境,他内心的挣扎,然后才引出诗句。这种“情境代入”的方式,让我瞬间感觉自己不再是一个远观者,而是仿佛置身于陆游身边,感受着他当下的情绪。比如,当我读到关于他晚年困顿生活的诗句时,我能真切地感受到他内心的失落和无奈,却又在他字里行间找到一种顽强的生命力。这种感觉,是单纯的读诗无法带来的。更让我惊喜的是,这本书不仅仅是“读”陆游,更是“写”陆游。作者鼓励读者去尝试模仿陆游的风格,去用他的方式去思考和表达。这个过程,让我觉得非常有趣,也让我更加深刻地体会到陆游诗歌的精髓。我不再是那个被动接受信息的读者,而是成为了一个主动探索者,一个与陆游进行跨越时空的“对话者”。这本书,对我而言,不仅仅是一本关于陆游的书,更是一次关于如何更深入地理解和体验文学的“启蒙”。

评分一直以来,我对陆游的诗都有一种难以言喻的亲近感,他的诗歌里既有“死去元知万事空,但悲不见九州同”的家国情怀,又有“小轩窗,正梳妆”的温情生活。然而,总觉得读他的诗,像是在隔着一层薄雾,窥见他内心的波澜壮阔,却又抓不住那最真实、最细腻的情感脉络。直到偶然翻开这本书,我才意识到,原来写诗,也可以成为一种与诗人灵魂对话的桥梁。这本书并非枯燥的学术研究,也不是简单的诗歌赏析,它更像是一次穿越时空的文学体验。作者并没有直接告诉我陆游写诗的“技巧”或“套路”,而是引导我进入陆游的生活场景,去感受他写诗时的心境。我仿佛看到了他在书房里,窗外是初春的细雨,桌上铺着宣纸,笔墨的清香弥漫。他为何会写下那句“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”?是因为胸中压抑不住的报国热忱,还是因为看到边疆战事的急迫,内心涌动的悲愤?书里通过对《自书诗卷》的细致解读,一点点剥开陆游创作背后的情感肌理,让我不再是那个旁观的读者,而是仿佛置身其中,与他一同经历了那些或激昂、或沉郁,或闲适,或悲凉的时刻。作者的文笔优美而不失力量,字里行间都透露着对陆游深深的理解和热爱。读这本书,我学会的不仅仅是理解陆游的诗,更是理解他作为一个人的喜怒哀乐,理解他在那个时代背景下,作为一个文人的坚守与无奈。这种“写经课”的形式,让我觉得既新颖又深刻,它让我明白,真正的文学欣赏,不是简单的阅读理解,而是与作者进行一次心灵的共鸣,一次深入骨髓的对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有