具体描述

编辑推荐

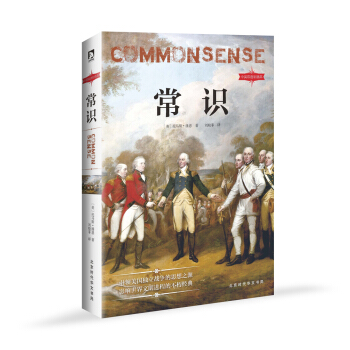

适读人群 :大众读者《常识》所具有的震撼人心的作用是今人不可想象的,可以说就是促使美国从帝国中独立出来的出版物。

☆塑造美国的二十本书之一,畅销堪比《圣经》,当代青年不可不读的经典名著。

☆ 引领北美独立战争的思想之源,为美国精神日后的发展扫清道路。提升公民自我修养,开卷必有收获。

☆《常识》一经问世,立刻掀起抢购狂潮,短短数月,销售50万册,大大加速了美国的独立进程。

☆《时代周刊》《纽约时报》《南方人物周刊》《三联生活周刊》等数十家国内外期刊媒体鼎力推荐

潘恩的是一部神奇而经典的书,当时英国和殖民地之间的关系十分紧张,北美人民反英斗争风起云涌。潘恩很快就投身中。但是,人们的观念还根深蒂固,连华盛顿、富兰克林、亚当斯这些独立战争时期著名的政治家,都不明确提出独立。

1775年4 月19日的莱克星敦和康柯德的,潘恩得出结论,这次起义的目的不仅要反对不公正的税制,而且要支持全面独立。1776年1月10日,他发表了《常识》,书中对他的论点做了详细解释,公开提出问题。这本小册子立即引起轰动,三个月内售出十多万册。在一个人口仅二百五十万的殖民地里,售出了五十万册。潘恩的《常识》比任何一个出版物都更能说服当时的支持北美从不列颠独立出来。它还被誉为是的精髓。

内容简介

《常识》是托马斯·潘恩(Thomas Paine,1737~1809) 1776年1月以“一个英国人”的署名而发表的,内容确实如书名所言,全是常识,但这些常识是就今天而言的,在打响之后的1776年1月,这本书所具有的震撼人心的作用是今人所不可想象的。

可以说就是促使美国从不列颠帝国中独立出来的出版物,本书的出版深刻揭露了英国的黑暗与压迫本质,使得很多人最终下定决心与英国决裂,极大地鼓舞了美国独立士气,建立独立的。 同时它也是一本不可不读的经典名著。

作者简介

托马斯.潘恩,生于英格兰诺福克郡一个裁缝,上过几年学,先后做过学徒、鞋匠、、收税官,在富兰克林帮助下到达北美大陆,投身于争取北美独立事业,1776年以“一个英国人”名义发表《常识》,成为了北美人民明确的战斗纲领,并随后被吸收为《独立宣言》的精华。

潘恩一生征尘遮面,喋血襟袍,他著作中每一个字都是战斗的与号角,与中的思想不同,潘恩本就是在现实中展开思想,在现实中推动思想,再转而用思想来改造现实。潘恩可能有空想色彩,但是却非一个空谈家。潘恩对政治的见解,成为美国独立后的立国根本。

内页插图

精彩书评

他有《常识》,反抗那时的政治传统;他有《人权论》,反抗社会传统;他有《土地正义论》,反抗的是经济传统;最后有《理性时代》,反抗的是宗教传统。这样一来,他就把那个年头能得罪的人类权势力量都得罪完了,他从地上打到天上,横扫俗界国王之后,又向灵界国王宣战,最后激起天怨人怒,自然落个遗骨飘零,死无葬身之地的悲惨下场。”一个值得看看的人,一本值得读读的小册子。

——学者 朱学勤

我在很多文章中,都提到过托马斯潘恩的《常识》,我自己的写作观亦如是,坚持“外婆都懂”的常识感。

——作家 刘瑜

目录

引言

慨述政府之起源与构成,并简要评述英国政体

论君主制与世袭制

北美大陆现状思考

论北美目前的能力及若干杂想

附记

过托马斯潘恩的《常识》,我自己的写作观亦如是,坚持“外婆都懂”的常识感。

——作家 刘瑜

精彩书摘

有些作家将社会和政府混为一谈,导致两者之间看似没有多大区别,甚至毫无区别。而实际上,它们不但不是一回事,而且起因也全然不同。社会由我们的欲求所产生,而政府则因我们的邪恶所造就。前者让我们齐心协力,从而积极提升我们的幸福感,而后者则通过抑制我们的恶行,来消极增进我们的幸福感。一个鼓励交流,另一个制造差别。前者是奖励者,后者是惩罚者。

在任何情况下,社会都是一种福祉。然而政府,就算在其最好的状态下,也只不过是无可避免的祸害,在其最糟糕的情况下,便是无法容忍的灾祸。因为,当我们遭遇苦难,或受到由政府导致的、我们原以为只有在无政府国家才可能遭受的不幸时,会意识到正是我们自己种下了恶果,自作自受而格外痛苦。政府如同衣服,是丧失纯真的象征,帝王的宫殿建立在天堂亭榭的废墟上。如果人们都能始终不渝地凭良心行事,那么就根本不需要其他立法者。然而,事实并非如此,谨慎小心的原则促使人们在任何事情上都会两害相权取其轻,他们认为有必要放弃一部分财产,以保全剩余的部分。既然安全是政府的真正意图与目的,那么毫无疑问,任何看起来最有可能保证我们的安全、且花费最少收益最大的形式,就是最好的选择。

为了清晰准确地了解政府的意图与目的,我们假设有少数人在地球某个偏僻的地方定居,与外界隔绝。他们代表任一国家或是整个世界的第一批居民。在这种天然自由的状态下,社会将是他们首先想到的,而种种动机也会驱使他们朝这一方向努力。个人之力无法满足自身的诸多欲求,加之心理上也不堪忍受长久的孤独,因此很快就会去寻求他人的帮助与慰藉,同样对方也会有相同的需求。四五个人合作,就能在荒野中搭建起一个还算过得去的住所,而单独一人则可能劳碌终生也一无所成。他砍倒树木,却无力搬运,即便搬动了,也无法竖立起来,与此同时,饥饿会迫使他停下手头的工作。每一种不同的欲求,会以不同的方式支使他。疾病,甚至灾祸都可能置人于死地,即便它们本身并不致命,但会使人丧失生活能力,陷入生不如死的境地。

这样一来,需求如同引力,很快促使新移民组成社会,而社会中的互惠福祉也将接踵而来。只要人们始终公平互助、以诚相待,法律和政府便毫无用处。然而,除了天堂,没有什么能免于邪恶的侵袭。所以,在相互扶持、共同克服了移民初期的诸多困难后,人们不可避免地懈怠了自己的责任和彼此的联系,这表明,有必要建立某种形式的政府来弥补德行方面的缺陷。

路边某棵大树就是他们的议院,全体移民都可以聚到树下商议公共事务。很有可能,他们最初的法律只能称之为“守则”,实行时也只是以公众的鄙视唾弃作为惩罚。在这最早的议会中,每个人都因天赋权利而占据一个席位。

起初,移民人数不多,住所临近,议题少且琐碎,每个人都会参与讨论。然而,随着移民区的发展,公众关注的议题越来越多,成员间的住所也距离较远,不便像从前那样全体聚集讨论。于是,从全体成员中挑选出若干人来专门负责立法事务,便成为一种便捷可行的方式。这些人应和全体选民一体同心,并且应像所有成员亲自参会一样行使职权。如果移民区继续扩展,就有必要增加代表人数,使每一部分的利益都受到关照。所以,最好的方法是将整个移民区划分成若干适当的部分,每个部分选派适当数量的代表。当选者不能谋求和选民无关的个人利益。为了审慎起见,经常进行选举是明智之举。因为当选者很有可能在几个月后落选,再次成为普通民众,所以他们在任期内会谨慎行事。这一方法有效保证了当选者对选民的忠诚。频繁的选举使社会内各部分建立起共同的利害关系,各部分自然就会相互扶持,政府的力量和被管理者的幸福正是建立在这一基础上,而不是建立在毫无意义的帝王名号上。

这就是政府的起源,换言之,是由于道德无法约束世界而产生的一种必要的管理模式,由此也可看出政府的意图与目的,即自由和安全。虽然我们的眼睛可能被白雪弄得目眩神迷,我们的耳朵可能被声音所欺骗,虽然我们的意志可能被偏见所歪曲,抑或我们的认知被利益所迷惑,但是,自然与理性的声音会说:这是对的。

我依据一条无可辩驳的自然原则得出了对政体的看法,即任何事物越简单越不易混乱,就算发生混乱也比较容易修正。根据这条原则,我将对大肆吹嘘的英国政体发表一些评论。毋庸置疑,在该政体建立的奴隶时代,它是杰出卓越的。在整个世界暴政肆虐的时代,尽量不背离这一政体,也不失为一种不错的出路。但是很显然,这种政体并不完善,它可能受到暴乱的侵扰,并且无法履行其表面上的承诺。

专制政府(虽然这是人性中的耻辱)有其自身优势,即很简单。假若人们遭受苦难,他们不但知道暴行来自哪里,而且也知道补救的方法,他们不会被五花八门的原因与解救方案弄得手足无措。英国政体则非常复杂,导致国民长期遭受荼毒却找不到症结所在。有些人说问题在这,有些人却说问题在那,每个政治医生都开出不同的处方。

我清楚,要克服狭隘的或由来已久的偏见是很难的,不过,如果我们仔细研究英国政体的构成,就会发现它不过是两种古代暴政的残余,只是掺杂了一些新的共和制元素。

首先是以国王为代表的君主暴政的残余。

其次是以上议院为代表的贵族政治的残余。

再次是以下议院为代表的新的共和政体的元素。英国的自由则取决于其效能。

前两者是世袭的,和民众无关,从法制的角度看,它们对国家的自由毫无贡献。

认为英国政体是三权分立、相互制约的观点是非常滑稽可笑的,这种说法要么毫无意义,要么自相矛盾。

关于下议院制约王权的说法,预先假定了两点:

第一,国王在无人监督的情况下是不可信任的,换言之,对绝对权力的欲求是君主制的先天疾病。

第二,出于制约王权的目的,下议院议员要么比国王更英明,要么更值得信任。

同一个政体,先是授权下议院,使其通过控制政府开支来制约王权,然后又授权国王,让他有权驳回下议院的议案,以制约下议院的权力。这又意味着,国王比那些本应比他英明的人更英明。简直荒谬至极!

君主制中存在一些非常滑稽的东西。它先剥夺一个人获取信息知识的权力,然后又授权他去解决那些需要敏锐判断力的问题。也就是说,国王的身份让他隔绝于世事,但国王的职责又要求他洞悉世事。这些不合常理的对立和相互损耗,证明国王的整个存在是荒谬、无意义的。

有些作者曾这么解释英国政体:国王是一方,民众是另一方;上议院代表国王的利益,下议院则代表民众的利益。但是这种区分会导致议会内部分裂、自相对立。虽然措辞华丽,但一经推敲就会发现内容空洞、意义模糊。若描述的是不存在的事物,或是不可思议无法描述的事物,那文字再优美考究,也仅仅只是一些响亮的音节,它们固然悦耳,但缺乏思想内容,无法传达有效信息。这种观点包含一个先决问题,即国王是如何拥有人民不信任,且时时需加以制约的权力?这种权力不可能是明智的人民赋予的,而且,任何需要制约的权力也绝非来自上帝,但宪法却认定这样的权力存在。

显然,这种宪法条文不可能落实,而且既不能也不会达到目的。这完全就是自我毁灭。既然较重的砝码能够称起较轻的物品,既然一架机器的所有轮子都是由一个轮子驱动,那我们只需知道,这个政体中哪种权力最重要,因为这种权力将起着决定性作用。虽然其他权力或其中某些要素可能阻碍或减慢整体运行,但只要未能使其停止,就都是徒劳的。第一推动力终有自己的运转方式,速度上的不足将由时间来弥补。

在英国政体中,国王拥有绝对的权力,这一点不言而喻。而他仅仅作为地位和年金的提供者,就获得了一切,这一点也是显而易见的。虽然我们已非常聪明地对君主专制关门落锁,但同时又愚蠢地将钥匙交由国王掌控。

前言/序言

这本书的观点或许尚未得到普遍认可。一直以来,我们都习惯被动接受,却很少提出质疑。这种惯性不但使事物停于看似正确的肤浅表像,而且一旦质疑就会遭来传统舆论的抵制。不过,争论很快就会平息。时间比道理更能使人改变。

长期滥用职权使权力的正当性遭受质疑(任何事情都是这样,如果受压迫者一味忍受,从不讨要公道,那么一切都可能永远不会改变)。英国国王拥有属于自己的权利,并支持议会拥有“他们的”权利。两者联合起来压榨善良的国民。人民拥有毋庸置疑的基本权利去质疑他们所拥有的权利,并且有权阻止任何一方篡夺这些权利。

在文章中,笔者尽力避免个人主观化的东西。针对个人的恭维与责难也不会在文中出现。智者和成功人士不会因一本小册子的赞美而洋洋自得,同时,我们也无需费心劝诫那些不明智或不友善的人改头换面,唯有巨大的痛苦才能使他们醒悟。

从很大程度上来说,北美的事业就是全人类的事业。很多具有普遍意义的(非地方性的)情况已经或即将出现,它们必然会影响热爱人类的人所信奉的原则。发动战争使国家动荡不安、挑衅天赋人权并迫害人权捍卫者──任何有感知力的人都不会对这些暴行无动于衷,不管人们如何评价,笔者就是其中一员。

1776年2月14日于费城

用户评价

我最近读完了一本名为《常识》的书,它给我的感觉就像是在一个喧嚣的市场中,突然听到了一声悠扬的古琴声。这本书并没有试图去轰炸你的感官,而是以一种非常内敛、却又极具穿透力的方式,触及了内心深处。它讲述的并非是什么惊天动地的故事,也非什么高深的理论,而是那些被我们习以为常,却又往往是我们行动指南的基础。 作者的文字如同涓涓细流,润物无声。他没有刻意去制造戏剧性的冲突,也没有运用华丽的辞藻,而是用一种朴实无华的语言,描绘出生活中那些最真实、最动人的场景。我特别欣赏他在描述一些人情世故时,那种细腻入微的观察力,仿佛能够洞察人心最微妙的变化。这种深入浅出的表达方式,让我能够轻易地与书中内容产生共鸣,并从中汲取力量。 这本书最让我着迷的地方,在于它能够唤醒我们内心深处那些被遗忘的朴素智慧。在现代社会飞速发展的浪潮中,我们常常被各种新奇事物所裹挟,却忽略了那些经久不衰的道理。作者就像一位引路人,提醒我那些简单却不容忽视的原则。他并没有强迫我去改变,而是通过他的叙述,让我自己去发现,去领悟,去重新审视那些被我曾经忽略的宝藏。 阅读过程中,我常常会不自觉地停下来,回味书中的某些句子。它们不像是一些陈词滥调,而是带着一种深刻的洞察和温度。我感觉作者似乎在用他的生命经验,与我进行着一场跨越时空的对话。他并没有直接给出答案,而是通过巧妙的引导,让我自己去寻找问题的根源,去理解事物的本质。这种“授人以渔”的方式,让我受益匪浅。 总之,《常识》是一本能够涤荡心灵的书。它让我从浮躁中抽离出来,重新找回内心的平静和力量。它不是一本让你看完就觉得“懂了”的书,而是一本会让你在未来的日子里,不断回味、不断体悟的书。它让我明白,真正的智慧,往往就藏在那些最朴实、最不起眼的角落里,等待着我们去发现和珍视。

评分《常识》这本书,像是打开了一扇通往理性思考的大门,而我,则是在门外徘徊了太久。一直以来,我习惯于凭借直觉和经验来判断事物,但这本书却用一种更加系统、更加深入的方式,引导我审视那些根深蒂固的思维模式。它没有那种宏大的理论叙事,而是将目光聚焦在那些我们日常生活中最容易被忽略,却又至关重要的细节上。 作者的叙述方式极其巧妙,仿佛是一位经验丰富的向导,带领我在迷宫般的社会现象中寻找出路。他通过对大量具体事例的分析,揭示了许多普遍存在的思维误区和行为模式。我尤其赞赏他在阐述观点时所展现出的冷静与客观,不带偏见,不加修饰,只是纯粹地呈现事实,并引导读者自行去得出结论。这种“不教而教”的方式,反而更容易让人心悦诚服。 最让我感到惊喜的是,这本书并没有给我一种“被告知”的感觉,而是让我感觉自己像是在参与一场思维的探索。作者抛出的每一个论点,都像是一颗投入平静湖面的石子,激起了我内心的层层涟漪。我会在阅读的过程中,不断地与自己的经历和认知进行对照,有时是印证,有时则是发现新的视角。这种互动式的阅读体验,极大地激发了我的学习兴趣和思考深度。 这本书在逻辑性和条理性上也做得非常出色。虽然它涵盖的领域很广,但每一个部分之间的衔接都显得自然而流畅,没有丝毫突兀之感。作者就像一位技艺精湛的建筑师,将分散的知识点巧妙地构建在一起,形成了一个完整而清晰的知识体系。阅读过程中,我能够清晰地感受到思想的递进,从基础的概念到更复杂的分析,都显得严丝合缝,令人信服。 总而言之,《常识》是一本能够真正帮助人们提升认知能力的书籍。它不是一本消遣读物,而是一次心灵的“健身”,它锻炼了我的批判性思维,拓展了我的视野,也让我对世界的理解更加深刻和全面。读完这本书,我感觉自己仿佛拥有了一副新的“眼镜”,能够以一种更清晰、更理性的方式去观察和分析周围的一切。

评分我最近读了一本《常识》,简直像是我在茫茫人海中,突然遇到了一个能够读懂我内心深处想法的朋友。这本书没有那种高高在上的说教感,反而像是朋友间的一次推心置腹的交谈,将那些深藏在我们心中,却又被我们忽略的真理,一点一点地挖掘出来。 作者的文字非常有力量,虽然朴实无华,但却直抵人心。他不是在贩卖道理,而是在分享感悟。我尤其喜欢他处理那些情感话题时的细腻和真诚,没有过度的煽情,也没有空泛的理论,只是用一种非常温和的方式,触碰到我们内心最柔软的部分。这让我感觉,他真的理解我们所经历的一切。 《常识》这本书最让我印象深刻的是它的“共情力”。我常常在阅读时,会觉得作者仿佛就是我肚子里的蛔虫,把我内心深处的纠结、困惑,甚至是那些我自己都无法清晰表达的想法,都以一种非常恰当的方式表达了出来。这让我感觉自己不再孤单,在作者的引导下,我找到了面对和解决问题的勇气。 这本书的结构也非常巧妙,虽然看似是围绕着“常识”展开,但每一部分都充满了独立性和连贯性。我不会因为某一部分内容不感兴趣而跳过,因为我知道,每一段文字,都有它独特的价值,都能与其他的篇章相互呼应,共同构成一个完整的思想体系。这让我感觉,这是一本值得反复细读的书。 总的来说,《常识》是一本能够治愈心灵,重塑认知的好书。它没有给我带来某种颠覆性的冲击,但它却像一股清流,缓缓地渗透进我的生活,让我对周遭的一切有了更深刻的理解和更平和的心态。我感觉,这本书就像是一盏温柔的灯,照亮了我前进的方向,也让我更加懂得如何去爱自己,爱生活。

评分《常识》这本书,对我而言,更像是一场关于“看见”的旅程。我一直觉得自己能看清事物,但这本书却让我意识到,很多时候,我只是在“看见”表象,而未能触及事物真正的本质。作者用一种极其独特且引人入胜的方式,为我打开了新的观察维度。 我非常喜欢作者的叙事风格,它不是那种线性推进的教科书式讲解,而是更像是在一系列精心编排的故事和片段中,慢慢地将核心思想传递出来。他善于从平凡的生活细节中挖掘出不平凡的道理,那些我曾经司空见惯的场景,在作者的笔下,立刻变得鲜活而富有深意。这让我有一种“原来如此”的恍然大悟感。 这本书的价值在于它能够激发我的主动思考。它不会给你一个现成的答案,而是提出问题,设置情境,引导你去独立分析和判断。我发现自己在阅读的过程中,会不断地在脑海中进行模拟和推演,试图去理解作者的思路,并将其与我自己的经验进行比对。这种互动式的阅读体验,让我在不知不觉中,对事物有了更深层次的理解。 作者在处理一些复杂问题时,展现出了非凡的智慧。他能够将看似枝蔓繁杂的议题,梳理得井井有条,让每一个环节都显得逻辑清晰、条理分明。我特别欣赏他在论证过程中所表现出的严谨性,每一个观点都能够得到充分的支撑,让人无法轻易质疑。这让我在阅读时,能够完全地信任作者的引导。 总而言之,《常识》是一本具有启发性、能够挑战你现有认知框架的书。它没有华丽的辞藻,没有惊人的故事,但它所蕴含的深刻洞察,却足以让你受益终生。读完这本书,我感觉自己不仅仅是多了一些知识,更重要的是,我的思维方式得到了重塑,我对世界的理解也更加立体和深刻。

评分读完《常识》,感觉像是完成了一次思维的洗礼,又像是在繁忙的生活中觅得了一片静谧的港湾。我一直以为自己对世界有着基本的认知,但这本书却像一面镜子,照出了我理解的局限和盲点。它不是那种堆砌大量专业术语、让你望而生畏的书,而是用一种非常亲切、甚至可以说是平易近人的方式,将那些我们生活中司空见惯却又被忽视的道理,抽丝剥茧般地呈现在眼前。 翻开这本书,仿佛走进了一个充满智慧的老友的谈话空间。作者并没有卖弄学问,而是以一种观察者的视角,细致入微地捕捉了我们日常生活中的种种现象。从人际交往的微妙之处,到社会运行的普遍规律,再到一些看似微不足道的细节中蕴含的深刻含义,都被作者用一种引人入胜的方式呈现出来。我尤其喜欢它在讨论某些复杂问题时,能够迅速将其简化,直击核心,让我们这些普通读者也能豁然开朗。它不会强迫你接受某种观点,而是鼓励你去思考,去质疑,去构建自己的理解。 这本书最大的魅力在于它的“有用”。它不是那种读完就丢在一边,很快就会被遗忘的书籍,而是那种你可以随时翻阅,在遇到困惑时,总能找到一些启发和指引的书。它让我重新审视了许多我曾经不以为意的行为和观念,也让我更加明白,很多时候,所谓的“智慧”并非遥不可及,而是就隐藏在我们身边,等待我们去发现。作者用丰富的案例和生动的语言,将这些“常识”变得鲜活有趣,让我在阅读的过程中,时而会心一笑,时而陷入沉思。 让我印象深刻的是,作者在构建这些“常识”时,并没有脱离现实。他所探讨的,都是与我们的生活息息相关的方方面面。无论是关于沟通的艺术,还是关于决策的智慧,亦或是关于个人成长的路径,都能够找到现实生活的影子。这种贴近性,使得阅读过程充满代入感,仿佛作者就是在为我们每个人量身定制的指导手册。读完之后,我感觉自己对于许多问题的看法都有了新的角度,也更加有信心去面对生活中的各种挑战。 总而言之,《常识》是一本值得反复品读的书。它不光提供知识,更重要的是教会我们如何去“看”这个世界,如何去“理解”这个世界。它让我意识到,所谓的“常识”,并非是简单的道理,而是经过时间沉淀、人类智慧结晶的宝贵财富。通过这本书,我不仅增长了见识,更重要的是,我的思维方式得到了升华,对生活有了更深刻的认识和更积极的态度。

评分推荐大家阅读,很不错的书

评分推荐大家阅读,很不错的书

评分好

评分好

评分推荐大家阅读,很不错的书

评分孩子喜欢,数的质量不错。

评分好

评分推荐大家阅读,很不错的书

评分内容不错,学习使用,物流挺好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![互联网技术与马克思主义传播:基于价值观与方法论的研究 [Internat Technology and Dissemination of Marxism:The Research Based on Values and Methodology] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12124815/59707bc1N8c09042b.jpg)