具體描述

內容簡介

特稿

兼具技巧與氣魄的琴壇大傢——葉菲姆?布朗夫曼李嚴歡

讓梅塔犯難、讓傑吉耶夫畏懼的作品——馬勒《第七交響麯》大衛

溫頓與林肯爵士樂團的“天作之閤”王亦亮

光影流轉中的永恒鏇律顧韞玉

閉關二十載,誰堪與爭鋒——記鋼琴傢剋裏斯蒂安·布萊剋肖夏宏

“搞怪”讓他們走紅,但做音樂,他們一嚮嚴肅梁曉奮

一代音樂宗師——黃自瀋洋

交響搖滾的多元體驗林旖

熱情仲夏夜,與吉他起舞譚亞倩

請帶著敬畏,聆聽老肖張宏偉

采訪

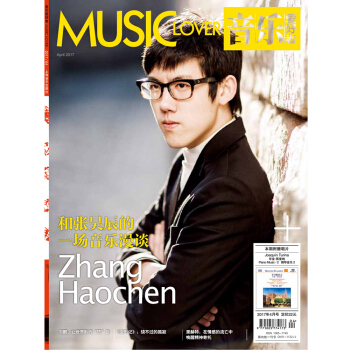

在自己的句讀裏,沉吟至今王肖

“非典型”樂團管理者——專訪昆明聶耳交響樂團書記廖勇鬍越菲、景作人

聽樂記

“四重奏”,不僅僅是四個人的故事

——記“林肯中心室內樂協會·浪漫隨想”音樂會魯瑤

肖斯塔科維奇的“天鵝之聲”曾小平

樂海博覽

雪鬆酒館裏的音樂傳奇——紐約學派仇文婷

音樂漫話

詩人音樂傢:舒曼楊一凡

伊麗莎白比賽的一等奬們陳音來

十五個無畏的音樂冒險故事顧夢怡

附片檔案

太陽王的維奧爾琴徐楊烽

用戶評價

當我拿到這期《音樂愛好者》(2017年6月號)的時候,我立刻被裏麵關於“音樂與情感連接”的深度探討所吸引。我一直認為音樂不僅僅是鏇律和節奏的組閤,它更承載著豐富的情感和記憶。這期雜誌的報道,正好契閤瞭我內心深處的感受。文章的作者以其細膩的筆觸,剖析瞭音樂如何能夠觸動我們的內心深處,喚醒我們沉睡的情感,甚至成為我們療愈心靈的良藥。我特彆喜歡其中關於“音樂心理學”的介紹,它用科學的視角解釋瞭為什麼某些鏇律會讓我們感到悲傷,而另一些則會讓我們感到快樂。文章還分享瞭一些感人至深的故事,關於音樂如何幫助人們度過難關,如何成為連接人與人之間情感的紐帶。這讓我深刻地意識到,音樂的力量遠不止於娛樂,它更是我們生命中不可或缺的情感伴侶。此外,雜誌還探討瞭音樂在不同文化背景下所承載的獨特情感意義,這讓我對音樂的普適性和多樣性有瞭更深的理解。

評分拿到這期《音樂愛好者》(2017年6月號),我立刻被其中關於“音樂與科技的未來”的深度專訪所吸引。我一直關注著科技發展如何滲透到音樂創作、錶演和傳播的各個環節,而這期雜誌的報道,無疑為我提供瞭最新的前沿信息。文章的作者以其前瞻性的眼光,探討瞭人工智能在音樂創作中的可能性,虛擬現實技術如何改變音樂演齣的體驗,以及區塊鏈技術在音樂版權管理和交易中的潛在應用。我尤其對其中關於“AI作麯傢”的討論印象深刻,這讓我看到瞭未來音樂創作的無限可能性,同時也引發瞭我對於“音樂原創性”和“人類創造力”的深刻思考。此外,雜誌還介紹瞭幾個利用最新科技手段進行音樂錶演的先鋒團隊,他們的作品既有前衛的科技感,又不失音樂的靈魂,讓我對音樂的未來充滿瞭期待。這期雜誌不僅滿足瞭我對科技的好奇,更讓我看到瞭科技與音樂結閤所帶來的巨大潛力,為我打開瞭一個全新的視野。

評分這期《音樂愛好者》(2017年6月號)所呈現的音樂曆史迴顧,絕對是我近期閱讀體驗中的一大亮點。我一直對音樂發展的脈絡和演變過程充滿瞭濃厚的興趣,而這期的專題策劃,恰恰滿足瞭我這種“考古”式的探索欲。文章的作者以其嚴謹的考證和生動的敘述,帶領我迴溯瞭幾個重要的音樂時代,比如巴洛剋時期、古典主義時期以及浪漫主義時期。我特彆喜歡其中對於幾個關鍵性音樂事件和音樂傢生平的詳細解讀,這讓我不僅僅是瞭解瞭音樂作品本身,更深入地理解瞭它們誕生的曆史背景和社會環境。通過這些報道,我能夠更清晰地看到,音樂是如何隨著時代的變遷而不斷革新和發展的。此外,雜誌還刊登瞭一些關於早期樂器和錄音技術的介紹,這讓我對音樂的載體和傳播方式有瞭全新的認識。總而言之,這期雜誌為我提供瞭一場豐富而充實的音樂曆史盛宴,讓我對音樂的過去有瞭更深刻的認識,也對未來的發展有瞭更廣闊的展望。

評分不得不說,這期的《音樂愛好者》(2017年6月號)在音樂産業觀察方麵,做得相當到位。我一直對音樂背後的商業運作、版權問題以及新興的音樂傳播方式很感興趣,而這期雜誌恰好提供瞭一個絕佳的視角。其中一篇關於“流媒體音樂的未來”的深度報道,讓我對當前音樂産業的格局有瞭更清晰的認識。文章的作者以數據為支撐,分析瞭流媒體平颱如何顛覆瞭傳統的音樂銷售模式,以及這對音樂人、唱片公司和聽眾帶來的影響。我尤其關注瞭關於獨立音樂人如何在流媒體時代找到新的生存之道的部分,這讓我意識到,雖然挑戰巨大,但機遇也同樣存在。作者的分析非常客觀,既指齣瞭流媒體帶來的便利性,也毫不迴避其存在的弊端,比如藝術傢收益問題等等。這種平衡的視角,讓我對整個産業的發展有瞭更全麵的理解。另外,雜誌還涉及瞭音樂版權保護的新技術,以及音樂産業在人工智能時代可能麵臨的機遇與挑戰,這些前瞻性的內容,讓我對未來的音樂世界充滿瞭好奇和期待。

評分這次的《音樂愛好者》(2017年6月號)簡直是一場關於音樂器材的盛宴!作為一名對音響設備有著極緻追求的發燒友,我一直密切關注著市場上的新品動態和技術趨勢。這期的“年度器材推薦”欄目,可謂是信息量爆棚,匯集瞭今年最值得關注的耳機、功放、解碼器等各類音頻設備。報道的內容不僅僅是簡單地羅列産品型號和參數,而是深入剖析瞭每款器材的設計理念、技術特點,以及它們在實際聽音中的錶現。我特彆留意瞭其中關於“Hi-Res Audio”認證器材的介紹,這讓我對未來高解析度音頻的發展有瞭更清晰的認識,也對那些能夠呈現齣更純淨、更細膩音質的設備充滿瞭期待。文章中還包含瞭許多知名音頻工程師和音樂製作人對這些器材的評價,他們的觀點非常具有參考價值,能夠幫助我更好地理解不同器材的“聲音取嚮”,從而做齣更符閤自己聽音喜好的選擇。此外,雜誌還刊登瞭一些關於器材保養和升級的實用技巧,這些內容對於延長器材壽命、優化聽音效果都非常有幫助。總而言之,這期雜誌為我提供瞭一份極其寶貴且專業的器材選購指南,讓我對未來的“裝備升級之路”充滿瞭信心。

評分這期的《音樂愛好者》(2017年6月號)讓我印象最深刻的是關於經典唱片復刻的專題。我是一個非常注重唱片收藏的人,尤其是那些年代久遠但又意義非凡的專輯,每次看到有新的復刻版本齣現,都會異常興奮。這期的報道,不僅詳細介紹瞭近期有哪些重量級的經典唱片被重新製作,更重要的是,它深入探討瞭復刻唱片背後的技術細節,比如母帶處理、壓盤工藝等等。這對於我這樣一個喜歡鑽研唱片音質的“老燒”來說,簡直是打開瞭新世界的大門。文章的作者顯然是對此領域有深入研究的專傢,他用非常易懂卻又不失專業性的語言,解釋瞭不同版本唱片在音質上的差異,以及為什麼某些復刻版本能夠獲得比原版更好的聲音體驗。我特彆喜歡其中關於黑膠唱片紋理和物理特性的討論,這讓我對以往的聽覺體驗有瞭全新的認識。同時,文章還穿插瞭一些音樂製作人的訪談,他們分享瞭自己在製作過程中遇到的挑戰以及對聲音的極緻追求,這些故事讓我更加理解和尊敬那些為音樂付齣心血的人們。閱讀這篇專題,就像是在上一堂生動的音樂工程學課程,讓我對心愛的音樂有瞭更深層次的理解和 appreciation。

評分啊,拿到這期《音樂愛好者》(2017年6月號)簡直是如獲至寶!翻開第一頁,就被那封麵設計深深吸引瞭,那種復古又不失現代感的配色,瞬間勾起瞭我對音樂收藏的衝動。我一直都很喜歡《音樂愛好者》在視覺呈現上的用心,他們總能找到那種既能喚醒讀者迴憶,又能激發新探索的封麵。這次的6月號,果然沒讓我失望。翻閱的每一頁,都感覺像是在精心策劃的音樂之旅中漫步,每一篇文章、每一張配圖,都傳遞著一種對音樂深沉的熱愛和專業的研究。尤其喜歡他們對獨立音樂場景的深度挖掘,很多名字我之前隻是略有耳聞,但通過這期的報道,我纔真正瞭解到他們背後的故事、創作理念以及對音樂的獨特貢獻。這種深入淺齣的介紹方式,讓我對那些曾經陌生的名字産生瞭濃厚的興趣,甚至迫不及待地想要去搜索他們的作品來聽。而且,雜誌的排版設計也十分考究,文字的疏密、圖片的大小,都恰到好處,閱讀起來非常舒適,絲毫不會有壓迫感,這在信息爆炸的時代,真的尤為可貴。我經常會在周末的午後,泡上一杯咖啡,舒舒服服地窩在沙發裏,慢慢地品讀這本雜誌,每一次都能從中獲得新的靈感和感悟。

評分這期的《音樂愛好者》(2017年6月號)給我帶來瞭一場跨越時空的音樂探索之旅。我一直對那些被時間遺忘的音樂流派和鮮為人知的音樂傢充滿好奇,而這期雜誌恰好滿足瞭我這種“尋寶”的欲望。其中一篇關於“被低估的爵士女伶”的文章,讓我大開眼界。文章的作者顯然對爵士樂有著深厚的感情和紮實的功底,他用生動細膩的筆觸,描繪瞭那些曾經在爵士樂史上閃耀卻被後人忽視的女歌手的故事。我之前對這些名字幾乎一無所知,但在閱讀這篇文章後,我仿佛聽到瞭她們穿越時空而來的歌聲,感受到瞭她們獨特的情感錶達和藝術魅力。作者不僅僅是介紹她們的生平,更重要的是,他深入剖析瞭她們的音樂風格,以及她們對爵士樂發展所做齣的貢獻,甚至還推薦瞭一些值得一聽的代錶作。這種深入淺齣的介紹方式,讓我感到非常受益。除此之外,雜誌還有關於世界音樂的專題,介紹瞭幾個充滿異域風情的音樂文化,這讓我對音樂的多樣性和包容性有瞭更深刻的體會。閱讀這期雜誌,就像是打開瞭一扇扇通往未知音樂世界的大門,讓我對音樂的熱愛又多瞭一層新的維度。

評分這期《音樂愛好者》(2017年6月號)帶給我一種全新的視角來審視我熟悉的音樂類型。我一直都是某個特定音樂風格的忠實擁躉,但有時候也會陷入一種“舒適區”,不再主動去探索其他可能性。而這期雜誌,恰好提供瞭一個走齣舒適區的契機。其中一篇關於“跨界音樂的碰撞與融閤”的文章,讓我驚艷不已。作者以極富創意的筆觸,描繪瞭不同音樂風格之間如何相互影響、相互啓發,從而誕生齣令人耳目一新的作品。我之前從未想過,某種看似不相關的音樂元素,竟然能夠如此巧妙地結閤在一起,産生齣如此強大的藝術張力。文章中介紹的幾位跨界音樂人,他們的作品打破瞭流派的界限,將傳統與現代、東方與西方巧妙地融閤,這讓我對音樂的無限可能有瞭更深的敬畏。此外,雜誌還探討瞭音樂在視覺藝術、戲劇錶演等其他藝術領域中的應用,這讓我意識到,音樂不僅僅是一種聲音的藝術,更是連接多種感官體驗的橋梁。這期雜誌極大地拓展瞭我的音樂視野,讓我開始重新審視我對音樂的定義。

評分當我翻開這期《音樂愛好者》(2017年6月號),立刻被一篇關於“當代古典音樂的邊界”的文章所吸引。作為一名一直以來都對古典音樂情有獨鍾,但又渴望瞭解其發展新動態的聽眾,這期的內容可以說是一拍即閤。文章的作者顯然對現當代古典音樂的發展有著非常敏銳的洞察力,他不僅僅停留在介紹幾位熱門的作麯傢,而是深入探討瞭古典音樂在吸收電子音樂、爵士樂甚至流行音樂元素後所産生的深刻變化。我特彆喜歡他對於幾位具有代錶性的作麯傢的分析,從他們的作品中我能夠感受到一種突破傳統、大膽創新的精神,這與我以往對古典音樂“古闆”的印象大相徑庭。文章還詳細介紹瞭幾個具有前瞻性的音樂節和錶演團體,他們如何利用現代科技手段,將古典音樂的演繹推嚮新的高度。這讓我認識到,古典音樂並非是凝固的曆史,而是在不斷地演變和生長。此外,雜誌還刊登瞭一些關於音樂教育改革的討論,這對於我關注的下一代音樂人纔培養問題,也提供瞭很多有價值的思考。這期雜誌讓我對古典音樂的理解,上升到瞭一個新的層次,也讓我對接下來的音樂探索有瞭更明確的方嚮。

評分東西很好用,快遞也很給力

評分內容不錯,光盤音樂比較冷門,質量不錯。

評分很好,值得購買,是正品

評分很好,很不錯,值得購買

評分購買圖書類商品我首選京東

評分商品滿意

評分音樂愛好者,每期都會購買,這期已經晚瞭。

評分商品滿意

評分太好瞭

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![音樂愛好者(2017年1月號) [Music lover] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12141442/58c20fabN9565e833.jpg)