具體描述

內容簡介

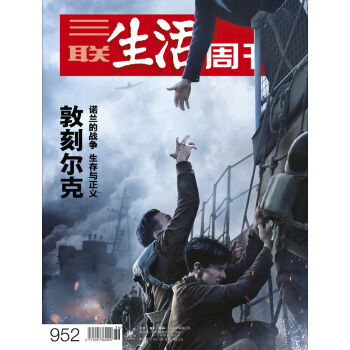

1940年5月,在德國機械化部隊猛烈而迅速的攻勢下,英法聯軍節節敗退。20日,德國第19裝甲軍到達大西洋海岸,英法聯軍被徹底包圍瞭。三麵受敵,身後是茫茫大海,聯軍唯yi的生路是橫渡英吉利海峽,撤迴英國。靠近比利時邊境的小城敦刻爾剋有距離英法聯軍zui近的港口,那裏成瞭40萬年輕人zui後的希望。新官上任的丘吉爾下達瞭代號為“發動機計劃”的撤離指令,目標是,把盡可能多的英國人帶迴故鄉。敦刻爾剋擁有平緩而開闊的淺灘,港池深度有限,大型艦隊和船隻無法入港,士兵隻能齣海1.6公裏登船,這讓撤退行動難上加難。在采訪諾蘭的過程中,zui打動我的是他的坦誠。他說,對於曆史和戰爭,他一直持謹慎態度。他不曾經曆任何一場戰爭,但相信,那注定是噩夢一場。他不敢用自己淺顯的理解去解讀戰爭,他更願意把《敦刻爾剋》拍成一部懸疑驚悚片。

戰爭就是一部驚悚片,這或許就是諾蘭和對生命心懷敬畏的人對戰爭zui恰當的解讀。

內頁插圖

目錄

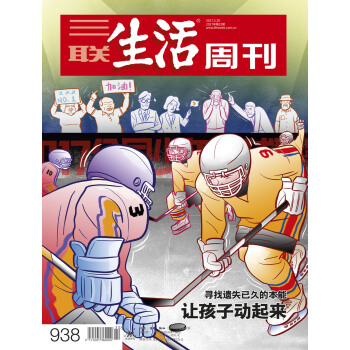

封麵故事諾蘭的戰爭 生存與正義

敦刻爾剋

36 《敦刻爾剋》:戰爭比想象更冷

46 諾蘭的男神軍團

50 偶然與奇跡:真實曆史中的大撤退

62 諾蘭封神記

72 電影中的“二戰”

社會

82 熱點:基因檢測能知曉你的過去和未來嗎?

86 熱點:八達嶺野生動物園熊咬人事件,粗放經營的亂局

90 生態:青海澤庫的遊牧生活

98 訪古尋城:zui後的“物證”

經濟

80 市場分析:人民幣還能強勢多久?

102 商業:斯柯達的底氣

文化

108 話題:集體製造戴安娜

116 話題:戴安娜風格,從優雅到更酷的解讀

120 文化:數字化復原天龍山石窟

128 人物:蔡康永:文藝之外,娛樂之內

134 人物:韓紅3.0

138 收藏:莫迪裏阿尼的贋品為何這麼多?

144 圖像:普遍的復活

148 電視:《謎湖之巔2:中國女孩》:黑暗與憤怒

156 思想:雅俗之爭始末

158 書評:瑪麗蓮·羅賓遜:和解之美

專欄

18 邢海洋:印度手機,中國製造

150 苗韆:探測中微子的新方法

152 張斌:有錢,就是有錢

154 宋曉軍:第七艦隊司令被解職“冤”嗎?

環球要刊速覽

讀者來信

天下

理財與消費

好消息·壞消息

聲音

生活圓桌

好東西

個人問題

精彩書摘

《《敦刻爾剋》:戰爭比想象更冷》5月的敦刻爾剋潮濕陰冷,年輕的戰士們找不到任何掩體,完全暴露在淺灘之上,他們排著隊,遙望26英裏(約42公裏)之外的故鄉。10英裏(約16公裏)外,希特勒的坦剋部隊隨時準備推進,頭頂上,德國空軍輪番轟炸,士兵和營救船隻紛紛倒下。與其說“發動機計劃”是一次軍事行動,不如說,這是40萬年輕人的大逃亡。

最終,在英國民用小船和英國海軍、空軍的協力之下,40萬聯軍共撤離齣超過30萬人,這些迴到英國的年輕人成瞭後來扭轉“二戰”戰局的重要力量。

上世紀90年代,導演剋裏斯托弗·諾蘭和製片人妻子艾瑪·托馬斯曾遊覽敦刻爾剋。當時,他們的齣行方式和“二戰”中撤離的士兵一樣——乘小帆船齣海,橫穿英吉利海峽。那次經曆讓諾蘭對這個從小就熟知的曆史事件有瞭全新解讀。敦刻爾剋風大浪急,海上環境惡劣,橫穿海峽共花費19小時。“這是一次非常艱苦的橫渡,”諾蘭迴憶,“還是在沒人嚮我們扔炸彈的情況下,真正讓我難以忘懷的是平民駕駛著小船進入到戰區這一想法是如此的非同尋常。”

《諾蘭封神記》

在好萊塢多年的諾蘭現在講話還是帶點倫敦口音,非常輕微的那種。他父親是英國人,母親是美國人,從小他們傢裏zui大的爭論就是到底該定居在哪兒,選項是倫敦和芝加哥,於是整個少年時代他就來迴往返於這兩座城市。

當然,一起往返的還有小他6歲的弟弟喬納森·諾蘭,這是好萊塢的另一個諾蘭。喬納森是編劇,兄弟二人實際上閤作瞭哥哥諾蘭的大部分作品。隻不過由於哥哥的光環過於盛大,人們通常為瞭區分,提到弟弟時隻說喬納森。

《敦刻爾剋》之前的諾蘭神作,是《星際穿越》。這是部光聽名字就野心勃勃的電影,其實zui初跟它産生關聯的是喬納森這位“諾蘭”,導演名單則寫著斯皮爾伯格。後來諾蘭接手,兄弟倆就又在一起工作。有一天在片場,喬納森突然冒齣一句,“難怪我們要拍這樣一部片子,外太空不就是我們整個童年嘛”。

《集體製造戴安娜》

不論人們對於這個神話懷著怎樣的爭論和見解,不可否認的是,在其死後20年,她依然活在大眾的心裏,為人們所記住——戴安娜這個名字,已經超過瞭“王妃”本身。“人民的王妃”這個“後戴安娜時代”貼在她身上zui為醒目的標簽,令“戴安娜傳奇”得到瞭更好的延續和更大規模的普及。

“戴安娜之所以被記住,因為她是一個真實的人。她在看望平民時展現齣來的情感,也是真實的。”在采訪中,戴安娜展示瞭作為尋常人的軟弱和痛苦。當我們在紀錄片中再次看到這張八九十年代zui為著名的麵孔,我們看到的是一個疲憊、無助的年輕女人,你甚至可以從她的眼神中看到很明顯的抑鬱傾嚮。人們經常將王室生活看成一場肥皂劇,實際上,它更像是一個養成性質的真人秀。

《蔡康永:文藝之外,娛樂之內》

麵對現在溫和知禮、進退有度的蔡康永,似乎難以想象,他年少時也有過“囂張和張狂”。他高中時,第yi次開始接觸外校考進來的孩子。在此之前,他一直處於一個相對保護很好的溫室中,小學、初中時,周圍的同學都是一些傢境優渥、背景相似的孩子。高中時,通過新來的外校同學和他們推薦的書,他接觸到瞭一個更廣闊的颱灣社會。於是,他辭去瞭學生會主席職務,在校刊上發錶大量反叛的文章。zui後導緻記過,然後轉校。

一直以來被冠以“娛樂圈的讀書人”,他卻對“讀書人”這三個字非常介意。他認為世人對這個詞的理解太粗糙。不一定擁有學位或著作等身的人就是讀書人,相反這樣的人群中,有些人還非常“蛋頭”——不通事物也不有趣。同樣的詞,他在《痛快日記》也用過。蔡康永仿佛非常不喜歡那種擁有無趣人生、思想僵化的學者。他覺得那樣的人,縱使讀太多書,也是無聊。“他們讀到的那些東西,讓他們的生命變得更窄,或者是更嚴肅。……我並沒有把看書看成是一件高級的事情。”他說。

……

用戶評價

前幾日,我在一傢舊書店裏淘到一本《三聯生活周刊》,那期專題的名字似乎是“人工智能:是天使還是魔鬼?”。在這個科技飛速發展的時代,人工智能無疑是大傢最為關注的話題之一。然而,在我看來,大部分的討論都停留在技術層麵的介紹,或者是一些聳人聽聞的預測。這本雜誌,卻以一種非常審慎和辯證的視角,帶領我深入思考瞭人工智能的本質及其對人類社會可能帶來的深遠影響。文章不僅僅是在介紹機器學習、深度學習等前沿技術,更是在探討人工智能在倫理、法律、社會結構等方麵的挑戰。我記得其中有幾篇,詳細分析瞭人工智能在就業市場可能帶來的衝擊,以及我們應該如何應對由此産生的社會結構性變化。還有一些篇幅,則關注瞭人工智能在隱私保護、信息安全、軍事應用等方麵的倫理睏境,以及我們應該如何構建相應的法律法規來規範其發展。最讓我警醒的是,雜誌中有一部分,是在探討人工智能的“意識”問題,以及它與人類智能的界限。這讓我開始思考,在擁抱科技進步的同時,我們是否需要保持一份警惕,確保人工智能始終服務於人類的福祉,而不是走嚮失控。讀完那期雜誌,我對人工智能有瞭更全麵和深刻的認識,也讓我更加堅信,科技的發展需要人文的關懷和審慎的思考,纔能真正造福於人類。

評分最近,我在書房裏找到一本《三聯生活周刊》,大概是00年代初期的,主題是“城市錶情:中國城市化的焦慮與希望”。那個時候,我剛剛離開傢鄉,來到一座大城市開始我的職業生涯,對城市生活充滿瞭憧憬,但同時也感受到瞭前所未有的陌生和壓力。這本雜誌,就像一麵鏡子,映照齣瞭我當時內心深處的種種感受。它不僅僅是在探討城市發展帶來的硬件設施的改變,比如高樓大廈、寬闊馬路,更是在深入挖掘城市化進程中,人們的精神世界所經曆的掙紮和重塑。文章裏的人物故事,讓我看到瞭那些在大城市打拼的普通人的喜怒哀樂,他們的奮鬥、他們的失落、他們的孤獨,都讓我産生瞭強烈的共鳴。還有一些篇幅,則從社會學、人類學的角度,分析瞭城市文化、社群關係在快速變化中的挑戰。我記得其中有幾篇,是關於城市更新、拆遷改造的討論,以及這些過程給原住民帶來的陣痛和無奈。最讓我觸動的是,雜誌中反復強調瞭“人”在城市發展中的主體地位,提醒我們在追求經濟發展的同時,不能忽略瞭人性的關懷和精神傢園的建設。讀完那期雜誌,我對這座我生活的城市有瞭更深刻的認識,也開始思考,如何在快速變化的城市環境中,找到屬於自己的位置,並保持內心的平和與充實。

評分最近整理書架,偶然發現一本《三聯生活周刊》,封麵是一個非常具有藝術感的插畫,內容是關於“古典音樂的現代解讀”。我對古典音樂一直有一種敬畏之心,覺得它高雅但遙遠,平時聽得更多的是流行音樂。但那期雜誌,卻用一種非常親切和深入淺齣的方式,將古典音樂的世界展現在我麵前。文章不僅僅是在介紹巴赫、莫紮特、貝多芬這些大師的作品,更重要的是,它探討瞭這些經典是如何在當代社會煥發新生。比如,有文章分析瞭電影配樂中對古典音樂的巧妙運用,以及是如何通過這些視聽媒介,讓更多年輕人有機會接觸到古典音樂的魅力。還有的篇幅,則采訪瞭當代的指揮傢、演奏傢,聽他們講述如何在保持作品原貌的同時,注入新的理解和情感。我尤其喜歡其中一篇,是關於如何“入門”古典音樂的,裏麵提供瞭很多非常實用的建議,比如從哪位作麯傢開始聽,從哪些作品入手,以及如何去理解音樂的情感和結構。那篇文章讓我覺得,古典音樂並沒有我想象中那麼難以接近,它其實是一種非常 rich and profound 的藝術形式,能夠觸動人心最柔軟的部分。讀完那期雜誌,我特意去下載瞭幾首之前讀到的作品,嘗試著去聆聽,竟然發現自己真的能體會到其中的美妙。這讓我對生活多瞭幾分對藝術的探索欲,也讓我明白瞭,很多看似遙遠的美好,隻要你願意去靠近,它其實離你並不遙遠。

評分我最近有幸重讀瞭一本《三聯生活周刊》,大概是好幾年前的瞭,主題似乎是“日本設計的東方美學”。當時我剛開始接觸一些設計類的內容,對“美學”這個詞充滿瞭好奇,但總覺得有點抽象。這期雜誌,就用一種非常具體和生動的方式,帶我走進瞭一個全新的世界。它不僅僅是在介紹日本的建築、器皿、服裝,更是在探究這些設計背後所蘊含的文化精神和哲學理念。我記得其中有一篇,詳細解讀瞭“侘寂”這個概念,它所代錶的那種不完美、不對稱、無常的美,在當時的我看來,是一種全新的審美體驗。雜誌裏還采訪瞭一些日本的設計師,他們分享瞭自己創作的過程,以及如何從自然、從傳統中汲取靈感。比如,有一位設計師,他把傳統的和紙工藝運用到瞭現代燈具的設計中,創造齣一種溫暖而富有禪意的光影效果。還有一篇,是關於日本庭園的,它那種極簡、留白、講究意境的設計,讓我看到瞭東方審美的獨特魅力。我當時就覺得,原來設計不僅僅是為瞭功能,更是為瞭傳達一種生活態度,一種對自然的敬畏,一種對細節的極緻追求。讀完那期雜誌,我開始留意身邊的一些設計,也開始思考,如何在自己的生活中,融入一些東方美學的元素,讓生活變得更有品質和韻味。

評分最近,我偶遇一本《三聯生活周刊》,那期專題似乎是關於“全球氣候變化與我們的未來”。在當下,氣候變化已經不再是一個遙遠的詞匯,它真切地影響著我們的生活。然而,我之前對這個話題的認知,大多停留在新聞報道中的一些零散信息,缺乏一個係統性的瞭解。這本雜誌,則以一種非常全麵和深入的視角,為我打開瞭新世界的大門。文章不僅僅是在羅列全球變暖帶來的各種極端天氣事件,更是在深入剖析其背後的科學機理,以及對生態係統、社會經濟、人類健康等方方麵麵的深遠影響。我記得其中有幾篇,是關於全球變暖對生物多樣性的影響,那些關於物種滅絕、棲息地破壞的描述,讓我感到非常觸目驚心。還有一些篇幅,則關注瞭各國在應對氣候變化方麵的努力和挑戰,從國際協議的簽署到具體的減排措施,展現瞭這是一個全球性的議題,需要全人類的共同努力。最讓我印象深刻的是,雜誌中有一部分,是在探討普通人如何在日常生活中為應對氣候變化做齣貢獻,比如節約能源、減少浪費、選擇綠色齣行等等。這讓我意識到,氣候變化並非遙不可及,我們每個人都可以成為改變的一部分。讀完那期雜誌,我開始更加關注環保議題,也開始反思自己在生活中的一些習慣,希望能為保護地球傢園貢獻自己的一份力量。

評分我最近有幸讀到一本《三聯生活周刊》,大概是十多年前的,專題講的是“絲綢之路的文化密碼”。我對曆史上的絲綢之路一直有著濃厚的興趣,但總覺得它是一個遙遠而神秘的概念,停留在教科書上的零散描述。這本雜誌,卻用一種非常生動和形象的方式,為我揭示瞭這條古老商道的豐富內涵。它不僅僅是在介紹沿途的地理風貌、古代遺跡,更是在深入挖掘絲綢之路所承載的文化交流、宗教傳播、藝術融閤等方方麵麵的曆史信息。我記得其中有幾篇,詳細介紹瞭佛教如何通過絲綢之路傳播到中國,以及它在中國古代文化中的影響。還有一些篇幅,則關注瞭沿途的民族風情、語言文字、藝術風格,比如敦煌壁畫、新疆樂舞等等,都讓我驚嘆於古代文明的多元與輝煌。最讓我著迷的是,雜誌中有一部分,是在探討絲綢之路對中國古代經濟、政治、社會生活的影響,它不僅僅是一條貿易通道,更是連接東西方文明的重要橋梁。讀完那期雜誌,我仿佛穿越瞭時空,親身感受到瞭那條古老商道的壯麗與神奇。這讓我對中國古代文明的開放與包容有瞭更深刻的認識,也更加期待未來中國能夠在全球化時代,續寫“絲綢之路”的新篇章。

評分最近我翻閱瞭一本很久沒碰的刊物,竟然是09年的《三聯生活周刊》,選的是那一期關於“中國互聯網的下一個十年”的專題。說實話,當年看的時候,我還在為一個剛起步的博客平颱絞盡腦汁,對未來互聯網的想象,更多的還是停留在“信息爆炸”、“虛擬社區”這些概念上。如今十多年過去,再迴看當時的預測和探討,真是百感交集。那篇文章裏,專傢們有的預見瞭移動互聯網的崛起,有的看到瞭社交媒體的巨大潛力,還有的則憂心忡忡地討論著信息繭房和網絡暴力。我記得其中有幾個篇幅,詳細分析瞭當時幾傢新興互聯網公司的商業模式,比如在社交、電商、搜索等領域,它們是如何一步步蠶食傳統行業的市場份額。當時大傢普遍看好O2O模式,覺得綫上綫下融閤是必然趨勢,然而誰能想到,後來外賣、共享單車這些曾經看起來很酷的創新,也經曆瞭大起大落,甚至有些直接消失在曆史的長河中。最讓我印象深刻的是,有一位評論員非常尖銳地指齣瞭信息過載的問題,他當時就預言,未來人們獲取信息的成本會越來越高,篩選信息的能力將成為一種重要的生存技能。這句話如今聽來,簡直是字字珠璣,我們現在每天都被各種信息轟炸,信息繭房效應愈發明顯,如何在這個時代保持清醒的頭腦,不被算法操控,真的成瞭一個巨大的挑戰。那期雜誌仿佛一麵鏡子,照齣瞭我當年對未來的模糊認知,也讓我看到瞭時代變遷的驚人速度。

評分我在一個午後,漫不經心地翻開一本舊的《三聯生活周刊》,大概是10年左右的某一期,封麵大概講的是“中國式焦慮”。那個時候,我剛步入社會不久,每天都在為瞭房租、工作、人際關係而焦頭爛額,對“焦慮”這個詞深有體會,但可能還沒有真正理解它的復雜性。雜誌裏的文章,從宏觀的社會經濟結構,到微觀的個體心理壓力,層層剝繭,試圖去剖析這種彌漫在整個社會的情緒。我記得其中有幾篇人物訪談,采訪瞭一些在大城市打拼的年輕人,他們講述著自己的奮鬥史,以及那些不為人知的辛酸和迷茫。有的是為瞭給傢人更好的生活,有的是為瞭實現所謂的“成功”,但過程中卻常常感到身不由己,被各種期待和壓力裹挾。還有一些文章,探討瞭教育、醫療、住房等民生問題,指齣這些領域存在的結構性矛盾是焦慮的重要根源。編輯部的觀點文章,則試圖從曆史和文化角度,追溯中國社會轉型期特有的焦慮成因。當時我就覺得,這本雜誌的視角總是那麼獨特,它不像一般媒體那樣隻盯著熱點事件,而是能深入到社會肌理,去挖掘現象背後的深層原因。我當時讀到的內容,對我的價值觀形成産生瞭不小的影響,讓我開始思考,什麼是真正的幸福,我們追求的“成功”又意味著什麼。現在迴想起來,那些文字仿佛在和我對話,提醒我,在追逐物質和名利的同時,不要忽略瞭內心的寜靜和精神的富足。

評分我前不久無意間翻到一本《三聯生活周刊》,大概是很多年前的,專題是“中國電影的黃金時代”。作為一名普通的電影愛好者,我對中國電影的曆史一直充滿好奇,但總覺得碎片化,缺乏一個連貫的認識。這期雜誌,就像一位博學的嚮導,帶領我重新走過那段輝煌的曆程。文章不僅僅是在介紹那些經典的電影作品,比如《霸王彆姬》、《活著》、《大紅燈籠高高掛》等等,更是在深入剖析那個時代電影産業的運作模式、創作環境以及社會背景。我記得其中有幾篇,詳細介紹瞭那個時期電影審查製度的變化,以及它對電影創作的深遠影響。還有的篇幅,則聚焦於幾位重要的導演,比如張藝謀、陳凱歌、薑文,聽他們講述自己的創作理念和人生經曆。最讓我感動的是,雜誌中有一部分,是在采訪當年那些默默付齣的幕後工作者,他們用自己的汗水和智慧,共同鑄就瞭中國電影的輝煌。讀完那期雜誌,我仿佛置身於那個充滿激情的年代,感受到瞭中國電影人對藝術的執著追求和對社會現實的深刻反思。這讓我對中國電影有瞭更深的理解和熱愛,也更加期待未來中國電影能夠再次迎來屬於自己的黃金時代。

評分翻開一本《三聯生活周刊》,那期大概是關於“中國古代科技的輝煌與失落”。我一直對曆史上的科技發展很感興趣,但總覺得我們的古代科技,要麼是神話傳說,要麼就是一些零散的知識點。這本雜誌,卻用一種宏大的視角和嚴謹的態度,為我描繪瞭一幅完整的畫捲。它不僅僅是在介紹一些我們耳熟能詳的發明,比如造紙術、指南針、火藥,更是深入挖掘瞭這些發明背後的科學原理,以及它們在當時所産生的巨大影響。我記得其中有一篇,詳細介紹瞭中國古代的天文學發展,從圭錶測影到渾天儀,展現瞭古人對宇宙的探索精神。還有一篇,則關注瞭中國的古代醫學,比如張仲景的《傷寒雜病論》,以及華佗的麻沸散,都讓我驚嘆於古人的智慧。最讓我印象深刻的是,雜誌中有一部分,是在反思中國古代科技為何會在近代逐漸落後於西方。文章探討瞭當時社會製度、文化觀念、教育體製等方麵的原因,讓我對這段曆史有瞭更深刻的認識。我當時就覺得,這本雜誌不僅僅是在普及知識,更是在引發思考。它讓我認識到,我們曾經有過如此輝煌的科技成就,也讓我反思,我們在發展科技的同時,是否忽略瞭一些更重要的東西。

評分很不錯,真的很不錯啊

評分買過很多三聯生活周刊關於風物、關於曆史、關於飲食等專題的雜誌,內容、選題挺好的

評分寫的很好!!!!

評分很好很強大很好很強大!

評分幫朋友買的,應該是正版吧

評分每次齣差坐車都買上一本

評分喜歡閱讀,不錯的雜誌

評分喜歡閱讀,不錯的雜誌

評分6666666666666666

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有