具体描述

产品特色

编辑推荐

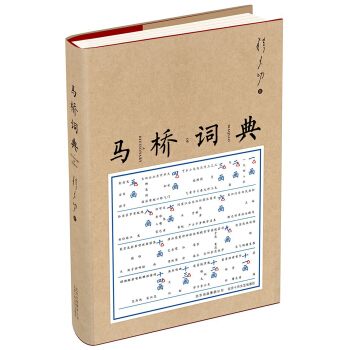

法兰西文艺骑士勋章获得者韩少功经典力作

荣获美国第二届纽曼华语文学奖

入选《亚洲周刊》“20世纪中文小说100强”

全新修定版

世界级水准,充满独创性魅力

关于语言,关于人,带来了全新的发现

内容简介

《马桥词典》是作家韩少功1996年出版的一部小说,按照词典形式,收录了一个虚构的湖南村庄马桥镇的115个词条,这些词汇部分也是作者所虚构的(如晕街)。《马桥词典》是对乡村生活的真实描写,这在中国的农村非常普遍。《马桥词典》透视了一个民族生存挣扎的真实情状,挖掘了民族苦难的历史根源,同时展现了中国传统文化的另一面,可以说是为我们提供了认识中国农村的又一途径。《马桥词典》是韩少功的代表作品,出版后获多种奖项,在读者中也有广泛影响。

作者简介

韩少功,1953年出生于湖南长沙,作品有《月兰》《西望茅草地》《爸爸爸》《女女女》《归去来》《性而上的迷失》《完美的假定》《革命后记》等,长篇小说《马桥词典》由《亚洲周刊》邀两岸三地专家评为“中国二十世纪小说百部经典”之一,排名第22位。韩少功曾获境内外奖项多次,主要有2002年法国文化部颁发的“法兰西文艺骑士奖章”;2007年第五届华语文学传媒大奖之“杰出作家奖”;第四届鲁迅文学奖;美国第二届纽曼华语文学奖等。作品分别以十多种外国文字共三十多种在境外出版。

目录

一画一九四八年(续)

二画

九袋

三画

三毛

三月三

三秒

亏元

马同意

马桥弓

马疤子(以及一九四八年)

马疤子(续)

小哥(以及其他)

乡气

下(以及穿山镜)

四画

天安门

不和气

不和气(续)

开眼

月口

公地(以及母田)

公家

双狮滚绣球

火焰

五画

龙

龙(续)

打车子

打玄讲

打起发

打醮

民主仓(囚犯的用法)

白话

台湾

汉奸

归元(归完)

发歌

六画

老表

夷边

压字

同锅

红花爹爹

红娘子

朱牙土

企尸

江

军头蚊

问书

七画

走鬼亲

呀哇嘴巴

你老人家(以及其他)

八画

现

枫鬼

肯

罗江

官路

话份

怜相

怪器

放转生

放藤

放锅

宝气

宝气(续)

泡皮(以及其他)

九画

科学

茹饭(春天的用法)

栀子花,茉莉花

挂栏

背钉

贵生

贱

荆界瓜

结草箍

狠

神

神仙府(以及烂杆子)

觉

觉觉佬

洪老板

津巴佬

十画

莴玮

根

格

破脑(以及其他)

哩咯啷

晕街

豺猛子

流逝

浆

冤头

罢园

十一画

梦婆

黄皮

黄茅瘴

甜

清明雨

十二画

散发

黑相公

黑相公(续)

隔锅兄弟

蛮子(以及罗家蛮)

渠

道学

十三画

碘酊

嗯

煞

十四画以上

模范(晴天的用法)

满天红

撞红

颜茶

嬲

飘魂

嘴煞(以及翻脚板的)

磨咒

懈

懒(男人的用法)

醒

后记

附录

精彩书摘

《马桥词典》:罗江

马桥的水流入罗江,村子距江边有小半天的步行路程。过渡有小划子,若船工不在,过河人自己把划子摆过去就是。若船工在,五分钱一个人,船工把划子靠到对岸了,稳稳地插住船头篙,站在岸上一一收钱。点一张票子,就蘸一下口水。

攒下大一点的票子了,他就垫进一顶破旧的呢子帽,稳稳地戴在头上。

过河钱无论冬夏都是一样。其实,夏天的江面要宽得多,水要急得多。若遇到洪水时节,漫漫黄汤遮天盖地而下,昏黄了一切倒影,向岸边排挤一叠又一叠的秽物,还有一堆堆泡沫塞在水缓的浅弯,沤积出酸臭。但越是这个时候,岸边的人倒越多,一心一意等待着从上游漂下来的死鸡、死猪、破桌子或者旧木盆,还有散了排的竹木,打捞出来捡回家去,这叫发大水财。

当然,有时候也可能有一个女人或者娃崽,泡成了巨大的白色肉球,突然从波涛中滚出来,向你投射直愣愣的呆目,骇得人们惊叫着逃散。

也有一些胆大的娃崽,找来一根长长的竹篙,戳着白色的肉球,觉得好玩。

江边的人也打鱼,下吊网,或者下线钩。有一次我还没有走到江边,突然看见几个走在前面的女人,尖叫着慌慌张张回头就跑,好像发生了什么事。再仔细看,她们的来处,男人无论老少,也不管刚才正在挑担还是在放牛,刹那间全脱光了裤子,一顺溜十几颗光屁股朝河里跳踉而去,大吼大叫。我这才想起,刚才闷闷地响了一声,是炮声。这就是说,河里放炮了,炸鱼了,他们闻声而脱是去捞鱼的。他们舍不得湿了自己的裤子,也不觉得这种不约而同的紧急行动会吓着什么人。

在马桥的六年里,我与罗江的关系并不多,只是偶尔步行去县城时得在那里过渡。说起过渡,五分钱常常成了大事。知青手里的钱都不多,男的一旦聚成了团,也有一种当当日本鬼子横行霸道的冲动,过渡总是想赖账。有一个叫黑相公的,在这些事情上特别英雄,上岸以后拿出地下工作者舍己救人的做派,一个劲丢眼色,要我们都往前走,钱由他一个人来付。他摸左边的口袋,掏右边的口袋,装模作样拖延够了,看见我们都走远,这才露出狰狞面孔,说他没有钱,就是有钱也不给,老鳖,你要如何搞?然后拔腿就跑。

他以为他是篮球运动员,摆渡的老倌子是无论如何也赶不上的。不料老人不觉得快慢是个什么问题,扛上一条长桨,虽然跑得慢,离我们越来越远,但决不停下步来,追了一里,追了两里,追了三里,追了四里……直到我们一个个都东倒西歪了挂涎水了,小小的黑点还是远远地咬住我们。谁都相信,只要没有杀了他,他今天不讨回这三角多钱,即便挥舞长桨追到天边,断不会回头的。他一点也没有我们聪明,根本不打算算账,不会觉得他丢下船,丢下河边一大群待渡的客人,有什么可惜。

我们无路可走,只有乖乖地凑了钱,由黑相公送上前去以绝后患。我远远看见老人居然给黑相公找还了零钱,嘴里大张大合,大概是骂人,但逆着风一句也没有送过来。

我再也没有看见过这位老人。清查反革命运动开始的时候,我们的一支手枪成了重点追查的问题。枪是在城里“文化大革命”时搞到手的,打完了子弹,还舍不得丢,偷偷带到乡下。后来风声一紧,怕招来窝藏武器的罪名,才由黑相公在过渡的时候丢到河里,而且相约永远守口如瓶。这件事是怎么暴露的,我至今仍不清楚。我只是后悔当时太自作聪明,以为丢到河里就干净了。我们没料到上面不找到这支枪,根本不可能结案,相反,还怀疑我们把这支枪继续窝藏,有不可告人的目的。没完没了的审问和交代之后,好容易熬到了冬天,罗江的水退了,浮露出大片的沙滩。我们操着耙头,到丢枪的方位深挖细找,一心想挖出我们的清白。我们在河滩上足足挖了五天,挖出了越来越阔大的范围,差不多在刺骨寒风中垦出了人民公社的万顷良田,就是没有听到耙头下叮当的金属声。

一支沉沉的枪,是不可能被水冲走的,不可能被鱼虾吃掉的,沉在水底,也是不可能被什么人捞走的。奇怪的是,它到哪里去了呢?

我只能怀疑,这条陌生的江不怀好意,为了一个我们不知道的理由,一心要把我们送到监狱里去。

只有在这个时候,我们才感觉到它的神秘,也才第一次认真地把它打量。它披挂着冬天第一场大雪,反射出刺眼的白光,像一道闪电把世界突然照亮,并且久久凝固下来。河滩上有一行浅浅的足迹,使几只白色的水鸟不安地上下惊飞,不时滑入冰雪的背景里让人无法辨别,不时又从我想不到的地方钻了出来:几道白线划过暗绿色的狭窄水面。我的眼睛开始在一道永久的闪电里不由自主地流泪。

没有什么人过渡。摆渡的不是以前那个老倌子了,换成了一个年轻些的中年人,笼着袖子在岸边蹲了一阵,就回去了。我猛回头,发现岸上还是空的。

……

用户评价

读完这本书的第一个印象,是它在叙事节奏上的把握达到了一个非常成熟的境界。它并非那种情节紧凑、高潮迭起的作品,相反,它更像是一幅缓缓展开的、细腻入微的工笔画。作者的笔触极其克制,很多重大的转折和情感的爆发点,都被处理得近乎于“轻描淡写”,但正是这种不动声色的处理方式,反而让那些关键时刻的情绪张力积蓄得更深厚。你会发现,很多你以为已经读过去的小细节,在后来的章节中会以一种意想不到的方式回响,形成一种精妙的结构呼应。这种叙事上的“留白”技巧,极大地考验了读者的主动参与性,它不直接喂给你答案或情绪,而是提供了一系列线索,让你自己去拼凑、去感受那种潜藏的暗流。这种阅读体验非常过瘾,因为它迫使你不能囫芦吞枣,必须带着敬畏之心去对待每一个词语的摆放位置。每一次重读,都会发现此前忽略掉的伏笔或者更深层的含义,这使得这本书的耐读性大大增加,每一次翻阅都能获得新鲜的体会,仿佛它本身就是一座结构复杂、等待探索的迷宫。

评分从结构上来看,这本书最让人印象深刻的是它对“时间维度”的处理,它打破了传统线性的叙事框架,采用了一种近乎于“螺旋上升”的结构模式。不同章节之间,看似是独立的故事单元,但实际上,作者巧妙地设置了多重的时间线索和概念上的回环。你可能会在前面读到一个模糊的侧影,却在后面才发现它与开篇的某个场景有着千丝万缕的联系,但这种联系并非直接的因果链条,而更像是一种哲学上的映照或命运的轮回。这种处理方式,使得整本书的阅读体验更像是在进行一次深入的考古挖掘,你需要不断地在不同的时间点之间穿梭、对照、重组信息,才能构建出完整的意义图景。这要求读者具备极高的专注度和对文本的耐心。它拒绝被轻易消化,而是要求读者与其一同“建构”意义,最终呈现给读者的,是一个远比单一故事线索要丰富得多、也更接近事物全貌的复杂认知体系。这本书的结构本身,就是对“整体性”思考的一种深刻实践。

评分这本书的装帧设计,初拿到手的时候就给人一种沉静而有力量的感觉。封面选用的那种带有自然纹理的纸张,触感温润,不是那种光滑冰冷的现代印刷品,反而透露出一种历经时间打磨的质感。墨色的主色调,搭配着古朴的字体排版,让人联想到旧时书房里那些泛黄的精装本,一下子就把读者的心绪从日常的喧嚣中抽离出来,带入一种更专注、更内省的状态。内页的纸张厚度适中,油墨印制清晰又不刺眼,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。装订工艺也十分扎实,书脊的折叠和粘合处理得很精妙,完全不用担心书本会散架,可以放心地摊开平放在桌面上,尽情沉浸其中。这种对细节的执着,无疑体现了出版方对内容本身的尊重,也让这本书在众多快消型读物中脱颖而出,成了一件值得收藏的物件。可以说,从翻开它第一页之前,这本书就已经通过它的“形体”完成了一次成功的沟通,它在无声地邀请你,进入一个需要慢下来细品的精神空间。这种对物理媒介的重视,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为可贵,它提醒我们,阅读不仅仅是信息的获取,更是一种与实体物件共处的仪式感。

评分如果用一个词来形容这本书给我的总体感受,那便是“广袤的真实感”。它描绘的世界,并非一个经过美化或戏剧化处理的舞台,而更像是一块未经雕琢的、充满泥土和汗水气息的土地。作者在构建这个世界时,似乎对细节的考究达到了近乎偏执的程度,无论是环境的描绘,还是社会关系的刻画,都显得无比扎实和可信。你完全可以想象出那些被记录下的生活场景的声响、气味和温度,它们仿佛具有了物理实体,深深地烙印在读者的脑海里。这种真实感,带来的不仅仅是阅读的沉浸,更是一种责任感。它让你意识到,你所阅读的,或许是那些被时间轻易抹去或被主流叙事所忽视的真实存在。这本书仿佛提供了一扇窗户,让我们得以窥见一个既熟悉又陌生的维度,去正视那些构成我们生活底色的、复杂而又微妙的现实构成。这种“在场感”,是很多虚构作品难以企及的高度。

评分这本书的语言风格,简直可以称得上是“冷峻的抒情”。表面上看去,作者的遣词造句非常精准、甚至带着一种近乎于学术报告的冷静和客观,几乎没有多余的修饰或冗长的情感宣泄。然而,在这种看似理性的外壳之下,却涌动着一股强大而深沉的悲悯情怀。那些被记录下的场景、人物的命运,虽然只是被白描出来,但其背后蕴含的厚重感和历史的沧桑,却能轻易地击中人心最柔软的部分。它没有用大声疾呼的方式去控诉什么,而是通过对事实的精确呈现,让读者自己去完成道德和情感上的判断。这种“不言自明”的力量,比任何激烈的宣言都要来得震撼。我常常在夜深人静时读到某一段,不得不放下书本,闭目沉思许久。它教会了我一种更高级的共情方式——不是被动地接受作者灌输的情绪,而是通过理解语境和事实的重量,自发地产生一种深刻的理解和同理心。这种“克制的美学”,是这本书语言魅力的核心所在。

评分非常好,品质始终如一。推荐给同事了,大家都买啦。以后会继续光顾的。

评分按推荐书单买的 活动时候入手 假期里面读

评分好书,值得一读再读一读再读

评分不错不错,活动价很优惠,赞!

评分超乎想象的好,一如既往的快!完美!

评分虽然抢券很坑,物流还是很快,又一次囤书。。。

评分好书,喜欢

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分发货很快,下午要用。谢谢京东!谢谢送货小哥!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![你无法抵达的时间 [A Time Beyond Your Reach] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12208739/59e83fecN1e2ba08c.jpg)

![奥斯丁文集·经典插图本:劝导 [Persuasion] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12209150/599d581fN3221eed3.jpg)

![奥斯丁文集·经典插图本:曼斯菲尔德庄园 [Mansfield Park] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12209152/599d5821Nedcd53a6.jpg)

![永恒之王四部曲(套装共4册) [The once and future king] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12210205/59fc522bNf25f058e.jpg)