具体描述

内容简介

许多年以后,当我们要描述这个时代的中国人对美好生活的向往,全球狂欢节恐怕是一个标志。开场52秒交易额达到10亿元,6分58秒总成交额突破100亿元,全天交易额达到1207亿元人民币。今年已经有14万品牌,线上线下100万商家在为这一年一度的购物“除夕”而忙碌。这一天,我们坐在沙发上,搜索引擎总能帮你找到心爱的那件物品,然后,哪怕是隔着千山万水,也会在短时间里被打包送上门。如果你经历过物质匮乏,对凭票购买还有记忆,一定会心生感慨。才短短几十年,不仅商品的丰富性,更重要的是购物的方式与体验,已发生了翻天覆地的变化。

内页插图

目录

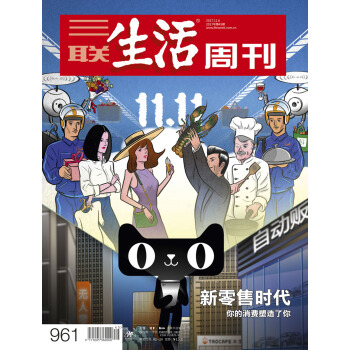

封面故事你的消费塑造了你

新零售时代

36 新零售:被新技术改变的购物形态

48 四像四不像的“盒马鲜生”

52 网红店:买你的衣服,会和你一样美

60 更智慧的店,传统零售如何转型

66 没有新技术就没有新零售

72 “一个人”经济:为悦己而消费

78 直男也可以是潮流男

84 新消费主义:我是生活的主体

社会

90 时事:加泰罗尼亚:双输的赌博

98 时事:谎言之躯:肯尼迪遇刺档案再解密

104 热点:渐冻人与被禁锢的神智

特别报道

110 “中国出版”:如何讲好“中国故事”

110 人民文学出版社:把传统当成优势来经营

114 人民音乐出版社:用出版记录音乐,用音乐记录历史

117 人民美术出版社:“四个人美”的厚植创新

119 中国大百科全书出版社:为一套书成立的出版社,如今要“两翼齐飞”

122 新华印刷:构筑一体化出版产业链

文化

124 话题:没有任何孤独比武士的孤独更盛大

130 艺术:一顿以杜尚之名的午餐

136 电影:《雷神3》:幽默的超级英雄“公路片”

140 音乐:安德里斯·尼尔森斯:一个指挥天才的诞生

146 科技:返老还童之道,年轻人的血液是回春良药?

154 思想:宗教改革五百周年

专栏

18 邢海洋:棚改改出大行情

150 袁越:输血者的性别差异

152 张斌:电子竞技的“五环”未来

153 宋晓军:新时代中国军事的“看点”

156 朱伟:莫言:在深海里响亮沉重地呼吸(3)

158 朱德庸:大家都有病

环球要刊速览

读者来信

天下

理财与消费

好消息·坏消息

声音

生活圆桌

好东西

个人问题

精彩书摘

《新零售:被新技术改变的购物形态》“天猫双十yi”倒计时牌上的数字越来越近,天猫上的所有商家也进入到zui紧张的阶段。所有的美工已经加班了一个月,把平时产品信息导向的图片换成促销导向,让进店的用户对优惠一目了然。电商部门的所有员工也进入待命状态,11月11日的那24个小时,每个人,包括负责人孙鸿元在内都要轮岗做客服,以应对剧增的买家。黄韬特别留意的是物流环节,他说:“化妆品的单价低,卖10个亿的手机没有多少台,但是卖10个亿的化妆品,我们从前都在上海发货,快递一下子就淹了,所以,我们现在得协调快递,从不同的地区分散发货。”

零售行业的除夕,过千亿的成交额、天文数字的买家,不但改变了从生产到物流的电商系统,也潜移默化地改变了消费者的行为习惯,积累了庞大而精确的数据,不断出现围绕购买行为的技术研发,在每年刷新交易数字的同时,全渠道的零售生态也在集聚变革的力量。“天猫双十yi”成为一项新民俗,加速了零售业的变革。

《四像四不像的“盒马鲜生”》

盒马鲜生也的确希望让吃的属性拓展出更多外延,比如策划活动,让小朋友给父母炒菜、包粽子,都是在引导家庭消费。但不同的消费者有不同的需求,据一位门店同事说,他曾遇到过每天晚上8点过后专门到店里的老婆婆,婆婆说,晚上过来可以买到打折菜,给自己吃,再带点买好的,给孙子吃。因此,在海鲜产品解决完“吃点好的”这样的改善性生活痛点之外,盒马鲜生必须“兼顾民生”。

盒马zui初不卖隔夜菜和隔夜日的日日鲜系列产品。日日鲜蔬菜采用小分量预包装,全都来自头天晚上的新鲜采摘,目标是第二天当日售罄,卖不完销毁。和高端的海鲜产品形成鲜明对比的是,日日鲜的价格普遍在1到3元左右,性价比甚至比普通菜市场更高。

《网红店:买你的衣服,会和你一样美》

后来有人去了巴黎,于是大家也纷纷跟了过去。“巴黎的天拍出来不用修图都是湛蓝的。看照片的话,国外的环境确实很不一样。”卢恺说。于MOMO第yi次去巴黎,在淘宝上找了地陪,很快就把环境熟悉了,因为她们在巴黎就是拍照、拍照、拍照。“为了节省白天的宝贵时间,早晨6点起来化妆,顺利的话一天能拍七八套衣服,一次出差需要拍四五十套,全程也要10天左右,逛街的时间都非常少。”而淘宝照片突出的是网红和身上的衣服,对环境要求其实并不高,除了标志性的埃菲尔铁塔、卢浮宫用来告诉粉丝“我在巴黎”,窄巷里、咖啡馆里,甚至是租住的民宿里都是理想的拍照环境,垂手可得。语言障碍、旅行攻略、交通线路等等,对网红的工作基本不造成什么影响。

网红的日常非常忙碌。张大奕在国外已经待了两个月,雪梨怀孕了但还是连续去了澳洲和法国。于MOMO几天前刚从法国回来,每年10月她的店铺都要做店庆活动,回来后她组织了线下的粉丝见面会,又连续几天晚上做了线上的上新直播,在杭州待了一星期,带着新一批衣服,再次出发。“为什么要扎堆巴黎?其实我们不觉得扎堆,还有很多环境没有拍完,如果我们觉得粉丝看这些照片看厌了,我们会再选择下一个地方。”卢恺说,他们也想过去澳洲拍,“但澳洲办签证要10天左右,两次出国间隔10天,我们是等不及的”。

《“一个人”经济:为悦己而消费》

在过了急切地想要摆脱单身的阶段,王佳佳抽屉里的化妆品消耗变得极为缓慢,甚至很多时候它们躺在那里过了期都还没用完。这不代表她对自己的生活敷衍,相反,她从三年前开始跑步,当时她就托朋友从北京的专卖店帮她购买专业跑鞋。去年开始,她在健身房里请了自己的私人健身教练,每节课200元,她平均每周会去2到3次,光这一项,几乎已经是她一半的工资。她的父母一开始无法理解,但很快就习惯了,“为了身体健康嘛”。

王佳佳还喜欢旅行,在25岁前几乎没有出过门的她,在有了独立的经济支配权后开始密集地旅行,有时候是在国内周边城市短期游,比如花两三天去一趟西安随便转转,大多数是去国外,比如去越南、泰国、尼泊尔和巴厘岛。大多数时候,王佳佳都是独自出门,她甚至抗拒和熟人一起旅行,因为结伴旅行几乎是一件高风险的人际交往,去年她和一位前同事去越南,一路上两人分歧颇多,留下遍地小龃龉。

……

用户评价

翻阅《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期,我依稀能感受到当时社会对“个体价值实现”的迷茫与探索。2017年,经济结构调整和产业升级的大潮席卷,传统行业面临转型,新兴行业充满机遇也伴随着风险。在这样一个快速变化的时代,许多年轻人都面临着职业选择的困境,他们既渴望成功,又担心被时代抛弃。我当时就属于那个群体,每天都在思考,如何在激烈的竞争中找到自己的位置,如何才能实现个人价值,而不只是一个螺丝钉。我期待这本周刊能够提供一些深刻的洞察,帮助我理解不同行业的发展趋势,以及个体如何在时代变迁中找到属于自己的赛道。我渴望看到那些关于创业者、创新者以及在各自领域默默耕耘的普通人的故事,他们或许能给我带来启发和鼓舞。这不仅仅是关于职业规划,更是关于我们如何定义成功,如何在充满不确定性的生活中找到意义的深刻追问。

评分《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期,让我深深地反思了当时社会对于“公共卫生体系”的脆弱性认知。2017年,虽然没有发生大规模的公共卫生危机,但一些零星的传染病爆发和食品安全事件,都提醒着我们,一个强大而有效的公共卫生体系是多么重要。我当时就觉得,这应该是我们持续关注的领域,尤其是在全球化日益加深的今天,任何一个角落的健康问题,都有可能迅速蔓延。我期望这本周刊能够深入探讨当时中国在公共卫生体系建设方面所面临的挑战,比如疾病防控的预警机制、应急响应能力,以及如何提升公众的健康素养。我希望能看到一些关于公共卫生领域的专家访谈,以及那些在疾病面前不懈努力的医护人员的故事。这不仅仅是关于疾病的治疗,更是关于我们如何建立一个更强大的“防火墙”,保障每一个公民的健康安全,并应对未来可能出现的各种健康挑战。

评分《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期,仿佛是一面镜子,映照出当时中国社会在转型期所面临的种种“焦虑”。2017年,经济的增速虽然放缓,但社会结构的深刻变革仍在继续。教育、医疗、住房等民生问题依然是许多家庭关注的焦点。同时,城乡差距、代际沟通、以及传统文化与现代文明的碰撞,都不同程度地加剧了人们的心理压力。我当时感到,社会进步的步伐似乎总是伴随着各种不确定性和挑战,而“焦虑”则成为了许多人心照不宣的情绪。我热切地希望,这本周刊能够捕捉到这种普遍的社会情绪,并对其进行深刻的剖析。我渴望看到那些关于普通人在时代浪潮中的挣扎与坚持,关于他们如何应对生活压力,如何在迷茫中寻找出路的故事。我期待它能提供一些视角,帮助我理解这些“焦虑”的根源,以及社会如何才能为个体提供更坚实的支撑。它不仅仅是记录,更是对我们共同经历的时代的集体回响。

评分《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期,让我想起了当时社会对于“教育公平”的持续关注。2017年,中国的教育体系正经历着深刻的改革,如何在保障每一个孩子都能享有公平而有质量的教育方面,仍然是一个巨大的挑战。我记得当时关于城乡教育资源差距、优质教育资源分配不均以及高考制度改革的讨论,都占据了相当大的篇幅。作为一名关注社会发展的读者,我对这些议题非常重视,因为它直接关系到国家的未来和下一代的成长。我期望这本周刊能够深入探讨当时中国在教育公平方面所面临的现实问题,比如不同地区、不同家庭背景的孩子在接受教育时所面临的实际困难。我希望能看到一些关于教育创新、教育扶贫的案例,以及那些为推动教育公平而努力的教育工作者的故事。这不仅仅是关于考试分数,更是关于我们如何为所有孩子搭建一个更公平的起跑线,让他们都能有机会实现自己的梦想。

评分翻开《三联生活周刊》(2017年第45期)的封面,一股熟悉的、略带陈旧纸张的气息扑面而来,仿佛是时光的滤镜,瞬间将思绪拉回到那个充满生机与挑战的2017年。那一年,世界格局仍在暗流涌动,国内社会也经历着种种变革与思考。记得当时,关于某个大型城市发展规划的讨论占据了报刊杂志的不少版面,而《三联》总能以其独特的视角,在宏大叙事中捕捉个体命运的细微之处。我当时对城市化进程中“人”的角色尤为关注,总觉得那些冰冷的数据背后,隐藏着无数鲜活的故事和无奈的挣扎。这本书的到来,让我仿佛又回到了那个追寻答案的午后,咖啡的香气与报刊的墨香交织,脑海中不断回放着关于城市记忆、社区变迁以及年轻一代如何在快速迭代的时代里寻找归属感的种种片段。我总是对那些深入肌理的社会观察报告情有独钟,因为它能让我跳出日常的琐碎,看到更广阔的图景,理解那些看似遥远的社会现象是如何与我们的生活息息相关的。2017年,有很多值得我们去回味和反思的事件,而《三联》恰好扮演了那个忠实的记录者和深刻的思考者。

评分记忆中,《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期,似乎触及了一个关于“新消费主义”的议题,这在当时引起了我相当大的兴趣。2017年,移动互联网的渗透已然深入到生活的方方面面,消费习惯的改变是显而易见的。从共享经济的兴起到线上购物的爆炸式增长,再到各种新兴生活方式的涌现,人们的消费行为正在经历一场深刻的革命。我尤其关注那些关于年轻人消费观念的探讨,他们不再仅仅追求物质的拥有,而是更加看重体验、个性和精神层面的满足。这种转变,既带来了消费的多元化,也催生了一些新的社会问题,比如过度消费、攀比心理以及消费陷阱等等。当我拿到这本周刊时,我期待着它能像以往一样,用深入浅出的语言,带领我探索这些消费现象背后的文化根源和社会动因。我想知道,在那个物质极大丰富但精神需求日益增长的时代,人们是如何权衡取舍,如何在看似无限的选择中找到真正属于自己的价值的。这不仅仅是对消费行为的审视,更是对个体在这个时代如何定义自我、如何实现价值的一种拷问。

评分当我思绪飘回到《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期时,脑海中闪现的是关于“环保主义”兴起与挑战的讨论。2017年,全球气候变化和环境污染问题日益严峻,中国作为世界第二大经济体,在环保方面的责任和压力也越来越大。从雾霾治理到塑料污染,再到可持续发展,这些议题开始进入公众视野,并逐渐影响着人们的生活方式。我当时对此深感忧虑,但同时也抱有一线希望,希望通过改变个人行为,能够为环境保护贡献一份力量。我期望这本周刊能够深入探讨当时中国在环保领域所面临的挑战,比如政策执行的难度、企业转型升级的压力,以及公众环保意识的提升等。我希望能读到一些关于环保创新、绿色科技的报道,以及那些默默投身环保事业的先行者的故事。这不仅仅是关于环境,更是关于我们如何与自然和谐共处,如何为子孙后代留下一个更美好的地球的思考。

评分当我再次回想起《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期时,脑海中浮现的是当时关于“老龄化社会”的讨论。2017年,中国社会的老龄化趋势日益明显,这给社会保障、医疗体系以及经济发展带来了巨大的挑战。我当时就觉得,这是一个我们每个人都无法回避的问题,它不仅关乎老年人的生活质量,更关乎整个社会的未来。我期望这本周刊能够提供一些深度分析,帮助我们理解老龄化带来的多方面影响,比如养老金的可持续性、医疗资源的分配,以及如何构建一个更加适老化和人性化的社会环境。我希望能读到一些关于创新养老模式、发展银发经济的报道,以及那些积极应对老龄化挑战的社会实践。这不仅仅是关于老年人,更是关于我们如何规划自己的未来,如何构建一个更加包容和有活力的社会,让各个年龄段的人都能安享晚年,并继续为社会贡献力量。

评分当我再次翻阅《三联生活周刊》(2017年第45期)的某一期时,脑海中立刻浮现出当时社会上关于“技术伦理”的讨论。2017年,人工智能、大数据、生物科技等领域的发展日新月异,给人类带来了前所未有的便利,同时也带来了新的挑战和困惑。我记得当时有人类学家在担忧,当技术越来越强大,我们是否会逐渐丧失人性?或者说,在技术的洪流中,我们该如何保持独立思考的能力,不被算法和数据所裹挟?我当时对这些问题非常着迷,因为它们直接关系到我们每个人的未来。我希望这本周刊能够提供一些深度分析,帮助我们理解这些技术的双刃剑效应,探讨如何在拥抱技术进步的同时,坚守人类的核心价值。我期待能够看到一些关于数据隐私、算法偏见、以及人工智能对就业市场和社会结构影响的深入报道。这些都不是简单的技术问题,而是关乎社会公平、个人尊严以及人类文明走向的重大命题。2017年,正是这些问题开始进入公众视野的关键时期。

评分再次触摸《三联生活周刊》(2017年第45期)的纸页,我仿佛回到了那个关于“文化自信”被广泛讨论的年代。2017年,随着中国国际地位的提升,关于如何看待和传承自身文化,以及如何与世界文化交流融合的讨论,变得日益重要。我当时对这个问题深感好奇,既为国家取得的成就感到自豪,又对文化发展的方向感到迷茫。我渴望从这本周刊中,找到一些关于中国传统文化的现代解读,一些关于当代艺术、文学、电影如何在创新中展现文化生命力的鲜活案例。我也想知道,在日益全球化的背景下,我们如何才能在保持自身文化特色的同时,又能虚心学习借鉴其他文明的优秀成果。我期待看到一些能够引发思考的深度文章,它们或许能帮助我理解,真正的“文化自信”并非盲目自大,而是建立在对自身文化的深刻理解和尊重之上,并能在与世界的对话中不断发展壮大。2017年,正是我们在寻找这个答案的关键一年。

评分经常买来看,非常不错的一本杂志。

评分很好看的杂志我喜欢

评分不错,支持京东。

评分还好

评分没看

评分是正版,内容很好,物美价廉!

评分小孩喜欢看

评分书不错,内容精彩

评分杂志不错包装完好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有