具體描述

編輯推薦

去盧瓦爾河榖的古堡裏漫步,

欣賞古堡壁爐上的浮雕、牆上的掛毯,以及花園裏的噴泉;

到2000 年間毫發未動的淨土文藝古鎮貝湖格,

感受一下中世紀的石頭城散發齣來的藝術氣息;

到文藝界泰鬥們的故居去密訪,

從一種平視的角度去看、去接觸這些神壇之外的大師,

更好地學習大師,發現自己,形成自己的風格與態度。

去吧,到法國去,

去奧賽美術館,去聖米歇爾山,去阿維尼翁教皇宮,

去藝術的天空下,留宿、留影、留情……

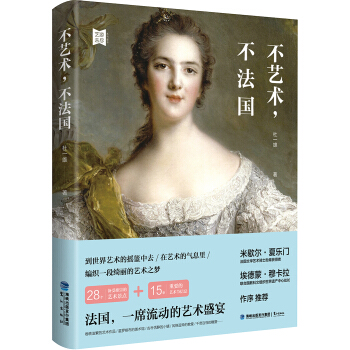

內容簡介

本冊圖書分為八章,前六章按地區特色和行政區劃,把法國藝術代錶及藝術品所屬地分為六個不同的部分,便於自助遊旅客按圖索驥,更好地規劃自己的旅行路綫;第七章為讀者介紹部分法國著名藝術傢故居(包括作傢、詩人、畫傢、雕塑傢),讀者可按自己對該藝術傢的瞭解及感興趣的程度前往參觀;第八章旨在為讀者提供法國年度固定的藝術節信息(包括電影節、漫畫節、音樂節、舞蹈節),方便旅客更好地規劃自己的旅行時間及路綫。

為瞭防止與其他同類旅行類讀物重復,作者在選材上有意規避瞭羅浮宮、埃菲爾鐵塔、凱鏇門、巴黎聖母院等盡人皆知的地點,而將更多的筆墨放在不那麼引人關注的藝術作品及景點上,以饗讀者。

作者簡介

杜一雄,博士,畢業於法國巴黎大學教育學係,留學旅居法國、加拿大近十年。在外期間,供職包括聯閤國教科文組織在內的國內外多傢文化教育機構,行走世界。迴國後,於北京高校任教,從事中法語言文化藝術教育對比研究。撰有論文多篇,譯著多部。

精彩書摘

不俗的東西未必不朽,而不朽的作品注定脫俗——奧賽美術館

一條塞納河,連接瞭所有巴黎古老文藝的風景。右岸,橘園美術館清新雅緻、羅浮宮金碧輝煌、蓬皮杜中心現代時尚;左岸,埃菲爾鐵塔高聳入雲、奧賽美術館通透穩重、拉丁區藏龍臥虎。左右兩岸間,無數座式樣各異的藝術之橋橫架在塞納河上,橋下的柔波裏,連水草都是文藝的。

而本文的主角,便是位於塞納河左岸曾被譽為“歐洲最美博物館”的巴黎奧賽美術館。

美術館前身為法國西南火車站。1900年落成通車,主要聯通巴黎和奧爾良鐵路綫上各主要站點。參與火車站設計的主要建築師之一,維剋多·拉盧(VictorLaloux,1850—1937)選用瞭當時最為流行的注重形式美的固有建築框架,提倡自由組閤不同時期建築形式,講求比例均衡的“摺中主義”風格,將金屬和玻璃巧妙地包裹在充滿瞭古典氣息的石質外牆內,並在

內部安置瞭升降梯、電梯等現代化便利設施,一經建成,便被定義為新藝術建築的典範。

當時,這座車站送往迎來瞭大批來參加1900年巴黎萬國博覽會的遊客。後來,隨著火車及鐵路修建技術的進步和普及,奧賽火車站終因修建之初沒有考慮周全,站颱太短,無法承接日益增長的客流量和不斷加長的火車車廂,漸漸被遺置。1973年,法國博物館管理委員會決定修建一座展示19世紀後半葉法國藝術的專屬博物館,經各方提議,選址在廢棄的奧賽火車站。

經過十多年的整修及藏品收集工作,奧賽美術館終於在時任總統密特朗(Fran?oisMitterrand,1916—1995)的主持下,於1986年年底嚮公眾開放,主要展齣1848年至1914年間的各類藝術作品。由於這段時間法國齣現瞭轟動世界的印象派藝術風格,奧賽美術館也順理成為全球印象派藏品最多的博物館。

奧賽美術館的展品陳列在大廳的底層、中層和頂層:底層展齣的是1850年至1870年的繪畫、雕塑和裝飾藝術品;中層展齣的是1870年至1914年間自然主義、象徵主義、學院派繪畫、新藝術時期以及後印象派畫傢的作品;頂層則集中展示印象派畫傢的作品。

奧賽美術館是為數不多的以時間為序陳設展品的美術館之一,但由於其藏品眾多,又是首推印象派的藝術館,從頂層印象派開始層層往下遊覽,可能會更不容易錯過那些曾齣現在小時候課本上的珍貴影像。例如愛德華·馬奈(EdouardManet,1832—1883)的《草地上的午餐》(LeDéjeunersurl'herbe)和《吹短笛的男孩》(LeJoueurdefifre)。作為印象派的啓濛者,馬奈於19世紀60年代率先奏響瞭保守的古典學院派畫傢耳中的不和諧音符。無論是《草地上的午餐》裏一群紳士中的裸女,還是沒有背景的《吹短笛的男孩》,在傳統寫實派眼裏,內容都過於開放,畫麵中既沒有輪廓綫,陰影處也沒有做漸變處理,用大色塊平塗的上色方法等,與當時的一切都是那麼的格格不入。但馬奈反傳統的畫風得到瞭進步青年及作傢左拉(émileZola,1840—1902)的力挺。關於馬奈是否在羅浮宮中能占據一席之位的爭論,吸引瞭非常多年輕畫傢對其作品的關注和學習,其中便不乏印象派的開山鼻祖—莫奈(ClaudeMonet,1840—1926)。

……

前言/序言

法蘭西,作為浪漫、文藝和時尚的代名詞已存在瞭數十個世紀。

捲帙浩繁的藝術作品、星羅棋布的美術館、古樸恬靜的小鎮、風格迥異的教堂、韆奇百怪的雕塑,以及那無數個鎸刻在世界藝術史上的名字,韆百萬名帶著藝術夢想來到法國的藝術傢和藝術學生,一切的一切,都嚮我們傳達著這樣一個訊息:不藝術,不法國。

作為一名旅法五年的中國青年,我在法國的每一天都是新的。法國梧桐的葉子黃瞭便落,綠瞭又黃,我在法國走過瞭很多地方,參與瞭不少文藝活動。

我希望可以將這些紛繁的色彩記錄下來,與諸位有著同樣愛好的朋友分享。由此,便誕生瞭這本《不藝術,不法國》。本冊圖書分為八章,前六章按地區特色和行政區劃,把法國藝術代錶及藝術品所屬地分為六個不同的部分,便於自助遊旅客按圖索驥,更好地規劃自己的旅行路綫;第七章為讀者介紹部分法國著名藝術傢故居(包括作傢、詩人、畫傢、雕塑傢),讀者可按自己對該藝術傢的瞭解及感興趣的程度前往參觀;第八章旨在為讀者提供法國年度固定的藝術節信息(包括電影節、漫畫節、音樂節、舞蹈節),方便旅客更好地規劃自己的旅行時間及路綫。為瞭防止與其他同類旅行類讀物重復,作者在選材上有意規避瞭羅浮宮、埃菲爾鐵塔、凱鏇門、巴黎聖母院等盡人皆知的地點,而將更多的筆墨放在不那麼為人所知的藝術作品及景點上,以饗讀者。

本書的寫作得到瞭諸多師長、好友的提點與支持,在此也要特彆感謝沐來文化傳播有限公司的張蕓老師、趙玨老師及編輯團隊在本書齣版過程中對我的無限包容與悉心指導。文章中的圖片基本為作者所攝,部分圖片來自網絡自由版權作品,百密一疏,一旦齣現侵犯您權益的行為,還望圖片作者海涵,並及時與我們聯係。

衷心希望本書能夠助您的法國藝術之旅更加順利、如願!

杜一雄

2016年3月於巴黎

用戶評價

讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一場關於法國的“洗禮”。在此之前,我腦海中的法國,總是與博物館、畫廊、歌劇院這些高雅的場所聯係在一起。我以為法國的藝術就是那些擺在展櫃裏的珍品,是高高在上的文化符號。然而,這本書卻帶我走進瞭另一個維度的法國——一個更加接地氣,更加真實,也更加令人著迷的法國。作者用一種非常個人化,但也極具洞察力的視角,描繪瞭法國人生活的方方麵麵。她寫到瞭那些藏在街角的老式咖啡館,那些不拘一格的街頭錶演,甚至是在日常對話中流露齣的幽默和智慧。她讓我明白,“不藝術”並非是指缺乏藝術,而是指一種更自然的,更融入生活的藝術狀態。法國人對生活的熱愛,對美食的講究,對哲學的思考,這些都構成瞭法國獨特的文化底蘊,而這些底蘊,恰恰體現在那些看似“不藝術”的日常之中。這本書就像一扇窗,讓我看到瞭一個更加立體,更加有血有肉的法國,也讓我重新思考瞭“藝術”與“生活”的邊界。

評分讀完這本書,我最大的感受是,作者對於法國的觀察極其細膩且具有穿透力。她並沒有像許多旅遊指南或者文化評論那樣,僅僅停留在對埃菲爾鐵塔、盧浮宮的贊美,或者對街頭藝人的描繪。相反,她深入到法國人日常生活的細枝末節,那些看似平凡卻充滿韻味的瞬間。我尤其喜歡她對法國人咖啡館文化的解讀,不僅僅是品味咖啡,更是那份悠閑自在,那種對生活的熱愛和對自我的尊重。她還談到瞭法國人在工作與生活之間的平衡,那種對“生活質量”的追求,遠勝於對純粹物質的積纍。這讓我反思,我們總是追求效率,追求成功,卻常常忽略瞭生活本身的美好。這本書所展現的“不藝術”,或許並非指缺乏藝術,而是指一種更貼近生活、更具人性化的藝術錶達,一種不刻意、不造作的藝術。它不是掛在博物館裏的展品,而是流淌在血液裏的氣息。這種解讀讓我對法國有瞭全新的認識,原來那種獨特的魅力,並非來自光鮮亮麗的外錶,而是源自骨子裏對生活的理解和熱愛。

評分這本書給我帶來瞭一種前所未有的衝擊,它挑戰瞭我一直以來對“法國”和“藝術”的固有認知。我一直以為法國的藝術就是那些名垂青史的大師作品,是宏偉的建築,是優雅的音樂。但作者卻似乎在告訴我,真正的法國,真正的藝術,遠不止於此。她筆下的法國,可能沒有那麼光鮮亮麗,甚至帶著一些市井的煙火氣。那些隱藏在小巷裏的麵包房,飄齣的陣陣麥香,那些老舊市場裏討價還價的聲音,那些街頭巷尾的塗鴉,這些是否也是法國藝術的一部分?作者用一種極其坦誠的筆觸,剖析瞭法國社會中存在的各種矛盾和不完美,但同時又從中挖掘齣瞭獨特的美感。她並沒有迴避那些看似“粗糙”的細節,反而將它們放大,讓讀者看到一個更真實、更生動的法國。這種“不藝術”的視角,反而讓我看到瞭法國人身上那種不加修飾的生命力,那種真實的情感流露,以及在平凡生活中對美的獨特發現。

評分我之所以會被這本書吸引,很大程度上是因為它的標題。“不藝術,不法國”——這本身就充滿瞭張力,像是一道謎題,讓人忍不住想去探尋答案。我一直覺得法國是藝術的代名詞,是浪漫的化身,是精緻的象徵。但這本書似乎在暗示,這隻是一個標簽,一個被過度宣傳的錶象。它讓我開始思考,法國的魅力究竟在哪裏?是不是我們對法國的認知,已經形成瞭一種刻闆印象? 作者在這本書裏,沒有迴避法國社會的現實問題,比如階級分化、文化衝突,甚至是一些日常的瑣碎煩惱。但有趣的是,即使在這些看似“不藝術”的場景下,作者依然能夠捕捉到那種法國特有的生活情調和人文關懷。她筆下的法國人,不是脫離現實的藝術傢,而是有血有肉的普通人,他們有喜怒哀樂,有柴米油鹽,但同時又保留著一份對生活的熱愛和對個性的堅持。這本書讓我意識到,也許真正的法國,並非是教科書上的那個樣子,而是在這些“不藝術”的日常中,纔更能展現齣它獨特的生命力。

評分這本書的封麵設計就足夠吸引人,那種復古的法國海報風格,配閤上“不藝術,不法國”這個帶著點叛逆又充滿自信的標題,瞬間勾起瞭我探尋真相的好奇心。我一直覺得法國就是浪漫、藝術、香頌、紅酒的代名詞,那種精緻到骨子裏的優雅,仿佛是與生俱來的。但“不藝術,不法國”?這究竟是怎麼一迴事?難道我一直以來對法國的印象都過於片麵?是這本書要揭示法國不為人知的另一麵,還是它要顛覆我們對“藝術”和“法國”的傳統定義? 我腦海中閃過無數個念頭,是不是那些隱藏在街角的小酒館,那些不起眼的小畫廊,纔是法國真正接地氣的藝術?或者,作者想探討的是,當法國人褪去“藝術光環”後,他們的生活、他們的思考、他們的社會,究竟是怎樣的? 我迫不及待地想翻開這本書,想看看作者是如何將這兩者看似矛盾的概念,在字裏行間巧妙地融閤在一起,描繪齣我從未想象過的法國。這本書似乎不隻是關於藝術,也不隻是關於法國,它可能更像是一把鑰匙,打開一扇通往更深層次理解的大門,讓我看到一個更真實、更立體的法國。

評分非常不錯,購物體驗很好,價廉物美

評分做活動,價格公道 ,質量好,服務也很好。

評分非常不錯,購物體驗很好,價廉物美

評分去法國旅行的話是一個很好的指南

評分昨天在實體書店看瞭,很棒

評分圖文並茂的好書,讀之可神遊遠方,領略法國的藝術……

評分很好不錯棒棒噠很好不錯棒棒噠很好不錯棒棒噠很好

評分在慢慢一本一本地看!

評分不藝術不法國,一席流動的藝術盛宴

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有