具体描述

产品特色

内容简介

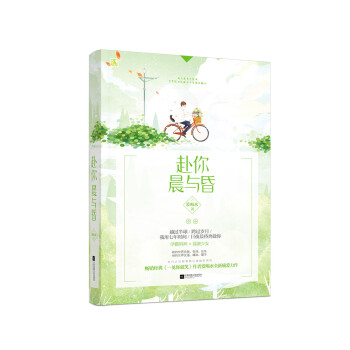

遥远而明媚的青春年华里,莽撞而羞涩的少女佳慧隐藏起说不出口的爱意,来呵护更觉珍贵的友情,并恪守了一个学生的本分。直到高考结束,才正视自己压抑太久的初恋,并勇敢地和两情相悦的袁毅走在了一起。异地恋令两人痛苦,更因为身边有了另一个人的出现,让两人的爱情出现了裂缝。后来因为一场人为的误会,佳慧和袁毅在深爱彼此的时候,选择了分手。分手后的佳慧认真地过完了自己的大学生活,开始工作。在以为自己终于习惯了一个人的生活,并且可以忘记那段刻骨铭心的恋情时,却在偶然间又与袁毅相遇……

作者简介

李荷西

作家,编剧,人气作者。

以擅长中短篇爱情故事而闻名豆瓣。个人首部长篇小说《没道理的爱情》以自己的青春成长故事为蓝本创作而成,在豆瓣发出后,因活泼逗趣的文字风格,暖心治愈的故事情节,不时冒出的文艺动人的语录,受到广大豆友的喜爱和追捧。

已出版作品:《所念人,所感事》《爱让我们更好了》

新浪微博:李荷西

目录

没道理的爱情

李荷西/著

楔子

第一章

假如有一天,我们回去了

第二章

斯人若彩虹,遇上方知有

第三章

初见的隐痛

第四章

我原谅所有的缺席和变故

第五章

心不动,则不痛

第六章

无风无自更生漪

第七章

我的错都是父母的错

第八章

夏风十里,不如你

第九章

告别的意义

第十章

岁月是个撕书人

第十一章

青春是零钱买啤酒,换一场醉

第十二章

我听见盛夏全部的虫鸣

第十三章

喜欢,像做贼

第十四章

七月悲喜交加

第十五章

喜欢一个人需要理由吗

第十六章

夜吻

第十七章

异地恋红多了眼

第十八章

如果这不是爱情,那么什么是

第十九章

其实只恋长安某

第二十章

没道理的爱情

第二十一章

吃了一朵过敏的花

第二十二章

惶恐与快乐都秘而不宣

第二十三章

爱的水洗和打磨

第二十四章

仲夏夜之梦

第二十五章

我们都必须经过客西马尼园和各各他山

第二十六章

先提出分手的那个人,以为自己做了最正确的决定

第二十七章

下坠

第二十八章

我什么都没忘,只是选择了收藏

第二十九章

时间不是药,药在时间里

第三十章

我怕永不相见,也怕再次重逢

第三十一章

你曾温柔呼唤,而我恰有应答

第三十二章

没有青春不散场

第三十三章

有生之年,狭路遇见

第三十四章

爱人的窄门

第三十五章

猜心

第三十六章

我拥有的都是侥幸

第三十七章

同奏

第三十八章

若你专制,我便依顺

第三十九章

在冬天里寻找夏天的人

第四十章

珍若拱璧的余威与灰烬

第四十一章

爱里的一千零一面镜子

第四十二章

我们唯一能够逃避的就是逃避本身

第四十三章

所求亦是所需

尾声

番外 陈尽欢

一切都是偶然,一切都是注定。

精彩书摘

楔子

电梯灯灭了,万籁俱寂的那个当下,我捂着头蹲了下去。

黑暗像没有边际,时间也停止了流动。我大口地吸气,在吞吐中,不安和恐惧像二氧化碳,慢慢地被呼出了身体。

倚靠在电梯壁上,我颤抖着手指,开始编辑短信。

一条又一条。只是,无法发给那个已经怀念了太久太久的收件人。

那些年堆积如山潜匿的情愫,开始越来越清晰。脑海里不断重复上演的,是我们初遇的那一年。

那是1999年,我15岁。我可以在10分钟内背完一整篇的《卖油翁》,可以在半个小时内写完800字作文,可以画出生物的有丝分裂图谱,可以计算太阳直射时间,可以默写化学周期元素表。

可现在,我全忘了。

没忘掉的,大概只有内心曾有的焦灼、激烈、喜悦、悲伤、各种汹涌。

没忘掉的,是选择性记住的。

没忘掉的,是想忘也忘不掉的。

仿佛重新回到了那个平平常常有些燥热的午后,我浅睡初醒,从厚重的习题册后面站起来,走出教室去。走廊上,熙攘热闹。头发花白的老师夹着三角板面容严肃又脚步匆匆。刚一起从洗手间回来的少女闺密,手上的水珠甩向对方笑闹追逐。坐在窗边的学霸,揉着眼睛擦向太阳穴,再站起身来,做几个颇有幅度的伸展运动。一个男生趴在栏杆上和一个女生对话,他们笑起来的样子,像是一滴墨融入了水里,漾出了分明的层次。

广播站开始播放一首老歌。

不远处的操场上,矫健的男孩子在踢球。他们抓住一切时间去挥洒年轻的汗水。奔跑,辗转,奔跑……

我走过走廊,穿过建筑物、银杏树的光影和木芙蓉的花迹。再回头,才发现那些花草和桌椅,那篮球场和洗脸池,所有的面孔和声音正被时光一一染旧。

除了他。他闪耀在那群踢球的男孩子中间,夺目得像一道会移动的彩虹。

有人说,大脑的每个神经元以每秒钟1比特的速度在遗忘。但他在我的脑海里,就是这样,他从未褪去夺人的颜色,也从未淡出我记忆的牢笼。

用户评价

我不得不承认,这本书成功地让我对“爱情”这个主题产生了全新的看法。它彻底打破了那些浪漫化或戏剧化的处理方式,转而聚焦于关系中那些最细微、最难以言喻的部分:共同的沉默、眼神中瞬间的闪躲、对彼此习惯性行为的了如指掌。作者的笔触非常克制,很少使用夸张的词汇去形容强烈的感情,而是通过环境的细微变化来烘托心境。比如,下雨天窗户上凝结的水汽,或者长时间不关的灯光,都成了角色情感状态的隐喻。我欣赏这种“少即是多”的写作哲学。然而,这种克制也让一些期待情感爆发点的读者可能会感到失望。它更像是一幅精美的工笔画,需要你凑得很近,才能看清那些纤毫毕现的笔触。如果你期望看到大声的争吵、激烈的和解,那这本书可能无法满足你。它更适合那些喜欢在安静的角落里,慢慢品味人与人之间复杂连接的深度阅读者。这本书提供的,是一种更接近真实生活的、带着些许模糊和未完成感的感情记录。

评分说实话,这本书的文笔是无可挑剔的,简直可以用“雕琢”二字来形容。每个句子都像是经过反复打磨的宝石,光泽饱满,棱角分明。作者对于动词和形容词的选择极为精准,常常能用一个不常见的词语,瞬间勾勒出一个立体鲜活的画面。我印象特别深刻的是对“时间流逝”的处理。在书中,时间似乎不是线性的,而是一种可以被触摸、可以被折叠的存在。有那么几页,我需要不断地来回翻阅,试图捕捉作者在不同时间点之间切换的微妙手法。书中对细腻情感的捕捉也十分到位,那种“欲言又止”的张力被拿捏得恰到好处。你几乎能感受到角色之间空气中弥漫的那些未曾说出口的试探和猜忌。但是,这种极致的文学性也带来了一个副作用,那就是阅读门槛偏高。对于那些期待情节驱动或者强劲冲突的读者来说,这本书可能会显得有些“清淡”。它更像是一首长篇的散文诗,需要读者投入极大的耐心和共情能力,才能真正品尝到其中蕴含的韵味。

评分这是一部极其“内向”的作品。它几乎没有传统意义上的冲突和高潮,所有的戏剧张力都集中在角色内心的微小波动上。主角们似乎都活在一个由自己构建的,与外界世界略微错位的现实中。他们处理问题的方式总是出乎意料,不是去解决问题,而是选择用一种更复杂、更迂回的方式去“体验”问题。我特别喜欢其中关于“记忆的不可靠性”的探讨。书里有好几处情节,同一个事件,从不同角色的视角描述出来,细节和感受完全不同,让人不禁开始怀疑我们自己所坚信的“事实”到底有多么真实。这种叙事上的不确定性,营造出一种持续的悬疑感——但这种悬疑并非来自外部的危险,而是源自对自我认知的不断颠覆。这种阅读体验非常消耗精神能量,读完一章后我常常需要停下来,喝杯水,整理一下思绪,因为这本书迫使你不断地审视自己的阅读习惯和对“正常”的定义。它不是一本让人放松的书,而是一次深度的心理探险。

评分这本小说读起来真是让人心情复杂,一开始我以为会是一部探讨现代都市男女情感纠葛的现实主义力作,毕竟书名听起来就带着一股子不按常理出牌的劲儿。然而,随着情节的深入,我发现作者似乎更热衷于在看似寻常的生活场景中,悄悄埋下一些哲学意味的伏笔。主角之间的互动,与其说是爱情的萌芽,不如说更像是一场精心编排的“思想碰撞实验”。他们对话的内容极其丰富,从量子力学聊到后现代主义的审美疲劳,偶尔还会穿插几段对某个小众艺术家的深度剖析。我尤其欣赏作者对环境氛围的细腻描绘,比如在一家老旧咖啡馆里,那股子陈年咖啡豆和潮湿木头的混合气味,几乎能透过纸面飘出来。但说实话,这种过度注重“氛围感”和“知识密度”的写法,有时会让叙事节奏显得有些拖沓。我常常需要停下来,回味一下刚才那段对话到底想表达什么深层次的隐喻,这对于追求快速阅读体验的读者来说,可能是一个不小的挑战。总体来说,它更像是一本需要你带着笔记本去细读的书,而不是那种可以让你一口气读完的通俗小说。

评分我被这本书吸引,完全是因为它那种近乎荒诞的叙事手法。它完全抛弃了传统小说中对人物动机的详尽解释,让你直接跳入角色们已经处在某种奇特状态的情境之中。比如,故事的开端,男主角似乎在为一个完全不认识的邻居的宠物举办一场盛大的葬礼,而女主角则坚持认为自己能通过听海浪的声音来预测明天的股票走势。这种铺陈,初看之下简直是天马行空,让人忍不住想知道作者到底想把这个故事引向何方。它的幽默感非常独特,不是那种直白的笑话,而是一种深藏在角色们一本正经的胡言乱语之中的黑色幽默。阅读过程中,我感觉自己像是在观看一部极具个人风格的独立电影,画面感极强,充满了超现实主义的色彩。文字的跳跃性很大,有时会突然插入大段的内心独白,那种旁白像是一股清流,瞬间将你从混乱的外部事件中拉回到角色最脆弱的内心世界。虽然故事走向常常出人意料,但奇怪的是,读完之后,你似乎又能感受到一种内在的逻辑自洽,仿佛这些“没道理”的事情,在作者构建的世界观里,恰恰是最合乎情理的。

评分很不错的一本书 很好看 感人

评分很不错的一本书 很好看 感人

评分还不错,质量挺好的

评分纸张不错!!!!!

评分故事情节很有看点

评分非常非常非常非常非常非常非常非常好

评分东西好

评分非常非常非常非常非常非常非常非常好

评分Love Dose Not Make Sence.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有