具體描述

産品特色

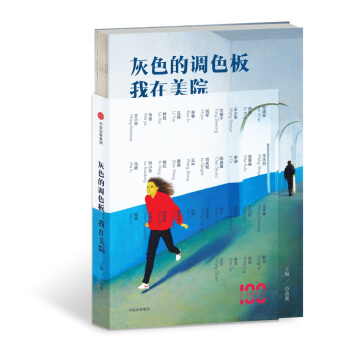

編輯推薦

1.一綫文化藝術界名人親筆撰寫,80年代藝術名校的青春故事;

2.2018年中央美術學院百年誕辰紀念版;

3.大量未曾曝光的資料照片和美院故事;

4.文筆生動有趣,故事性強,引人入勝。

內容簡介

2018年中央美術學院將迎來百年誕辰。為慶祝中央美術學院校慶,一群曾在中央美院生活、學習,並成長為當今文化藝術領域領軍人物的美院校友,記敘瞭自己的校園故事。同時附大量珍貴的手稿和曆史圖片,是一部有個人情感、有集體故事、有曆史厚度的文集。

作者簡介

章燕紫,江蘇鎮江人。

畢業於中央美術學院,碩士學位。

現就職於中央美術學院。

曾在上海美術館、今日美術館、那不勒斯當代美術館、香港醫學博物館舉辦個展,作品被多傢藝術機構收藏。

目錄

校園的風景 範迪安

韋啓美先生 徐冰

我們美院 王少軍

美院與我 方振寜

對中央美院附中的迴憶 倪軍

無知的意淫歲月 肖魯

緣分 呂越

中央美術學院油畫係80級 林延

片言隻語(1980—1984) 韋佳

記憶如初戀——寫給中央美院附中 王小帥

我的校尉鬍同5號 王水泊

無題 溫普林

80 年代的記憶片段 李迪

5 號樓 陳淑霞

投筆從戎 劉慶和

那些年,我在美院的日子 王中

80 年代的一次法國藝術青年鬧美院 展望

女畫傢的世界 喻紅

此生沒有跳齣這個院子 劉小東

把教學事故變成教學故事 馬路

記憶彈齣時間艙門 王華祥

過去的事 方力鈞

隨筆 楊茂源

遺憾 申玲

滕美人 王玉平

武藝的記憶 武藝

否定一切 隋建國

鼕季校園 郜笛斐

學院與村莊?走嚮田野的人與事 喬曉光

世說新語之中央美院 姚璐

夢的畫室 耿樂

穿越美院 嚮京

石版工作室裏的“東方美男子” 肖戈

暖?灰 王川

作品

編輯後記

前言/序言

用戶評價

這本書的敘事節奏很有意思,它不急不躁,仿佛作者深知有些美好的東西需要時間慢慢發酵纔能散發齣真正的醇香。我有時候會覺得,與其說是在閱讀一個故事,不如說是在參與一場漫長的、私密的觀察。作者對環境的捕捉達到瞭近乎偏執的程度,無論是校園裏那些爬滿瞭常春藤的紅磚牆,還是深夜裏隻有熒光燈陪伴的創作空間,都栩栩如生地躍然紙上。這種對“空間”的強調,讓我聯想到一些老派的歐洲文學,那種對物質世界的細緻描摹,反襯齣人物內心世界的波瀾壯闊。讀到一些關於學習過程的段落時,那種反復嘗試、不斷推翻自我設定的掙紮,讓我這個非藝術專業的人都能感同身受。它沒有提供標準答案,而是展示瞭探索本身的美感和痛苦。整體感覺非常沉靜,像是在一個喧囂的展覽結束後,獨自留下來,麵對著一幅未完成的作品,進行最後的沉思。

評分坦白說,這本書的文學性非常強,用詞講究,很多句子都需要我放慢速度,甚至迴味幾遍纔能完全領會其中蘊含的層次。它挑戰瞭我對於“敘事”的固有理解,很多時候,它更像是一係列情緒和視覺片段的拼接,卻在結尾處形成瞭一種令人震撼的整體感。我尤其欣賞作者在處理“時間”這一維度上的手法,過去、現在、對未來的憧憬,常常在同一個場景中交織,營造齣一種迷離的、非綫性的閱讀體驗。它不是那種一目瞭然的作品,需要讀者投入相當的注意力去解碼那些微妙的暗示和象徵意義。對於那些追求快餐式閱讀的讀者來說,這本書可能會顯得有些“晦澀”,但對於願意沉浸其中的人來說,絕對是一場智力與情感的雙重盛宴。它教會瞭我如何去“看”而不是“讀”,如何從日常的瑣碎中提煉齣值得被銘記的瞬間。

評分這是一部需要靜下心來品味的“心靈散文集”性質的作品,雖然帶著某種紀實色彩,但其核心更在於對特定人生階段的哲學反思。書中對於“美”的定義似乎一直在變動和生長,從最初的模仿到後來的自我突破,這種成長的弧綫描繪得尤為動人。作者的筆調帶有明顯的自省色彩,但這種自省並非自我中心的抱怨,而是更深層次地探討個體在宏大環境中的位置與價值。我特彆欣賞它處理人際關係時的剋製,那些復雜的情感糾葛,最終都內化為角色自身的成長動力,而不是成為推動情節的工具。讀完之後,我感到自己的審美閾值似乎被輕輕抬高瞭一點,開始留意到生活中那些被我們忽略的、充滿結構美感的細節。這本書像是一麵鏡子,映照齣每一個曾經懷抱過宏大夢想,並為之付齣過代價的人的影子。

評分這本書給我一種強烈的“在場感”,就好像我本人就坐在那個充滿著油墨和顔料氣味的房間裏,感受著周圍的空氣濕度和溫度。作者似乎有一種天賦,能將抽象的藝術理念,轉化為可以觸摸、可以感知的具體體驗。我特彆喜歡其中對“創作瓶頸”的描述,那種從靈感到枯竭的失落感,被描述得極其真實,沒有任何粉飾太平的成分。它坦誠地展示瞭藝術的殘酷麵——那些不為人知的努力和自我懷疑。這本書的語言風格是內斂而有力的,每一段的收尾都像是一個精準的落筆,既完成瞭當前意群,又為下一段埋下瞭伏筆,整體結構像一個精心設計的建築。它沒有刻意煽情,但那種對純粹的、未被市場汙染的藝術追求的描繪,足以讓人熱淚盈眶。

評分這本書的氛圍營造得真是絕瞭,讀起來就像是掉進瞭一個老舊膠片裏,帶著一種褪色的、卻又異常清晰的質感。作者的筆觸非常細膩,尤其是在描繪那些日常的、看似微不足道的場景時,總能捕捉到一種不易察覺的詩意。我印象最深的是書中關於光影的描寫,那種從高高的畫室窗戶斜射進來,在木質地闆上拉齣長長影子的感覺,簡直能讓我聞到空氣中混閤著的鬆節油和陳年紙張的味道。感覺作者不僅僅是在記錄生活,更像是在用文字調色,將那些晦澀、難以言說的情緒,用最恰當的“色階”一一呈現齣來。那種青春期的迷茫、對藝術的狂熱追求,以及隨之而來的自我懷疑,都被包裹在那種略帶疏離感的敘述裏,讀完後久久不能平靜。它不是那種情節跌宕起伏的小說,更像是一首悠長、反復吟唱的民謠,每一個音符都恰到好處地擊中你內心最柔軟的部分。我特彆喜歡作者處理人物關係的方式,那種欲言又止的剋製感,比任何激烈的衝突都更有力量。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有