![中国古代建筑学体系之复兴:莫宗江先生百年诞辰纪念/中国建筑文化遗产20 [The Reviving of Ancient Chinese Architecture-the 100th Anniversary of Mr.Mo Zongjian]](https://pic.windowsfront.com/12321048/5ab9af21Ne3a72a51.jpg)

具体描述

内容简介

《中国古代建筑学体系之复兴:莫宗江先生百年诞辰纪念/中国建筑文化遗产20》是中国建筑文化遗产系列丛书的第20辑,本系列丛书旨在向专业读者提供一个学习的平台。《中国古代建筑学体系之复兴:莫宗江先生百年诞辰纪念/中国建筑文化遗产20》核心内容包括《莫宗江先生百年诞辰纪念专刊编者按及莫宗江简历》《莫宗江先生百年诞辰纪念活动综述》《先生百年诞辰日,如烟往事追忆时——怀念恩师莫宗江先生》《草房聚落保护与传承的启示——以日本白川村荻町为例》《婺派建筑的提出与存在价值》《京张铁路考察纪略》等稿件,以莫宗江先生百年诞辰为契机,探讨了我国古代建筑学体系的形成、发展以及复兴之路。目录

20世纪建筑遗产保护需可持续的体制和机制携手全球伙伴闪烁文明之光——出席在希腊雅典召开的“中欧文明对话会”有感

20世纪事件建筑学问题研究与探索

著名建筑历史学家莫宗江先生100周年诞辰纪念专刊

“中国古代建筑史学会研究会暨莫宗江先生100周年诞辰纪念会”纪要

先生百年诞辰日,如烟往事追忆时——怀念恩师莫宗江先生

受教于莫宗江先生的点点滴滴

建筑学家莫宗江100周年诞辰纪念——兼论莫宗江古建筑艺术研究成就及其特色

错过——纪念建筑史学家莫宗江先生

莫宗江先生古建筑测绘图考(上)——为纪念莫宗江先生百年华诞而作

先贤已逝古城永记音容——“郑孝燮先生系列追思活动”举行

怀念文物保护专家——郑孝燮先生

……

《中国建筑文化遗产》总目(总第10辑-19辑)

用户评价

莫宗江先生,一个响亮的名字,在中国古建筑研究领域如同璀璨的星辰,其贡献与影响深远。当我得知有这样一本以他百年诞辰为契机,并冠以“中国古代建筑学体系之复兴”宏大主题的图书问世时,内心便涌动着一种期待。这不仅仅是对一位先贤的致敬,更是对一个承载着民族记忆与智慧的学术体系的重新审视与挖掘。古建筑,不仅仅是砖石木瓦的堆砌,更是历史的见证,文化的载体,以及东方哲学思想在空间上的具象表达。然而,随着时代的发展,现代化进程的加速,许多古建筑面临着被遗忘、被损坏甚至被消失的危机。而“复兴”二字,恰恰点燃了我对这本书的浓厚兴趣。它预示着这本书将不仅仅是简单地梳理莫宗江先生的学术成就,更可能是在此基础上,探讨如何将他所倡导的中国古代建筑学体系,在当代语境下焕发新生。我期待书中能够深入剖析莫宗江先生的核心学术观点,例如他对中国古代建筑“形神兼备”、“天人合一”等美学原则的解读,以及他对传统建筑技艺、材料、结构等方面的系统性研究。同时,我也希望能看到书中能够探讨,在面对全球化浪潮和技术飞速发展的今天,如何保持中国古建筑的独特性与民族精神,如何在现代建筑设计中融入传统精髓,如何在保护与利用之间找到平衡点。这本书的出现,无疑为我们提供了一个重新思考和学习中国古代建筑的绝佳契机,也为那些致力于传承和发扬中国古建筑文化的学者、建筑师、以及普通读者,提供了一个宝贵的精神食粮和学术资源。

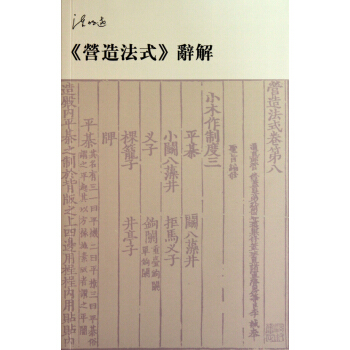

评分这本书的封面设计,即便在未翻阅其内页之前,就已散发出一种庄重而又不失古韵的独特气质。书名中的“体系之复兴”,更是直接触动了我内心深处对中国传统文化的归属感与自豪感。莫宗江先生,作为一个在建筑学领域有着深厚造诣的大家,他的名字本身就承载着知识与智慧的光辉。能够以他的百年诞辰为契机,推出这样一本纪念性的著作,本身就意义非凡。我个人对中国古代建筑一直有着浓厚的兴趣,从宏伟的宫殿庙宇,到精致的园林民居,它们无不展现着中华民族独特的审美情趣和精湛的建造技艺。然而,随着现代化的推进,许多传统建筑理念和技法似乎正在逐渐淡出人们的视野。这本书的出现,恰恰是为我们提供了一个重新认识和学习中国古代建筑学体系的窗口。我非常好奇书中会如何阐述莫宗江先生对于“体系”的理解,以及他如何将散落在历史长河中的建筑智慧,凝聚成一个系统性的学术框架。书中是否会深入探讨中国古代建筑在设计理念、材料运用、结构构造、空间布局等方面所体现出的独特哲学思想,例如“道法自然”、“阴阳五行”等概念是如何贯穿其中的?我更期待的是,这本书能够不仅仅停留在对过往的追溯,更能引申出“复兴”的可能路径,探讨如何在当代社会,将这些宝贵的古代建筑智慧重新激活,使其在现代建筑设计、城市规划、以及文化遗产保护中发挥新的作用。

评分这本书的标题,本身就蕴含着一种对历史的敬畏和对未来的期盼。“中国古代建筑学体系之复兴:莫宗江先生百年诞辰纪念”,这样的组合,瞬间吸引了我的目光,勾起了我对中国传统建筑浓厚的兴趣。莫宗江先生,这个名字本身就代表着一个时代的学术高度,他的百年诞辰纪念,注定是一场对中国古代建筑学深入挖掘与传承的盛会。我一直认为,古代建筑不仅仅是物理的存在,更是中华民族智慧、哲学和美学思想的结晶。然而,在现代化的进程中,我们似乎正在逐渐失去与之沟通的语言。因此,这本书的出现,对我而言,意义重大。我非常期待书中能够详细阐述莫宗江先生是如何构建他的学术体系的,他对于古代建筑的理解是否超越了单纯的技术层面,而触及到了更深层的文化和精神内涵?书中是否会详细介绍中国古代建筑在材料运用、结构原理、空间布局以及与自然环境的和谐统一等方面所展现出的独特性?更让我着迷的是“复兴”这个词。它暗示着一种积极的、创造性的过程。我希望书中能够探讨,在当今时代,我们如何才能有效地“复兴”中国古代建筑学体系?这是否意味着要重新学习和掌握失传的技艺,如何在现代建筑设计中融入传统元素,又如何在文化遗产保护中赋予它们新的生命?

评分“中国古代建筑学体系之复兴”——光是这个书名,便足以让我产生强烈的共鸣。在快速变化的现代社会,我们常常在追求效率和新意的过程中,不自觉地疏远了那些根植于我们民族血脉中的传统。而中国古代建筑,正是承载着我们民族审美、哲学思想和生活智慧的物质载体。莫宗江先生,作为这个领域的泰斗,他的学术成就无疑是中国古代建筑研究史上的一座丰碑。以他的百年诞辰为契机,出版这样一本纪念性著作,不仅是对他个人贡献的肯定,更是对整个中国古代建筑学体系的一次深刻回望与展望。我非常期待书中能够详细阐述莫宗江先生在古代建筑研究方面的具体方法论和学术思想,例如他对建筑遗址的解读、对历史文献的考证、以及他对建筑美学原则的深刻剖析。更重要的是,我希望这本书能够就“复兴”这一核心议题,提供切实可行的思考和方向。在当下,我们如何才能真正意义上地“复兴”中国古代建筑学体系?这是否意味着要重新挖掘和学习失传的建造技艺?是否意味着要在现代建筑设计中融入更多东方哲学和美学理念?是否意味着要用更科学、更可持续的方式去保护和传承现有的建筑遗产?我对书中对于这些问题的探讨充满了好奇,希望能从中获得启发,理解如何在现代文明的进程中,让古老的建筑智慧重新焕发生机。

评分这本书的题目,犹如一座桥梁,连接着悠久的历史与蓬勃的未来。 “中国古代建筑学体系之复兴”,这八个字本身就充满了力量,它指向一个宏大的命题,一个关于文化传承与创新发展的核心议题。莫宗江先生,这位在中国古代建筑研究领域有着卓越贡献的学者,他的百年诞辰纪念,更是为这本书增添了一层厚重的人文色彩。我一直对中国古代建筑怀有深深的敬意,它们不仅是物质的杰作,更是中华民族哲学思想、审美观念和生活方式的生动载体。然而,随着时代的变迁,许多关于古代建筑的宝贵知识和技艺正面临着失传的风险。因此,这本书的出现,对我来说,无疑是一次难得的学习机会,它预示着一场关于中国古代建筑学体系的系统性梳理和深度挖掘。我非常渴望了解书中将如何阐释莫宗江先生的学术思想,他是否能够将零散的古代建筑智慧,凝聚成一个清晰、完整的“体系”?书中是否会细致地剖析中国古代建筑在材料运用、结构构造、空间布局等方面的独特之处?更让我兴奋的是“复兴”一词,它意味着一种积极的、面向未来的行动。我希望书中能提供一些关于如何将古代建筑的精髓融入现代设计、如何在城市更新中保护历史风貌、以及如何在教育中传承这些知识的思考和建议。

评分初见这本书的书名,便被其蕴含的深厚学术底蕴和人文关怀所吸引。“中国古代建筑学体系之复兴”,这几个字不仅仅是一个标签,更像是一种宣言,它呼唤着我们重新审视并激活那些沉睡在历史深处的宝贵财富。莫宗江先生,一位在中国建筑学界举足轻重的人物,以他的百年诞辰为契机,来聚焦于“体系的复兴”,无疑赋予了这本书极高的学术价值和现实意义。我一直深信,中国古代建筑所蕴含的,远不止于精巧的工艺和宏伟的形制,它更是一种与自然对话、与哲学相融的生活智慧。然而,在日新月异的现代社会,这种智慧的传承似乎面临着前所未有的挑战。因此,我无比期待在这本书中,能够深入了解莫宗江先生是如何构建和发展他的学术体系的。书中是否会详细解读那些中国古代建筑独特的结构体系,例如斗拱的力学原理和装饰美感?是否会深入分析那些充满东方哲学意味的空间序列,例如庭院的层次感和移步换景的艺术?更令我翘首以盼的是“复兴”所带来的可能性。我希望这本书能够为我们提供一些具体的路径和方法,指引我们在现代设计、城市规划乃至乡村建设中,如何有效地借鉴和传承古代建筑的精髓,让这份宝贵的文化遗产在新的时代焕发勃勃生机。

评分光是书名“中国古代建筑学体系之复兴”便足以引起我的强烈关注。它不仅仅是一个简单的陈述,更像是一种召唤,一种对民族文化根基的重新审视和对未来发展的期许。莫宗江先生,作为中国古代建筑研究领域的泰斗,以他的百年诞辰作为契机来探讨“体系的复兴”,这本身就赋予了这本书非凡的学术意义和纪念价值。我一直坚信,中国古代建筑不仅仅是静态的物质遗存,更是中华民族独特哲学思想、审美情趣和生活智慧的载体。然而,在现代化的浪潮中,这些宝贵的文化遗产似乎正面临着被遗忘或被忽视的困境。因此,我迫切地希望在这本书中,能够找到对莫宗江先生学术思想的深入解读,他如何系统地梳理和阐释中国古代建筑的“体系”?书中是否会详细介绍那些精妙绝伦的结构设计,如斗拱的力学原理与美学形态?是否会深入剖析那些充满东方哲学意境的空间布局,如庭院的曲折有致与移步换景?更令我好奇的是“复兴”二字所蕴含的实践意义。我期待书中能为我们指明方向,如何在当今社会,通过现代设计、科技创新或教育传承,让中国古代建筑的智慧重新焕发生机,在现代生活中绽放出新的光彩。

评分当我第一眼看到这本书的名字时,内心便被一种莫名的激动所攫住。“中国古代建筑学体系之复兴”,这几个字不仅仅是一个书名,更像是一声号角,唤醒了我内心深处对民族文化根基的探寻欲望。莫宗江先生,这位在建筑学领域享誉盛名的学者,他的百年诞辰更增添了这本书的纪念意义。古代建筑,对于一个民族而言,绝不仅仅是冰冷的砖石结构,它承载着历史的记忆,凝聚着先人的智慧,更是民族精神的象征。然而,在现代化的浪潮中,我们常常感到一些传统文化元素正在逐渐被稀释,甚至被遗忘。因此,这本书的出现,对于我来说,无疑是一次珍贵的学习机会,它预示着将有一场关于中国古代建筑学体系的深度挖掘与探讨。我无比渴望了解莫宗江先生是如何构建他的学术体系的,他对于古代建筑的理解是否超越了单纯的技艺层面,而触及到了更深层的哲学和文化内涵?书中是否会详细分析中国古代建筑的构成要素,比如那些精妙绝伦的斗拱结构,那些充满意境的空间布局,以及那些与自然和谐共生的设计理念?更让我好奇的是,“复兴”二字究竟该如何解读?是在现代建筑中注入传统基因,还是在保护修复过程中注入新的生命力?这本书是否会提供一些具体的案例和方法,让我们能够更好地理解和实践这种“复兴”?

评分这本书的题目本身就散发着一种历史的厚重感和对未来的期许。莫宗江先生,一位在中国古建筑研究领域功勋卓著的人物,以他的百年诞辰为契机,来探讨“中国古代建筑学体系之复兴”,这本身就具有非凡的意义。我一直认为,古代建筑不仅仅是静态的物质遗存,更是流淌在我们民族血液中的文化基因。然而,在飞速发展的现代社会,我们似乎越来越容易忽视这些宝贵的遗产。因此,这本书的出现,无疑为我提供了一个重新审视和学习中国古代建筑的绝佳机会。我非常期待书中能够深入解析莫宗江先生的学术思想,他对于中国古代建筑的独特见解,以及他如何将零散的知识点构建成一个完整的“体系”。书中是否会详细介绍中国古代建筑在材料选择、结构力学、空间组织、以及与自然环境融合等方面的精妙之处?更吸引我的是“复兴”这个词,它意味着一种积极的、面向未来的姿态。我希望书中能够探讨,在当代社会,我们如何才能真正实现中国古代建筑学体系的“复兴”?这是否意味着要在现代建筑设计中融入传统元素,如何在城市发展中保留历史风貌,又如何在教育和研究中传承和发扬这些宝贵的知识?这本书无疑为我打开了一扇通往古代智慧与未来可能性的窗户。

评分“中国古代建筑学体系之复兴”——这个书名就像一股清流,瞬间吸引了我的全部注意力。在当下这个追求新颖和变革的时代,能有一本书以如此宏大的视角,回归到民族建筑的根基,并赋予其“复兴”的使命,实属难得。莫宗江先生,作为中国古建筑领域的巨匠,他的百年诞辰被视为这样一个主题的载体,本身就蕴含着深刻的纪念意义和学术价值。我深信,中国古代建筑之所以能够流传千古,绝非偶然,它背后一定蕴含着一套独特而完整的体系,涵盖了技术、美学、哲学乃至生活方式。我迫切地想知道,这本书将如何系统地梳理和阐释莫宗江先生所构建或所倡导的这一“体系”。书中是否会深入剖析中国古代建筑的结构精髓,例如那些巧夺天工的榫卯连接,那些化繁为简的屋顶造型,以及那些与自然融为一体的庭院设计?更令我兴奋的是“复兴”二字所带来的想象空间。我期待书中能够探讨,在现代科技和设计理念日益发达的今天,我们应该如何重新认识和利用这些古代建筑的智慧?是将其作为一种灵感来源,融入现代建筑创作?还是通过科学的保护和修复,让它们重现往日的光彩?这本书,仿佛是我探索民族文化根脉,理解中国式审美的一次宝贵契机。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有