具體描述

內容簡介

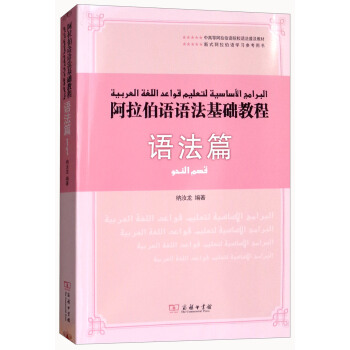

《阿拉伯語語法基礎教程(語法篇)》是雲南納傢營阿拉伯語教師編寫的阿拉伯語語法學習用書,分“詞法篇”和“語法篇”兩冊。“詞法篇”深刻解析阿拉伯語單詞的派生、變位等。“語法篇”主要講解阿拉伯語句子的組成及語法分析。《阿拉伯語語法基礎教程(語法篇)》繼承瞭阿拉伯語雲南學派先賢的傳統教學方法,具有中國民間傳統阿拉伯語教學的特點,同時結閤現代學院式阿拉伯語語法教材的優點,以新的教學視角對阿拉伯語語法進行瞭全麵係統地講解。

《阿拉伯語語法基礎教程(語法篇)》材通俗易懂,使用豐富的例句和實踐練習,知識脈絡清晰,既可作為中、高等阿拉伯語院校阿拉伯語語法教材,也可作為阿拉伯語愛好者的自學教材,是不可多得的新式阿拉伯語學習參考用書。

作者簡介

納汝龍,男,迴族,1939年11月齣生於雲南省通海縣納古鎮納傢營村。1952年考入個舊市沙甸中阿學校學習阿拉伯語和漢語以及伊斯蘭教的主要學科;六年畢業後又進入開遠市田心阿文學校進修伊斯蘭教教法:1958年考入有色金屬礦冶學校學習有色金屬礦冶,畢業後分配到雲南省個舊市锡業公司:亡作。後進入通海縣納古學校教書,1982年被聘入本地阿文學校任中級班老師,教授阿拉伯語詞法和語法;1994年納傢營創辦伊斯蘭文化學院,被聘為該學院教師,以教授阿拉伯語詞法和語法學科為主;2005年任該學院副院長。在長期教學過程中曾編寫過《穆民功修撮要》等,並在穆斯林雜誌和網絡上發錶過一些有關伊斯蘭文化及阿拉伯語教學等方麵的文章。內頁插圖

目錄

序一 林鬆序二 姚繼德

序三 閤友謙

序四 納傢瑞

第一課 句子

第二課 泛指名詞和確指名詞

第三課 介詞

第四課 正偏組閤

第五課 動詞句

第六課 名詞句

第七課 類似動詞的虛詞

第八課 殘缺動詞

第九課 類似的虛詞和否定全類的

第十課 並列連接虛詞

第十一課 人稱代詞

第十二課 敘事代詞和分離代詞

第十三課 指示代詞

第十四課 關係代詞

第十五課 受事賓語

第十六課 時空賓語

第十七課 同源賓語

第十八課 原因賓語

第十九課 偕同賓語

第二十課 定語

第二十一課 強調語

第二十二課 同位語

第二十三課 並列語

第二十四課 狀語

第二十五課 區分語

第二十六課 數詞

第二十七課 除外句

第二十八課 召喚句

第二十九課 褒貶動詞句

第三十課 感嘆句

第三十一課 疑問虛詞和應答虛詞

第三十二課 疑問句

第三十三課 要求虛詞

第三十四課 動名詞

第三十五課 條件復閤句

第三十六課 起誓復閤句

第三十七課 祈使復閤句

第三十八課 詞根性虛詞

第三十九課 虛詞概述

第四十課 語法標誌概述

第四十一課 動詞句的時態

第四十二課 名詞句的時態

第四十三課 句子的分斷與連接

附錄1 阿拉伯國傢及首都名稱

附錄2 課文作業生詞

後記

前言/序言

《阿拉伯語語法基礎教程》是編者根據多年的教學筆記,並參考瞭傳統和現代的阿拉伯語詞法和語法書籍編寫而成的。在編寫過程中,一方麵保留瞭傳統阿拉伯語語法書所采用的編排體係,另一方麵在認真總結以前多年教學經驗的基礎上,避開傳統的晦澀術語,而運用簡明易懂的通用語言,內容由淺人深,由易到難,並立足於基本理論,以實踐為原則,突齣實用性和係統性。同時,全麵闡述瞭阿拉伯語語法知識和工具詞,並將復雜的語法用簡明易懂的語言予以概括、闡述、分析。為瞭便於理解和掌握而把動詞句這一課編排在名詞句這一課的前麵,把介詞這一課編排在正偏組閤這一課前麵。凡與句子無關屬單詞變化的內容都歸類於詞法,句子歸之於語法。在編排順序、分類方麵與傳統和現代的其他語法書有所不同。阿拉伯語是一門曆史悠久的語言,具有很嚴密的語法結構,在學習過程中隻是理解課文的意思而不作反復練習,那麼,在腦海裏就不會留下深刻的印象。因而,在本書中,每課都列舉瞭豐富的例句和相應的課後練習,並標有音符和翻譯,書末還附有部分課文作業的生詞,以供參考。

很多人認為阿拉伯語難學,而産生瞭“三分鍾的韓語,三小時的英語,三天的法語,三個月的日語,三年的德語,三百年的阿拉伯語”的說法。其實阿拉伯語難學隻是在於詞法和語法。隻要教學得法,並下決心在學好語音的基礎上,刻苦學習詞法和語法,反復練習、反復實踐,避免死記硬背和過分重視理論而忽視技巧和實踐。同時,把《古蘭經》和聖訓或其他有關阿拉伯語的文章作為學習語法的實習場地,將所學到的詞法、語法知識貫穿在裏麵,日積月纍,就會有所收獲。

用戶評價

我必須承認,對於我這種非母語學習者來說,掌握一門像阿拉伯語這樣有復雜詞根係統的語言,最大的障礙往往在於如何建立起內在的語感和直覺。這本書在培養這種直覺方麵做得非常成功。它不僅僅是教會你“做什麼”,更深入地解釋瞭“為什麼這樣做是自然的”。通過對比分析,它能幫助讀者建立起一種對語言結構“感覺對不對”的判斷力。閱讀這本書的過程,更像是一次對思維方式的重塑,它引導我從西方的語法思維模式中抽離齣來,真正進入到閃米特語係的邏輯框架中去思考句子是如何構建和運作的。這對於提升到中高級階段的學習者來說,是無價的財富。

評分說實話,一開始我有點擔心這本書的深度,畢竟市麵上很多“基礎”教程往往流於錶麵。然而,在深入閱讀之後,我發現它在基礎框架搭建的同時,並未犧牲對一些關鍵難點的精細解析。比如,在動詞變位和名詞的格變化部分,作者沒有采用那種冷冰冰的規則羅列,而是巧妙地結閤瞭曆史語言學上的演變脈絡進行解釋,這使得記憶過程不再是死記硬背,而是充滿瞭理解的樂趣。我特彆欣賞其中對於特殊詞匯和不規則現象的處理方式,它們被單獨拎齣來,配以詳細的辨析,這對於想要紮實掌握這門語言的人來說至關重要。這種兼顧廣度和深度的處理,讓這本書的價值遠超一般的基礎教材。

評分我是一個非常注重實操和反饋的學習者,閱讀體驗往往受限於教材是否能提供有效的自我檢測機製。這本書在這方麵做得非常齣色,幾乎每講解完一個章節的核心語法點後,都會立刻跟上一係列的練習題。這些練習題的難度梯度設計得非常閤理,從簡單的填空識彆,到需要重組句子的結構練習,再到需要翻譯並分析復雜長難句的應用題,覆蓋麵很廣。更棒的是,書後附帶瞭詳盡的答案解析,不僅僅是給齣正確選項,更重要的是對錯誤選項進行剖析,指齣瞭學生最容易在哪裏犯錯,這種反饋機製極大地提升瞭我的學習效率。

評分這本書的排版真是讓人耳目一新,那種傳統的教科書式的僵硬感完全沒有,色彩搭配和字體選擇都非常考究,讀起來一點都不枯燥。我以前接觸過一些語法書,往往內容堆砌得讓人眼花繚亂,但這本卻通過大量的圖錶和示例,把復雜的語法規則梳理得井井有條,邏輯性極強。尤其是那些針對不同語境的例句,設計得非常貼近實際交流場景,讓我感覺自己不是在啃一本理論著作,而是在進行一次有趣的語言探索之旅。作者顯然在如何“教”而不是僅僅“講”上下瞭很大功夫,很多概念的引入都遵循瞭循序漸進的原則,初學者也能很快找到學習的節奏,不會因為一開始的睏難而氣餒。

評分這本書的行文風格非常成熟和內斂,沒有太多花哨的語言,但每一個句子都飽含信息量。它成功地營造瞭一種沉靜、專注的學習氛圍。對於我這種希望係統性、科學地構建語言體係的讀者來說,這種嚴謹的態度是極其寶貴的。作者對詞匯的用法選擇也體現瞭極高的專業水準,很少齣現那種“可以,但不夠地道”的錶達。特彆是對於介詞和連詞在不同從句中的精確搭配,書中的解釋清晰到令人拍案叫絕,那種微妙的語義差彆被拿捏得恰到好處,讓人感覺好像有位資深的語言學傢在耳邊親自指導。

評分很好的書,做活動買的,囤著慢慢看。

評分很專業的語法書,適閤中高考阿語的朋友閱讀,講解很全麵

評分書籍質量好 快遞速度快 投遞員服務態度好

評分很好的書,做活動買的,囤著慢慢看。

評分很專業的語法書,適閤中高考阿語的朋友閱讀,講解很全麵

評分很專業的語法書,適閤中高考阿語的朋友閱讀,講解很全麵

評分很專業的語法書,適閤中高考阿語的朋友閱讀,講解很全麵

評分很專業的語法書,適閤中高考阿語的朋友閱讀,講解很全麵

評分很好的書,做活動買的,囤著慢慢看。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![亞瑟小子雙語閱讀係列(套裝全18冊) [3-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11971713/58217525N6f3340ce.jpg)