具体描述

内容简介

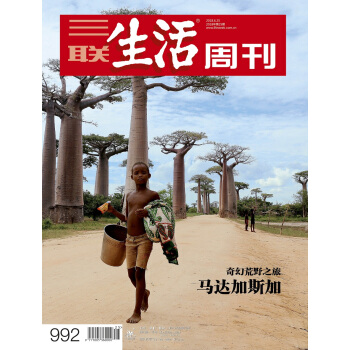

马达加斯加是一座与世隔绝了近亿年的孤岛,岛上的动植物独立地进化,形成了全世界Z独特的生态系统;马达加斯加人也被这个世界遗忘了很多年,独自构建了一个只属于自己的小世界。如今这两个世界都被入侵了,这个岛因此而发生了天翻地覆的变化。内页插图

目录

封面故事奇幻荒野之旅

马达加斯加

38 寻找失落的世界

76 生死关头的狐猴家族

80 独特而脆弱:马达加斯加鸟类

84 “马达加斯加”系列电影:都市生活的反讽

社会

90 热点:26年:两个母亲和被抱走的孩子

104 专访:C越“日本中心”史观

110 新消费:小龙虾,“宵夜之王”的诞生

114 前沿:不存在判断文明优劣的标准

经济

88 市场分析:资本市场双向开放再试水

120 商业:“全球Z严”的数据保护

文化

134 文化:好的悬疑小说必须教我一些关于真实世界的事

136 文化:蒋勋:讲给“大家”听的人

140 收藏:考古大家宿白:从白沙宋墓到莫高窟

专栏

18 邢海洋:天上掉下“战略配售”

146 卜键:越境与盗猎

148 张斌:俄罗斯足球之困

149 宋晓军:伊朗要再造一次“核导迷宫”?

150 朱德庸:大家都有病

环球要刊速览

读者来信

天下

理财与消费

好消息·坏消息

声音

生活圆桌

好东西

个人问题

精彩书摘

《寻找失落的世界马达加斯加考察笔记》

我乘坐一艘独木舟登上了狐猴岛,导游领着我走进一片稀疏的森林,拿出一根香蕉不停地摇晃,很快就从林子里窜出来一只体型巨大的狐猴,身高大致在50厘米左右,尾巴和身体几乎一样长。这只狐猴长得非常漂亮,它的脸是黑色的,眼睛非常大,头顶上有一圈白色的绒毛,很像一顶王冠,因此得名冕狐猴(Diademed Sifaka)。它的身体是灰色的,修长的四肢却是黄色的,非常醒目,尤其是两条后腿异常强壮,一看就是个跳跃高手。

《生死关头的狐猴家族》

节尾狐猴分布于马达加斯加岛的南部和西南部,生活在灌丛、林地、丘陵等地带,甚至环境非常恶劣的干旱环境。在马岛,节尾狐猴已经算是分布面积Z大、适应性Z强的一种狐猴了,然而我们在野外却很难见到它们。2017年,科学家统计节尾狐猴野外的数量约2000只,虽然数量上比大熊猫可能稍多一点儿,但其境况远远不如大熊猫,其灭绝的风险远高于大熊猫,故被国际自然保护联盟(IUCN)《受胁物种红色名录》评估为濒危级(EN);要知道,大熊猫才是易危级(VU)——比濒危级再低一级。

《独特而脆弱:马达加斯加鸟类》

人类约在距今2000年前进入马达加斯加岛,这里独特而精彩的鸟类世界从此随着人口的增长而日益受到威胁。至少曾有5种象鸟生活在这里,其中大象鸟(Aepyornis Maximus)身高达3米,体重近500千克,是已知Z重的鸟类,它的卵比已知Z大的恐龙蛋还要大。但所有的象鸟估计在距今约1000年左右灭绝,与它们一同消失的还有倭河马和体型接近大猩猩的巨大狐猴,人类活动造成的影响难辞其咎。然而悲剧并不只发生在久远的过去,2010年马岛特有的德氏小……(Tachybaptus Rufolavatus)宣告灭绝。

《“马达加斯加”系列电影:都市生活的反讽》

除了纽约部分的戏份,《马达加斯加》的大部分场景都在丛林中发生,而丛林和岛上独特的物种也是电影的一大卖点。在丛林的设计上,电影参照了马达加斯加真实的地理环境,并借鉴了法国画家亨利·卢梭(Henri Rousseau)的作品,这位印象派画家曾创作了大量以热带丛林风光为主题的作品,画风浪漫中又有些笨拙的质感,正符合整部动画片的复古调性。

……

用户评价

我一直对那种能够引发我深入思考的内容情有独钟,而这期三联生活周刊,绝对满足了我的需求。它的一些报道,就像是打开了新世界的大门,让我得以窥见那些隐藏在日常之下的复杂运作。比如说,关于某个新兴产业的深入剖析,它不仅仅介绍了技术和产品,更是探讨了这项技术可能带来的伦理困境和社会影响,这种前瞻性和批判性,是我非常看重的。同时,杂志在选题的广度和深度上都做到了很好的平衡,既有与时代脉搏紧密相连的热点话题,也有一些相对冷门但极具研究价值的领域。它没有刻意去迎合读者的口味,而是坚持自己的内容标准,这种“独立”的气质,让我十分欣赏。

评分不得不说,这期三联生活周刊的专题策划,简直击中了我的“痛点”。它触及的议题,不是那种昙花一现的热点,而是具有长期性、根本性的社会变迁。我印象最深刻的是其中一篇关于某个行业发展的分析,作者不仅仅罗列了数据和政策,更是深入挖掘了背后的逻辑和潜在的动力,甚至还对未来趋势做出了非常具有洞察力的预测。这种深度和广度,是很多快餐式的信息源无法比拟的。而且,它并没有把读者当成被动的接受者,而是巧妙地引导你去思考,去质疑,甚至去挑战既有的认知。我看完之后,脑子里像是被打开了一扇窗,对很多事情的看法都发生了微妙的改变。编辑们对内容的把控力可见一斑,每一个字、每一个标点都经过仔细推敲,力求精准传达。这种高质量的内容输出,让我觉得花时间阅读它,绝对是值得的。

评分这一期三联生活周刊,给我最大的感受是“温度”。虽然它以深度报道著称,但这次的很多选题,都非常贴近普通人的生活,触及了我们日常中的喜怒哀乐、悲欢离合。我特别被其中一个关于“失落的技艺”的报道所打动,作者用细腻的笔触,描绘了一群坚守传统手艺的老匠人,他们的执着、他们的无奈,以及他们身上散发出的那种朴素而动人的光辉。读着读着,我仿佛能闻到空气中弥漫着的淡淡的汗水味和工具的摩擦声,那种久违的、温暖的情感涌上心头。杂志并没有回避现实的残酷,但它总能在那些艰难的叙述中,捕捉到人性的闪光点,给读者以力量和希望。它让我意识到,即使在快速变化的时代,那些手工的、有温度的东西,依然有着不可替代的价值。

评分我一直认为,一本优秀的杂志,应该有自己的“体温”和“气质”。而这期三联生活周刊,恰恰展现了它独有的那种沉静、内敛而又极具穿透力的气质。它的选题,往往不是那些喧嚣一时的娱乐八卦,而是那些需要静下心来,才能品出味道的社会议题。我尤其欣赏它在处理一些敏感话题时的审慎和克制,不激进,不偏激,而是用事实说话,用逻辑支撑。其中一篇关于某个社会现象的探讨,让我看到了问题的复杂性,也认识到了解决问题的艰巨性。它不是给出一个简单的答案,而是提供了一个思考的框架,让读者自己去构建理解。这种“智识”的分享,正是三联生活周刊的魅力所在。它让我感觉,阅读的过程,也是一种自我学习和成长的过程。

评分这本三联生活周刊,简直就是一本“社会生活的百科全书”。它触及的议题包罗万象,从文化艺术到社会变迁,从科技发展到人文关怀,几乎无所不包。我尤其被其中一篇关于“集体记忆的重塑”的文章所吸引,作者用历史学家的严谨和文学家的笔触,探讨了我们是如何构建和传承记忆的,以及在信息爆炸的时代,这种记忆的脆弱性。它让我意识到,我们所处的现实,并非孤立存在,而是深深植根于历史的长河之中。杂志的编辑团队,显然对社会有着深刻的洞察力和敏锐的触角,总能发现那些值得关注的、具有启发性的议题。它不仅提供了信息,更重要的是,它提供了理解世界的一种视角。

评分我一直认为,一本好杂志,应该像一位老朋友,在你需要的时候,给你智慧、给你启迪。这期三联生活周刊,就给了我这样的感觉。它的一些报道,像是为我揭示了生活中那些不为人知的“潜规则”和“运行机制”。我印象深刻的是关于“城市规划与社区文化”的分析,它不仅仅是讨论了建筑和空间,更是深入到社区居民的生活方式、社交模式,以及文化认同的变迁。这种对微观层面的关注,让我看到了宏大议题下,个体生活的真实写照。杂志的编辑和作者们,显然怀揣着一种对社会的责任感,用他们的笔触,去记录、去反思,去推动思考。它让我觉得,即使在信息泛滥的时代,依然有这样一份冷静、深刻的阅读选择。

评分这期三联生活周刊,简直就是一次“思想的漫步”。它没有预设结论,而是邀请你一同探索。我尤其喜欢其中关于“技术伦理的边界”的探讨,它没有简单地赞美科技的进步,而是提出了很多尖锐的问题,比如人工智能是否会带来失业潮,基因编辑技术是否会加剧社会不公等等。这些问题,都不是凭空想象,而是基于现实的观察和严谨的推演。杂志在内容呈现上,也极具特色,有时是长篇的深度调查,有时是简练的评论,有时是思想家的访谈,但所有的内容都指向同一个目标:激发读者的思考。它让我觉得,阅读,不应该只是被动地接受,而是一种主动的参与,一种与作者、与世界对话的过程。

评分这期三联生活周刊,像是一场精心策划的“思想盛宴”。它没有流于表面,而是深入肌理,触及了那些我们可能从未留意,却又影响深远的社会现象。我特别喜欢它对“变迁中的城市”的解读,不仅仅是关注经济数字的变化,更是挖掘了这些变化背后的人口流动、文化融合,以及个体命运的轨迹。那些采访对象,来自不同的背景,有着各自的故事,他们的经历交织在一起,勾勒出一幅生动而真实的时代图景。杂志在叙事方式上也颇有匠心,有时是娓娓道来的故事,有时是旁征博引的分析,还有时是锐利的评论,但所有的元素都能有机地融合在一起,形成一种独特的阅读体验。它让我感受到了,在宏大的叙事之下,每一个个体生命都闪耀着独特的光芒。

评分这次的三联生活周刊,简直是一次精神上的洗礼。从封面故事的选题开始,就透着一股子深刻和犀利。它没有回避那些社会普遍关注却又难以触及的角落,而是用一种非常冷静、理性的笔触,一点一点地剥开现象的层层迷雾,直抵问题的核心。我尤其喜欢它在叙事上的克制,没有过多煽情的渲染,而是通过扎实的采访、丰富的史料和多角度的观察,让读者自己去感受、去思考。那些人物故事,不是简单地堆砌悲欢离合,而是展现了他们在特定时代背景下的挣扎、选择与坚守,读来让人心生敬意。同时,杂志在视觉呈现上也一如既往地保持了高水准,那些精美的图片和恰到好处的排版,让阅读过程本身也变成了一种享受。它不仅仅是在报道新闻,更是在传递一种知识、一种态度,一种对生活更深层次的理解。每次翻开三联,都感觉自己与这个世界的关系变得更清晰了一些。

评分坦白说,这期三联生活周刊,让我对“信息”这个概念有了新的认识。它不再是简单的资讯堆砌,而是经过精挑细选、深入打磨的“内容”。我特别欣赏其中一篇关于“个体与群体边界”的讨论,它不仅仅从社会学角度去分析,更是结合了心理学和哲学,呈现了一个多维度的思考。读完之后,我感觉自己对“我”是谁,在群体中扮演怎样的角色,有了更清晰的认识。杂志在追求深度和专业性的同时,也没有忽略语言的魅力,那些生动的描写、精妙的比喻,让沉重的议题变得容易理解,同时也充满了阅读的乐趣。它让我觉得,阅读,不仅是获取知识,更是一种心灵的交流和思想的碰撞。

评分一直看

评分好杂志,要坚持,

评分一直看

评分质量还是一如既往的

评分一直看

评分该本三联生活周刊调换过一次,效率挺高的。三联生活周刊总体感觉还可以,遇到自己的喜欢的主题就会收一些

评分此用户未填写评价内容

评分该本三联生活周刊调换过一次,效率挺高的。三联生活周刊总体感觉还可以,遇到自己的喜欢的主题就会收一些

评分质量还是一如既往的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有