具体描述

编辑推荐

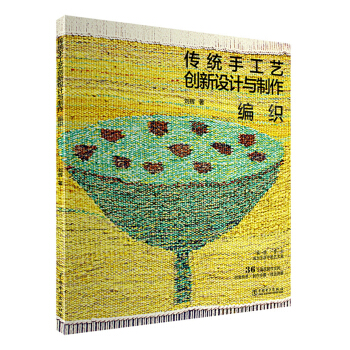

走进传统手工艺,成为生活中的艺术家36个编织壁毯制作实例,

创意构思+制作步骤+技法讲解

书中手工艺作品,

以自然为灵感,

将新材料、新手法与传统技艺融合。

看似稚拙质朴,

却有着工业化生产普遍缺失的纯真与梦幻,

有着对生活的热情与热爱。

在非遗保护与传承越发重视的当下,

手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中走进大众,

在复兴文化传统和工匠精神的导向下,

学校课堂、社区居民、时尚创客……

更多的手艺人投入手工艺非遗的创新活动。

中华女子学院(中国首座开设“室内陈设专业”的高校)的教授与学生们,

一编一绕、一前一后、一穿一引,

活生生的造型跃于手中,

并将过程记录总结成书。

书中从基本技法到详细案例,

步步讲解,从易到难,

触摸记忆深入一份曾经的质朴与纯真,

在“手作”中感受传统文化带来的那份对心灵的润泽。

该套书2008年首版《家居装饰DIY系列》深得读者喜爱,

并成为新疆、贵州等省传统手工艺实践推广的参考用书,

在断货多年后,重新打造,更换案例,

以更多当代视角看传统,

以温度与体验走进年轻人。

手工艺的传承与传播,

无非是在润物细无声中,

因为更多人的心生喜爱,

为它停留,凝视它质朴的美,

拿起工具,为它绘上自己的一笔。

内容简介

《传统手工艺创新设计与制作》系列以中国传统手工艺为题材,在案例制作的讲解中,将富有创意的 设计构思与传统手工艺技法结合,使传统手工艺呈现以新的活力与时代感。其中《编织》一书中,从编织 工具到如何用线,从平织、裁绒等编织技巧到后期加工,在大量实例中讲解传统编织工艺的设计与制作。 书中共36个编织工艺装饰画与挂毯等实例,做法步骤清晰,实用与可操作性强,适合作为高等院校相关课 程用书,也可给民间传统手工艺从业者带来创意灵感,同时适合广大“手作”爱好者自学使用。目录

目 录前言

01 编织工具 006

经线材料 006

纬线材料 006

02 上经线 009

03 上水平线 010

04 分经 010

05 锁边 011

06 平织 012

07 织底边 013

《墙》 013

《绽放》 015

08 如何用线 016

09 平织技巧——双色垂直相接 018

10 平织技巧——双色曲折相接 019

《静夜思》 020

11 平织技巧——双色随意相接 020

《旎·晓》 021

《交知》 021

12 平织技巧——高高低低 022

《墨迹》 023

《印象·日出》 024

《桌上的围巾》 026

人字纹 028

栽绒 030

栽绒和平织的结合使用 032

《绽放》 032

《餐具》 032

《秩序》 034

横织竖挂 035

《冬夜》 035

《萌》 037

《假想谜题》 038

《寻觅》 040

编织后的收尾 042

《贝贝》 044

《几何》 046

《芙蓉》 048

《泡沫风灯》 050

《大理》 052

《趣儿》 054

《错》 055

《绿的N次方》 056

《跃》 058

《音》 060

关于后期加工 062

《黄落》 062

《烟火》 064

《一弛一张》 065

《色》 067

《梅》 069

《花蕊》 071

《祥》 072

《月亮上的花园》 074

《空间》 076

《盛夏的午后》 078

《序》 080

佳作欣赏 082

前言/序言

传统手工艺是我国非物质文化遗产的一个重要内容,随着非遗保护与传承工作的深入开展,传承人将手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中带到大众面前,许多濒临失传的手工技艺又开始为人们所熟知,并得到了新的发展。近年来,在 复兴传统文化和工匠精神的导向之下,学校课堂、社区居民、时尚创客、乡村手艺人都纷纷投入到手工艺非遗的创新活动 中,为我国的传统手工艺可持续发展带来了新的气象。

如果你热爱艺术,但又未曾接受过系统的科班训练,不妨试试编织艺术。这是一种“ 无门槛”却又充满

无限可能与广阔空间的艺术,一种既传统又现代的艺术,一种可学术化更可生活化的艺术。你只需要拥 有一颗热爱生活的心,一双善于发现的眼睛,一双愿意去尝试的手。用本书所介绍的方法,选择身边熟 悉而亲切的材料,就可以用自己的方式组合、解构、创作出一件属于你个人的编织作品。这并不是言过 其实,在本书的范例中就有部分作品源于作者的第一次编织尝试。编织的工艺并不是纯专业性的,而是 人们非常熟悉的,容易学习和掌握的。对材料的感受与选择,情感的投入,浓厚的兴趣,都可经过工艺 的制作,让普通的材料、偶然的灵感变成一种凝固了情感和思考的不普通的创作。 编织艺术的产生可以追溯到久远的古代,其确切时间已无从考证,一种说法是起源于公元前7世纪的古埃 及、中国或希腊。在西方,编织壁毯最早出现于中世纪,兴盛于14世纪后半期。编织壁毯成为当时表现 生活的主要装饰形式,在城堡里点缀冰冷的墙壁。它也是一种辉煌的、记叙性的,有时也是历史性的装 饰形式。编织壁毯携带十分便利,常常被主人从一个城堡带到另一个城堡。它在教堂中被用来阐明基督 的历史和福祉;在街头、建筑物、戏院包厢、游行和官方机构中出现,成为当时城市装饰品和流行宴会 中不可或缺的一部分。编织艺术虽经世久远,但因其展现了不同的审美潮流、造型艺术和各种技法,依 旧吸引了当今世界各地的艺术家和热爱艺术的普通大众。它装扮了人们的生活,柔和了现代建筑钢筋混 凝土的冷漠感,给人的内心以抚慰,从而被建筑师和大众所喜爱。

由于编织所需的工具简单,材料随处可取,技法也简单易学,因此编织艺术可以给更多人提供自由表达的空 间,是一种“ 人人都能拥有,人人都能从中获得”的文化体验,是一种生活的艺术、自然的艺术。这本书提供 了一种表达审美与情趣的方式,献给喜欢艺术、喜欢手工、喜欢生活的人。

用户评价

这本书最大的价值,在于它能够成功地连接“传统”与“现代”,并将二者有机地融合在一起。在“创新设计”的章节里,作者并没有一股脑地将所有新潮的设计理念一股脑地灌输给读者,而是循序渐进地引导我们去理解“什么是创新”。它从分析传统编织在不同文化语境下的意义入手,探讨了其历史演变和地域特色,然后在此基础上,鼓励读者去思考如何“借用”和“转化”。我特别欣赏作者对于“材料革新”的探讨。除了传统的天然纤维,书中还介绍了如何将现代工业材料,比如尼龙绳、金属丝、甚至塑料管等,融入到编织设计中,并给出了令人惊艳的示例。比如,用彩色尼龙绳编织出充满活力的现代感地毯,或者用金属丝编织出具有工业风的灯具。这些大胆的尝试,彻底颠覆了我对传统编织的刻板印象。它让我意识到,创新并非是对传统的否定,而是对传统的“再创造”,是在尊重和理解传统的基础上,注入新的思想、新的技术、新的审美,从而赋予它新的生命力。这本书为我打开了一扇通往现代编织设计的大门,让我看到了传统工艺在当今社会依然可以焕发新的光彩。

评分对于我这样一个完全的编织新手来说,这本书的“循序渐进”的设计思路,简直是为我量身定做的。它从最最基础的概念讲起,比如如何区分不同类型的纤维,如何选择合适的工具,如何正确地握持和操作,每一个步骤都讲解得非常清晰,并且配有大量的示意图,让我即使没有任何基础,也能轻松上手。我尤其喜欢书中关于“基本编织单元”的讲解。作者并没有直接跳到复杂的图案,而是先教会我如何掌握最基本的几种编织方法,比如平纹、斜纹、以及一些简单的绞花。并且,作者会反复强调这些基本单元在整个编织过程中的重要性,以及它们如何相互组合,最终形成复杂的纹样。我觉得这种“打牢基础”的方法,非常重要。它让我能够理解每一个作品的“构成逻辑”,而不是简单地模仿。而且,书中还提供了一些针对新手设计的“入门级”练习项目,每一个项目都难度适中,能够让我逐步建立信心,并巩固所学的技巧。在我看来,这本书最宝贵的地方就在于,它不仅教会我“做什么”,更教会我“怎么去学”,让我能够真正掌握编织这门手艺,并在此基础上进行自己的创作。

评分我非常喜欢这本书中对于“美学理念”的阐述。它不仅仅是一本技术性的教程,更是一本关于艺术与设计的启蒙读物。作者在讲解编织技法的同时,会穿插很多关于色彩搭配、构图平衡、以及空间运用等方面的专业知识。例如,在介绍一种经典的菱形纹样时,作者会详细分析这种纹样的视觉冲击力,以及如何在编织中通过色彩的深浅、粗细的对比来强化这种效果。它会引导读者去思考,为什么某些编织作品看起来会“高级”而另一些则显得“平庸”。作者还引用了一些现代艺术大师的作品,来佐证编织设计中的一些基本美学原则。我印象深刻的是,书中关于“负空间”的运用。作者解释了在编织中,留白的重要性,以及如何通过巧妙的镂空设计,来营造出轻盈、通透的视觉效果。这些关于美学的思考,让我不仅仅在技术层面有所提升,更在艺术审美层面有了更深的理解。这本书让我明白,真正的编织设计,是将精湛的技艺与卓越的审美完美结合的艺术创造,它需要我们用心去感受,去体会,去表达。

评分翻开这本书,我首先被其精美的排版和高质量的图片所吸引。每一张实物作品的展示都仿佛触手可及,光影效果恰到好处地突出了编织物的肌理与质感,让人不禁想要伸出手去触摸。更让我惊喜的是,书中对“制作”环节的呈现,简直细致入微到了令人发指的地步。从最基础的材料选择,到工具的运用,再到每一步的精确操作,作者都进行了无比详尽的讲解。我尤其关注了关于不同纤维材料的特性分析,例如竹、藤、棉、麻、丝绸等,它们在延展性、韧性、吸湿性以及染色后的表现等方面有哪些差异,书中都做了非常客观的评估。此外,对于一些关键的节点处理,比如如何打一个牢固的活结,如何让编织的边缘平整美观,如何处理作品完成后可能出现的松散问题,作者都提供了多种解决方案,并对比了各自的优缺点。我个人在实践中遇到过不少因为细节处理不到位而导致作品不尽如人意的情况,而这本书恰恰弥补了我在这一方面的知识盲区。它不仅仅教你“怎么做”,更教你“为什么要这么做”,这种严谨的态度,对于想要真正掌握一门手艺的读者来说,是极其宝贵的。它让我明白,精湛的技艺并非一蹴而就,而是源于对每一个微小环节的精益求精,也正是在这些细节中,才能体现出作品的生命力与艺术价值。

评分我特别欣赏这本书在“传承与发展”这一理念上的深度挖掘。作者并没有将传统编织仅仅视为一种“复古”的技艺,而是将其看作一种活的文化,一种需要不断发展和创新的生命体。在“创新设计”部分,作者并非简单地罗列一些新的图案或颜色,而是深入探讨了“创新”背后的文化逻辑。例如,作者会分析不同地域、不同民族编织纹样的象征意义,以及这些意义是如何随着时代的发展而发生演变的。然后,在此基础上,引导读者思考如何将这些具有深厚文化底蕴的元素,以现代的语境和审美进行重新演绎。书中还提供了一些极具启发性的案例,比如如何将具有地方特色的编织技法,与当代流行的设计风格相结合,创造出既有文化传承,又不失时代感的作品。例如,将古老的土族盘绣的精美图案,巧妙地应用于现代简约风格的家居装饰中,形成一种独特的视觉反差和文化张力。这种对文化传承与创新发展的辩证思考,让我对传统编织有了更深刻的理解,也让我明白了,真正的创新,是在尊重和理解传统的基础上,赋予其新的生命和意义,让古老的技艺在现代社会中焕发出更加璀璨的光彩。

评分我尤其喜欢这本书在“制作”部分提供的多种实践方案。对于同一个编织作品,作者往往会提供不止一种制作方法,并详细对比了不同方法的优劣。这对于我这种喜欢尝试不同路径,并且希望了解背后逻辑的读者来说,是极大的福音。例如,在制作一个具有复杂纹样的席子时,作者可能先介绍一种传统的、相对耗时但成品效果非常精美的技法,接着又提出一种更为高效、适合批量生产的改良方案,并且会详细分析两者在成本、时间、以及最终产品外观上的差异。这种“多维度”的讲解,让我能够根据自己的实际情况,选择最适合自己的制作方式。而且,书中对一些“易错点”和“疑难点”的分析也做得非常到位。比如,当提到如何保证编织作品的整体均匀度时,作者会详细解释可能出现的各种原因,并给出相应的纠正措施。我曾经因为对某个编织节点的理解偏差,导致整个作品的比例失调,而这本书恰恰就预测到了我可能遇到的问题,并提供了解决方案。这让我感觉作者非常懂读者,也非常体贴。它不仅仅是一本技术手册,更像是一位经验丰富的老师,在学习过程中给予我及时的指导和鼓励,让我在实践中少走弯路,更加自信地完成作品。

评分这本书最大的魅力在于它并非停留在对传统编织技艺的简单复述,而是极具前瞻性地探讨了“创新设计”的可能性。作者并没有固步自封,而是以一种开放的心态,鼓励读者跳出传统的思维模式。例如,在介绍几种经典的编织结构时,作者会立刻引申出如何对这些结构进行变形、组合、甚至跨界应用的思考。我印象最深刻的是关于“解构与重构”这一章节。作者通过分析一些现代艺术作品中的几何元素和空间构成,启发读者思考如何将这些理念融入到编织设计中。书中展示了一些将二维的平面编织转化成三维立体造型的案例,比如利用不同粗细的绳线,通过巧妙的编织手法,创造出具有流动感和动态感的雕塑作品。还有一些将编织元素“穿插”到其他媒介中的尝试,比如将编织图案印制在玻璃或金属表面,形成一种独特的视觉效果。这些例子都极大地拓宽了我的视野,让我看到了传统编织在现代设计领域所蕴含的巨大潜力。它不再仅仅是“一根绳子变出个篮子”的简单过程,而是可以通过对材料、结构、形态的重新理解,诞生出无限的创意可能。这本书就像一扇窗,让我看到了编织艺术的广阔天地,也激发了我勇于尝试、敢于创新的热情。

评分这本书的“可持续性”和“环保理念”的探讨,让我眼前一亮。在如今这个日益强调绿色环保的时代,作者并没有忽视传统编织工艺在这方面的独特优势。书中详细介绍了如何选择环保型的天然材料,比如有机棉、再生竹材、以及回收再利用的麻纤维等。更重要的是,作者还引导读者思考如何通过编织设计,来实现资源的循环利用。例如,书中提供了一些将旧衣物、废弃绳线等材料,通过编织的方式,转化为具有实用价值和艺术美感的作品的案例。这让我深受启发,也让我开始重新审视自己身边的废弃物,思考它们是否也能通过我的巧手,焕发新的生命。书中还强调了传统编织的“慢设计”理念,与当下流行的“快时尚”形成了鲜明的对比。它鼓励我们放慢脚步,享受手工制作的过程,并创作出经久耐用、充满情感的作品。这种对环保和可持续发展的关注,让这本书不仅仅停留在技术层面,更具有了深刻的社会意义和人文关怀,让我觉得这本书不仅仅是在传授技艺,更是在传递一种积极的生活态度。

评分这本书的出现,无疑为那些对传统编织技艺怀揣热爱,又渴望将其融入现代生活的人们,打开了一扇全新的大门。我尤其欣赏作者在“创新设计”这一部分所付出的心血。它并非简单地罗列一些过时的编织图案,而是深入剖析了传统纹样背后的文化内涵与象征意义,并巧妙地将其与当代审美需求相结合。例如,书中对不同地区、不同民族的编织技法进行了细致的梳理,从最基础的经纬交织,到更为复杂的绞缠、挑花、打籽等等,每一个步骤都配有清晰的图解和详尽的文字说明。更难能可贵的是,作者并没有止步于技法的传授,而是引导读者思考如何对这些传统元素进行解构与重塑。书中出现了一些令人耳目一新的案例,比如将传统的草编技艺应用于现代家居软装设计,用细麻绳编织出具有雕塑感的灯罩,或者将具有民族特色的几何纹样巧妙地融入到时尚服饰的细节处理中。这种将古老技艺与现代设计理念相结合的思路,让我在翻阅过程中,脑海中不断闪现出各种创意火花,仿佛自己也能成为一名小小的手工艺设计师。这本书不仅是一本技法指南,更是一本激发灵感的创意宝典。它让我意识到,传统编织并非只能束之高阁的“古董”,而是蕴含着无限可能性的宝藏,等待我们去发掘、去创新、去赋予它新的生命。

评分这本书在“跨界合作”与“市场应用”方面的探讨,为我提供了非常宝贵的商业启示。作者并没有将编织艺术局限于传统的家庭手工艺范畴,而是积极地将其与现代商业模式相结合。书中列举了许多成功的案例,比如与室内设计师合作,为高端酒店设计编织装饰品;与服装品牌合作,为新品系列注入传统编织元素;甚至与科技公司合作,将编织技术应用于智能穿戴设备的设计。这些案例让我看到了传统编织在现代社会中广阔的市场前景。作者还详细分析了如何将编织作品进行市场定位,如何进行产品包装和品牌推广,以及如何与设计师、品牌方等进行有效的沟通与协作。这对于我这样一个希望将自己的编织爱好转化为事业的人来说,简直是雪中送炭。它让我明白,不仅仅要精通技艺,更要懂得如何将其转化为具有市场价值的产品,并有效地推向市场。这本书为我提供了一个清晰的商业化思路,也让我更加坚定了将传统编织发扬光大的决心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有