具体描述

商品参数

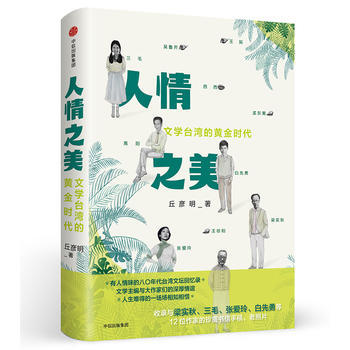

| 人情之美 | ||

| 定价 | 48.00 | |

| 出版社 | 中信出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2017年05月 | |

| 开本 | 32开 | |

| 作者 | 丘彦明 | |

| 装帧 | 平装-胶订 | |

| 页数 | 368 | |

| 字数 | 240000 | |

| ISBN编码 | 9787508669700 | |

内容介绍

《人情之美》是一部有人情味的台湾文坛八〇年代回忆录。作者丘彦明回忆在《联合文学》工作时期,与三毛、张爱玲、白先勇、梁实秋、高阳等12位文学大家的深情厚谊。书中从大量的交往逸事、生活细节中写出了作家们不同于文学正史的鲜活亲切:年迈的梁实秋先生动情回忆老北京糖葫芦、三十年苦译莎士比亚全集;在加那利岛,三毛带丘彦明一同种菜,看海,闯沙漠,天冷时三毛细心地为她加上一件披肩;敏感纤细的白先勇,倾诉将《游园惊梦》搬上舞台的幕后甘苦;与丘彦明的45封往来书信中,张爱玲流露出幽默和亲切的情绪……往事历历,丘彦明通过这些温暖的回忆,真挚书写出一位位作家朋友的丰满人情,也为我们勾勒出一个灿亮的文学黄金时代。

●三毛

收到失去荷西的三毛痛苦来信,丘彦明动身赶往西班牙陪伴她。加那利岛上,她们种菜种花,逛市集,闯沙漠,一同坐在窗边静静看海,三毛说:海的那一边就是撒哈拉……

●梁实秋

晚年梁实秋谈耗三十年心力译《莎士比亚全集》的始末;在台北想忆老北京的旧河、冰糖葫芦、种石榴树的老院子……在梁公人生弥留之际丘彦明陪伴左右,见证了文学大家的*后岁月。

●张爱玲

记张爱玲1961年台湾之行,写她在花莲饶有兴致深入陋巷看妓女户,与妓女互相观察,“互有所得,一片喜欢”……

作者介绍

丘彦明,曾任台湾《联合文学》执行主编、总编辑。1987 年获台湾金鼎奖*杂志编辑奖。2000年获《联合报》十大好书奖及《中国时报》十大好书奖。在中国台北、比利时、荷兰举办过个人画展及参与联展。著有《浮生悠悠》《荷兰牧歌——家住圣安哈塔村》《在荷兰过日子》等书。现居荷兰,从事写作、绘画,养花种菜。

关联推荐

★《人情之美》是关于文学、友情与文艺黄金时代的珍贵回忆录。文学编辑丘彦明,真诚回忆了与三毛、张爱玲、白先勇、梁实秋、西西、高阳等12位作家朋友的交往情谊,他们或可爱,或任性,或悠然,或豪气……从大量细节逸事中,写出作家朋友们的丰满人情与鲜活亲切。

★《人情之美》回顾了台湾文艺鼎盛的黄金时期。台北老咖啡馆里那些电唱机,古典乐,彻夜难眠的文学倾谈与争论,文坛意气风发的白先勇、周梦蝶、蒋勋……重现了那段精神上无限丰盈自足的光芒岁月。

★《人情之美》见证了作家们与文学编辑间的美好情谊,一封封书信流露着彼此的了解与珍惜,鱼雁往返,心灵交相辉映,为那个繁盛文学年代留下了一段珍贵记录。

★书中呈现了近百幅信件手迹和老照片的资料,另赠8幅旧书信折页,精选三毛、张爱玲、白先勇、梁实秋等手迹以供纪念。

目录

序 丘彦明《人情之美》 郑树森

台静农

荷香?长者—台静农先生谈他的小说写作

“歇脚庵”二三事

梁实秋

春华秋实—梁实秋先生生日谈文学与人生

绿杨门巷今在否

一盘等了三十五年的棋

今我往矣,雨雪霏霏—记梁实秋教授zui后的医院生涯

岂有文章惊海内—访梁实秋教授

“雅舍”不再?

叶公超

第四十五病房第九室—怀念叶公超先生

吴鲁芹

“老汉”“好汉”难分,“散坐”“包月”有别

仰望晴空—吴鲁芹先生的家

失友遂无闻过日—记吴鲁芹先生与《台北一月和》

灿烂的夕阳

张爱玲

张爱玲在台湾

梦见张爱玲

张爱玲给我的信

高 阳

孤鹤寒潭照影癯

怀念高阳先生

孟东篱

海洋的呼吸—记孟东篱的海边茅屋

瓦尔登湖畔—从梭罗忆孟东篱

白先勇

游园—在白先勇家

白先勇的小说世界

是圣巴巴拉,还是垦丁?—白先勇和小说《骨灰》

与白先勇在一起

重逢

西 西

像这样的一个女子

西西缝熊

王祯和

把欢笑撒满人间—访小说家王祯和

三 毛

加那利记事

从披肩忆三毛

王 拓

王拓回到文学的天地

附录

从“波丽路”到“明星”—台湾光复后三十年文人与咖啡屋窥探

后记

人情之美

在线试读

《联合报》报系名册中,小说家高阳是不列名的,但几乎每个报系的人都认为他是报系的人,他自己也这样认为。 找他的人,电话一定打到《联合报》副刊(以下简称联副)。而他在联副真的拥有一张办公桌。他不只在联副写稿,当他交不出房租的时候,怕房东太太催讨,干脆晚上就睡在联副办公室的沙发上。 高阳出了那么多的书,又在那么多报刊杂志上写稿,怎么会没钱?谁也不相信。但他确实没钱。 他曾做生意,买股票,却举了债,只好把书的版权卖断。因此,书销得再多再好,他也拿不到一分钱了。他又爱朋友,钱便花朋友身上。他好客,又是食客,一请客就是一桌上万的好菜。他明明没钱,你上午给他四千元的稿费,他下午会兴高采烈地走进来对你说:“彦明,四千块我买了这双意大利皮鞋,你觉得式样如何?”钱永远不够,却花得称心痛快,这是高阳。一次,他预支了一笔钱要布置新居,以求安静写作。钱拿了,也确实是花在家具上。他烦恼地说:“我还是搬不进去新房子啊!买了一张法国沙发椅、一个酒柜,钱就没了。没有书架,我怎么能搬家呢?”这就是高阳。 他写的是历史小说,但是他的思想行动是zui先进的。说需要一台相机拍档案资料,马上去买了一台zui高级、zui新款的高级相机,外带各式镜头,得意洋洋地拿来献宝。没处存放,就搁在联副办公室的玻璃柜中。有次拿出来说要给联副同仁拍照,看了看各键钮拨弄一下后却说太麻烦不照了,重新收放起来。一次副刊举办“作家列车”活动,全体联副同仁偕几位作家前往屏东垦丁,高阳拿了他的高级相机与所有配件同行。那次果然拍了许多好照片,但相机是别人使用,他没按下任何一个镜头,而是照片中联副众美女环绕的一枝独秀,每张影像笑得合不拢口,乐不可支。这之后,相机再度闲置。一年多过去,他有一日自办公室取走了相机,从此不知所终。不久,高阳进办公室,带来一台“拍立得”,对着我按下拍摄键,随即印出一张照片,他得意极了,大大赞美这发明。那日,他给联副每位同仁拍了照片,并在照片旁边题字留念。

《联合报》报系名册中,小说家高阳是不列名的,但几乎每个报系的人都认为他是报系的人,他自己也这样认为。

找他的人,电话一定打到《联合报》副刊(以下简称联副)。而他在联副真的拥有一张办公桌。他不只在联副写稿,当他交不出房租的时候,怕房东太太催讨,干脆晚上就睡在联副办公室的沙发上。

高阳出了那么多的书,又在那么多报刊杂志上写稿,怎么会没钱?谁也不相信。但他确实没钱。

他曾做生意,买股票,却举了债,只好把书的版权卖断。因此,书销得再多再好,他也拿不到一分钱了。他又爱朋友,钱便花朋友身上。他好客,又是食客,一请客就是一桌上万的好菜。他明明没钱,你上午给他四千元的稿费,他下午会兴高采烈地走进来对你说:“彦明,四千块我买了这双意大利皮鞋,你觉得式样如何?”钱永远不够,却花得称心痛快,这是高阳。一次,他预支了一笔钱要布置新居,以求安静写作。钱拿了,也确实是花在家具上。他烦恼地说:“我还是搬不进去新房子啊!买了一张法国沙发椅、一个酒柜,钱就没了。没有书架,我怎么能搬家呢?”这就是高阳。

他写的是历史小说,但是他的思想行动是zui先进的。说需要一台相机拍档案资料,马上去买了一台zui高级、zui新款的高级相机,外带各式镜头,得意洋洋地拿来献宝。没处存放,就搁在联副办公室的玻璃柜中。有次拿出来说要给联副同仁拍照,看了看各键钮拨弄一下后却说太麻烦不照了,重新收放起来。一次副刊举办“作家列车”活动,全体联副同仁偕几位作家前往屏东垦丁,高阳拿了他的高级相机与所有配件同行。那次果然拍了许多好照片,但相机是别人使用,他没按下任何一个镜头,而是照片中联副众美女环绕的一枝独秀,每张影像笑得合不拢口,乐不可支。这之后,相机再度闲置。一年多过去,他有一日自办公室取走了相机,从此不知所终。不久,高阳进办公室,带来一台“拍立得”,对着我按下拍摄键,随即印出一张照片,他得意极了,大大赞美这发明。那日,他给联副每位同仁拍了照片,并在照片旁边题字留念。

中文计算机一上市,他立刻去买了一台回家写作。他平常静心写作一小时,几千字不成问题,可是改用计算机,一小时才写出150字,他却得意万分,因为他自己会使用计算机写作了。接着他说,准备研究怎么把资料输送贮藏,如何用计算机修改旧作,怎么把他的计算机和报社的计算机系统连接在一起。当然,要这样做,他必须再换另一种更大型的计算机,这也是他告诉你这些计划的目的—他需要大的计算机,原有的小计算机不够用。可是缺钱啊!对于信息时代的新兴产物,高阳永远充满了好奇与兴味。

开始写历史小说,是1963、1964年间的事。那时平鑫涛主编联副,有一天他找到高阳说:“我想来想去只有你一个人可以写历史小说。”没想到这么一句话,造就了一位全中国zui重要的历史小说家。

高阳出生在世家,本名许晏骈,许家明末由皖南迁至杭州,清初即世居杭州。清朝时,许氏本家曾有七子登科(三翰林、四举人)的纪录。高阳先生的外祖父曾入北洋大臣直隶总督荣禄的幕府,与其祖父是磁州知州的前后任。他们许家的“横桥老屋”,在《武林掌故丛编》中也收入了,便是松江王应绶与高阳先生的伯高祖许乃谷先生合绘的《横桥吟馆图》。

在这样的书香门第长大,高阳小时候zui惬意的便是:“找个四面通风之处,躺在藤椅上看闲书、吃零嘴。闲书值得一记的是《红杂志》《红玫瑰》《礼拜六》,此中作家,后来被封为‘鸳鸯蝴蝶派’。这些杂志的出生年份与我差不多,到我能够看得懂时,它们都已夭折,看的是我早逝的二哥留下来的旧杂志。记得其中还有《语丝》,但作为小学生及初中学生的我,是不可能对《语丝》发生兴趣的。”生长在这样的环境下,难怪他能写出说尽大户门第的历史小说。

就我所知zui早被学校开除的人就数高阳了。他在读幼儿园时就被学校开除了。我追问是怎么回事,他很尴尬地、有点儿不好意思地说:“没什么,我上课吃饼干,老师不让我吃,我打了他。”

高阳拥有两枚闲章,一曰“酒子书妻车奴肴妾”,一曰“自封野翰林”。一回,他递给我看用“拍立得”相机自拍的“高阳”:整个画面没有人像,只有一瓶打开的白兰地酒,一只点燃的minpai香烟,在烟雾缭绕下,隐约可见一条minpai领带和几本线装书。他用这样半创作半嬉戏的方式,说尽自己的性情。

高阳写作几十年,每年平均写100万字。除了历史小说,他也写过现代小说,我读过他的现代短篇,大为惊讶,与写历史小说的风格完全不同,轻松诙趣并带讽刺嘲弄。同时他也是《中华日报》社论的主笔,针砭时事议论犀利。他是融合古今于一身的人。

晚上的联副办公室里,常常只剩下他与我两个人。高阳会问我:“你觉不觉得我是多样矛盾的人?不爱钱又需要钱,明明写的是古东西却喜欢zui新的科技,爱朋友却又要孤独,许多事有固执的原则,却又没有原则……你再想想,我是不是什么事都矛盾?”

可不是嘛!他明明知道自己不该喝那么多酒,却偏偏常常喝醉,而且一定要喝上好的白兰地。

他确是闲云野鹤般的读书人,不适于现实功利的社会。数十年不息,每日坚持以行云流水的雅正文笔,写下历史兴亡、宦海浮沉、商场与社会万象,引领读者出入古今。高阳仅此一个了,今天只他一个,将来也不可能再有。

显示全部信息用户评价

这本书的阅读体验,就像是在一个静谧的午后,端着一杯热茶,随意翻开一本旧日记。作者以一种极其舒缓而引人入胜的笔调,将我们带入了上世纪八〇年代的台湾文坛。这里没有硝烟弥漫的战场,没有跌宕起伏的情节,却有着一种更为深刻、更为动人的力量——那就是人与人之间纯粹的情感羁绊。书中对于三毛的描绘,没有落入俗套地渲染她的传奇色彩,而是通过一些生活化的细节,展现了她身上那种不受拘束的生命力,以及她与周围人之间那种坦诚而热烈的互动。而对于张爱玲的回忆,则以一种更为内敛、更为含蓄的方式,揭示了她身上那种独特的个人魅力和艺术气质。作者的叙述,如同抽丝剥茧,将那些隐藏在文字背后、掩映在岁月深处的情谊,一一呈现在读者面前。这本书让我明白,真正的文学,不仅仅是思想的碰撞,更是情感的交流,是灵魂的呼应。它是一份对那个时代的回忆,更是一曲对人情之美的赞歌。

评分这本书就像一股清流,在如今充斥着快节奏和功利主义的社会里,悄悄地拂过心田,带来了久违的宁静与温暖。我一直对台湾的文学史怀有浓厚的兴趣,尤其是八〇年代那个充满变革与创新的时期。《人情之美》这本书,恰恰满足了我对那个时代的好奇与憧憬。它没有故作高深地分析文学流派,也没有宏大叙事地描绘时代背景,而是聚焦于“人”,那些在文学道路上砥砺前行的作者们,他们之间构建的深厚情谊。读到书中关于三毛的片段,会觉得她笔下的冒险与浪漫,原来是那样源自于生活的点滴,源自于人与人之间真挚的情感连接。而关于张爱玲的回忆,则在文字的间隙流露出一种超越时代的优雅与孤寂,让人忍不住去探寻她内心深处的柔软。作者的叙述方式非常“接地气”,没有华丽辞藻的堆砌,却能用最朴素的语言,勾勒出人物鲜活的形象,描绘出那些动人的相遇与别离。这本书让我看到了,在文学创作的光环背后,隐藏着的是一份份纯粹而珍贵的情谊,是彼此支撑、共同成长的温暖力量。

评分我常常在想,一个时代的文化底蕴,很大程度上体现在它的人际关系上。《人情之美》这本书,正是这样一本深刻地展现了八〇年代台湾文坛独特人情味的读物。它让我看到了,在那个信息相对闭塞,但人与人之间情感却尤为真挚的年代,作家们是如何通过一次次的文学交流,一次次的深入交谈,建立起超越名利、纯粹为了文学而互相欣赏、互相扶持的深厚情谊。书中的叙述,不是简单的八卦堆砌,也不是刻意的神化,而是透过作者的视角,细致入微地捕捉那些人与人之间相知相惜的瞬间。比如,某个作家在遇到创作瓶颈时,得到了另一位作家的及时点拨;比如,在某个文学活动中,不同风格的作家们彼此尊重,互相学习。这种“人情之美”,不只存在于宏大的文学理论中,更体现在这些微小却闪光的细节里。读完之后,我不仅对那个时代的文学作品有了新的认识,更对那些在文学道路上坚持不懈的先驱们,以及他们之间建立的真挚情谊,充满了深深的敬意。

评分能够读到《人情之美》这本书,是我近期的一大幸事。它提供了一个非常独特的视角,去观察和理解八〇年代的台湾文坛。在这个书中,我看到了一个与我之前认知中有些不同的文学世界。不再是单纯的文人相轻,而是一种难能可贵的相知相惜。作者通过自己亲身经历的,或是从可靠渠道了解到的故事,描绘了一幅幅生动的人物群像。读到关于三毛的部分,感觉她就像一个永远充满好奇心的孩子,她的热情与真诚,很容易就能打动周围的人,也难怪她能与那么多人建立起深厚的友谊。而读到关于张爱玲的章节,则感受到了一种别样的氛围,似乎总有一种淡淡的疏离感,但同时又充满了令人难以抗拒的魅力。这本书最打动我的地方在于,它没有去刻意地塑造这些文学巨匠的光环,而是把他们还原成有血有肉、有情感、有温度的个体。那种互相扶持、共同成长的文学情谊,在书中被描绘得淋漓尽致,让人不禁感叹,原来在文学创作的背后,还有如此动人的人情故事。

评分拿到《人情之美》这本书,感觉就像翻开了一本泛黄的旧相册,里面珍藏着那些温暖而闪耀的瞬间。虽然我并不是那个年代的亲历者,但通过作者细腻的笔触,我仿佛能穿越时空,置身于八〇年代的台湾文坛,感受那股浓郁的人情味。书里描绘的作家们,他们的名字本身就自带光环,而作者却用一种极为平实、真挚的语言,将他们从神坛拉回人间,展现了他们最真实、最动人的一面。那些关于相知相惜的文学情谊,不仅仅是笔墨的交流,更是灵魂深处的共鸣。读着读着,会不自觉地想起自己生命中那些曾经给予自己温暖和力量的朋友,那些在迷茫时点拨你,在失意时鼓励你的身影。作者对于细节的捕捉,比如一次偶然的相遇,一句不经意的话,一个眼神的交汇,都写得 so vivid,仿佛就发生在昨天。这种“人情之美”,不仅仅是文学作品中的描绘,更是生活中不可或缺的养分,它让冰冷的文字有了温度,让喧嚣的世界有了宁静的港湾。读完这本书,心中涌起一股莫名的感动,对那个时代,对那些人,对那些情,都有了更深的理解和敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有