具体描述

| ||||

|

用户评价

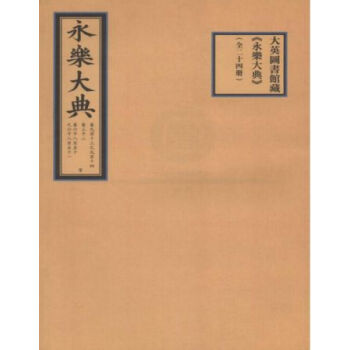

这份《永乐大典》全二十四册,我最近才终于收入囊中,拿到手的感觉真是难以言喻。沉甸甸的箱子打开,一股古籍特有的纸张气息扑面而来,虽然是影印本,但那种厚重感和历史的沧桑感依然扑面而来。我最开始被吸引的,是它那精美的装帧,每一册都用了上好的仿古函套,古朴大气,摆在书架上,简直就像一件艺术品。翻开书页,那细密的小字,严谨的排版,让人不得不惊叹古人的智慧和一丝不苟。我不是专业的学者,但单是看着这些文字,就能感受到一种来自遥远时空的连接,仿佛能听到当时文人们吟诗作对,挥洒才情的谈笑声。对于我这样热爱传统文化的普通读者来说,这不仅仅是一套书,更是一扇窗,一扇通往明朝那个辉煌时代的大门,让我得以窥见那曾经的繁盛与博学。它的存在本身,就是对中华文明最生动的证明。

评分自从拥有了大英图书馆藏《永乐大典》(全二十四册)之后,我的书房就仿佛多了一位沉静而睿智的老者。我最喜欢做的事情,就是在周末的午后,泡上一杯清茶,然后小心翼翼地翻开其中某一卷。那种触感,那种油墨的淡雅香气,都带着一种难以言喻的仪式感。我并非为了钻研其中的具体内容,而是沉浸在一种氛围中。我常常会想象,在遥远的明朝,那些编纂此书的学者们,是怀揣着怎样的心情,日以继夜地搜集、整理、抄录这些汗牛充栋的文献。这份巨著,承载的是一个时代的知识巅峰,更是无数先贤智慧的结晶。我常常被这种宏大叙事所震撼,也为自己能够拥有这样一份珍贵的文化遗产而感到幸运。它不仅仅是知识的宝库,更是一种精神的寄托,一种对历史的敬畏,以及对文化传承的深刻体会。

评分这套《永乐大典》的精装版,简直是视觉的盛宴。封面设计低调而内敛,却又透着一股非凡的质感,那种仿古的纸张纹理,触手温润,仿佛能感受到岁月的沉淀。我尤其欣赏它的每一个细节,无论是函套的接缝,还是书脊的压痕,都力求还原古籍的神韵。虽然我可能无法完全理解其中所有的古文,但仅仅是欣赏这些字迹,感受那种古朴典雅的书法之美,就已足够让人心生赞叹。每一次拿起它,都像是在进行一场穿越时空的对话,和那些早已故去的文人墨客进行无声的交流。它不仅仅是一本参考书,更像是我的一个精神伴侣,每当我感到浮躁的时候,翻开它,看着那些密密麻麻的文字,内心就会渐渐平静下来,感受到一种来自遥远历史的安宁与力量。

评分拥有这套《永乐大典》,让我对“传承”二字有了更深刻的理解。它不再是教科书上冰冷的概念,而是实实在在摆在我眼前的,一个时代的缩影。我最喜欢它那清晰的影印质量,尽管是副本,但依然能感受到原件的古朴风貌。每一次翻阅,都仿佛能触摸到历史的温度,感受到古人严谨治学的态度。我常常会将它与其他现代书籍对比,那种跨越时空的视觉冲击力,是任何现代技术都无法比拟的。这套书教会我,知识的价值,不仅在于其内容本身,更在于其承载的历史、文化以及背后无数人的心血。它是一个提醒,提醒我们不忘本来,珍惜过去,才能更好地走向未来。

评分我把这套《永乐大典》摆在书房最显眼的位置,它已经成为了我家居环境中最具文化气息的焦点。每一次有朋友来访,都会被它深深吸引。我喜欢给他们讲述它的来历,讲述它所代表的意义。对我而言,这套书不仅仅是我的藏品,更是我向他人展示中华文化博大精深的一个窗口。我虽然不是专业的古籍研究者,但我依然能在其中找到属于自己的乐趣。有时,我会随意翻开一页,看着那些陌生的字眼,想象它们可能代表的意义,感受那种探索未知世界的奇妙。这是一种纯粹的享受,一种沉浸在知识海洋中的快乐,而《永乐大典》恰恰提供了这样一个广阔的平台。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有