具体描述

基本信息

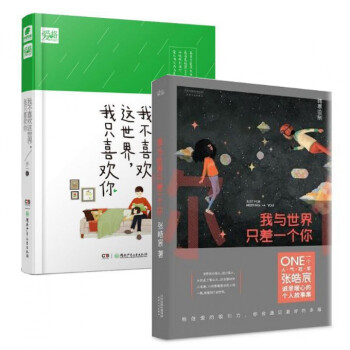

- 商品名称:我不喜欢这世界我只喜欢你(精)+我与世界只差一个你

- 作者:乔一

- 定价:65.8

- 出版社:湖南少儿

- ISBN号:9787556212743

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2015-05-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

这本书的语言充满了画面感,有一种老电影的颗粒质感。我尤其喜欢作者在描述场景时的笔触,那种对光影、气味和声音的精准捕捉,几乎让我能闻到文字里散发出的味道。它成功地做到了“此时无声胜有声”,有些地方留白很多,却比大段的描述更加震撼人心。例如,书中提及某次相遇的场景,作者仅仅用了寥寥数语描绘了空气的湿度和远处的霓虹灯,但那种混合着疲惫与期待的情绪,却被我完全“接收”到了。它像是一面镜子,照出的是我们每个人内心深处对于“理想生活”的渴望,那种渴望不是要征服世界,而是要找到一个能让你卸下所有防备、可以“做自己”的空间。阅读这本书,就像是在进行一场深呼吸,每一次换气,都能感受到精神上的净化。

评分坦白讲,我一开始是被“我与世界只差一个你”这个标题吸引进去的,总觉得这是一种非常极端的、充满浪漫主义色彩的表达。然而,阅读过程却远比我想象的要复杂和深刻。它探讨的“你”,并不仅仅指向某一个具体的人,更多的是一种精神上的慰藉、一种理想化的自我投射。作者的文字风格非常跳跃,时而像一个愤世嫉俗的哲学家,对社会现象进行犀利的剖析;时而又像一个初尝情窦的少年,记录着最原始的悸动。这种强烈的反差,让整本书的阅读体验充满了不确定性,你永远不知道下一页会迎来的是尖锐的批评还是温柔的抚慰。对于那些寻求清晰逻辑和固定主题的读者来说,这本书可能会显得有些“散”,但我恰恰欣赏这种不设防备的、真实流淌的状态,仿佛作者只是在整理他脑海里那些不愿舍弃的碎片。

评分我必须承认,这本书的文学价值是存在的,但更让我触动的是它所展现出的一种生活态度:疏离而又深情。它没有提供任何“标准答案”,相反,它鼓励你去质疑那些被强加的“标准”。当我读到作者对某些社会规范的戏谑表达时,我忍不住笑出声来,那是一种会心的笑,因为它说出了我们很多人想说却不敢说的心声。这本书的结构松散,像是作者在不同时间点写下的心情笔记,但正是这种非线性叙事,反而更贴合现代人碎片化的信息接收习惯。它像一个老朋友在深夜里与你促膝长谈,不谈大道理,只分享那些独属于你们彼此的、关于“如何才能不那么难过地度过一天”的小技巧和感悟。这种亲密感和真诚度,是市面上很多包装精美的书籍所不具备的。

评分读完这本书,我的内心久久不能平静,感觉像是经历了一场漫长而又温暖的旅行。它不是那种情节跌宕起伏的小说,反而更像是一系列细腻的、捕捉日常瞬间的散文集合。作者对于生活中的那些微小的不确定性、那些难以言说的挣扎,描绘得极其真实和克制。我常常在想,是不是只有经历过相似心境的人,才能写出如此精准的句子。比如,书中对于“告别”这一主题的处理,没有刻意的煽情,而是用一种近乎冷静的叙述,反而让那种淡淡的哀伤更加渗透出来,直抵泪点。这本书迫使我放慢了阅读的速度,因为我发现如果囫囵吞枣,就会错过那些藏在字里行间的“呼吸感”。它教我的不是如何去改变世界,而是如何更好地与这个世界“相处”,哪怕相处的方式是选择性地忽略掉那些令人烦躁的部分,转而专注于那个“唯一喜欢”的支点。

评分这本书的封面设计简直是艺术品,那种带着点疏离感又饱含深情的色调,一下子就抓住了我的眼球。我通常对这种名字很长的书持保留态度,总觉得要么是故弄玄虚,要么内容空洞,但光是看着这个封面,我就忍不住想翻开看看里面到底藏着怎样一个故事。它给人的感觉,就像是在一个喧闹的世界里,突然找到了一处安静的角落,虽然周遭依旧嘈杂,但你心里的那个小宇宙却因此得以安宁。我特别喜欢那种作者仿佛在低语,却能直击人心深处的文字力量,这本书似乎就拥有这种魔力。从排版和字体选择上也能看出出版方的用心,每一个细节都在试图构建一个完整的、有质感的阅读体验,这对于我这种对书籍实体感要求很高的人来说,绝对是个巨大的加分项。它不仅仅是一本书,更像是一个精心准备的礼物,让人迫不及待地想去探索这份礼物里究竟包装了什么样珍贵的情感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有