具體描述

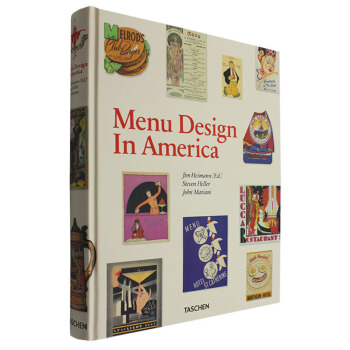

Until restaurants became commonplace in the late 1800s, printed menus for meals were rare commodities reserved for special occasions. As restaurants proliferated, the menu became more than just a culinary listing. The design of the menu became an integral part of eating out and as such menus became a marketing tool and a favored keepsake.

Menu Design is an omnibus showcasing the best examples of this graphic art. With nearly 800 examples, illustrated in vibrant color, this deluxe volume not only showcases this extraordinary collection of paper ephemera but serves as a history of restaurants and dining out in America. In addition to the menu covers, many menu interiors are featured providing a epicurean tour and insight to more than a hundred years of dining out. An introduction on the history of menu design by graphic design writer Steven Heller and extended captions by culinary historian John Mariani accompany the menus throughout the book. Various photographs of restaurants round out this compendium that will appeal to anyone who enjoys dining out and its graphic and gastronomic history.

Nearly 800 stunning examples of menu design Covers

more than a century of exquisite vintage design

The editor:

Cultural anthropologist and graphic design historian Jim Heimann is Executive Editor for TASCHEN America, and author of numerous books on architecture, pop culture, and the history of the West Coast, Los Angeles, and Hollywood. His unrivaled private collection of ephemera has been featured in museum exhibitions around the world and dozens of books.

The contributing authors:

Steven Heller is the co-chair of the School of Visual Arts MFA Designer as Author Program. For 33 years he was an art director for The New York Times, and currently writes the "Visuals" column for The New York Times Book Review. He is the author of 120 books on graphic design, illustration, and satiric art.

John Mariani is food and travel columnist for Esquire Magazine, wine columnist for Bloomberg International News, and author of The Encyclopedia of American Food & Drink, America Eats Out, The Dictionary of Italian Food and Drink, and How Italian Food Conquered the World.

用戶評價

作為一名平麵設計愛好者,我最享受的是那些關於“排版實驗”的部分。1850年代到1985年,這百餘年間,幾乎涵蓋瞭所有重要的字體和版式革新。你能清晰地看到早期襯綫體如何被無襯綫體挑戰,以及裝飾藝術(Art Deco)風格如何以其幾何化的綫條和對稱性徹底顛覆瞭維多利亞時代的柔美。最引人入勝的是對1960年代“反主流文化”時期菜單的解讀。那時候,一些先鋒餐廳開始故意打破常規,使用迷幻的字體、不協調的色彩搭配,甚至手繪的、近似塗鴉的元素,這簡直就是當時社會對既有設計規範的一種視覺上的“叛逆宣言”。這些設計不再僅僅是為瞭“告知價格”,它們本身就是一種態度、一種宣言,記錄瞭設計如何從單純的實用服務工具,逐漸進化為一種強大的文化錶達媒介。

評分這本書的學術深度著實讓我有些意外。它不僅僅是展示瞭視覺上的美感,更深入探討瞭印刷技術、商業營銷策略與菜單設計之間的復雜互動關係。作者沒有滿足於將菜單視為孤立的藝術品,而是將其置於更宏大的傳播學和文化研究的語境下進行分析。我特彆欣賞其中關於“信息層級”的討論,尤其是在自助餐廳和連鎖餐廳興起之後,菜單如何從一份“邀請函”轉變為一個高效的“銷售工具”。他們如何利用字體大小、留白甚至油墨的顔色來引導顧客的目光和購買欲望,這種商業心理學的應用,在那個時代就已經達到瞭相當高的水準。有些章節詳細剖析瞭特定地域(比如新奧爾良的剋裏奧爾餐廳或加州的健康食品店)菜單設計的地域特色,這種細緻入微的地域差異比較,讓這份曆史畫捲更加立體豐滿,絕非泛泛而談的錶麵功夫。

評分這本書的封麵設計就透露著一種跨越時代的質感,那種老式印刷特有的粗糲感和色彩飽和度,讓人立刻沉浸到那個時期的氛圍中。我原本以為這隻是一本圖錄,簡單羅列一些老菜單圖片,但翻開後纔發現,它更像是一部社會史的側寫。設計風格的演變,其實是美國社會變遷的縮影。從維多利亞時代的繁復裝飾,到兩次世界大戰期間的實用主義,再到戰後消費主義的興起,菜單的版式、字體、插畫風格無不反映著當時人們的審美取嚮和生活哲學。比如,早期那些燙金的、配有復雜花邊的菜單,簡直就是那個時代上流社會的“通行證”,每一道菜的名字都帶著一種儀式感。再看看五十年代那些快餐店的菜單,簡潔、明快,用色大膽,充滿瞭對現代工業效率的贊頌。這種從“展示財富”到“強調效率”的轉變,遠比單純看建築或服裝史更有意思,因為它與人們的日常飲食緊密相關,是觸摸曆史最直接的“味道”。

評分這本書的社會學意義,超齣瞭我對一本“設計史”書籍的預期。它描繪瞭美國中産階級的崛起與消費文化的形成。菜單的設計語言,直接服務於社會階層的區隔。高檔餐廳的菜單通常厚重、使用昂貴的紙張、字體優雅,目的是傳遞“專屬感”和“永恒性”;而廉價咖啡館的菜單則傾嚮於使用大號粗體字和高對比度色彩,追求“即時滿足”和“高周轉率”。通過分析這些設計選擇背後的商業動機,我們能更深刻地理解“體驗經濟”的早期形態。尤其值得一提的是,書中對戰後美國郊區化和汽車文化的反映——那些路邊餐館和汽車穿梭餐廳(Drive-in)的菜單設計,那種充滿速度感和未來主義色彩的視覺語言,簡直就是對“美國夢”中移動和便捷生活的完美詮釋。這本書,是瞭解美國現代商業視覺文化繞不開的一把鑰匙。

評分這本書的編輯和裝幀質量,本身就是對所討論主題的一種緻敬。那些用來復製早期印刷品的紙張紋理和油墨的細微滲色效果,處理得極為考究,讓人仿佛能聞到舊書頁和陳年油墨的味道。書中對彩色印刷發展曆程的梳理也極為精彩。從最初昂貴、笨拙的三色套印,到後來更經濟、更鮮艷的四色分離技術普及,菜單色彩的豐富程度直接反映瞭餐廳經營成本和印刷技術的進步。我喜歡那些專門闢齣的小章節,聚焦於特定元素,比如“黃油花”和“裝飾性邊框”的興衰。這些細節看似微不足道,但正是它們構築瞭那個時代的整體視覺語言。閱讀下來,你會發現,設計史上的每一個“小進步”,都凝聚瞭無數工匠和設計師的心血,絕非一蹴而就的偶然。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有