具体描述

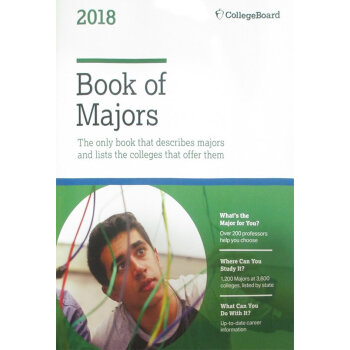

作者:美国大学理事会 The College Board出版社:美国大学理事会 The College Board出版日期:2017-07-03ISBN:9781457309236規格:英语/24页/276 x 210 x 90mm/1496g

內容簡介

The Book of Majors 2018 helps students answer these questions: What's the major for me? Where can I study it? What can I do with it after graduation? Revised and refreshed every year, this book is the most comprehensive guide to college majors on the market. In-depth descriptions of 201 of the most popular majors are followed by complete listings of every major offered at more than 3,800 colleges, including four-year and two-year colleges and technical schools.

This is also the only guide that shows what degree levels each college offers in a major, whether a certificate, associate, bachelor's, master's or doctorate. The guide features:

1 insights--from the professors themselves--on how each major is taught, what preparation students will need, other majors to consider and much more.2 updated information on career options and employment prospects.3 the inside scoop on how students can find out if a college offers a strong program for a particular major, what life is like for students studying that major, and what professional societies and accrediting agencies to refer to for more background on the major.

作者資料

美国大学理事会 The College Board

是美国*大的非政府性教育组织,其宗旨是改进中学教育,帮助学生更好的准备进入高等教育阶段的学习并获得成功。大学理事会于1900年成立,至今已有逾100年历史,是一个非营利性、会员制的教育组织。目前,大学理事会已有超过5,700个会员,包括中小学、学区、大学,及其他教育组织。每一年,大学理事向700万多位学生及家长,23,000所高中以及3800所大学提供各种服务项目,包括大学入学申请、学习指导、测试、奖学金、入学服务、教学咨询等。

大学理事会致力于卓越和平等的原则,并将这些原则具体应用到所有服务项目中。 大学理事会著名的项目包括SAT考试、PSAT/NMSQT,考试,以及AP大学先修课程及考试。

作为AP考试的命题机构,AP美国大学理事会(College Board)的网站上可以查询到关于AP考试及授课的认证信息。美国大学理事会主要负责批准高中开设AP课程并在授权的高中主办全球统一考试。在教学管理中,美国大学理事会负责培训 AP教师并授予 AP 教师资质。只有经过美国大学理事会认证的AP课程,才能在学生大学申请中发挥AP课程应有的效力。

用户评价

这本书在描述不同院校特定专业的要求和侧重点时,展现出了一种令人费解的模糊性。它似乎采取了一种“一刀切”的叙述方式,试图用最少的篇幅覆盖最多的专业,结果就是几乎所有介绍都流于表面。比如,当谈到某理工科专业时,它只会笼统地提一下基础课程,却完全没有深入探讨该校在该专业领域内的特色研究方向、实验设备的先进程度,或者与业界合作项目的紧密程度。这种肤浅的介绍,对于那些已经有初步了解,希望深入比较不同学校细微差别的学生来说,简直毫无帮助。我需要知道的是“为什么选择A校的这个专业而不是B校的”,这本书里找不到任何有分量的比较性分析。它更像是一本高中生的概览手册,而不是给那些已经开始认真做决定的申请者的“专业指南”。我期望的是深度和锐度,得到的却是一片温柔的、无棱角的平面。

评分关于它所声称的“原版”特性,我持保留态度,因为这本书在本土化处理上几乎是零努力。虽然我购买的是英文原版,并且具备一定的英文阅读能力,但我发现其中一些文化背景的解释和对美国高等教育体系的假设,对于一个非美国本土的读者来说,显得非常突兀且缺乏必要的语境补充。例如,它会提到一些特定的学术活动或校园文化,但并不会解释这些活动的实际意义或在申请中的权重。这导致我在阅读时,总是需要不断地停下来,去思考这些内容背后的真实含义。一本好的原版引进书籍,应该在保持原意的基础上,提供适当的注释或导读,帮助不同文化背景的读者更好地理解。这本书在这方面做得非常不到位,它只是简单地把外文内容堆砌在那里,留给读者自己去消化那些可能需要多年居住经验才能理解的细微差别。这让“指南”的功能大打折扣,更像是一本未经本地化处理的原始资料汇编。

评分从实用性的角度来看,这本书的索引和检索系统设计得非常糟糕,查找起来极其费力。也许是排版混乱的副作用,目录的层级划分不够清晰,或者说,关键字的选取不够精确。当我试图快速定位到一个我感兴趣的、比较小众的专业分支时,我不得不像大海捞针一样,一页一页地翻阅,希望能在标题中捕捉到哪怕一丝相关的线索。更糟糕的是,很多专业名称的翻译和表述方式,似乎并非完全采纳了国内学生最常用的学术语境,这又增加了一层理解的障碍。如果一本工具书不能让人快速找到所需信息,那么它的工具属性就大打折扣了。我宁愿自己花时间在网络上搜索那些结构清晰、带有明确标签的数据库条目,也不愿在这个实体书里挣扎。它更像是一份需要被“解读”的文献,而不是一本即时可用的参考工具。

评分我原本期望这本所谓的“2018版”能提供当年最新的、经过细致筛选的专业信息,毕竟大学专业选择是人生中的大事,需要最可靠的依据。然而,当我开始浏览不同专业的介绍时,很快就发现信息更新的速度跟不上时代的变化。例如,对于一些新兴技术领域或者跨学科专业,这本书里的描述显得过于笼统和过时,仿佛是五年前甚至更早的资料简单修补了一下就拿出来销售了。很多关键的就业前景分析,比如对特定行业人才需求的预测,都没有触及到2018年前后已经显现出的新趋势。这让我对它提供的“指南”作用产生了巨大的怀疑。如果信息本身就滞后了,那么它就失去了作为“原版指南”的核心价值。我不得不花费更多的时间去互联网上交叉验证这些数据,这完全违背了我购买一本实体指南的初衷——希望得到一个整合且最新的信息源。对于一个需要及时、准确信息的学生来说,这简直是浪费时间。

评分这本书的装帧设计真是一言难尽,拿到手的时候就感觉像是随便印出来的简陋手册,一点也对不起它“专业指南”的名头。纸张的质感粗糙得让人摸着不太舒服,油墨的味道有点刺鼻,翻开第一页我就在想,这真的是面向大学生的权威参考资料吗?内页的排版更是让人头疼,字号小得可怜,行距也挤得慌,看起来极其费劲。尤其是那些图表和数据,排版得杂乱无章,稍微复杂一点的信息就得盯着看了半天才能理清头绪。我花了很长时间适应这种阅读体验,但说实话,每次翻开它都像是在进行一场视觉上的拉力赛。如果出版商能更注重细节,哪怕是把纸张换好一点,字体设计更清晰一些,阅读体验都会提升一个档次。现在的样子,更像是一个匆忙赶工出来的草稿,而不是值得信赖的指南。我甚至怀疑,如果内容本身质量不错,为什么不能用更体面的方式呈现出来?这种对阅读体验的漠视,实在让人很失望。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有