具体描述

| 图书基本信息 | |

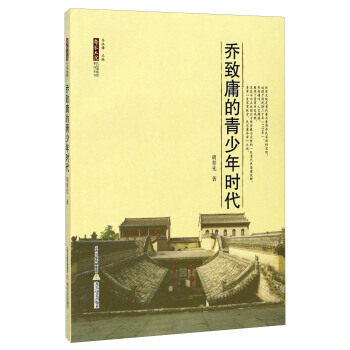

| 图书名称 | 乔致庸的青少年时代/乔家大院民俗博物馆系列丛书 |

| 作者 | 胡育先;乔添锋 |

| 定价 | 30.00元 |

| 出版社 | 北岳文艺出版社 |

| ISBN | 9787537851091 |

| 出版日期 | 2017-01-01 |

| 字数 | |

| 页码 | 167 |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《乔致庸的青少年时代/乔家大院民俗博物馆系列丛书》中没有什么大起大落、故意制造玄虚,只是娓娓道来,看不见刀光剑影的血腥场面,也没有勾心斗角的偏执偏私,似乎一切爱恨情仇都可以在他的一片仁心下得到化解。 胡老师是祁县历史文化传承之杰出人才。无论是乔家大院民俗博物的创建与发展,还是渠家大院晋商博物馆、长裕川茶庄博物馆、度量衡器博物馆的建设,都倾注了一片丹心热血,默默耕耘几十年,从不记名利回馈。 |

| 作者简介 | |

| 胡育先,字觉生,号昭馀耕叟。祁县永兴庄人。1930年出生于士商之家。曾在学校、文化馆、农业部门工作,任农技站站长,后为各展览馆之陈设开发、旅游、申遗等方面建言献策。曾任1999年版《祁县志》副主编,现为乔家大院民俗博物馆顾问,祁县晋商文化研究所研究员,祁县诗词学会顾问。 |

| 目录 | |

| 一、风静尘定赵氏产子 触景生情幼儿得名 二、弱岁失双亲恃怙见背 临终受遗命兄嫂抚孤 三、诚意感圣尼董氏绝育 稚心初驿动亮儿情痴 四、惩强扶弱亮哥闹馆 训诂失解塾师搔头 五、斩断旧情迎亲成大礼 燕尔新婚香闺赋小诗 六、发宏论亮弟初露襟抱 报恩义亲子为兄承嗣 七、太谷观灯姑嫂论诗境 县城游棚主仆遭虚惊 八、闻喜讯湘莲再育麟子 为求计致庸寻访故人 九、一席谈化解陈年积怨 再赴包奠定无限商机 十、乔致庸明志绝仕进 范炳仁使气惹祸端 十一、江湖重义气三年未忘雪耻 深山显绝技一笑尽释前嫌 十二、金盆洗手二闾牢中理余事 深山跋涉亮哥月下访高贤 十三、设巧计贼穴探虚实 申大义神庙施恩威 十四、论养生高士喻深意 拟策略智者体仁心 十五、祸不单行兄殁妻继 行止两难嫂病儿啼 十六、怜孤恤寡守约公重义 睹物伤心亮哥儿赋诗 十七、射鹿得獐范炳仁自愧失策 因势利导乔致庸反开新局 十八、一往情深为叔觅佳偶 两非自愿因嫂缔良缘 十九、以怨报德刁人耍刁遭恶报 怜孤恤贫善心施善救老媪 二十、勉从慈嫂命断弦重续 痛悼寡骛沉新闺增悲 后记 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 《乔致庸的青少年时代/乔家大院民俗博物馆系列丛书》: 一、风静尘定赵氏产子触景生情幼儿得名清代嘉庆二十三年正月,虽说立春已过,但三天两头风沙蔽日,甚至元宵节灯火也因风大没有往年辉煌,路上行人扣紧衣领,用手捂着鼻子,到家仍免不了披一身黄细沙,牙缝中渗满砂土。看来又是个大旱年。 乔全美因妻子临产,去年腊月从包头回家就没有再走,妻子赵氏已经是他第二次的填房,原配米氏生了个儿子致广后还没等到致广参加乡试就去世了。以至致广因丁忧误了一届考期。次娶吕氏却因难产而母子俱损。这位赵氏本来就体弱多病,怀孕后忽变得身体好起来。媳妇董氏每天为婆婆赵氏烧香祷告。这位董氏出身于本县书香门第。虽说比婆婆只小十五岁,却恪尽妇道,侍奉得婆母十分周道。不称心的是和致广结婚五年,始终无梦兰(传说春秋时郑文公妾燕姑梦天使与己兰而生穆公,后称妇人怀孕为梦兰,本此。)之兆,任凭求医吃药,肚子里纹丝儿不见动静。 乔全美名义上在家,心里始终惦记着包头复字号店铺,父亲辛苦开创的一片天地,无论如何不能倒在自己手里,嘉庆初年因卖树梢吃了一次大亏,几乎使广盛公濒临破产。胞兄全德因气急身亡,以后几经周折,终于使广盛公有了转机,并更名为复盛公,从此一路顺风。二十年来不断发展壮大,又增设了几个铺面。看到今年风沙大,不由想到包头地面一定比山西风更大,粮价如何?总盼包头有信来。到小添仓这一天突然风小了,甚至阳光熙熙。全美嘟囔着:“该刮的时候偏又不刮了!”原来俗信添仓日刮风扬沙或下雪雨,预兆好年景。他命仆人从屋檐下墙壁上扫一些浮尘下来,看里面有什么小昆虫活动,以便预测今年什么庄稼有收成,看了看只有小豆虫,叹了口气,便命董氏把蒸好的豆沙枣泥馅糕点给赵氏端来,劝妻子多吃两个,说:“我看你这两天身子越笨了,眼看就是这几天内要临盆,要多吃点东西,以增加力气,免得临时体力不支。”赵氏笑着说:“放心吧!早一天我家送接到饭(注)过来,一口气我竞吃了六颗元宵,要不是王嫂拦着,我还恨不得再吃两个呢!”全美也笑了说:“也难怪,你一张口本来就养活着两个人哩!王嫂是怕你吃多了又闹胃疼。”这王嫂是赵氏从娘家带过来的佣仆老妈子,平常对赵氏呵护备至,像妈妈似地关心着她这个主人。乔家有个不成文的规矩,不用丫头只用较年长的孤寡老婆婆,而且全家不论长幼都管这些女佣叫嫂。 添仓晚上就起了风,刮得飞沙走石,连房子也觉得像摇动。第二天小男仆石头从街上跑回来说:“啊呀呀!这风真怕人,把五道庙前那棵这么粗的树都连根拔起,幸亏没伤着人,只把咱东院屋角花栏挂了一下,带下几块砖来。”正说着,猛的一阵风把关好的窗户扇又刮开了。全美急忙又叫石头把赵氏那间房的窗户外又加一层荻帘子。心里暗想:“偏是这个时候刮这么大风,不知是何吉凶?致广去包头走了半个月还不见有信来。”心里狐疑不定。原来这几年全美已经让致广跟着在复字号历练,熟悉商务。一过年节,总要有相与往来应酬,他怕礼节不周,一过破五,便打发致广先去包头,协助号上办理此类事宜。这一天还是紧一阵慢一阵地风刮个不停,至二十二日风虽小了些,却满天灰蒙蒙像罩了一层大黑布,不知是阴天还是风沙挡了阳光?人们就像生活在黑夜一样。 二十三日突然风停日出,尘埃落定,晴空万里,沉闷了几天的人们,心胸也变得开阔起来。这一天清早赵氏就觉着腹内有些异常,急忙告诉了王妈,王妈李妈一面收拾房中,换席子,铺干草,一面通知全美说:“奶奶今天怕是要产了!”让赶紧派车夫小三儿到小贾去接稳婆,告厨房准备开水。董氏已陪在婆母跟前不离左右,还在室内临时供上的送子观音、血山老姆、张仙等牌位前都点了香。董氏没生过产,见这阵势,心里也有点慌。只是一会儿就问婆婆觉什么,想吃什么?拿热毛巾让婆婆擦擦因阵痛而渗出的额上的汗。幸好这时稳婆到了,她安详的笑容让大家松了一口气。她有条不紊地指挥着一切,先摸了摸赵氏的肚子说大约还得等一个时辰,让荷包两个鸡蛋尽可能再吃点东西,把窗户打开换换室内的煤烟气。 …… |

| 序言 | |

用户评价

这部作品以其深邃的历史洞察力和细腻的人物刻画,成功地将我带入了一个充满传奇色彩的时代。作者的笔触如同精密的画笔,勾勒出那个特定历史时期社会结构的复杂性以及个体命运的跌宕起伏。尤其令人印象深刻的是,书中对于传统家族伦理与新兴商业思想碰撞的描绘,那种内在的张力与挣扎,展现了人物在时代洪流面前的无奈与抗争。情节的铺陈极为讲究章法,高潮迭起却又合乎情理,绝非俗套的英雄叙事,而是将宏大的历史背景与微观的人性探索熔于一炉。阅读过程中,我仿佛亲身参与了那些重要的历史转折点,感受到了决策背后的重量与代价。那种对细节的执着,对环境氛围的营造,使得整本书的质感非常厚重且真实,绝非浮光掠影的浅尝辄止。读完之后,心中久久不能平静,它给予的不仅仅是一个故事,更是一份对历史、对人性的深刻反思与敬畏。

评分这本书的语言风格实在是令人耳目一新,它有一种古典的韵味,却又夹杂着一股不服输的现代锐气。作者的文字功力可见一斑,很多长句的结构复杂却逻辑清晰,描述景物和心理活动时,用词精准而富有画面感,简直像在欣赏一幅幅精心装裱的工笔画。我特别喜欢它在叙事节奏上的掌控,时而如涓涓细流般娓娓道来,将人物的内心世界剖析得淋漓尽致;时而又陡然加速,如同山洪爆发般将关键事件推向高潮,让人喘不过气来。这种抑扬顿挫的节奏感,使得阅读过程成为一种享受,而不是负担。我时常会停下来,仅仅是为了回味某一个绝妙的比喻或者一句精辟的议论。它绝不是那种读完就忘的快餐文学,而是需要细细咀嚼、反复品味的佳作,每一次重读都会有新的体会。

评分我必须赞扬这部作品在文化符号运用上的独到匠心。它巧妙地将地域特色文化元素融入到叙事主干之中,使得故事的地域性极强,却又超越了地域限制,触及到更普遍的人类情感与主题。那些关于诚信、关于家族责任、关于世代传承的讨论,虽然植根于特定的文化土壤,但其普适价值毋庸置疑。阅读过程中,我仿佛能闻到书中所描绘的那个地方特有的气味,听到那些古老习俗中的特有声响。作者对于传统价值观的梳理和批判性继承,都处理得相当老练,既不盲目崇拜,也不全盘否定,而是在现代视角下进行了一次有深度的对话。这让整部作品在提供阅读快感的同时,也承担起了一份重要的文化传承与思考的责任。

评分这本小说在处理人物的“成长”与“蜕变”方面,展现了高超的艺术技巧。它没有简单地将主角塑造成一个完美无缺的符号,而是极其坦诚地展示了其性格中的弱点、犯过的错误以及在巨大压力下的挣扎与迷茫。这种对人性的复杂性的肯定,使得人物形象无比真实可亲,让人感同身受。我们能看到,所谓的“伟大”并非一蹴而就,而是无数次艰难抉择、自我否定与重塑的结果。尤其是主角在面临道德困境与商业利益冲突时的内心博弈,那份痛苦与抉择的重量,几乎要穿透纸面直达读者心底。这种不回避“人性阴影”的勇气,是区分平庸作品与杰作的关键。它告诉我们,真正的英雄,是那些带着伤痕依然选择前行的人。

评分对我来说,这本书最成功之处在于它构建了一个极其立体和可信的社会生态系统。它不仅仅聚焦于几个核心人物的命运,而是将大量的篇幅用于描绘支撑这个世界的社会肌理——那些形形色色的配角,那些不起眼的市井生活细节,甚至是被忽视的经济往来和人际网络,都被作者毫不吝惜地展示了出来。这种全景式的展现,使得我们对那个时代的理解不再是教科书式的扁平概念,而是拥有了温度和厚度的鲜活存在。我可以清晰地感受到不同阶层人们的焦虑、希望与算计。这种对“整体感”的追求,体现了作者极高的文学野心和扎实的研究功底。读完后,我感觉自己对那个特定地域和历史时期的认知,被极大地拓宽和深化了,仿佛打开了一扇通往真实历史场景的密室之门。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[二手] 组织行为学(0版)——工商管理经典译丛 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001532019/59a74042N8ad238ae.jpg)

![[二手] 李娜自传 独自上场(法网冠军李娜零保留袒露心声) 柴静推荐 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16044339900/59a8a90fN7585265d.jpg)

![[二手] 向前一步(珍藏版) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16044952897/59a8b080N9f39e0e1.jpg)