具体描述

内容简介

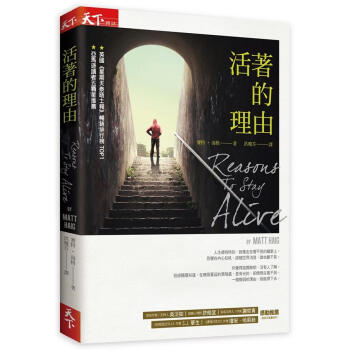

◎英國《星期天泰晤士報》暢銷排行榜◎亞馬*讀者五顆星推薦

人生總有時刻,就像走在看不見的鋼索上。

恐懼在內心狂吼,卻被世界消音,誰也聽不見。

你覺得孤獨無助,沒有人了解。

但卻隱隱知道,在無限蔓延的黑暗處,是有光的,即便現在看不到。

一個微弱的理由,就能撐下去。

「在一個看不到盡頭亮光的隧道裡,隧道的兩端彷彿都被堵住,而你被困在裡面。」

這個世界有無盡變化,痛苦、迷失、不確定、沮喪,生命中的各種調味料,從未停歇,不是每個人都能應付得來。

人們活著的理由到底是什麼?

暢銷小說《我在地球的日子》作者麥特.海格,在24歲那年受憂鬱症、焦慮、恐慌症所苦,一度決定自殺。但他在墜落谷底深淵的痛苦與恐懼的漫長過程中,一點一滴戰勝了絕望,存活了下來。

他凝鍊自身經歷,以深刻動人的文字,分享一場有笑有淚,有恐懼有歡樂,有寂寞有熱情的生命之旅,

你可以看到如何把每一天活得更好,如何愛人與被愛,感受到真實存在的秘密!

「如果知道未來存在,隧道的盡頭有更明亮的未來,那麼隧道的底端會被炸得粉碎,你就可以迎向光明。」

作者简介

■作者簡介麥特.海格(Matt.Haig)

麥特.海格是五本成人文學小說的作者。包含暢銷作品:《我在地球的日子》(The Humans)(榮獲2014年世界圖書之夜的選書之一)、《雷德利一族》(The Radleys)(為「第四台電視讀書俱樂部」(Channel 4’s TV Book Club)選書、讀者選其為2011年*佳系列書籍)。

他同樣寫書給兒童與青少年。他的作品已被翻譯成三十種語言。

■譯者簡介

洪瓊芬

台灣大學外文系畢,熱愛翻譯。譯作包括:《這樣說話,敵人也能變盟友》、《本壘板上的銷售課》、《軟技巧,還是硬道理?》、《思考致富的巨人:拿破崙希爾傳》等。

精彩书评

◎聯合推薦知名作家、主持人/吳淡如

諮商心理師/許皓宜

知名主持人、作家/謝哲青

《別相信任何人》作者/S.J. 華生

《濃情巧克力》作者/瓊安.哈莉絲

(按姓氏筆劃排序)

「如此絕妙……這是本如此睿智、有趣、帶來正念與救贖的書。」

--《濃情巧克力》作者/瓊安.哈莉絲

「那些受憂鬱症所苦,或知道誰在受憂鬱症所苦(例如:所有人)都該讀這本書。」

--《別相信任何人》作者/S.J. 華生

「文字迷人且優美。」

--愛倫坡獎*佳小說獎得主/伊恩.藍欽

「或許是我今年讀到*重要的一本書。」

--BBC廣播節目主持人/西門.梅奧(Simon Mayo)

「獻給那些受憂鬱症所苦、或對人生感到絕望的人。這本奇蹟般的作品,是確確實實的安慰。作者以悲憫之心面對憂鬱,直率地剖析*一手經驗。我認為這是本小型的傑作,它甚至可能救活數條人命。」

--英國演員、國家電視獎特殊貢獻獎得主/瓊安娜.盧利(Joanna Lumley)

「一本好看且直指人類幸福本質的書。」

--英國喜劇演員/喬.布蘭德(Jo Brand)

「麥特.海格令人驚艷!」

--英國演員,曾獲國家電視獎特殊貢獻獎、美國演員工會獎、*佳整體演出/史蒂芬.佛萊(Stephen Fry)

「把難以啟齒、敏感的議題從黑暗中解放出來,並照以光亮。」

--英國喜劇演員、電視主持人、編劇/麥可.帕林(Michael Palin)

「充滿智慧與溫暖。」

--英國小說家/南森.菲爾(Nathan Filer)

「如此美好又有益身心……應該成為每個人生命的處方箋。」

--理查.科爾斯(Rev. Richard Coles),「公社樂團」樂團團員、音樂家

「溫暖且迷人,用幽默的方式穿透你的心……並為「對話」做了相當有價值的貢獻。」

--《星期天泰晤士報》(The Sunday Times)

「看著憂鬱如何耗損這位年輕男性的經驗,是如此令人心碎,結果卻帶來驚奇的輕柔撫觸。」

--《星期天郵件》(Sunday Mail)

目录

推薦序:如果「活著」不只是為了開心而已/許皓宜作者序:這本書是個奇蹟

小記:在我們真正開始之前

1 墜落

我死去的那天

美麗風景

藥丸

反效果的安慰劑

不撐傘,感受雨

人生

無法成真的願望

氣旋

我的症狀

事實

崩落的淚水

非常正常的童年

拜訪

男孩不哭

2 著陸

櫻花飄落

未知的未知

神經病

疊疊樂時光

惡魔

存在

3 好轉

第一次恐慌發作時會想的事

第一千次恐慌發作時會想的事

獨行的藝術

愛

微不足道的片刻

這些比憂鬱症得到更多同情的事

一個外星人的地球生活

白色空間

權力與榮耀

巴黎

堅強的理由

武器

跑步

名人

林肯總統和那可怕的天賦

4 活著

世界

蘑菇雲

大A

慢下來

高峰與低谷

括號

聚會

讓我變糟的事

有時候讓我變好的事

5 存在

歌頌薄臉皮

如何才能比叔本華更快樂一點點

關於光陰的想法

福門特拉島

螢幕上的影像

渺小

原來我可以享受這些事

延伸閱讀

致謝

說明

用户评价

这本书的封面设计真是引人注目,那种深沉的色调和略带手绘感的字体,一下子就抓住了我的眼球。我通常对文学作品的包装比较挑剔,但这一次,它给我的感觉是既有历史的厚重感,又不失现代的简洁,仿佛在向你诉说着一个酝酿已久的故事。翻开内页,纸张的质感也相当不错,阅读起来非常舒适,长时间盯着也不会觉得眼睛干涩疲劳。整个装帧工艺透露出一种对读者的尊重,不是那种匆忙上架的平庸之作。我特别欣赏作者在开篇部分所营造的那种氛围,它不是那种直白的叙事,而是像一层层剥开的迷雾,让你带着好奇心忍不住想深入其中。这本书的排版也很有讲究,字距和行距都恰到好处,阅读的节奏感很强,能让人很自然地沉浸进去,不像有些书为了塞进更多内容而显得拥挤不堪。光是这份对阅读体验的重视,就足以让我对接下来要面对的内容抱有极高的期待。它给我的第一印象是,这是一本精心打磨、值得收藏的作品,从触碰到翻阅的每一个瞬间,都能感受到创作者的匠心独运。

评分这本书带给我的整体情绪体验是复杂而深远的,它不是那种读完后会让你拍案叫绝、激情澎湃的作品,而更像是一场漫长的、带着淡淡忧伤的雨后漫步。它没有给我一个明确的“答案”或简单的“结论”,更多的是提供了一种观看世界、审视自我处境的全新视角。在阅读过程中,我多次停下来,合上书本,陷入长时间的沉思,思考那些关于选择、关于命运、关于时间流逝的宏大命题。书中呈现的某些困境,让我联想到了自己生活中那些悬而未决的遗憾,它似乎在温柔地提醒我,那些曾经试图遗忘的角落,其实从未真正消失。这本书的后劲非常足,读完之后的一周内,我发现自己看事物的角度都变得更加内敛和审慎了。它没有提供廉价的慰藉,但正是这种不回避现实的勇气,让它在众多作品中脱颖而出,成为一本能真正触及灵魂深处的佳作。

评分初读这本书时,我立刻被那种旁征博引的叙事手法所吸引住了。它不像传统的线性叙事那样按部就班,而是像一位经验丰富的老者,在娓娓道来一件陈年往事时,时不时地会穿插一些看似不经意却又无比精妙的时代背景描绘和哲学思辨。这种跳跃性叙事,初看可能会让人稍微有点跟不上节奏,但只要你耐下心来,就会发现每一个看似离题的片段,最终都会如同无数条河流汇入大海般,准确地指向核心的情感或主题。作者对于细节的捕捉能力达到了令人惊叹的地步,无论是对某个特定年代市井生活的描摹,还是对人物内心深处那份难以言喻的挣扎,都刻画得入木三分,极富画面感。我甚至能想象出那个场景中空气的味道,感受到人物衣料摩擦皮肤的触感。这种深度的沉浸感,在近些年的作品中是比较少见的。它要求读者不仅是用眼睛阅读,更要用心去体会、去联想,是一次对阅读耐心的考验,但回报是丰厚的精神满足。

评分这本书的语言风格变化多端,简直就像一位技艺高超的音乐家,在同一部交响乐中运用了各种不同的乐器和调性。有时候,它的文字如同散文般流畅优美,带着一种古典的韵律感,让人读起来心旷神怡,恨不得把那些句子抄录下来反复品味。然而,在描写冲突或关键转折点时,语言风格会瞬间变得极其简洁、有力,甚至是带着一种生硬的、直击人心的力量,仿佛冰冷的刀锋划破黑暗。这种刚柔并济的表达方式,使得故事的情绪张力得到了极好的控制,不会因为过度渲染而显得矫揉造作。我尤其欣赏作者在处理人物对话时的自然感,那些对话绝非仅仅是推动情节的工具,它们是角色性格的侧面展现,充满了生活气息和潜台词。你能在字里行间读出人物的犹豫、试探、坦诚与伪装,这种对人性复杂性的精准拿捏,让人不得不佩服作者深厚的文字功底和对生活敏锐的洞察力。

评分如果用一个词来概括这本书的艺术成就,我可能会选择“克制的美学”。作者似乎深谙“少即是多”的道理,很多极具冲击力的情感高潮都被包裹在一种近乎冷静的叙述之下。这并不是说它没有激情,而是这份激情被雕琢得极其精细,如同深埋地下的宝石,需要读者用心去挖掘才能发现其耀眼的光芒。比如书中对于一个重要角色的逝去的描写,并没有用大段的悲情控诉,而是通过对一系列日常琐碎细节的聚焦——空了一半的茶杯、再也不会有人穿的旧外套——以小见大地展现了巨大的空洞感。这种高明的叙事技巧,避免了煽情落入俗套,反而让读者自己去填补那份缺失的情感空白,从而实现了与文本更深层次的共鸣。它教会了我,真正的深刻往往是不喧哗的,是那种需要时间去沉淀和回味的味道。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有