具体描述

基本信息

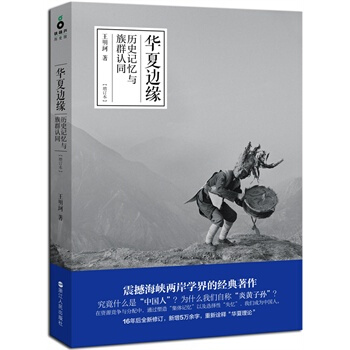

书名:华夏边缘(增订版)--16年后全新修订,新增5万余字,重新诠释“华夏理论”

:45元

作者:王明珂 著

出版社:浙江人民出版社

出版日期:2013-11-1

ISBN:9787213057212

字数:337000

页码:319

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

编辑推荐

震撼海峡两岸学界的经典著作

梁文道、刘苏里、岱峻、罗新推荐

究竟什么是“中国人”?为什么我们自称“炎黄子孙”?“华夏民族”是如何形成的?

16年后全新修订,新增5万余字,重新诠释“华夏理论”

目录

序论一 什么是中国人

序论二 “什么是中国人”再思考

部分 边缘与内涵

章 当代社会人类学族群理论

第二章 记忆、历史与族群本质

第三章 民族史研究的边缘理论

第二部分 华夏生态边界的形成

第四章 青海河湟地区游牧社会的形成

第五章 鄂尔多斯及其邻近地区游牧社会的形成

第六章 西辽河地区游牧社会的形成

第三部分 华夏族群边缘的形成与扩张

第七章 华夏边缘的形成:周人族源传说

第八章 华夏对西周的记忆与失忆

第九章 边缘人群华夏化历程:吴太伯的故事

第十章 华夏边缘的漂移:谁是羌人

第十一章 汉人的形成:汉代华夏对四方异族的多元意象

第四部分 华夏边缘的延续与变迁

第十二章 近代华夏边缘再造

第十三章 近代华夏边缘再造的微观过程

第十四章 一个华夏边缘的延续与变迁

结 语 资源竞争、历史记忆与族群认同

内容提要

身为“中华民族”的我们,是否曾想过,何以我们称为“中国人”?“华夏民族”之形成所由何来?究竟什么是中国人?——这问题不仅困扰许多研究中国的学者,也困扰许多居于中国认同边缘的人,《华夏边缘:历史记忆与族群认同》(增订本)即尝试解答此一问题。作者认为,由线性的历史溯源,以及对所谓“典型中国人”的研究,都难以解答这个问题。因此作者从一个新的角度——中国人族群边缘的形成、维持与变迁——来了解中国人的本质。《华夏边缘》(增订本)说明,在特定的资源竞争与分配环境中,华夏(中国人)边缘如何形成与变迁,华夏如何借历史记忆与失忆来凝聚、扩张,以及华夏边缘人群如何借历史记忆与失忆来成为华夏或非华夏。

以中国人为例,作者借着历史、考古与人类学资料,探讨与人类族群认同相关的资源竞争与分配关系,社会历史记忆与失忆的过程,典范与边缘观点争论中的社会本质,以及历史的现实意义等问题。作者希望《华夏边缘》(增订本)能帮助我们思考自身的认同问题(为何我们要宣称自己是中国人),以及思考当前海峡两岸的中国人认同问题。

作者介绍

王明珂,1952年生于台湾,1992年获哈佛大学东亚系博士学位,现为台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员,中兴大学讲座教授兼文学院院长。主要从事羌族、西南少数民族及北方游牧民族社会的田野调查研究,在历史人类学领域成绩卓著,影响深广。著有《华夏边缘》《羌在汉藏之间》《游牧者的抉择》《英雄祖先与弟兄民族》及学术随笔集《父那场永不止息的战争》。

用户评价

这本书的增订版,从字里行间透露出一种历经时间沉淀后的冷静与深邃,那种“16年后新修订”的印记,绝非简单的文字校对,而是一种知识分子对自我论述的再审视与再升华。我能感受到作者在过去十余年间,对新出土史料和新近学术成果的消化吸收,并将其巧妙地融入到原有的理论体系中,使得“华夏理论”的根基更加扎实,论证也更为圆融。新增的五万余字,更像是一种对时代的回应,它不仅仅是对过去的补充,更是对当下世界格局中身份政治、民族叙事等议题的深层次投射。阅读过程中,我时常停下来,思考作者提出的那些振聋发聩的问题:在今日全球化的背景下,“边缘”与“核心”的地理和文化界限又在如何被重新定义?这种跨越时空的对话能力,是很多新近的学术著作所不具备的。它要求读者具备一定的历史耐心,但回报是极其丰厚的——一种对历史本体论的全新认知。

评分读完前几章,我最大的感受是,作者这位老先生真是个彻头彻尾的“问题制造者”,当然,这里的“制造”是褒义的,指的是他能精准地捕捉到那些我们长期忽视的、关键性的历史矛盾点。他并没有直接给出标准答案,而是像一个技艺高超的匠人,用各种史料碎片,耐心地拼凑出一幅关于“华夏”形成过程的动态图景。这种写作手法非常高明,它成功地将原本僵硬的历史概念变得鲜活而充满张力。尤其是在探讨文化渗透与自我界定的那部分,那种细腻入微的笔触,展现了古代不同族群之间那种既冲突又互动的复杂关系。我仿佛能闻到历史现场的尘土味,感受到那种在身份认同摇摆时所产生的巨大内在拉扯。对于一个长期关注东亚历史的读者来说,这本书提供了一个极其珍贵的“去中心化”的观察口,让人意识到,所谓的“中心”,往往是权力结构暂时稳定后的产物,而非一成不变的本质。这种对历史动态过程的关注,无疑拓宽了我理解区域文明演变路径的视野。

评分这部书的封面设计和装帧本身就给我一种穿越时空的感觉,那种略带陈旧的纸张质感,配合现代印刷的清晰度,似乎在诉说着历史的厚重与时间的流逝。初翻开扉页,王明珂先生的名字便带着一种学术权威的光环,让人对即将展开的论述充满了期待。我立刻被那种对“华夏”概念的追问深深吸引。这不是那种流于表面的历史叙述,它更像是一场对我们集体身份认同的深度剖析。作者显然没有满足于既定的框架,而是选择了一种更具批判性和探索性的视角,去解构那个我们习以为常却又时常感到模糊的“华夏”边界。这种“边缘”的视角,在我看来,恰恰是理解核心最有力的武器。它迫使读者跳出舒适区,去思考,究竟是什么定义了“我们”,以及这个定义是如何在历史长河中不断被塑造、被争夺,甚至是被遗忘的。我尤其欣赏那种旁征博引的学术态度,它不是生硬的堆砌,而是有机的融合,让那些看似遥远的古代文献,重新焕发出与当代社会对话的活力。这种对历史深层结构的不懈挖掘,使得整本书的阅读体验,远超一本普通的学术著作,更像是一次思想上的探险。

评分不得不提的是,王明珂先生的叙事节奏把握得相当到位,他懂得何时需要抛出强有力的论点来震慑读者,何时又需要放缓笔速,用精妙的案例和细致的考据来构建场景,让读者身临其境地参与到历史的思辨之中。这种张弛有度的写作,让整本书读起来几乎没有晦涩难懂的感觉,尽管主题宏大且复杂。尤其是关于地理空间与文化认同之间相互塑造的论述,简直是教科书级别的精彩。他没有陷入纯粹的文化决定论,而是将地理的制约、军事的压力、经济的流动性,乃至观念的传播,编织成一张密不透风的分析网。对于我这样习惯于宏大叙事的人来说,这本书最大的价值在于,它成功地将“大历史”的框架,建立在了无数微小、真实的“边缘”事件之上,证明了真正的历史动力,往往蕴藏在那些被主流叙事所忽略的角落里。这种自下而上、注重实践的理论建构方式,极具说服力。

评分整体而言,阅读《华夏边缘(增订版)》像是一场高强度的智力马拉松,它挑战了我许多既有的认知框架,尤其是关于“何为中国”这一根本性命题。这本书不是用来轻松消遣的读物,它需要读者投入心神,去跟随着作者的思绪,一同在历史的迷雾中探索边界的流动性与建构性。作者并未试图建立一个永恒不变的“华夏”图腾,反而精妙地揭示了它的易变性和选择性。这种对历史本体的深刻洞察,让我对我们当下所处的文化坐标系产生了更审慎的态度。我强烈推荐给所有对东亚文明史、身份建构理论以及历史哲学感兴趣的读者,因为它提供的绝不仅是知识,更是一种看待世界、理解历史的高级方法论。这本书的价值在于它能真正地改变你提问的方式,而不是仅仅提供答案。

评分书被压坏了,哎……

评分最近没空,还没看

评分心仪已久,自當認真品評

评分还可以哦,喜欢的书

评分好书,虽然有磨损,不影响看

评分不错!

评分不错的书,速度很快。为京东的物流点赞!

评分我发现一个问题:大家都说好的书,确实很好啊!

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有