具体描述

●我们纵情声色不过是以此为寄,我们坚强不过是彼此相欺。

●Chapter1想念

●好久不见,魏星沉。

●最云淡风轻的字眼,却包含我最深厚的问候,和想念。

●Chapter2等待

●她像一个守株待兔的小孩,以为重新回到原地,便能等回自己的爱情。

●但当她站在原地时才发现,时过境迁,是这世上最残忍的词语。

●Chapter3誓言

●她陆尘埃今生今世,只和魏星沉一个人谈恋爱结婚生子。

●否则,就让她双目失明,双耳失聪,这一生再也看不到,听不到,孤独终老。

●Chapter4时光

●那是她最快乐的时光,未被伤害侵袭,未被忧伤腐蚀,未因背叛流离,未经现实的洪流磨难,相信春暖花开,相信爱情友情,相信身边所有的人都是好人。

●Chapter5忘记

●他怕她辛苦,他只会更加痛苦。却又怕她,忘记他忘记归路。

●Chapter6砂砾

●年少的感情,大家的眼里都容不得一点沙子。

●Chapter7犹豫

●那一刻,他站在原地犹豫了。她对他了如指掌,他对她却一无所知。

●她以前的生活,他从未参与。而以后,他更没有机会参与了。难堪

●部分目录

内容简介

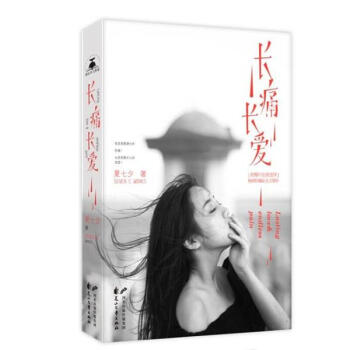

年少的爱恋中都急于许下“一生有你”的庄重誓言,料不到将来分开以后怀想曾经美好时光的狼狈仓皇。17岁的陆尘埃时可以义正言辞说出要将魏星沉纳入麾下的豪言状语,24岁的陆尘埃面对魏星沉的求婚在犹疑中沉默。自以为伟大的为爱牺牲,在真相揭晓的那一刻才发现不过是自作多情的荒唐一场。这世上*难堪的事不是他不爱你,而是他说很爱很爱你,*后却轻易的放弃了你。命运不喜喧嚣的欢闹,偏爱清冷的别离,心上的少年,我烙印下你笑容灿烂眉眼温柔的模样,却不得不和你背对背,从相爱走向生疏的相离…… 夏七夕 著 著作 夏七夕,畅销青春女作家,用她的作品创造了一个又一个畅销神话。言情界*后一个重磅IP《后来我们都哭了》。

现已从一位畅销书作家转型成为图书出版人。

用户评价

这本书的美学风格非常统一,有一种古典的、带着宿命感的基调。它不追求现代的快速节奏和即时满足感,而是沉浸在一种缓慢流逝的、略带忧郁的氛围中。这种风格并非让人感到压抑,反而有一种让人心安的力量,仿佛在喧嚣的世界里找到了一个可以暂时避世的角落。它像是一杯陈年的威士忌,初入口可能有些辛辣,但回味悠长,带着泥土和时间的复杂芬芳。 从装帧设计到内容呈现,都透露出一种对艺术性的坚持。我很少看到一本书能把“叙事”和“氛围营造”结合得如此紧密。它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在构建一个自洽的、充满独特美学的世界观。我甚至觉得,这本书的结构本身就是一种对某种人生哲学的具象化表达——错综复杂,难以捉摸,但自有其存在的意义和美感。对于追求阅读体验深度和文化内涵的读者来说,这绝对是一次不容错过的精神洗礼。

评分我必须要赞扬一下作者的文字功底,简直是信手拈来,却又句句珠玑。我不是那种学究型的读者,对晦涩的文学辞藻不太感冒,但我欣赏那种“恰到好处”的美感。在这本书里,我找到了很多这样的句子。它们或许不是多么华丽的辞藻堆砌,但组合在一起,却能产生一种强大的画面感和情绪张力。比如描写某个场景的段落,我几乎能闻到空气中的味道,感受到阳光穿过树叶的温度。这种感官上的全方位沉浸体验,让我彻底忘记了自己是在“阅读”一本书,而更像是在“经历”一段人生。我甚至翻到后面,特意去抄录了几段,打算以后心情不好的时候拿出来看看。 更难能可贵的是,这本书在探讨宏大主题的同时,没有失去对个体生命的关注。它没有陷入那种空洞的说教,而是将哲学的思辨隐藏在日常生活的琐碎和细节之中。那些看似无关紧要的对话,那些不经意的动作,其实都暗含着作者对生命本质的追问。读完之后,我感到一种莫名的充实,不是知识上的充实,而是精神层面上被轻轻地叩问和触动。它让我重新审视了一些过去自以为想通了的事情,发现自己其实理解得还很肤浅。

评分这本书的留白处理得非常高明,可以说是“大道至简”的典范。作者没有把所有的事情都解释得清清楚楚,很多关键的情感节点和人物动机,都是通过环境的烘托和对话的停顿来暗示的。这种“你懂的”的默契,让读者在阅读时产生了一种强烈的参与感和“共谋”感。我们不再是被动的接受信息,而是主动地去填补那些缺失的、被刻意留空的色彩。这种互动性极大地增强了阅读的沉浸感。 我尤其欣赏作者对“沉默”的运用。在很多重要的冲突或转折点,作者选择让角色保持沉默,或者用一段极短的、看似无关紧要的描述带过。然而,正是这种沉默,比任何激烈的言语都更有力量。它让读者去感受那种无声的波涛,去体会人物内心翻江倒海的情绪。读到那些段落,我常常会忍不住屏住呼吸,仿佛生怕自己的一点动静会打破那脆弱的平衡。它教会了我,有时候,不言而喻才是最深刻的表达。

评分说实话,这本书的阅读体验是有些“费脑”的,但我非常享受这种挑战。它不是那种读完就能盖棺定论的书。每一次重读,似乎都会有新的感悟冒出来。第一次读可能侧重于情节的推进,第二次读也许会更关注人物关系的微妙变化,而第三次,可能就会被某个哲学性的隐喻深深吸引。这种多层次的解读空间,极大地延长了阅读的价值。我发现自己不再是单纯地寻求故事的结局,而是开始享受文字搭建的迷宫本身。 书中的时间线处理得非常巧妙,像打乱了的扑克牌,却又有着内在的逻辑。过去、现在、甚至是一些闪回的未来片段交织在一起,构成了一幅立体而非线性的画卷。这要求读者必须保持高度的专注力,否则很容易在时间感的跳跃中迷失方向。但正是这种需要集中精力的过程,反而让阅读成了一种严肃的、需要投入精力的仪式感。每次合上书本,都感觉自己刚刚进行了一场艰苦但收获颇丰的精神徒步。我强烈推荐给那些厌倦了“一目了然”故事的读者。

评分这部作品,说实话,拿到手的时候我其实是有点犹豫的。封面设计得挺有味道,那种略显斑驳的质感,让人联想到旧时光里的故事。我通常不太追逐热门书籍,更偏爱那些能沉下心来慢慢品的文字。初读几页,我就被那种独特的叙事节奏吸引住了。作者似乎不太急于交代故事的来龙去脉,而是像一个经验丰富的老者,娓娓道来,时不时地抛出一个引人深思的片段,让你自己去拼凑。 最让我印象深刻的是对人物内心世界的刻画。那些角色的挣扎、犹豫、甚至那些不为人知的自私与脆弱,都被描摹得入木三分。我常常会读到某个地方,猛地一拍大腿,心想:“对啊,我也有过这种感觉,只是当时说不出来。” 这种强烈的共鸣感,是很多畅销书难以给予的。它不是那种直白的灌输,更像是作者轻轻地将一扇通往复杂人性的窗户推开,让我们得以窥见其中纠葛的光影。阅读过程中,我甚至会不自觉地停下来,放下书,在房间里踱步思考,回味刚才读到的那几句话,那种感觉太奇妙了。

评分哈哈哈哈哈

评分........................................

评分两天就到了,速度蛮快的,书也很不错,非常好

评分好。很好。非常好。快入手啊还等什么

评分封面不错,,,,

评分封面不错,,,,

评分........................................

评分........................................

评分好喜欢 喜欢的宝宝们快下手吧

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有