具体描述

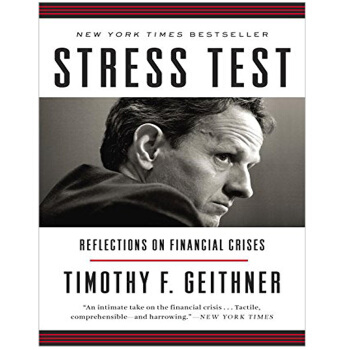

压力测试 英文原版 Stress Test: Reflections On Financial Crises

Product details

Paperback: 592 pages

Author: Timothy F. Geithner

Publisher: Broadway Books (5 May 2015)

Language: English

ISBN-10: 0804138613

ISBN-13: 9780804138611

Product Dimensions: 13.1 x 3.1 x 20.4 cm

As president of the Federal Reserve Bank of New York and then as President Barack Obama’s secretary of the Treasury, Timothy F. Geithner helped the United States navigate the worst financial crisis since the Great Depression, from boom to bust to rescue to recovery. In a candid, riveting, and historically illuminating memoir, he takes readers behind the scenes of the crisis, explaining the hard choices and politically unpalatable decisions he made to repair a broken financial system and prevent the collapse of the Main Street economy. This is the inside story of how a small group of policy makers—in a thick fog of uncertainty, with unimaginably high stakes—helped avoid a second depression but lost the American people doing it. Stress Test is also a valuable guide to how governments can better manage financial crises, because this one won’t be the last.

用户评价

说实话,这本书的深度和广度都超出了我的预期。我之前接触过一些关于金融危机的书籍,但大多集中在某一特定事件或某一类衍生品上,而这本书的视角宏大,像是站在上帝的视角俯瞰了近几十年来全球金融市场的主要动荡。最让我印象深刻的是它对不同国家、不同监管体系在面对危机时的反应对比分析。欧洲和亚洲的金融机构在应对次贷风暴时的策略差异,以及这些差异如何反过来影响了全球流动性的再分配,这些细节的对比分析写得极其精彩。我尤其欣赏作者在阐述监管政策演变时的那种历史感,它清晰地展示了每一次危机如何催生出新的监管框架,而新的框架又如何在下一次变革中暴露出新的漏洞。这种周而复始的“按下葫芦浮起瓢”的现象,被作者描述得淋漓尽致,充满了辩证的智慧。读完之后,我不再认为金融市场是完全理性的,它更像是一个充满群体非理性、被历史惯性牵引着的复杂有机体。

评分这本书简直是金融危机历史的百科全书!我原本以为我对那些晦涩难懂的经济学理论有点望而却步,但作者的叙述方式极其引人入胜,像是讲故事一样把那些复杂的市场机制和监管失灵的脉络层层剥开。读起来完全不觉得枯燥,反而有一种拨开迷雾,看清事物本质的快感。特别是关于次贷危机爆发前夕,那些华尔街精英们集体陷入的“信息茧房”效应的描写,简直让人不寒而栗。作者冷静地梳理了从创新型金融工具的诞生,到评级机构的集体失职,再到美联储政策的摇摆不定,每一个环节的失误都被精准地定位和剖析。它不是那种只会事后诸葛亮式的批判,而是深入到那个时代的金融思维和文化土壤中去探究根源。这本书最大的价值在于,它让我明白,金融危机从来都不是简单的“黑天鹅”事件,而是系统性风险在特定制度和人性弱点下必然的引爆点。对于任何想要理解现代金融体系脆弱性的人来说,这都是一本必读的启蒙读物,能让你对“风险管理”这四个字有一个全新的、更深刻的认识。

评分我必须承认,有些章节的专业术语密度非常高,需要我时不时地停下来查阅资料,但这绝对不是一本可以“快速浏览”的书。它要求读者投入时间和精力去啃食那些硬核的内容,比如对“信用违约互换”(CDS)在危机中扮演的加速器角色的深入解析,或者对中央银行流动性互换工具的详细梳理。但是,正是这种不回避复杂性的态度,让这本书具有了极强的可信度和权威性。作者没有用廉价的简化来迎合快速阅读的潮流,而是坚持为读者提供扎实、精确的分析框架。特别是关于金融机构“大而不倒”的道德风险的讨论,作者提出的那种结构性改革建议,听起来非常具有建设性和前瞻性,而不是泛泛而谈的批评。读完后,你会感觉自己像是接受了一次高强度的专业训练,对于资本市场运作的底层逻辑有了更坚实的把握,这种知识的沉淀是其他通俗读物无法比拟的。

评分这本书的叙事节奏把握得非常好,读起来感觉就像是紧凑的纪录片剪辑,信息量巨大却不显得拥挤。作者似乎毫不费力地在宏观经济模型和微观的交易室内部细节之间来回切换。我记得有一段描写,详细还原了某个大型投资银行在危机爆发后内部决策层紧张到近乎崩溃的会议场景,那种压迫感和绝望感几乎要穿透纸面。这种对“人”在极端压力下的行为刻画,极大地增强了历史事件的现场感和代入感。很多教科书会把金融危机简化为数据和图表,但这本书却保留了那些人性中贪婪、恐惧和侥幸心理的作用。这不仅仅是一本关于金融的书,它更是一部关于集体行为心理学的案例研究。它提醒着我们,技术和数学模型再先进,最终执行和操作的还是人,而人性的弱点才是所有系统性风险的最终导火索。对于我们普通投资者来说,了解这些“人性陷阱”比记住几条晦涩的会计准则更有价值。

评分这本书最让我感到震撼的,是它对“监管套利”这一现象的深刻洞察和批判。作者没有把监管机构塑造成无所不能的守护者,而是将其描绘成一个始终在追赶金融创新的反应迟钝的巨人。金融世界的发展速度远远超过了法律和监管的制定速度,这种结构性的不对等,为系统性风险的滋生提供了温床。书中通过大量的案例对比,展示了华尔街如何利用跨司法管辖区的漏洞,将风险隐藏起来,直到它膨胀到无法控制的地步。这种对“看不见的手”的阴暗面的揭示,让我对全球金融合作的必要性有了更清晰的认识。它让我明白,如果不同国家的监管标准和信息共享机制不跟上,下一次危机可能就会从另一个我们未曾设防的角落爆发。这本书不仅是回顾历史,更是在对未来敲响警钟,那种紧迫感让人在合上书本后依然久久不能平静。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有